【引言】上海2035总规提出,要建设更富魅力的人文之城,推进重大文化集聚区建设。放眼全球,从早期的柏林博物馆岛、纽约博物馆一英里到近期的香港西九文化区,强有力的文化集聚区成为全球城市的标配。文化是提升城市软实力的重要内核,文化的美好属于“人人”,文化的活力赋能城市发展。通过对于全球城市文化集聚区的案例研究,提炼文化集聚区的功能组织、场所培育和空间营造的特点和策略,为文化集聚区规划研究服务。将以上、下两篇介绍案例研究成果。本篇重点介绍空间营造。

一、理念

结合文化集聚区发展趋势的变化,其空间特征从较为单一的、体现国家或政府意志的轴线对称向更为丰富的营造方式转变。

一方面,文化活动对室内外空间联动需求不断增强;另一方面,文化集聚区在长时间培育过程中需要公共空间先行促进文化氛围;基于以上原因,需要打造具有沉浸式体验的特色公共空间。

二、特征

为了满足公众在文化集聚区多样的活动,集聚区的公共空间类型与形式也是多样的,包括各个设施的建筑内部空间与集聚区外部空间,从其位置上可以分为以下三个层次:场馆与城市、场馆与外部公共空间、场馆与附属空间。整体而言,沉浸式的空间营造体现出开放性、包容性和标识性的特征。

1、开放性

策略1:融入城市的空间格局

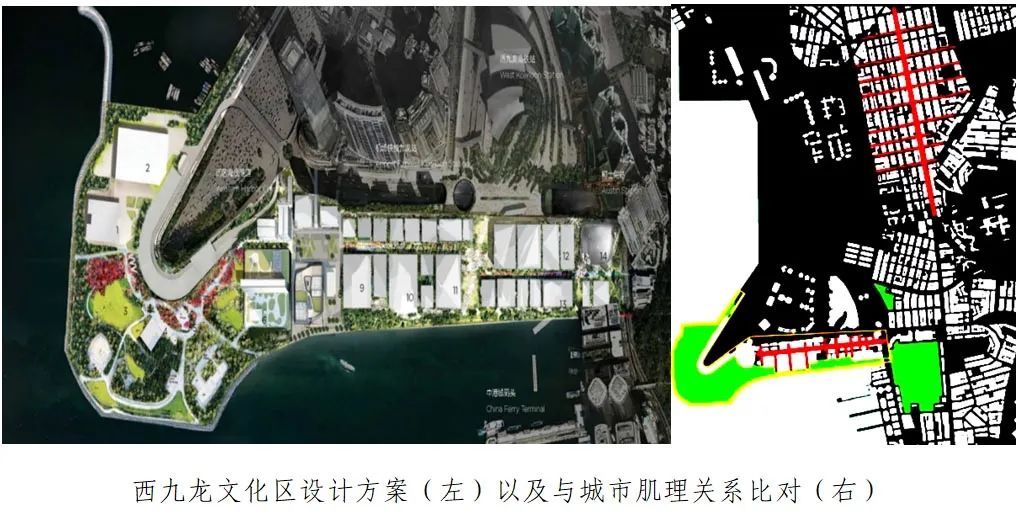

延续城市路网格局。文化集聚区是重要的城市公共区域,不宜以“文化堡垒”的形态格局成为“孤岛”,鼓励城市外部空间的整体性和连续性,使之充分融入市民日常生活。在香港西九龙文化区的规划中,设计师提出这个片区应该是“城市中的公园”——“城市,是由小巷、街道、公共空间、公园,还有平凡的建筑群和好几颗公众的文化宝物所交织而成”。在方案上,充分延续香港小尺度、密路网的城市格局,通过细化街区,以步行街的方式将众多文化、商业设施组织起来,营造出更为悠闲、舒适的街区气氛。

策略2:开放的建筑场馆

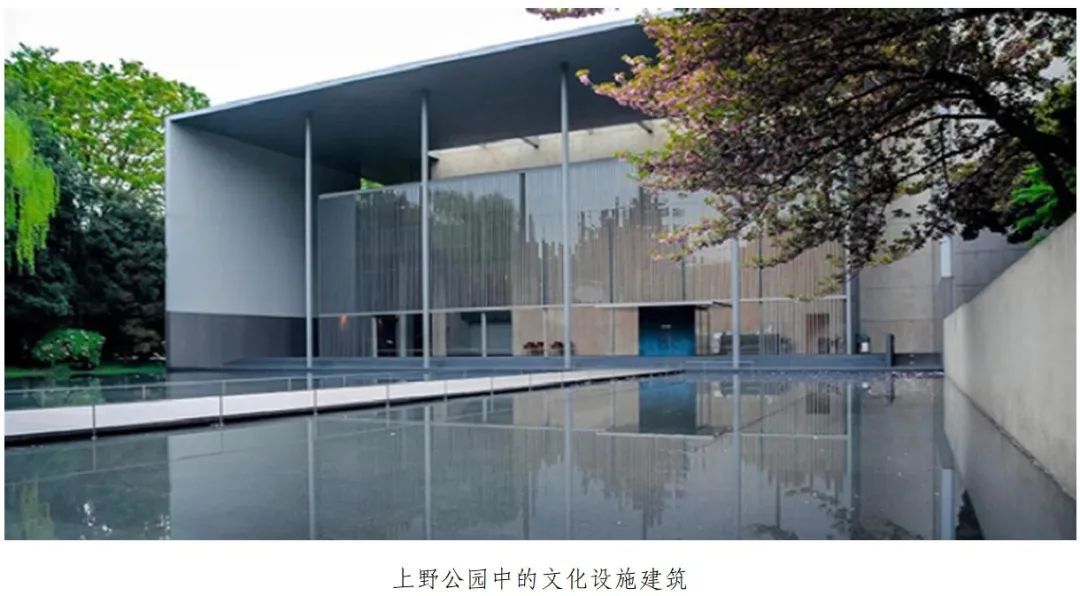

一是控制建筑的体量和高度。在建筑尺度上寻求与周围环境的相融,在通过体量、比例、材料、色调等对环境表示敬意或谦逊的同时,又要以一种独特的方式表达对于相融的理解。东京上野公园内集聚了东京国立博物馆、国立科学博物馆、国立西洋美术馆等数十个各具特色的文化场馆,建筑在营造过程中充分尊重公园的“主角地位”,博物馆群秉持“谦逊”的原则:规模体量适中、高度与整体环境相适应。

二是增强场馆首层的公共性。场馆首层功能面向城市开放,形成可供市民休闲游憩的“城市客厅”,是场馆与城市得以顺畅衔接的关键。同时,通透的界面、良好的内外视线互动,也是激发城市人流与场馆积极互动的重要手段。如伦敦南岸艺术中心在首层布置咖啡馆、餐饮等功能,通过外摆向滨水空间打开。阿姆斯特丹梵高博物馆的新入口大厅由玻璃构筑,玻璃外墙和玻璃屋顶使得整个空间通透明亮,充满梵高画中的阳光气息,与外部视线互通,形成良好互动。

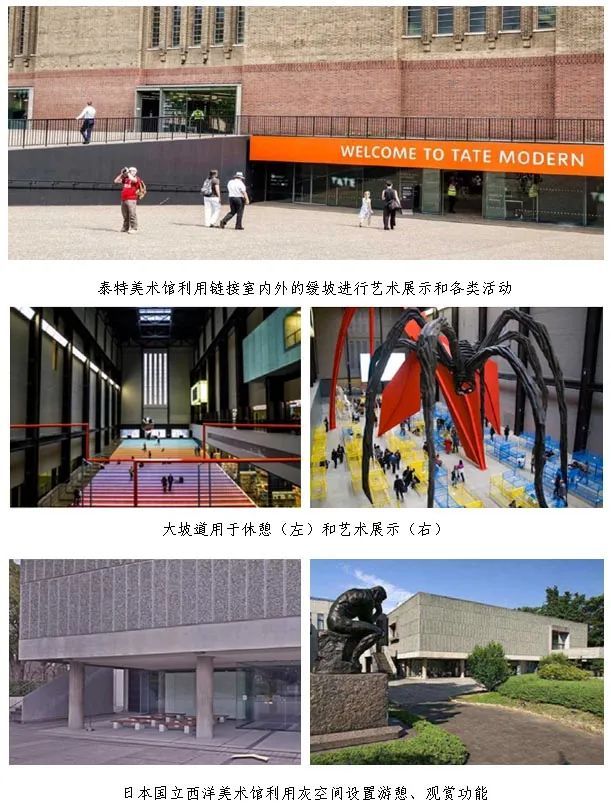

三是设置建筑过渡空间。为了激发场馆内部功能进一步向城市空间拓展延伸,展馆在空间设计时可利用灰空间和外部空间进行活动和展示,以突破建筑物的封闭界限。如泰特美术馆以等宽的巨型坡道连通室内外空间,巨大的缓坡可用于表演及艺术展览,特别是大型雕塑和装置艺术品。东京上野公园国立西洋美术馆则将场馆的展品外移,与外部自然景观结合展示,让游客能在郁郁葱葱的公园之中近距离观摩大师作品,增强游客体验。

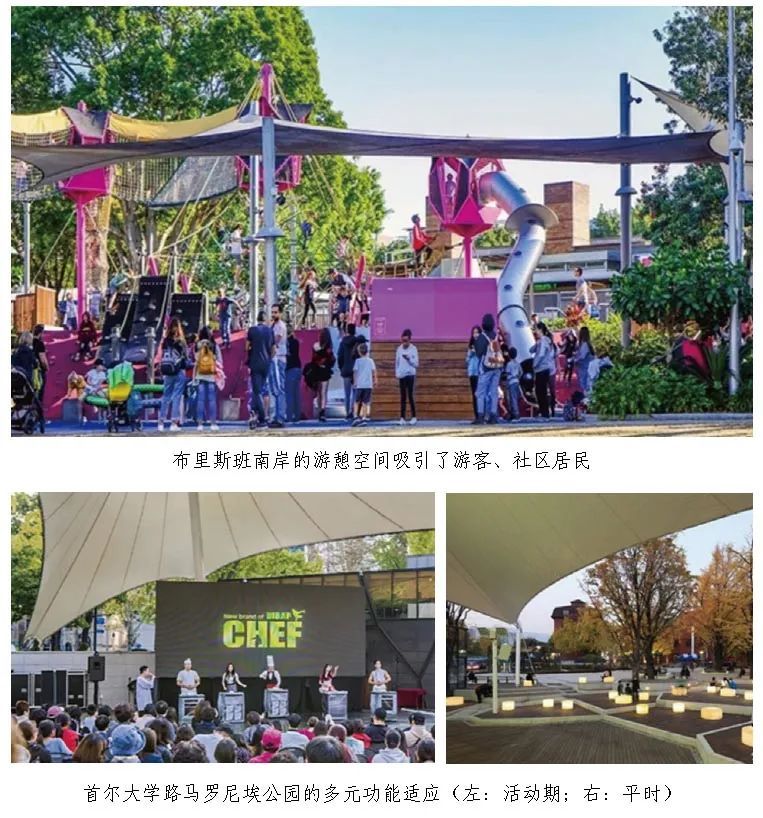

四是附属空间不设围墙。传统封闭场馆内的附属空间,大多以内部活动空间形式存在,利用率和吸引力都相对较差。通过将附属空间充分打开,以不设围墙等方式形成柔性界面,作为场馆与城市空间过渡的触媒。如布里斯班南岸文化区内集聚了博物馆、图书馆、音乐学院、演艺中心等文化设施,这些场馆都通过开放的附属空间与周边城市环境发生密切互动,强化了文化设施的可亲近感。

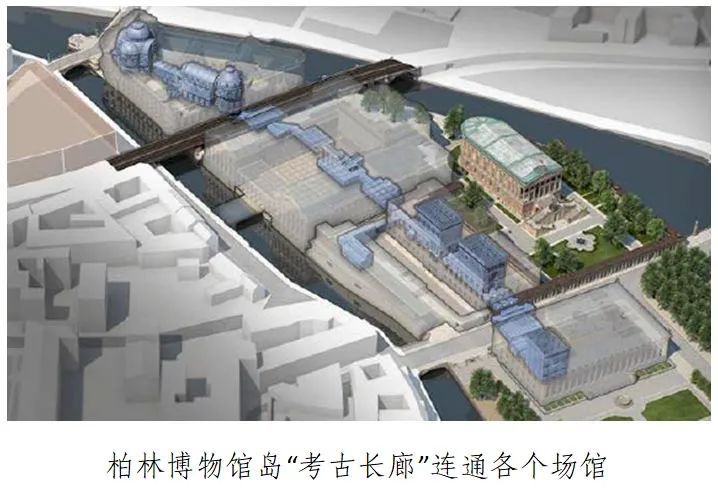

五是以公共空间、步道串联建筑场馆。文化集聚区内的各个场馆不应是相互独立存在的,可通过公共空间、步道联动各个建筑场馆,进一步提升区域的整体性、联动性和活力感。柏林博物馆岛总体规划打造一条开放的“考古长廊”,通过地下通道连接岛上的博物馆,并在节点处设置展示房间反映博物馆主题特色,将各个博物馆、庭院空间、收藏品有效串联,使得即便是闭馆时间,这里也是具有浓厚历史文化氛围的城市公共空间。

2、包容性

策略1:承载多样活动的公共空间

一是提供多种空间尺度、不同软硬质的公共空间。文化集聚区的公共空间不只是文化建筑的附属,而是承载多样活动的空间平台,需要各种类型的物质空间予以支撑。如伦敦南岸设计了类型丰富的活动空间,包括5公顷以上的大型公园、与设施结合的小型绿地和下沉广场、建筑屋顶打造的公共花园、滨水开放空间等,为承办各种不同类型的活动提供了可能。

二是在公共空间做加法,植入丰富多样的游憩功能吸引不同人群。增加游憩设施、地景装置、社区活动等,使其在文化活动之余也能吸引市民、游客、办公人群聚集。如布里斯班南岸地区在公共空间中植入了大量的休闲、游玩空间,如人造海滩、儿童游乐设施等,除了游客游览,也满足了市民日常的休闲活动。在公共空间留白,提供一定规模的开敞空间承载不同类型活动。通过预留一定规模的硬质空间或大型草坪的留白处理方式,为多种类型、多种需求的公共活动提供弹性化的场所。如,首尔大学路的马罗尼埃公园,既可进行日常的游憩休闲,举办体育活动,也可布置露天舞台、让专业化的文艺演出从小剧场搬到面向大众的街头,让市民、游客获得低门槛、方便的文化体验。

策略2:创造立体丰富的空间体验

提供立体复合、充满变化的空间体验,进一步提升公共空间的可玩性。一是打造立体多层的公共空间体系。二是通过增加坡道、台阶、电梯等垂直交通方式,加强立体公共空间的可进入性。如,伦敦南岸艺术中心打造了双层步行系统,首层步行系统连接滨水空间、下沉广场、临街滑板公园等,二层步行系统连接二层廊道的商业空间,丰富的空间体验延长了访客的停留时间,区域功能逐步从文化观赏转向文化消费。

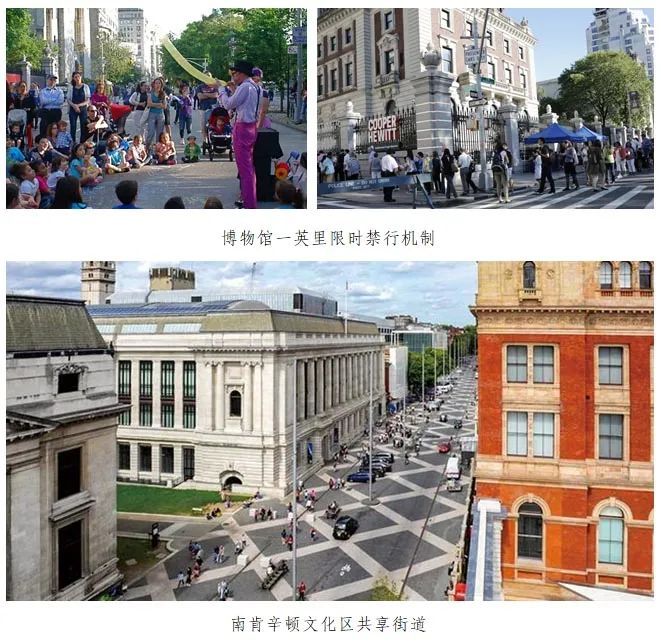

策略3:自由转换功能的街道空间

考虑到文化集聚区活动对临时活动空间的需求,通过共享街道的建设,使街道空间能够自由转换交通和公共空间功能,适应不同时段活动需求。日常情况下,通过机动交通限速,保证慢行友好;节庆期间,通过限时禁行的方式,预留行人可自由步行的欢庆场所。一是断面设计上,强调建筑前区、人行道和机动车道无高差一体化设计;二是路面铺装上,通过统一铺装材质模糊街道和建筑前区的界限,通过可变LED装置区分不同情况下的路面划示;三是道路设施上,倡导交通及管理设施的集成设置,如对散布在路面的电力、监控、指示、智能等设施采用多杆合一,留出更多的路面空间;四是交通管理手段上,采用限速、人车合流、限时机动车禁行等方式。如伦敦南肯辛顿文化区对其与城市连接的主要道路博览会路进行了共享街道改造,通过限速与人车合流,打造人车和谐同行的交通氛围,保证了友好的步行体验。纽约“博物馆一英里节”当天,第五大道上东区指定路段禁止机动车通行,沿街进行艺术表演、街头杂耍、街头绘画等等活动。

3、标识性

策略1:彰显历史底蕴

一是建筑立面、公共空间与历史遗存协调融合。充分尊重、充分挖掘场地内的历史底蕴,在建筑立面塑造、公共空间营造的过程中,做好新旧关系的协调处理。维也纳博物馆区在最大程度保护保留历史建筑的同时,在两侧新建了两个现代主义风格的博物馆,新建建筑立面简洁、色彩简单,巧妙地将历史建筑和新修结构融为一体,缔造出全球著名的文化建筑群。布里斯班南岸保留了世博会遗留下来的尼泊尔寺庙并对外开放。在建筑外部,塑造了“热带雨林”主题的公共空间,进一步烘托了建筑的文化特质,也是作为世博记忆的留存和延续。

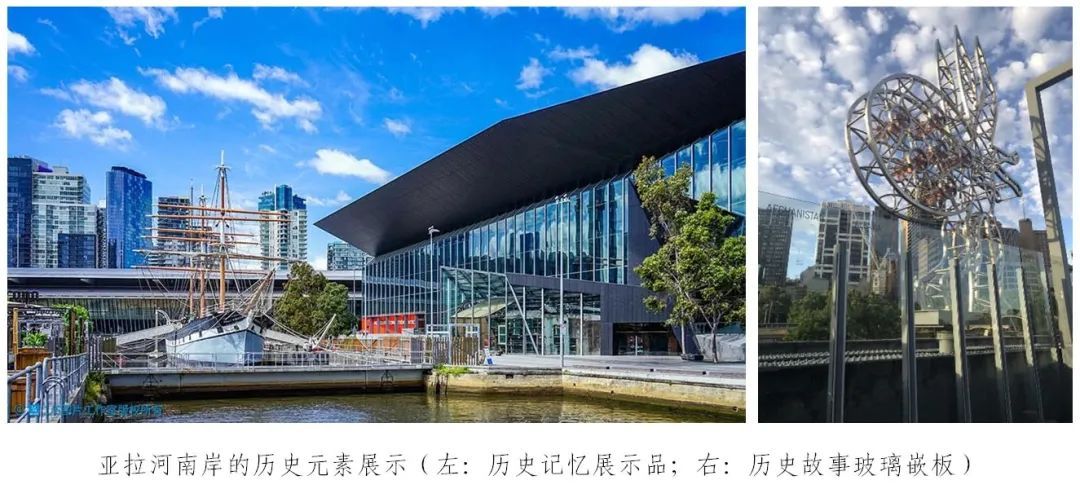

二是营造历史氛围。在区域中通过丰富多元、富有创新性的手段展示历史基因,烘托历史氛围,进一步提升场所感。如墨尔本南岸设计了艺术主题雕塑、展示品,以及128片玻璃嵌板和6个电子触摸屏,共同讲述了维多利亚州多样化的历史,成为向市民和游客讲述历史故事的窗口。

策略2:塑造标识特色

通过标识特色的塑造,提升文化集聚区的吸引力。

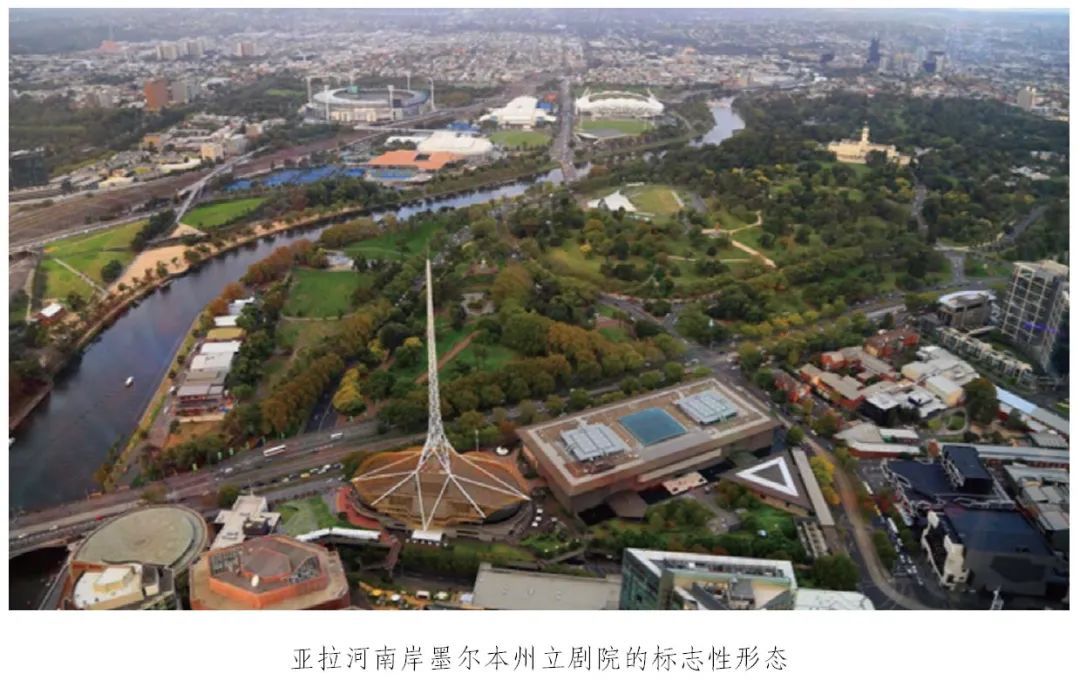

一是地标打造,通过建设标志性建筑物或构筑物,提升地区辨识度和记忆点。如墨尔本州立剧院以“旋转的裙子”的标志性形态成为亚拉河南岸的地标;伦敦南岸建设了世界上最大的摩天轮伦敦眼、建筑大师诺曼福斯特设计的步行桥千禧桥,丰富了南岸地区的多元文化特色、提升了旅游影响力。

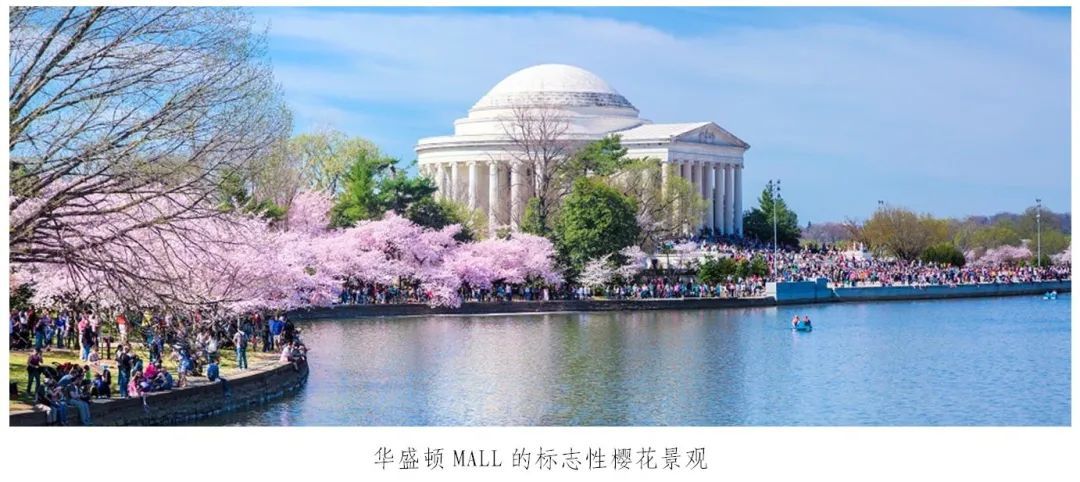

二是植物造景,结合不同功能主题种植不同植物,营造特色突出的地域景观。如华盛顿国家广场西侧大规模种植针叶树以烘托纪念主题的气氛,中央广场的乔木和广阔草坪大开大合的空间序列。同时,在湖畔集中种植樱花,营造特色景观,并打造了每年的樱花节。

策略3:营造艺术氛围

通过艺术氛围的营造,加强沉浸式体验。一是艺术化的建筑立面,通过艺术化、富有张力和特色的建筑外观,强化区域的艺术氛围。如雅拉河南岸设计了大量富有艺术气息的文化场馆,通过绚丽的色彩、趣味性的造型、有辨识度的结构等手法,让游客进入区域后,能迅速被艺术的氛围感染。

二是植入艺术装置,突出地区艺术特色、提升区域的艺术氛围和品味。大多数文化集聚区都在地区内植入了大量的雕塑、小品等艺术装置。如伦敦南岸区域的公共空间里散落着各类艺术作品,均出自英国以及国际知名设计师之手,这里是他们展示自己最新作品的大舞台,也是大众接触新艺术理念的体验场。

4、小结

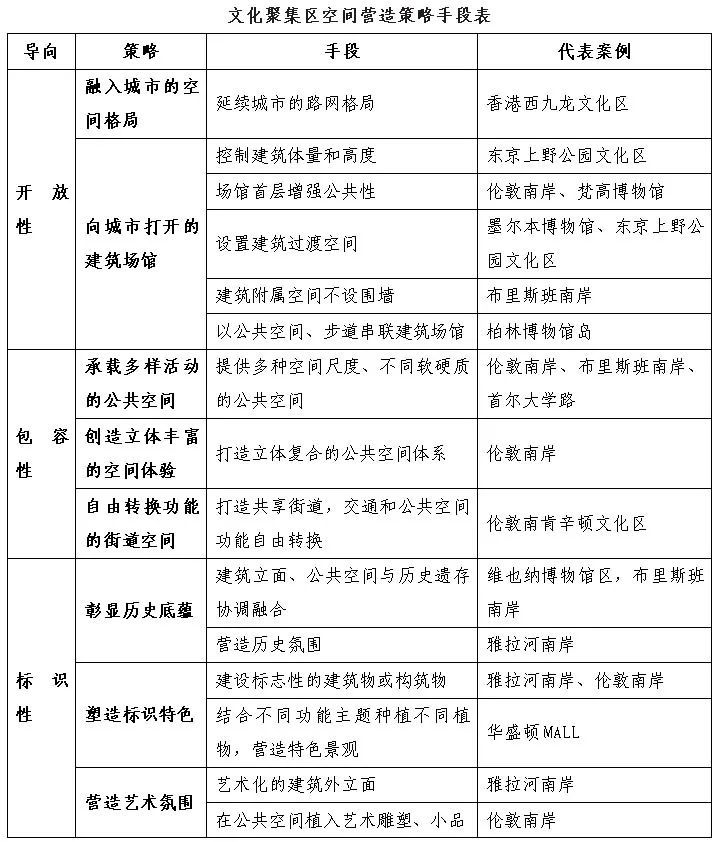

综上,从国际案例中整理总结文化集聚区空间营造时可采用的导向、策略、手段如下表所示。在本市的文化集聚区规划建设过程中,可以导向为目标,充分运用策略手段,打造一处人人可享用的城市文化空间。

注:以上部分图片来源于网络,如有版权问题,请联系小编。