33岁那年,他还是当时上海远郊青浦县一个默默无闻的农村中学的数学教师,却喊出口号:“用十年时间彻底改变青浦教育落后的面貌”。没想到,他领衔的数学教改一搞就是40多年,成为在全国具有广泛影响的“青浦实验”。

在刚刚闭幕的2021年第14届国际数学教育大会上,77岁高龄,现为华东师范大学数学科学学院名誉教授的顾泠沅受邀作大会报告,将青浦经验分为前后三个阶段,介绍给国际同行。

从11.1的平均分,立下的“军令状”

青浦实验的开端,要从11.1的平均分讲起。

1977年,在对全地区4373名高中毕业生的摸底考试中,上海市青浦县学生的及格率仅达到2.8%,平均分仅为11.1分(百分制),其中,零分比例高达23.5%。

我记得当时题目并不难,但是结果却让我大吃一惊,一又三分之二除以九分之五等于多少?这么简单的题目,青浦县的应届高中毕业生中,竟然有三分之二答不出或答错了。这样的成绩直观地揭示出了青浦县中小学数学教学质量的落后,低分学生遍地与现代教育期望的巨大反差,教学改革迫在眉睫。

我当即给县教育局局长打了份报告,立下“军令状”:用十年时间将青浦的数学成绩提升到全市平均水平以上。从这里开启了青浦实验的第一阶段——“大面积提高质量”,时间段从1977年到1992年。

为了改变落后的局面,一支以一线教师为主体的青浦数学教改实验小组成立了。为了能够真正地解决问题,实验小组进行了严谨的研究设计,秉持着“大数据宏观着眼”与“精致化微观入手”的理念,最终设计了现状调查、经验筛选、对比实验及推广应用四个环节。

首先,用3年的时间进行了大规模的现状调查,找出青浦县数学教学中的突出问题与症结所在,并基于调查结果整理了160余项专题经验。接着用1年半的时间进行了50次课堂的循环筛选,并针对突出问题,聚焦于课堂中的关键行为。在此基础上,设计了10个班组440名学生的因子控制实验,用3年时间对50对同质学生进行了对偶跟踪比较。最后,基于实验结果,将有效的策略进行推广,依托多级教研组实现全覆盖引领。

在宏观的现状调查中,我们发现了两个突出问题:

一是低分学生遍布全县;

二是思维水平总体低下。

针对这两个问题,我们从微观入手进行了深入的研究。

对于“低分学生遍布全县”的问题,我们首先对低分学生进行了抽样调查和每日作业观察,发现此类学生的形成是教与学两方面问题累积发展到丧失自信的过程,必须及时阻断这种不良循环。基于此,我们采纳本土经验,实施当日作业反馈、面批加上鼓励的措施,分组实验结果表明:及时、个别的针对性反馈指导是改变低分学生的一剂良药。

对于“思维水平总体低下”的问题,我们采用“出声想”等多媒体视听技术,记录并分析学生数学解题的思维过程,揭示其准确性、敏捷性、深刻性等方面存在的问题,这比纸笔测试更为精致。在这过程中,我们采取了启发学生尝试的实验措施,尤其是“变式体验”的经验。最终实验组与控制组成对学生的比较显示出了该措施的有效性。

针对这些突出问题,采集160项专题经验,经过50次反复试验、观察、淘汰、优化,聚焦到课堂改进的如下四方面的关键行为:

(1)让学生在迫切要求之下学习

(2)组织好教学内容的层次和顺序

(3)指导学生开展尝试探索的活动

(4)及时了解学习效果、随时反馈调节

接着,又经过10个班组的因子控制实验和50对学生的对偶跟踪分析,揭示并提供了对这些关键行为的理性解读,总结了四项教学原理,即情感意志原理、有序推进原理、尝试原理与及时反馈原理。在这些原理的指导下,后来的传播推广能够不停留于模仿照搬,而是做到内化与合理迁移。

最终,我们找到了一条最常见教育条件下能够普遍提高教学质量的可行途径。在这些方法和原理的指导下,青浦教育改革取得了初步成功,9年级毕业生数学成绩合格率由1979年的16%上升为1986年的85%,1992年,国家教委也将青浦经验作为基础教育改革的重大成果在全市、全国推广。

成绩上去了,学生仍“不聪明”

在完成基础的提升后,新的问题又出现了——成绩上去了,但学生仍然“不聪明”。于是,实验小组将目光转向了学生数学认知能力的研究。由此开启了青浦实验的第二阶段——“领会优先,突破高认知瓶颈”,时间段为1992年至2007年。

实验分两条线展开。第一条线,完成对该地区8年级学生数学认知能力的三次测量和研究。

第一次测量时间为1990年。认知能力目标分类参照当年布卢姆、威尔森的框架,列为计算、知识、领会、应用、分析、综合、评价七类,编制50个测试项目共106个考察点的测试题。测试时长分三段共220分钟,全县3200名同年级学生以25人为一组单独书面答题。数据处理采用大样本因子分析技术。

所得结论主要有:

(1)确定记忆、理解两个最基本的内隐主因子,各类目标可表示为两因子上的不同负荷。数据显示,类别间的连续和等距性不尽合理:计算与知识混杂,领会与应用、分析与综合似可归并、简化。

(2)基本摸清全县不同能力类型学生的分布情况。总体看,学生计算与知识(概念)的了解清晰正确,但领会、探究等认知能力相对滞后。为使学生“聪明”起来,必须摆脱概念的死记硬背、题型的机械训练,从而突破高认知瓶颈。

第二条线,优秀经验的挖掘与深化。重温“启发尝试+及时反馈”的两因子实验,测量时间为1982年至1983年。

实验结果显示:

①及时反馈的“掌握学习”是大幅度提高成绩的主因。

②“灌输+反馈”不利于数学思维与阅读能力的提高,还会影响后续学习的效果。

③“尝试+反馈”的实验,可使学生聪明起来。

当年“启发尝试”因子中,蕴藏“青浦实验”的“秘诀”——“变式体验”策略。

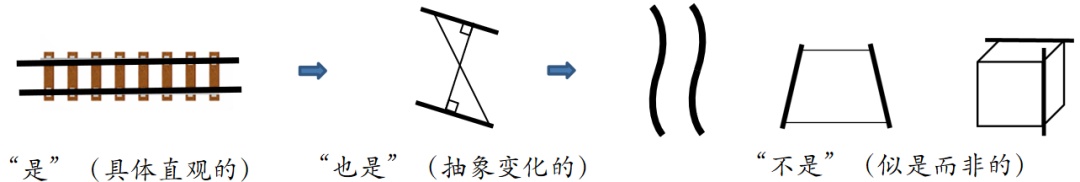

比如,教授“平行线”概念,一般的课堂教学过程是老师先告诉学生“平行线是平面上两条不相交的直线”,学生在熟记后说“我背出来了”,这就是灌输式教学。有的老师会启发学生:“像列车两根轨道那样的就是平行线。”这是对定义的描述,比较形象。但是,如果学生继续追问:“列车拐弯了还算不算平行线?”

遇到这种情况,“青浦实验”的方法就是引入情景体验,和学生一起分析火车的转弯轨迹:如果火车转弯后继续直行,这时两根轨道仍是平行线;如果火车转弯时是沿着一个方向前进,这时的轨道仍可能是平行线;如果火车是呈S型的弧线转弯,那么此时的两根轨道就不是平行线了。

这就是“变式体验”,分为概念变式与过程性变式两种类型。讲授“火车转弯是不是还是平行线”,是属于概念变式,在这种体验中形成的数学概念,一是可以显著减轻学生的认知负担,二是有助于加深对数学概念“关键属性”的领会,三是提高场境干扰中的独立辨识能力。

数学概念变式分为三步:从具体到抽象,在“是”、“也是”和“似是而非”的体验中形成

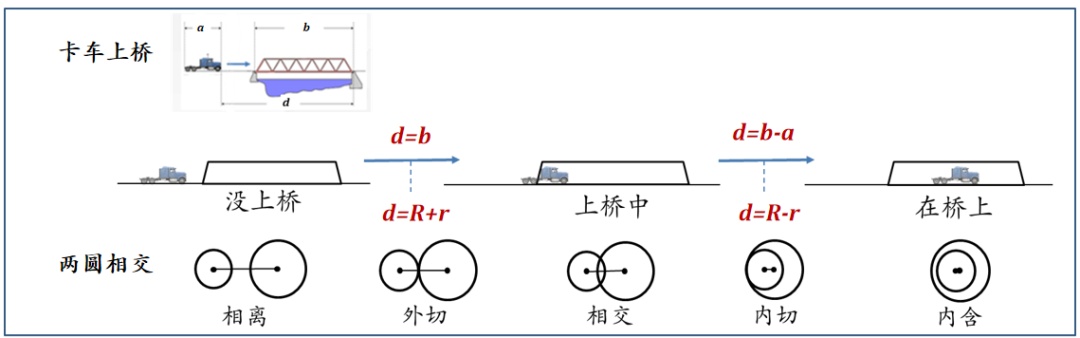

再比如我国9年级数学教材中讲圆的知识,但同学们往往一下子很难理解圆的相离、外切、相交、内切、内含等概念。

这时就要运用过程性变式教学法。老师们会让学生回到7年级时学过的卡车上桥的知识点,卡车在桥面上位移,如果把车轮的“移动线段图”画出来,不正是一个个圆在做着相离、相切、相交、内含吗?这种利用“核心关联”去解决数学教学难题的方式,正是“青浦实验”不断摸索总结出来的。

过程性变式:数学问题解决中把握“核心关联”

实验数据表明:学生运用已有知识去解决新的问题,重要的是如何找准其中最本质、最具迁移力的成分——“核心关联”,这样的关联可以缩短新问题与原知识“固着点”间的认知距离;显著提高学习过程中的迁移程度;激发学生数学问题解决的建构性思维。

变式用于教学改进,常从推理计算、情境应用、学习心理三个维度展开。早期实验表明,它可使中学生的数学思维,从直观判断到逻辑推理的转变期至少提前一年。后经广泛使用、实验和改善,现已成为大家熟知的中国经验。

但需要注意的是:

第一,变式不是变得越多越好,应以适合不同学生的目标、需求为度。

第二,变式不应成为变相的灌输,应给学生以亲自投入、尝试和组织表达的机会。变式体验的教学,注目于学生对数学的概念性领会和解决问题的建构性思维。

时隔十余年,再次测量发现2007年与1990年相比,学生的计算、了解、领会能力均有较大幅度提高。可是,探究与创造能力的培养,虽几经努力,还是“风景依旧”,探究均值28.96,略低于1990年的32.43,成为需要突破的新的难点。

从领会,到探究,提升创造力

青浦实验的第三阶段为”完善教研,推进探究与创造“,时间段从2007年到2022年。

2018年进行了第三次测量,领会与探究总体正相关,这是三次测量的重要发现,随着学生领会水平的提高,探究水平呈指数式的快速递增。

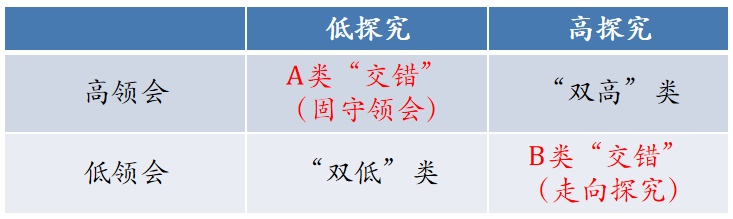

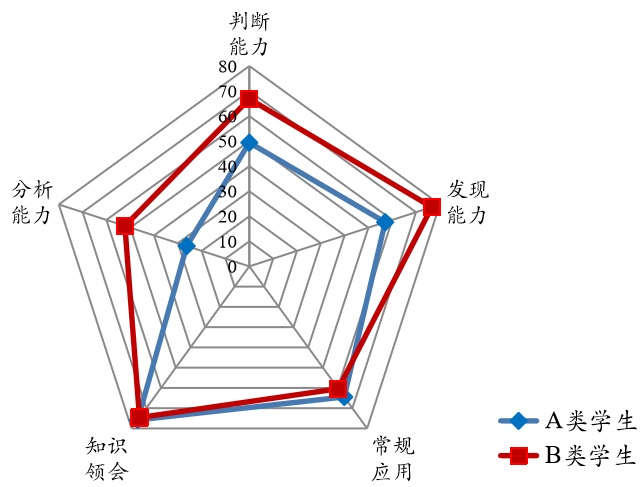

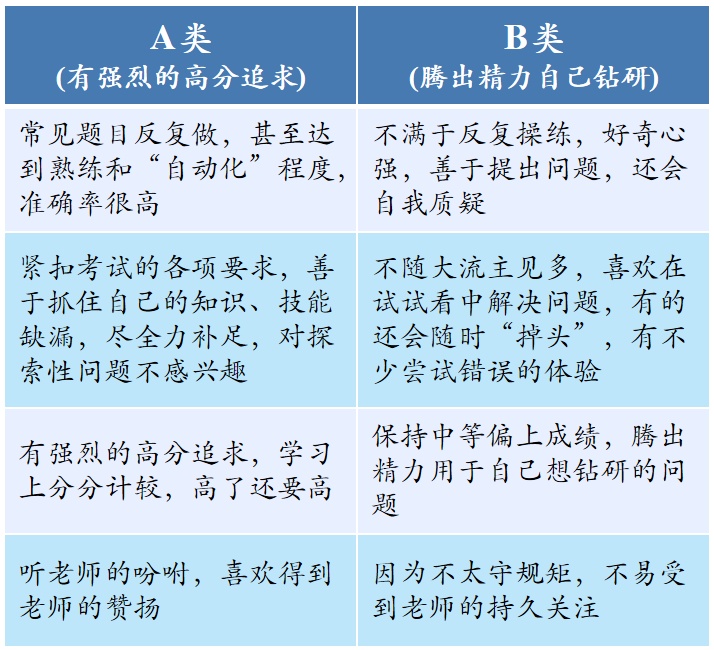

除了高领悟、高探究的”双高学生“和低领悟和低探究的”双低学生“外,研究分离出了A、B两类”交错“敏感人群,A类为高领悟、低探究,B类为低领悟、高探究。

数据表明,“双高”“双低”和“交错”类的学生人数均占1/3。

深入分析发现,A、B两类学生的认知效果明显不一样。

以一个行程问题为例:A类学生熟知S=vt的公式和“相遇”、“追及”的题型,但遇到需要独立分析的问题(如“两地往返”等),正确率仅为13.8%,B类学生却可达到46.2%。

经实地调研,两类学生的表现性特征如表:

根据对A、B两类学生所处教学场境的分析、比较,指出过度的机械训练不可取,必须寻找提升探究水平的关键教学行为:

(1)高水平任务驱动

①遵循知识内在的层次与顺序,组织挑战性的教学任务

②适应不同学生需求,预设个别化目标

③营造宽松而有活力的求知状态,驱动专心投入的学习

(2)思维再加工学习

①尝试多种策略,激活先期经验并与探究任务联结;

②通过应用体验或知识同化,进行思维活动的精细加工;

③评估思维效应量,不断反馈并修正再加工学习。

青浦实验是从教师的课堂实验开始。探究性学习,是提高创造力的新时代思考。

我是奔八十岁的人了,但这样的实验还会一直做下去。我们身处大变革的年代,我们还在往前赶路。

编辑:白羽

(本文根据报告实录及讲稿整理)