2018年,法国政府发布《法国生物多样性规划》并在全国范围内提出土地“零人工净增”(zéro artificialisation nette, ZAN)的发展目标。此概念最早于20世纪80年代提出并由欧盟于2011年开始倡导,旨在阻止城市发展对生物多样性和气候变化的负面影响,在人工化与再自然化之间找寻一种平衡。巴黎大区如何以及何时能实现这个目标?怎样的城镇化方式可以减少对自然空间的蚕食?2020年,巴黎大区政府与巴黎大区研究院共同组织了六场“零人工净增”系列工作营,开展了相关研究和探讨。

从控制城市蔓延到“零人工净增”

土壤及其所带来的生物多样性提供了重要的生态系统服务功能,包括碳储存、食物与生物原料供应、水质净化、洪水蓄滞、提供自然景观等。近五十年来,在气候变化挑战的大背景下,法国的城市蔓延问题愈发引起关注。因为土地的人工化进程,包括土地的“硬化”和“草地化”,随之会带来耕地的减少、生境的破碎化、生物多样性的降低等诸多生态问题。土壤的形成需要几百年的自然过程,所以一定程度上被认为是不可再生的,因此土壤的持续消耗也将可能导致自然生态系统的不可逆退化。

自20世纪60年代以来,巴黎大区便提出了防止城市建成区如“油渍”般拓展的发展理念,并将“多中心”的空间战略贯彻至今。既有控制城市蔓延的规划政策主要包括三类。一是对自然、农业和森林空间的保护,城市规划文件必须优先考虑对特定空间的保护要求,包括Natura 2000空间(欧盟自然保护区网络)、农业保护空间、森林制度保护空间,以及《区域生态协调战略》等上位政策要求保护的空间。二是限制城镇化的措施,区域协调纲要(Scot)和地方城市规划(PLU)文件必须提供土地消耗的必要性论证。2013年批准实施的《巴黎大区总体规划(SDRIF)》不仅对土地消耗总量进行限制,也对用地拓展进行了条件限制,比如必须与建成区相连、必须避开面积超过100公顷的森林等。三是存量土地的加密化(densification)措施,地方城市规划文件必须对建成区进行加密潜力论证,并通过划定特别政策区指导实施。

然而,与单方面控制城市蔓延不同,“零人工净增”的目标是寻找一种土地利用的平衡模式,通过再自然化的土地以抵消人工化土地的增量,从而实现人工化土地的净增长量为零。随着法国政府将土地“零人工净增”提升为国家战略,并预测大致于2030年可以实现目标,巴黎大区也将此作为2019年颁布实施的《巴黎大区生物多样性战略(2020—2030)》的核心目标之一,力争成为全国乃至欧洲的先行示范者。

何为人工?何为自然?

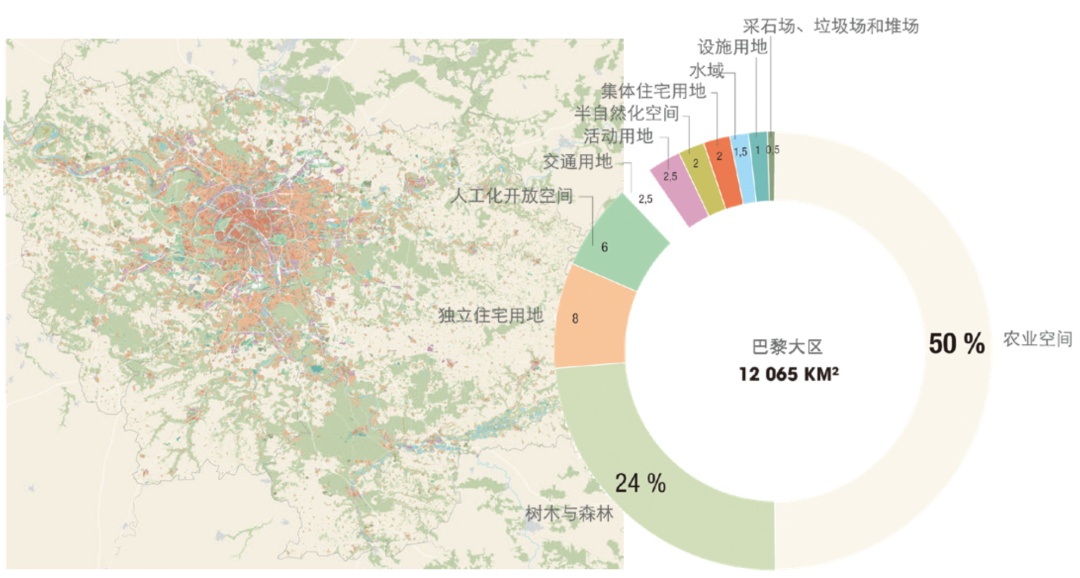

如何区分土地是自然的还是人工化的?学界对此定义尚有争议。广义来说,任何土壤利用形式的变化和导致土壤自然特性丧失的人类行为都是人工化,因此农业开垦也属于一种土地人工化行为。狭义来说,任何将农业、自然和森林空间(les espaces naturel, agricoles et forestiers, NAF)转化为其他空间的行为都是土地的人工化。后者是巴黎大区目前采用的土地利用分类方法(Mode d’occupation du sol, MOS)。自然土地包括其中的农业空间、森林、水域和半自然化空间;人工化土地包括独立住宅用地、集体住宅用地、交通用地、设施用地、活动用地、采石场及堆场和人工化开放空间。尽管MOS一定程度上忽视了城镇公园绿地的生态意义,也没有对农业、自然和森林空间实际的生态价值水平和污染水平作出规定,但具有较强的可定量识别性,对于空间规划管理有较强的参考意义。

巴黎大区“零人工净增”的挑战

巴黎大区面积12065平方公里,现状常住人口约1200万,人口密度为1010人/平方公里,以全法国2%的土地,承载了近20%的人口,贡献了约30%的GDP。全域城镇化空间占比17%,人工化开放空间占比6%,自然、农业与森林空间占比77%。

2017年巴黎大区土地利用现状图

来源:巴黎大区研究院

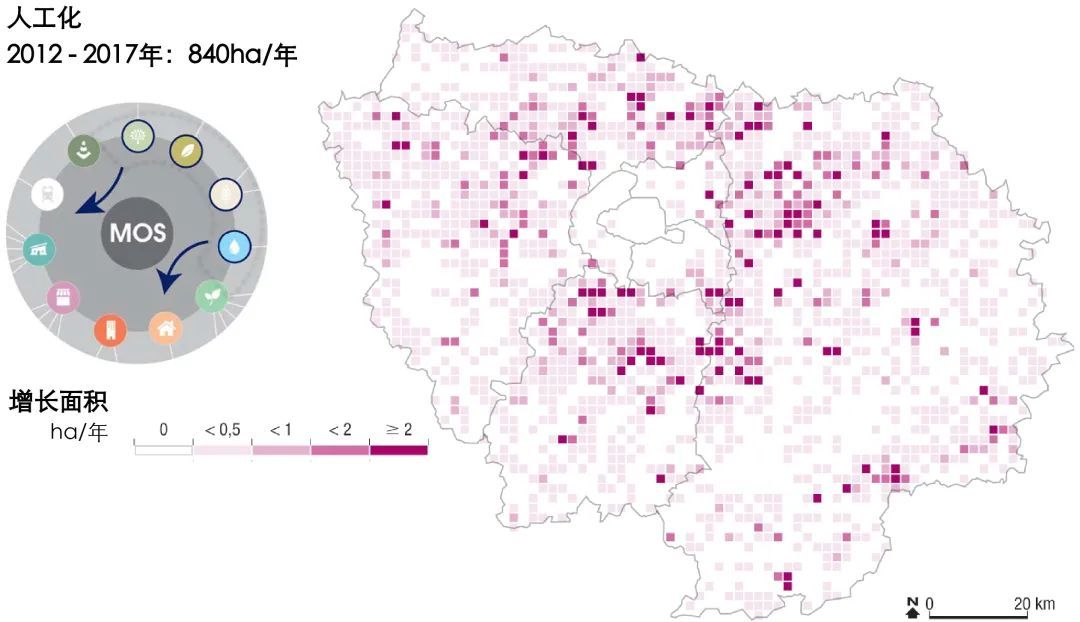

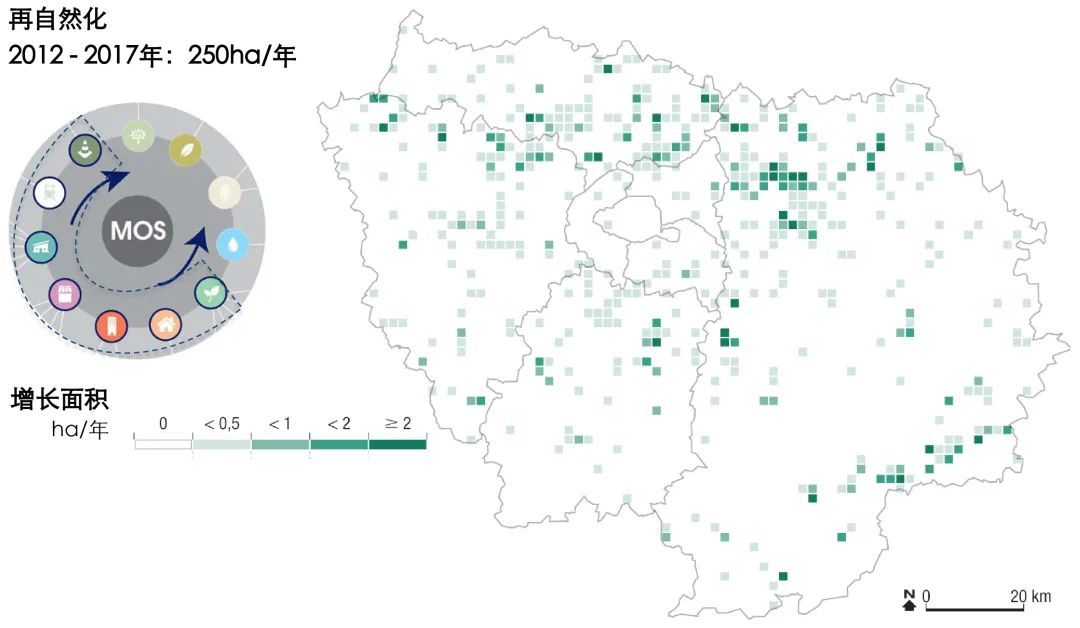

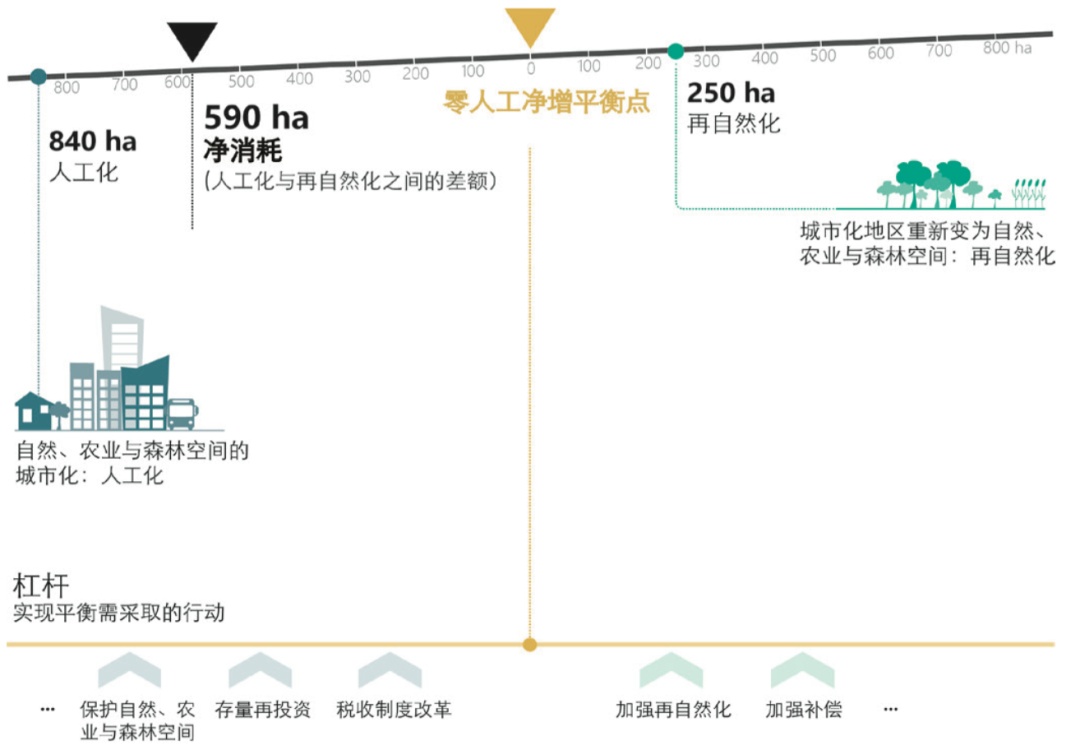

近年来,巴黎大区人工化土地的净增长速度呈放缓趋势,且明显慢于法国其他地区。2012—2017年间,巴黎大区年均人工化土地净增长量为590公顷,是高速增长时期的20%—25%。其中,人工化土地年均增长量为840公顷,主要位于大巴黎地区,已经少于《巴黎大区总体规划》中年均增长1315公顷的规划值;再自然化土地年均增长量为250公顷,主要位于大区北部。

巴黎大区历年年均自然、农业与森林空间消耗量及相关政策法律颁布时间

来源:《Zéro artificialisation nette, un défi sans precedent》

2012—2017年巴黎大区新增人工化土地分布图

来源:巴黎大区研究院

2012—2017年巴黎大区新增再自然化土地分布图

来源:巴黎大区研究院

尽管总体趋势向好,但对标新近提出的“零人工净增”目标,巴黎大区仍有不少差距。为了实现增减平衡,只有两种途径:一是减少人工化土地的新增;二是不断增加再自然化土地。前者的困难不言而喻,若不通过用地扩展的方式实现功能新增,则只能通过存量土地的加密化。存量土地更新本就艰难,提容性更新则是难上加难,因为容积率和密度的提升通常会导致人居品质的相对降低。后者除了再自然化技术的限制,还涉及政策协调的困难性。因为土地的人工化进程是连续且跨行政界限的,通过再自然化进行补偿很难在某较小行政辖区内部实现,需要极强的跨行政区协调统筹机制。

巴黎大区实现“零人工净增”图示

来源:《Zéro artificialisation nette, un défi sans precedent》

减少土地人工化的两种思路

1.空间加密化

第一种思路是存量提容,尽可能促进已人工化土地的加密化,从而减少新增用地的需求。地块的加密潜力取决于其形态、用地性质、区位、产权类型、道路交通配套情况等,需要进行谨慎判断。针对不同地块也应该采用差异化的加密策略:大型独立住宅区可以进行降低建筑高度但提高容积率的形态优化;远郊的废弃工业区可以比较容易地转型为物流区;商业物流区可以转变用地性质或者增加经济活动强度。

加密化不仅可以通过物理空间的加密实现,也可以通过土地使用功能的强化来实现。电子商务的发展、家庭小型化、贸易大众化都对空间的灵活性、集约性和治理水平提出了更高的要求。空间的最优化使用便是响应方式之一。例如,企业的会议室、仓库、停车场等服务空间可以统筹共享,同时减少管理成本;停车场可以分时段为不同人群提供不同的服务;移动应用软件可以让空闲的停车场、酒店、商务和居住空间被最大限度使用;楼顶空间可以用作能源生产、都市农业区和运动区。

通过加密化减少空间拓展需求的具体目标

来源:《Les espaces urbains au défi de la densification》

2.经济杠杆

另一种思路是采用财税经济手段以抑制土地的人工化,同时通过财政转移支付支持加密化和再自然化项目,主要有两种政策工具。一是在既有的土地整治税(taxe d’aménagement)计算公式中加入密度相关性系数,并相应地调整免税和转移支付政策。绿色经济委员会(le Comité pour l' Économie Verte)推荐将“奖惩制度”纳入土地整治税。简而言之,与地方城市规划文件确定的容积率相比,如果开发项目密度不足,即建设权未被充分利用,则税率应该更高。他们还建议废除公共设施项目的免税权利(地方税部分),同时考虑增加场地整治类项目的免税权,从而鼓励诸如停车场改建等有助于提升土地紧凑性的更新行为。税费转移支付方面,建议在省或大区税费中,为土地再自然化项目预留一定比例资金,这也可以作为巴黎大区总体规划的补充性实施工具。

法国土地整治税

2010年12月29日,法国财政法修订并设立了土地整治税,目的是为公共机构的城市规划项目(总体目标包括:平衡原则、城市、建筑与景观质量、城市功能多样性与社会混合性、环境保护等)筹措资金。规划许可证一旦发放,便应缴纳相应的土地整治税,由地方市镇、省、大区三方共同承担。地方市镇的缴纳税费通过转移支付主要用于所有具体规划设施的建设;省政府部分一般用于敏感性自然空间以及建筑、城市规划与环境的规划建议;大区政府部分主要用于交通与基础设施。税额的计算基准是建筑楼板面积,减去免税基数后,乘以当年土地价格(2020年巴黎大区:860欧元/平方米)以及市镇的固定税率。

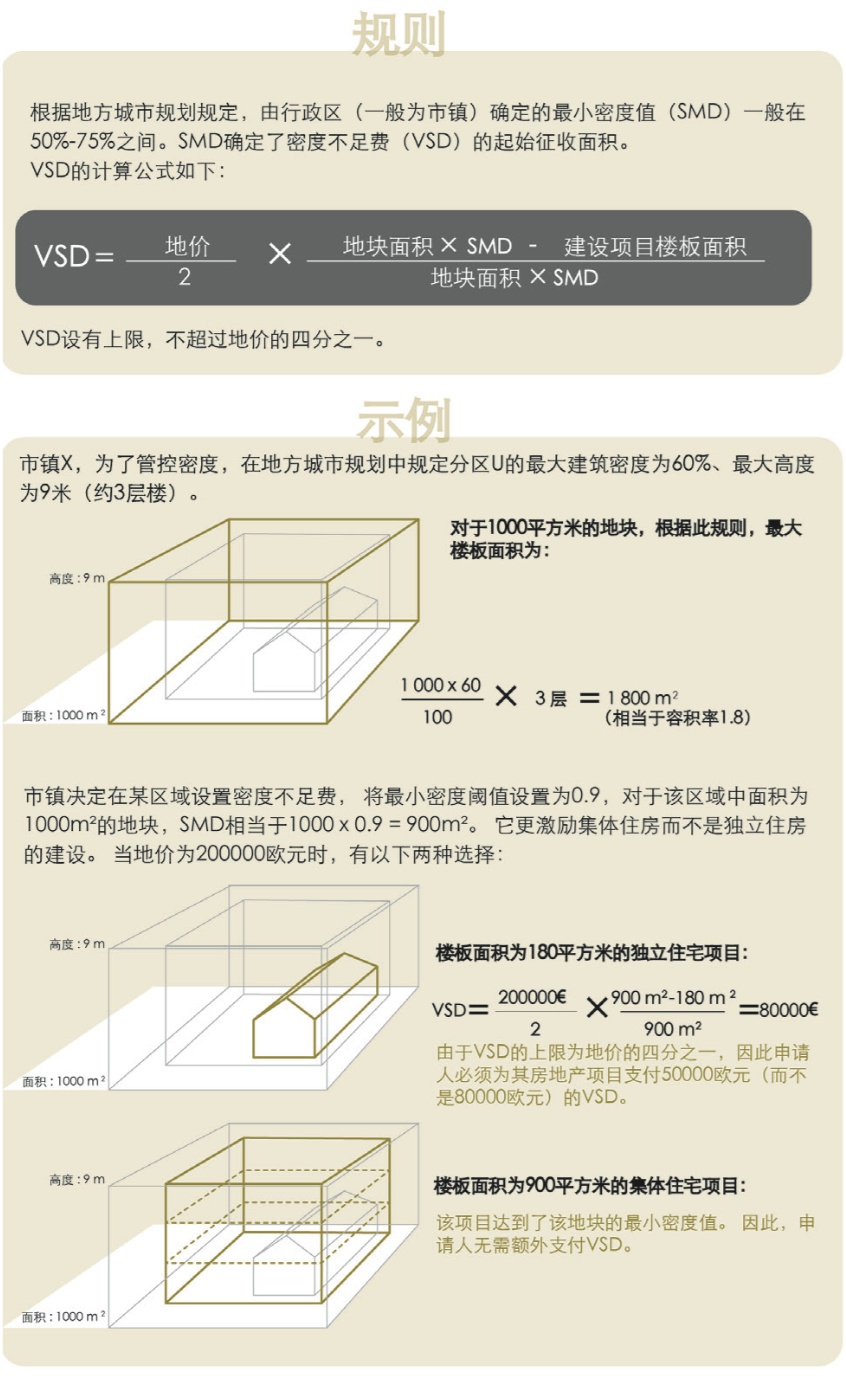

二是单独对密度不足的开发项目进行惩戒性收费。绿色经济委员会建议在地方城市规划编制层面强制性实施“密度不足费”(le versement pour sous-densité, VSD)。若未达到设定的“最小密度值”(le seuil minimal de densité, SMD),则需要进行相应收费。尽管自2014年起,法国已经依法取消了土地利用的容积率指标,然而从鼓励集约紧凑的土地利用模式角度来说,地方城市规划还应考虑在特定地区设定容积率底线,以抑制过度的土地人工化进程。

密度不足费计算示例

来源:《La fiscalité de l'urbanisme :un levier pour le ZAN》

土地再自然化的实施前景

1.再自然化的技术途径

所谓再自然化,即将受到人类活动影响而退化、破坏、毁坏的土地恢复为自然或半自然的生态系统。具体目标是恢复生态功能,建立自我维持的环境能力,构建碳、水、氮的自然循环系统,模仿自然系统的特性。严格意义上来说,再自然化更接近于生态复原(réhabilitation écologique)的概念,生态功能只可能得到部分的修复。

再自然化的实现可以依靠人类的协助,也可以通过被动的方式实现。前者通常需要采用生物工程介入措施,一般是基于自然生态系统原理设计出来的,比如通过生物工程物种(蚂蚁、蚯蚓、菌根等)修复植物层,通过地方性材料合成土壤刺激肥沃土壤的重建。这类生物工程的修复效果很难得到保证,并且需要很长时间的印证。后者只是通过停止人类的干预来促使环境的自发性修复,主要依赖于野生物种的较强环境适应性。被动式修复也是近年来生态学界更推崇的模式,因为它能更好地适应本地的景观环境,且无需任何成本。

2.发现再自然化潜力空间

为了实现再自然化,首先要识别判断出有条件被再自然化的区域。2012—2017年间,巴黎大区被再自然化的250公顷土地大多数为河岸和采石场。除此以外,许多城市空间都有待生态复原,包括停车场、校园、非必要性的铺装公共空间,或者是低效的工业场地和经济商业场所。为了找寻到更多的潜力空间,应该对城镇中的开放空间质量进行更精细化的评价,可以利用许多已开发的工具,比如巴黎大区的市镇生物多样性地图、柏林的土壤质量地图等。

此外,巴黎大区正依托几项正在开展中的工作推进土地再自然化。其中一个便是由巴黎大区研究院领衔的欧洲再绿色(Regreen)项目,主要目标是研究如何在城市层面识别可更新场地的技术路径,包括进行地图绘制和定量化分析,从而支撑区域层面对废弃地更新项目的扶持,以及国家层面由法国生物多样性办公室(OFB)对再自然化潜力高的场地的最终判定。

再自然化改造的柏林Südgelände公园

来源:Gertrud K./Flickr

再自然化改造的Maubeuge市镇工业用地

来源:Marc Barra/巴黎大区研究院

3.再自然化的实施难题

目前,再自然化依然面临着一些实施上的技术和资金难题。首先,建成区土地的再自然化,通常情况下需要依次完成去建设化、去污染化、土壤复垦等步骤,一般来说成本很高,且生态功能的恢复效果也不能保证。其次,在土壤再造的过程中,也会释放出大量土壤中存储的碳,从而增加碳排放,土壤的进口与异地安置也可能导致不可预计的生态影响。因此,绝不能因为有再自然化的可能,就心安理得地开展土地人工化建设,而是应该始终将保留自然空间作为优先选择。

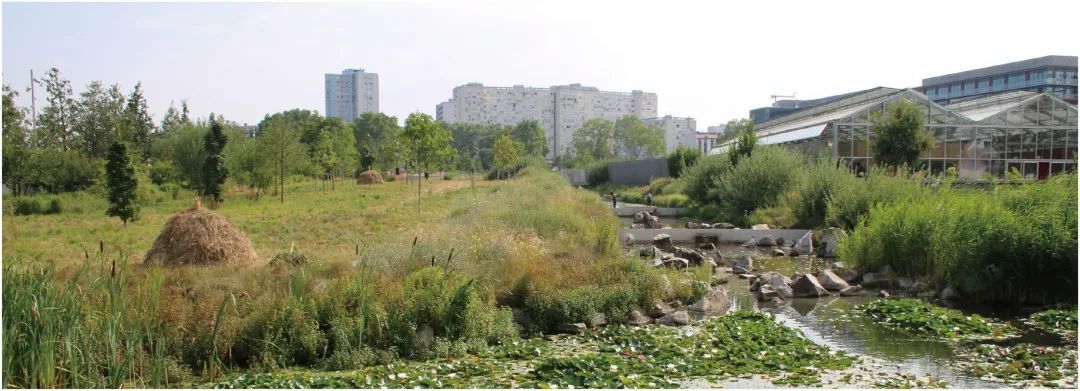

在城市中重新发现自然

城市化地区虽然已经高度建成,但仍然有很大的“重新发现自然”的必要性。目前,小巴黎地区(核心七省)已经严重缺乏绿色空间,人均绿地面积已低于世界卫生组织设定的10平方米底线值。在城市建成区内应该多大程度地实施再自然化?科学家认为,再自然化斑块大小、植被类型以及斑块间的连通性,是决定生物多样性的三大主要因素。一些研究发现,从居民的健康需求来看,居住地250米半径内至少应有30%的区域被植被或水域覆盖;自然斑块间的间距若超过300米,便会阻碍鸟类与昆虫的移动和迁徙。

城市中的自然空间

来源:A. Fischer/巴黎大区研究院

为此,巴黎大区规划院配合巴黎大区总体规划的实施,于2015年编制了《在城市中重新发现自然》指导手册,提供了一套相对完善的实施路径和具体案例,主要包括三方面的八项行动。

1.城市综合政策框架

首先是认知现状,理解城市只是区域生态系统的一部分,并从时间尺度出发,评价城市的生态功能和市民满意度。其次是协调长期性政策,一方面是城市与环境政策的相互协调,在保证城市韧性的同时适度实施建成区加密,积极应对气候变化;另一方面是研究和协调城市建设的自然基底变化,包括土壤、水文、植被和周边景观情况。最后是下沉到地方城市规划层面,保护自然空间,建设城市绿色网络,设计相应的鼓励性土地政策。

2.保护、修复、挖掘自然空间

第一是提升既有自然空间价值。除了保护好城市中的森林、绿带等既有的自然空间,也可以通过都市农业的发展保护建成区内的农业空间,还可以在城市绿地中修复建设封闭的“自然避难所”,作为生物残遗种保护区,鼓励共享公园和私有公园的建设。第二是对被忽视空间的生态修复,包括在体育场、墓园、校园、采石场、城郊结合部的停车场、废弃地中嵌入自然空间,也包括城市公共空间的“去硬质化”和建筑的立体绿化。第三是建立生态链接,重视视觉上的绿色连续性,让市民感知到自然,并且结合河流系统和交通廊道,建设综合性的蓝绿网络。

3.自然空间的实施治理

对于城市中的各类自然空间,应从分化式管理向生态性管理转变。改变过去基于空间的区位、面积、生态重要性和使用功能而交由不同部门进行管理的方式,转而采用综合型管理模式,将政府官员、公共管理部门(公园、墓园、采石场)、设计师、居民都纳入管理体系,并对所有类型的自然空间都采用统一的生态管理和认证模式。除此以外,自然空间的可持续治理也离不开公众参与。通过公众更好地了解实施现状,提升居民的生态意识和知识储备,最终让所有人参与到重新发现自然的过程中。

走向更彻底的变革

“零人工净增”的理念让我们得以思考一种转变传统土地管理方式的可能性——从控制城市蔓延的模式转变为城市土地的循环模式。“零人工净增”理念的实施不可能是一蹴而就的,它不仅依赖于一种更新的建造方式、更良性的生产模式,以及一种集合投资者、开发者、企业和地方政府的全新经济模型,也依赖于我们对城市和经济功能空间分布模式的共识性判断,更需要跨领域、跨行政界限的共同行动。

欧洲作为国土综合整治理念的重要发源地,已开始注重人工化土地与自然土地的动态平衡。城市或乡村的建成地区既有进一步加密的可能,也有再自然化的可能。技术与理念的进步,让这样一幅此消彼长、永远在微妙调整中的大地图景成为可能。巴黎的政策制定者、空间规划师、生态学家和法学家们已经开始联手开展研究与实践,我们将持续予以关注。

(供稿:市规划院、作者:陈洋 发展研究中心)