《德国哲学的发展》

【法】高宣扬 著

上海交通大学出版社

内容简介

德国哲学是西方哲学的精华,它继承了古希腊哲学、文艺复兴思想以及西方启蒙精神,对近现代社会思想的影响极大。本书跟随历史的踪迹,以各时代的重要哲学论题为线索,逐步展示德国哲学的发展过程,并深入分析了各哲学流派的论证过程及论证方法。

作者简介

高宣扬,浙江杭州人,国务院外国专家局特聘“海外名师”,2010年8月至今为上海交通大学讲席教授,现任上海交通大学欧洲文化高等研究院院长,兼任人文学院哲学系主任。2004-2010年7月为同济大学特聘华裔法籍专家,时任同济大学欧洲文化研究院院长兼法国思想文化研究所所长。

2021/4/30

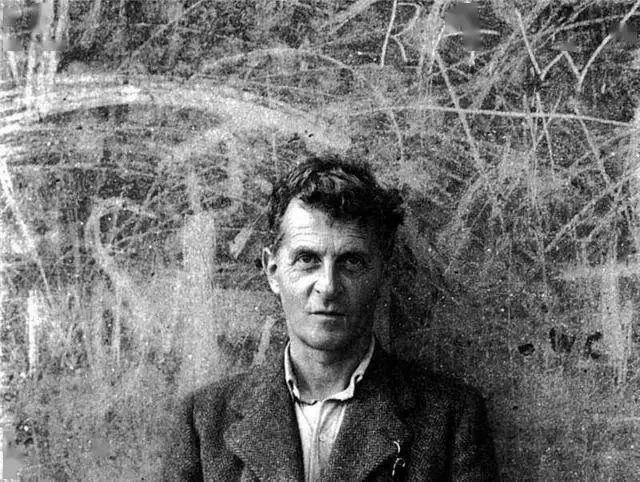

维特根斯坦的哲学的演变

节选自《德国哲学的发展》

维特根斯坦出生于维也纳一个富裕的家庭,却视财富如粪土,一生专心致志于自由的思想创造活动,始终以追求思想自由和坚持正义作为其个人生命的唯一目标,不愧是当代最富有声誉的优秀哲学家。他的父亲是犹太人,后来皈依基督教,他的母亲是虔诚的天主教徒。十四岁之前,维特根斯坦受到良好的教育,不但接受人文素养的熏陶,也沉浸在音乐和艺术的气氛中。他的家庭是维也纳著名的艺术沙龙,使维特根斯坦从小就对艺术抱有强烈的兴趣。接着,维特根斯坦在林兹(Linz)上大学预科,培养了对物理学的浓厚兴趣。当时,维也纳大学的玻尔兹曼教授在理论物理和力学方面取得了辉煌的成果,而且,玻尔兹曼还试图从自己的科学理论成果中总结出适当的哲学方法论。这一切吸引了年轻的维特根斯坦。但玻尔兹曼恰恰在1906年维特根斯坦报考大学的时候,突然自杀身亡。维特根斯坦转往柏林萨尔罗登堡技术学院(Berlin-Charlottenburg Technische Hochschule),自1906至1908年,研究物理和工程学。随后,维特根斯坦到当时研究动力学方面获得重要成果的英国留学,在曼彻斯特大学注册,学习航空动力学。但维特根斯坦对数学很感兴趣,罗素发表的《数学原理》(The principles of mathematics,1903)系统地探讨了数学的逻辑基础,并引导出数理逻辑体系。维特根斯坦读后,感叹震动不已。维特根斯坦从此决心深入研究数理逻辑和数学的哲学基础。他本来打算从学弗雷格,但弗雷格向他推荐罗素。于是,维特根斯坦于1911年底前往剑桥请教罗素。就这样,维特根斯坦成为罗素的得意门生。同时,维特根斯坦还同剑桥大学的摩尔(George Edward Moore,1873—1958)教授和凯恩斯(John Maynard Keynes,1883——1946)教授建立了密切的友谊关系。

维特根斯坦从第一次世界大战期间到20世纪50年代的半个世纪哲学生涯,经历了多次的曲折和思想转变,在不同的时期,先后撰写了丰富多样的哲学作品,为后人留下珍贵的思想遗产。维特根斯坦的著作,由他的友人和学生安斯康姆(Gertrude Elizabet Margaret Anscombe,1919——2001)、冯·赖特(Georg Henrikvon Wright,1916——2003)等人整理出版。当19世纪末至20世纪初实证主义和分析哲学在西方哲学领域中蓬勃发展的时候,维特根斯坦恰好完成了他的思想启蒙过程。他不愿意只埋头于科学技术的发明创造活动,更不愿意整天只与机械和技术打交道,而是决心从哲学的思想基础,全面思考西方思想文化的根本问题,更多地关心人类的命运。为此,他在第一次世界大战前夕,放弃自己原来的工程师工作,到德国投身于著名的数理逻辑学家弗雷格的门下。但当维特根斯坦阅读了罗素的著名著作之后,他决心到英国剑桥请教罗素。从那以后,维特根斯坦正式地踏入从事语言哲学的学术生涯。

(维特根斯坦就读学习过的剑桥三一学院)

维特根斯坦接受罗素的教导,把他的研究成果写成《逻辑哲学论》。他在书中明确指出,哲学的目的是使思想在逻辑上澄清明白,而为了消除哲学的难点,就必须研究语言的逻辑结构。维特根斯坦为此提出了一种“图画说”(The picture Theory),试图说明“语言”与“世界”的关系。但当时维特根斯坦基本上只是把语言看作表达思想和叙述实在的手段。所以,他在研究语言与实在的沟通途径和方法时,仍然只局限于一种“指示”(Showing)的概念,由此表明“命题”(Proposition)表现“实在”的基本结构,乃是它(命题)同外界实在共有的那种“逻辑形式”(Logical Forms)。早期维特根斯坦所寻求的语言意义,是在语言的逻辑结构中表现出来的世界图式。“一个名称代表一个物体,另一个名称代表另一个物体,当这些名称相互结合在一起的时候,它们的组合如同一幅栩栩如生的图画,代表了一个事物的状态。”当时的维特根斯坦认为,语言的功用是描述世界并负载“意义”,就此而言,语言是人的思想同世界发生关联的中介,语言是表达思想和陈述实在的手段。

(维特根斯坦故居)

但在早期维特根斯坦那里,语言的界限同自我的界限、思想的界限及世界的界限是不相同的。在维特根斯坦看来,语言的功能是描述世界,但语言并不是万能的:它一方面不能绝对完满地描述世界,另一方面也不能绝对完满地表达自我世界中的复杂活动。维特根斯坦在谈到《逻辑哲学论》的宗旨时说:“本书是要为思维划定界限,或者,毋宁说,不是为思维,而是为思维的表达方式划定界限。因此,为了给思维划定一个界限,我们必须能够思维这个界限两边的事情。也就是说,我们由此应该假定能够思维那些我们自身所不能想的事情。”在维特根斯坦看来,一方面,思想的界限也就是语言界限;思想内容及其意义,应该通过语言中的正确逻辑结构表达出来,只有以正确逻辑形式组成的科学命题,才是有意义的。但是,另一方面,思想又受主体意志的驱使想要设法越出语言的逻辑结构的界限,因此,思想又要设想那些不能通过语言表达出来的神秘境界。在早期维特根斯坦的上述相互矛盾思想中,表现出他早期语言观的矛盾性和复杂性及其不愿将语言、思想和世界简单地等同起来和统一起来的独特观点。早期维特根斯坦和分析哲学家一样认为,哲学研究要建立在确证的科学的基础上,使哲学研究避免以往传统哲学的那种无意义的和无法确证的玄学争论,这就要求以科学态度,以科学方法为准则,认真地研究语言。在维特根斯坦看来,以往一切哲学问题之产生及其长期的悬而未决性,正是由于哲学家误用语言所致:或者是因为哲学家们混淆了语言的意义,不明确规定其哲学概念之意义的界限,或者是因为哲学家们根本不理解以科学方法研究语言之必要性,致使他们滥用语言,分不清语言意义的真假标准,找不到对语言意义进行检验确证之方法和途径。

(维特根斯坦家族)

这就表明,在维特根斯坦看来,要使哲学研究建立在科学基础上,最根本的是要改变哲学研究的内容、方向和方法,而这一切都决定于对于语言的研究。维特根斯坦在早期仍然遵循洛克在其《人类理智论》一书中所提出的经验主义的最基本和最传统的语言观点,即“语言是表达思想的手段”,其中心问题始终是有关语言的事实与“真理”和“存在”等非语言问题的关联。

(维特根斯坦和哥哥在一起)

但是,如果说,当时的弗雷格、罗素及维也纳学派的早期逻辑实证主义者,都只注重语言表达“意义”的逻辑结构、并使早期的维特根斯坦也把自己的语言哲学局限于对科学的语言命题的“指示”功能的研究的话,那么,维特根斯坦从1930年代后期,特别是第二次世界大战后,便对上述狭隘的语言哲学理论提出了挑战。这是维特根斯坦超出逻辑实证主义者单纯地研究“科学语言”的狭隘范围,而更广泛地研究日常生活中的语言的结果。

后期的维特根斯坦不再受上述英国经验论传统语言观的约束。他认为,语言的功能,远不只是表达有关事实的信息,不只是叙述事实;语言是“一种生活形式”;使用语言就是一种“语言游戏”;而所谓“语言游戏”,就是“由语言和行为所交织而成的那个整体”。由于将语言和行为密切地联结在一起,维特根斯坦特别强调:“人类的共同行为才是我们用以解释一种未知的语言的参照体系。”由此,维根斯坦得出一个非常重要的哲学结论:“我们所做的,就是将语词从它的形而上学的使用,带回到它的日常使用。”维特根斯坦的上述贡献是划时代的。维特根斯坦的成熟哲学思想,集中在他的《哲学的探究》一书中。

(家庭聚会中的维特根斯坦,右一)

维特根斯坦的光辉思想,使语用论开始被重视,并慢慢地与社会科学和人文科学的方法论问题联结在一起,促进了此后诠释学和商谈伦理学的发展。维特根斯坦从早期到晚期的思想转折,也体现了这位思想家彻底批判形而上学思维模式的决心。对于晚期维特根斯坦来说,要把语言问题当作治疗哲学通病的关键,必须首先走出逻辑实证主义自囿于其中的科学命题分析的狭隘范围,真正地回到日常语言的广阔海洋及其生动活泼的使用世界中去,然后深入分析日常语言的游戏性质及规则。首先,什么是语言?语言,在维特根斯坦看来,不应是哲学家任意进行哲学抽象界定的对象,也不是任何人可以任意依其主观愿望或主观目的而加以改变的符号或信号系统,同样也不只是科学家可以垄断使用的逻辑形式,语言是一种生活形式:“设想一种语言,就是设想一生活形式”“语言之言说,是一种行为或一种生活形式的一部分。”语言自古以来就是在生活中存在,在生活中变化,在生活中而确定其意义的。维特根斯坦所反对的,正是传统哲学家对于语言的实际应用的歪曲干预,而这种歪曲干预之根源,就是脱离生活中的日常语言去谈论语言:“哲学无论如何不能干预语言的实际使用,哲学最终只能对它进行描述,因为哲学也不能为它提供任何基础,哲学要让一切事物就像它们自身那样留存着。”谈到这里,维特根斯坦实际上批评他自己的前期思想以及逻辑实证主义者,批评过去的他和他们都不是让事物自己按其本来面目留存下来,而是用逻辑之类的手段去改变他们的本来面目。维特根斯坦接着说:“哲学也应让数学按其自身留存,而且,没有任何数学上的发现可以将哲学向前推进。”所以,“哲学的事务,并不是以一个数学或逻辑数学的发现为手段去解决一个矛盾;而是使我们有可能得到一个关于困扰着我们的数学的状态的清楚观点”。在晚期维特根斯坦看来,只要我们回到日常生活中去,尊重日常语言,就可以理解语言的本质,也可以弄清几千年来被传统哲学家一直加以扭曲的哲学问题。

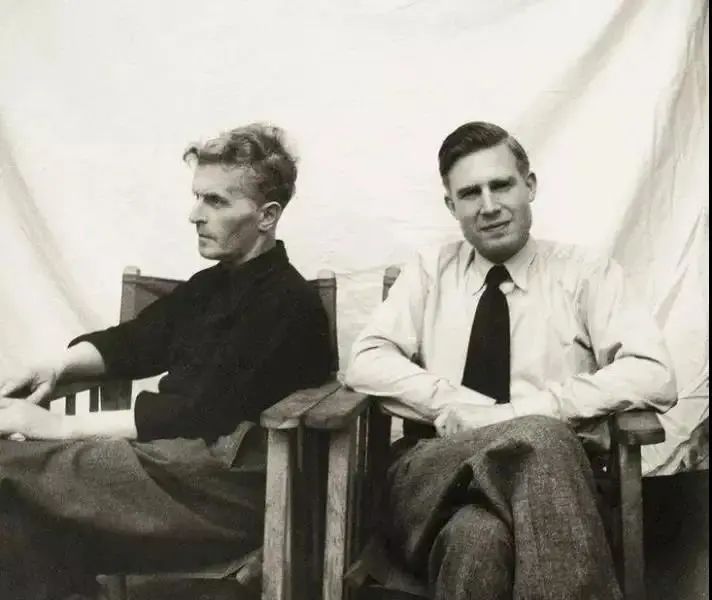

与哲学家冯·赖特在剑桥大学,这是他照的最后一张照片

一年后维特根斯坦去世

维特根斯坦认为,肯定语言是一种生活形式,就意味着要在语言的应用中弄清其意义。维特根斯坦说:“每个符号就其自身来看是死的。”“语词意义就是它在语言中的使用。”维特根斯坦说:“正是人类说什么是正确和什么是错误;也因此他们在他们使用的语言中表示用意。并不是在意见中,而是在生活形式中取得同意。”“正是生活形式决定着人们所同意的东西,也正是在日常的谈话中,说出哪些是正确的或哪些是错误的。语言在生活中的应用,使语言自然地表示什么是真或假。哲学家无须在生活之外为生活中使用的语言制定规则。”因此,在维特根斯坦看来,要懂得什么是语言,要懂得什么是语言使用的规则,只要了解生活、了解人的行为就够了。“人类的共同行为是我们用来解释未知的语言的参照系统。”维特根斯坦建议到建筑工地去观察水泥工们是如何工作并在工作中使用语言的,维特根斯坦还建议观察儿童们是如何从其父母和其他大人的相处生活中学会母语的,维特根斯坦的用意无非是要指出:语言存在于生活中和人的行为中,语言的规则是在生活中和行为中共同认定和使用的,也随生活的需要而改变。为此,维特根斯坦又把语言比喻成工具箱:“想一想一个工具箱中的工具:那里有锤子、钳子、锯子、螺丝拧、尺子、胶锅、胶水、钉子和螺丝等。语词的功能就像这些工具的用法一样多种多样。”不同的工具有不同的用途,而且同一工具在不同场合和不同的人手里,也会有不同的用途,语词也是这样。语词的意义及其指称作用各有不同,随其使用的场合、条件、目的的改变,语词的意义及其功用也发生变化。

(维特根斯坦墓)

日常语言的生活本质使维特根斯坦创造性地提出“语言游戏”(Sprachspiel)的概念。语言游戏的观点再次强调:语言的使用和说话,其本身就表明它是一种活动,而语言活动就是一场游戏,“它是由语言及交织于其中的行动所组成的总体”。生活本身本来就是一场游戏;语言的游戏性质是生活本身的游戏性质所决定的。维特根斯坦说:“在这里,语言游戏这个概念,意在突现如下事实,即谈论语言就是一种行为或一种生活形式的一部分。”既然语言是游戏,那么,语言有无规则?是什么样的游戏规则?维特根斯坦并不否认,语言游戏正像其他游戏一样,有自己的规则。但是,这些规则作为游戏的规则,其本身也具有游戏的性质。维特根斯坦生动地说:“语言是一个由许多通道组成的迷宫。你从一个边靠近它,你熟悉你的路,但你从另一边靠近同一地方,你就不再熟悉你的路。”维特根斯坦关于语言游戏的概念,使他的语言观的反形而上学性质进一步显现出来,并在某种意义上说,同海德格尔的存在哲学语言观汇合在一起,而成为20世纪70年代后的后结构主义和后现代主义的语言观进一步批判旧形而上学的新出发点。

资料:上海交通大学出版社

编辑:段鹏程