《文学·2019春夏卷》

陈思和 王德威 主编

复旦大学出版社

精彩书评

傅光明——《读莎士比亚的〈亨利五世〉》

1955年12月伦敦老维克剧院《亨利五世》舞台照

理查德伯顿饰演亨利五世

或许至少对于英国人,莎剧《亨利五世》永远不过时。

莎士比亚懂戏,更懂舞台,深知要让这部颂扬亨利五世的英雄史诗搬上舞台,且好看卖座,仅有“本土”的喜剧角色在戏里来回折腾显然不够,还必须叫“敌国”的大人物当陪衬,以法国兵败阿金库尔签订丧权辱国的《特鲁瓦条约》这一历史的尴尬瞬间,凸显亨利五世的辉煌业绩。

剧中人物表已预先将法兰西兵败阿金库尔、签订城下之盟的历史尴尬显露无遗:国王查理六世、法军大元帅、勃艮第公爵、哈弗勒尔总督、波旁公爵、奥尔良公爵、贝里公爵、朗布尔勋爵、格兰普雷勋爵等。

莎士比亚在《亨利五世》第五幕第二场,也是最后一场戏里,如此设计剧情:亨利国王本人不出面,全权委托叔叔埃克塞特公爵、弟弟克拉伦斯公爵和格罗斯特公爵等人,一同与以查理六世为首的强大法方阵容谈判,他单独留下来,老鹰捉小鸡般地向凯瑟琳求爱。最后,查理六世不得不签署条约,并同意亨利五世与女儿凯瑟琳结婚。

毋庸讳言,亨利五世一生荣耀的这一巅峰时刻,是他向法兰西开战赢来的。

由此,可以返回到与终场戏形成前后呼应的第一幕第一场,也就是开场戏里。恰如乔纳森·贝特指出的:“该剧未以一场庆典仪式和盛大的宫廷场面开场。最先,剧情说明人在光秃秃的舞台上独自亮相。

观众受邀只想一件事:他们即将观看的是表演,并非事实,而且,为便于舞台转换和剧团投入战场及军队,观众一定要有想象力。该剧意在像哈里国王影响其追随者那样影响我们:超凡的言辞力量在极度有限的资源里创造出胜利。

剧情说明人

每一幕之间,剧情说明人返回舞台,提醒我们,这一切都是一种戏剧技巧:我们只是假设自己被运到法兰西,那一小群演员及临时演员组成一支伟大的军队,或行军,或在肉搏战中一决生死。恰如麦克白(Macbeth)和普洛斯彼罗(Prospero)会提醒后来的莎剧观众,演员只是一个影子。

沙漏颠倒两三次之后,狂欢结束,行动消失,恍如一梦。哈里的胜利也如此这般:剧终收场白是一首巧妙的十四行诗,将作者具有想象力的作品(‘把伟大人物限定在小小空间’)与胜利的国王在位时间之短两相比较(‘生命虽短,但这英格兰之星活过/辉煌一生’)。那哈里成功之秘钥在于语言之威力,而非事业之正义,可能吗?”

贝特的疑问值得反思,他接着分析:“一开场,教会的代表确认国王已‘改过自新’,由《亨利四世》里的‘野蛮’转为虔诚。他把自身变成一个神学、政治事务和战争理论的大师。

两位主教的对话,还引出16世纪因历史上的改革而为人熟知的另一主题:国家扣押教会资产。这促成一笔政治交易:大主教将为国王意图入侵法兰西提供法律依据,作为回报,国王将在教会与议会的财产辩论中支持教会。

在随后一场戏里,大主教以冗长的演说,详述先例、宗谱及有关《萨利克法典》适用性的争论,装置起一整套法律依据,这是在为政治目的做伪装。国王的问题只有一句话:‘我可以名正言顺、凭着良心要求这一继承权吗?’他得到了他想听的答案:是的。”

贝特头脑锐敏,笔锋犀利,他认为:“莎士比亚以惯耍阴谋的主教们开场,意在暗示,战争动因更多出于政治实用主义,而非高尚原则。哈里国王对苏格兰人可能伺机入侵不无担心,意识到自己王位不稳,因此有必要处决叛国者剑桥、斯克鲁普和格雷,这场戏表明他仁慈之心与严厉执法兼而有之,把他的外柔内刚展露出来。

听了那么多英国自古对法国拥有王权和把网球之辱反弹回去之类的话,人们不禁怀疑,哈里对法开战的真正动机,是受到他父王临终教诲的驱使:‘因此,我的哈里,你的策略是:叫不安分的人忙于对外作战;在外用兵打仗,可以消除他们对往日的记忆。’【《亨利四世》(下篇)第四幕第二场】要团结一个分裂的国家莫过于对外用兵。”

贝特归纳道:“至此,对哈里王子之所以在《亨利四世》中行为放荡,一清二楚了,那是一个精心设计的游戏,一场作秀之戏。当了国王,他继续玩游戏:第二幕中他对几个叛国者以及阿金库尔战役之后对帽子上戴手套的处理,都是事先设计好的戏剧手段,意在展示他具有近乎神奇的魔力,能看穿臣民的灵魂。一个饰演哈里国王的演员,其表演风格很大程度上取决于他把角色的表演才能演到什么程度。在这点上,向凯瑟琳求爱是一个关键:他的表演在多大程度上是魅力、睿智、稚气的尴尬和喜欢权力的合成?(‘可您爱我,就是爱法兰西的朋友,因为我如此钟情法兰西,随便一个村庄,都无法割舍。’【5.2】)要么,哈里真的折服于凯特?”

由贝特所说仔细分析,不知这是否莎士比亚苦心孤诣的匠心所在:表面看,他塑造了一个英雄的国王战士,有剧中那么大篇幅的史诗颂歌为证,一点不假;但同时,更深层面上,他刻画的是一个手段高超、将所有人玩于股掌的国王政治家。一方面,他利用坎特伯雷大主教,以暂时保住教会资产作为交换,得到教会的巨额捐款,使对法开战有了钱财保障;另一方面,他确认自己拥有法国王位的继承权,只为可以名正言顺地远征法兰西,践行父王亨利四世的遗嘱,“对外用兵”,将“一个分裂的”英格兰团结起来。

这是亨利五世的光荣与梦想,抑或英国历史上的尴尬瞬间?历史本身不提供答案。

现在,再看“法方”在剧中对英雄国王的巨大反衬作用。这个不复杂,全部透过以揶揄之笔嘲弄法国王太子和大元帅来表现。这里举三个典型例子:

1

第二幕第四场:法国王宫

国王查理六世下令“立即行动,火速发兵,用精兵良将和防御物资,加强、新修我方战备城镇的防御设施;因为英格兰进攻凶猛,犹如激流吸进一个漩涡。这倒适合我们,我们要深谋远虑,因为恐惧带给我们教训:我们曾被致命低估了的英国人,在我们的战场,留下战败的先例”。王太子不以为然,他自恃法国军力占优,根本没把年轻的英格兰国王放眼里:

■ 王太子:我最崇敬的父王,武装御敌,乃当务之急。因为,即便没有战争或值得在意的公然冲突,一个王国也不该身处和平,如此麻木,而应当维持防御、征募新兵、时刻备战,仿佛战争一触即发。所以,依我看,我们全部出发,巡查法国的病弱环节:我们万不可惊慌失色;——不,就好像我们只是听说,英格兰正忙着跳圣灵降临节的莫里斯舞:因为,高贵的陛下,英格兰由一个如此不中用的国王统治,由一个虚荣、善变、浅薄、任性的年轻人如此异想天开地执掌王权,毫不足惧。

2

第三幕第七场:阿金库尔法军军营

大战在即,王太子、大元帅与奥尔良公爵优哉游哉,以性双关语插科打诨乐此不疲。自夸癖十足的王太子,夸起自己的战马喜不自胜:

向上滑动阅览

■王太子:浑身像姜一样火辣。分明就是珀尔修斯的坐骑:它是纯粹的风与火;除了静待骑手翻身上马那一刻,通身找不出半点儿水和土的呆滞。真是一匹宝马良驹。别的破烂马只配叫牲口。

■ 大元帅:的确,殿下,那真是一匹绝世好马。

■ 王太子:它是坐骑之王;它的嘶鸣犹如君王下令,它的外观叫人顿生敬意。

■奥尔良:别再说了,老弟。

■王太子:不,谁若不能从云雀高飞到羔羊归圈入睡,变着花样赞美我的坐骑,便是无才之人。这是个像大海一样流畅表达的话题:把无穷的沙粒变成无数巧辩的舌头,我的马也足够做他们的谈资。它是君王的论题,是王中王的坐骑;世间之人,——甭管我们熟悉与否,——一见之下,都会把事情放一边,对它啧啧称奇。一次,我写了首十四行诗赞美它,这样开头儿:“大自然的奇迹!”——

■ 奥尔良:我听过一首写给情人的十四行诗也这样开头儿。

■王太子:那他们模仿了我写给骏马的那首,因为我的马是我的情人。

■ 奥尔良:您的情人很好骑。

■ 王太子:我骑才好;这是对一位独享的好情人再合适不过的赞美。

■ 大元帅:不,我昨天见你的情人把您的背晃得很厉害。

■ 王太子:也许您的情人这么晃。

■ 大元帅:我的情人不配笼头。

■王太子:啊,兴许她变得老而温顺;您骑着像个爱尔兰步兵,脱掉法国马裤,套上紧身裤。

■ 大元帅:您对骑术很有一套。

■王太子:那听从我的警告:这么骑下去,一不留神,就会掉进烂泥。我情愿把我的马当情人。

■大元帅:我情愿把我的情人当一匹破烂马。

■ 王太子:听我说,元帅,我情人的头发是天生的。

■ 大元帅:倘若有头母猪当我情人,我也能这么吹牛。

■ 王太子:“狗吐的东西,它掉头就吃;母猪洗净了,还在泥里滚。”什么东西您都能利用。

■ 大元帅:反正我既没把马当情人用,也没用过这类谚语

3

第四幕第二场:阿金库尔附近法营地

大元帅满心以为,只要吹响进军号,“让军号催促将士上马”,法军的强大阵势便足以把英格兰国王“下瘫在地、俯首称臣”:

■ 大元帅:上马,英勇的贵族们,立刻上马!只要看一眼那边那帮饥饿的穷汉,你们壮观的军阵便足以吸走他们的灵魂,叫他们只剩一副徒有人形的皮囊。没多少活儿,用不着我们都出马;他们病态血管里的血,还不够我们每一把出鞘的短剑沾上一滴,今天,法兰西勇士们的出鞘之剑,将因玩儿不尽兴而收剑入鞘。只要冲他们吹口气,我们的豪勇之气就能把他们掀翻在地。这一切都是明摆着的,诸位大人,我们军中侍从、乡民过剩,——无事可做,把他们聚拢起来,组成方阵,——便足以将这群可鄙的敌人清出战场;我们索性驻足这山脚下作壁上观,——只是,我们为荣誉而战,不能这样做。还有什么说的?我们只要稍微卖点劲儿,一切就结束了。

第四幕第五场,阿金库尔战场,两军交手,转瞬间,法军溃败。

王太子仰天长啸:“永久的耻辱!——我们干脆刺死自己!”

奥尔良公爵惊呼:“这就是那位我们派人去要赎金的国王吗?”

大元帅哀叹:“混乱,毁了我们,现在成全我们吧!让我们都把命献给战场。”

战役结束,法军大元帅命丧黄泉,奥尔良公爵、波旁公爵等一大批法国贵族成了俘虏。

两军阵亡对比,“有一万名法国人被杀死在战场”,而英军阵亡者“不过二十五人”。

显而易见,莎士比亚置历史上真实的阿金库尔一战两军伤亡对比于不顾,在戏里写出如此悬殊的阵亡差距,只为成就亨利五世一世英名:“谁见过,不用计谋,两军交锋,战场上硬碰硬,一方伤亡如此惨重,一方损失微乎其微?”当然,信神的国王不忘把这胜利的荣耀归于上帝:“接受它,上帝,因为它只属于您。”【4.8】

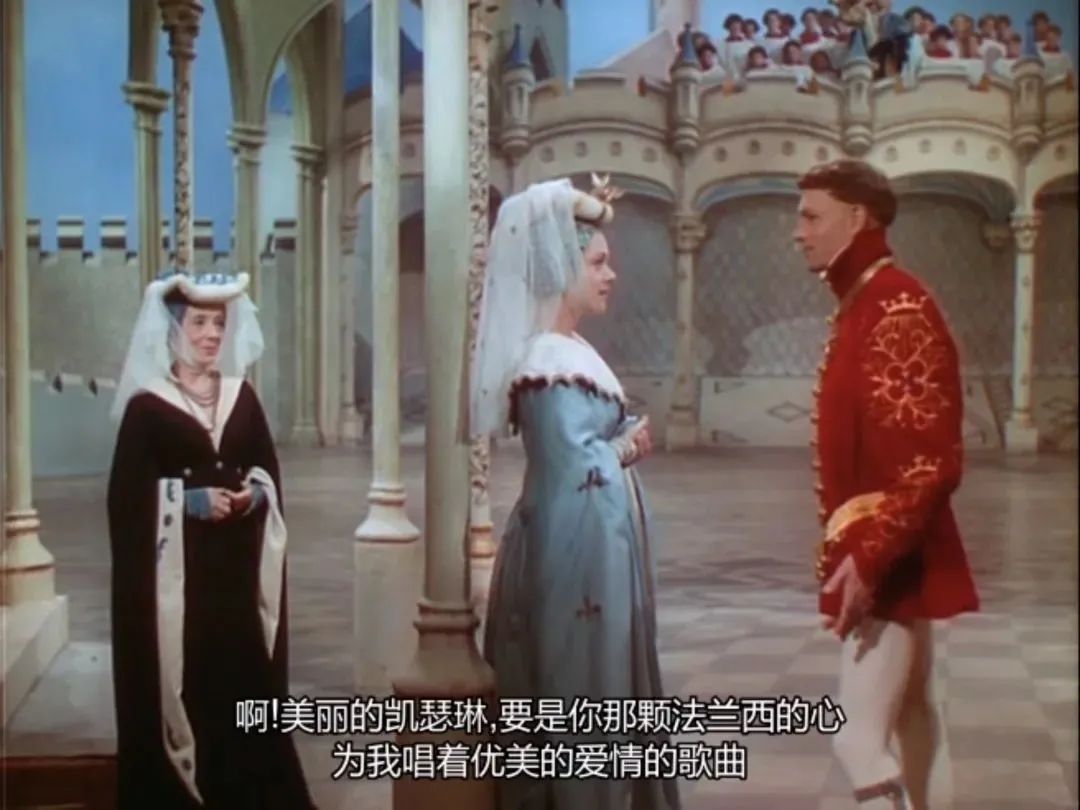

1944年电影《亨利五世》向法国公主求爱

劳伦斯奥利弗饰演亨利五世

有趣的是,细心的读者/观众不难发现,莎士比亚自始至终从未像嘲弄王太子似的取笑过查理六世,此应恰如著名古典学者蒂利亚德(E. M. W. Tillyard, 1889—1965)在其《莎士比亚的历史剧》(Shakespeare’s History Plays)一书中猜想的:“因为他是凯瑟琳的父亲,而凯瑟琳在亨利五世死后嫁给欧文·都铎(Owen Tudor, 1400—1461),成为亨利七世(Henry Ⅶ, 1457—1509)的先辈。法国国王讲话总十分庄重。”亨利七世是开启英国都铎王朝(House of Tudor, 1485—1603)的第一任国王,是其继任国王亨利八世(Henry Ⅷ, 1491—1547)的父亲,是统治莎士比亚所生活时代的女王伊丽莎白一世的祖父。

回首英法百年战争,英王爱德华三世对法国瓦卢瓦王朝首任国王腓力六世(Philippe Ⅵ, 1293—1350)的“克雷西之战”(1346)、“黑王子”爱德华对瓦卢瓦王朝第二任国王约翰二世(JohnⅡ, 1319—1364)的“普瓦捷之战”(1356)和亨利五世对法王查理六世的“阿金库尔之战”,三次大战均以寡敌众、以弱胜强,阿金库尔是英格兰盛极到顶的胜利。

在莎剧《亨利五世》第二幕第四场,莎士比亚特意透过查理六世的“庄重”之口,赞美亨利五世的祖先如何威震法兰西:“当年克雷西之战惨败,我方所有王公贵族,都成了那个恶名叫威尔士的黑王子爱德华的俘虏,这是永记不忘的奇耻大辱;那时,他那位体壮如山的父亲,站在一座小山上,高居半空,金色阳光照在头顶,——看他英雄的儿子,微笑着,看他残害生灵,损毁上帝和法兰西父老历时二十年打造的典范。”

1422年,亨利五世去世。历史的脚印落在阿金库尔战后二十年的1435年,法兰西、英格兰再次决裂,勃艮第公爵开始拒绝与英格兰联盟,拥立查理七世(Charles Ⅶ, 1403—1461)为法兰西国王,他只有一个条件:国王必须惩处1419年杀死他父亲(即莎剧《亨利五世》中撮合英法谈判的那位勃艮第公爵)的凶手。

国王更迭,使英法两国的国力、时运发生改变,英格兰到亨利六世(Henry Ⅵ, 1421—1471)统治时代的1449年,丢掉了在法国的最后一块领地——诺曼底。爱读古典经文、喜欢编年史的亨利六世,对治国理政、行军打仗毫无兴趣,他不仅把他英雄父亲亨利五世以武力赢得的丰硕战果丧失殆尽,还使整个王国陷入兰开斯特(House of Lancaster)和约克两大王室家族(House of York)之间血腥的内战——“玫瑰战争”(Wars of the Roses, 1455—1485)!

英格兰亨利六世与法兰西查理七世的对决,成为亨利五世与查理六世对决的大反转。法国的戏剧家大可以写一部历史剧《查理七世》来回敬英国人,因为,查理七世是人类战争史上持续时间最长的百年战争的终结者。

这是历史的诡异吗?历史本身不提供答案。

然而,无论历史还是戏剧,都能在人们需要的时候为现实服务。乔纳森·贝特说:“有许多现代将领在部队冲入敌阵之际,援引圣克里斯品节(Saint Crispin’s day)演说(即亨利五世阿金库尔之战的战前动员)。

劳伦斯·奥利弗(Laurence Olivier)将他1944年投拍的电影《亨利五世》献给正把欧洲从纳粹手里解放出来的英、美和其他盟军部队,这是由莎剧改编的军事影片中最著名的一部(据说因丘吉尔坚持,奥利弗将三个叛国者那场戏剪掉,——在如此生死攸关的历史时刻,精诚团结乃盟国间当务之急)。

哪怕死硬的愤世嫉俗者,当国王向他那群兄弟发表演说时,也发现自己变得爱国了,尤其在电影中,全景镜头和令人振奋的音乐,使这番言辞的效果得到进一步加强。”

END

资料:复旦大学出版社

编辑:张静宜