在金山,有这么一支家族,历经千年,藏书、刻书、著书……

接下来,让我们一起从钱氏看一个书香世家的千年回眸,看他们是如何守住文化这座大山

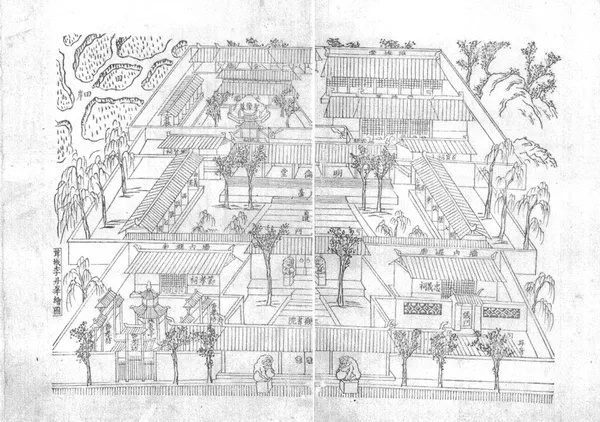

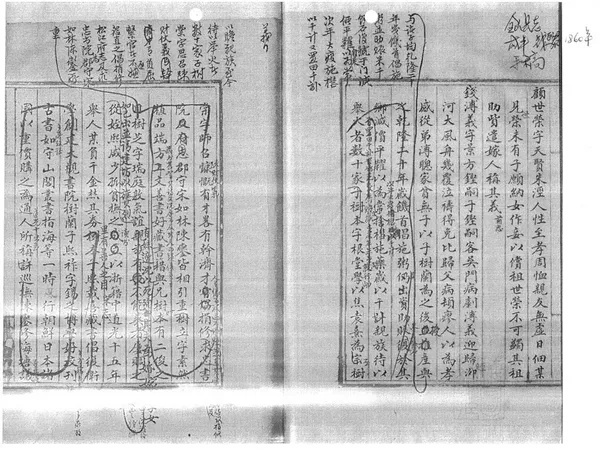

▲曾坐落上海金山的大观书院和钱氏宅第,太平天国被毁(咸丰年金山县志)

在明清时期,中国民间出版印刷业已相当兴盛,特别在江南地区,书坊大量刻书销售,其中,在金山就有一支钱氏家族,连绵百年从事刻书事业。

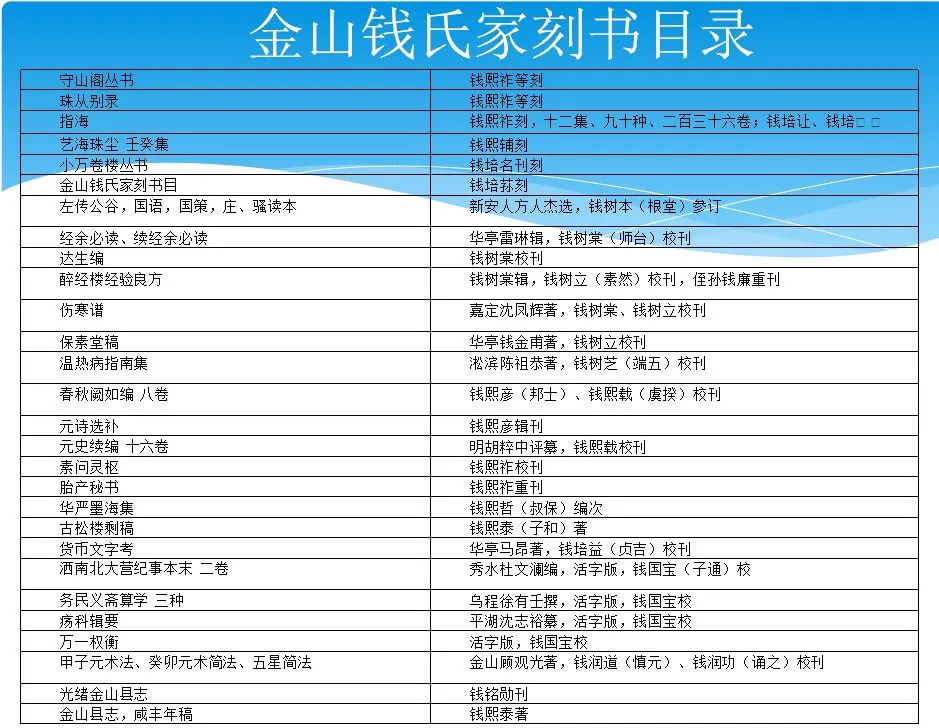

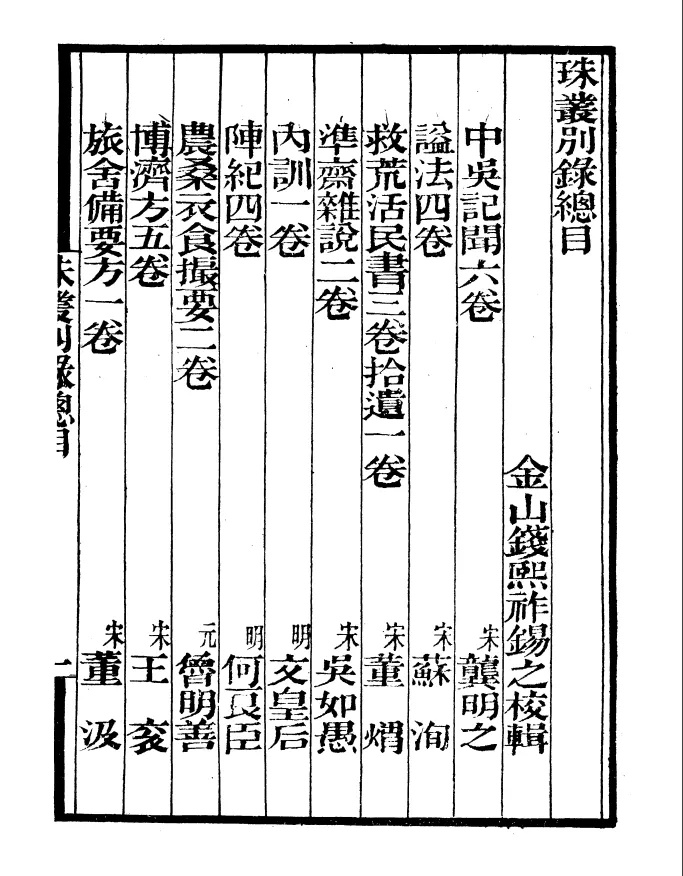

这一支钱氏出自吴越王钱镠家族,在千余年的历史长河中绵延传承,名人辈出,最终在金山这片土地上扎稳脚跟,成为一方望族。金山钱氏家族共刊刻《守山阁丛书》、《指海》、《艺海珠尘》、《珠丛别录》和《小万卷楼丛书》等合计1000多卷图书,涵盖经学、小学、舆地、掌故、笔记、小说、天文、历算、诗文乃至西学等各类不同主题的图书,可谓包罗万象。

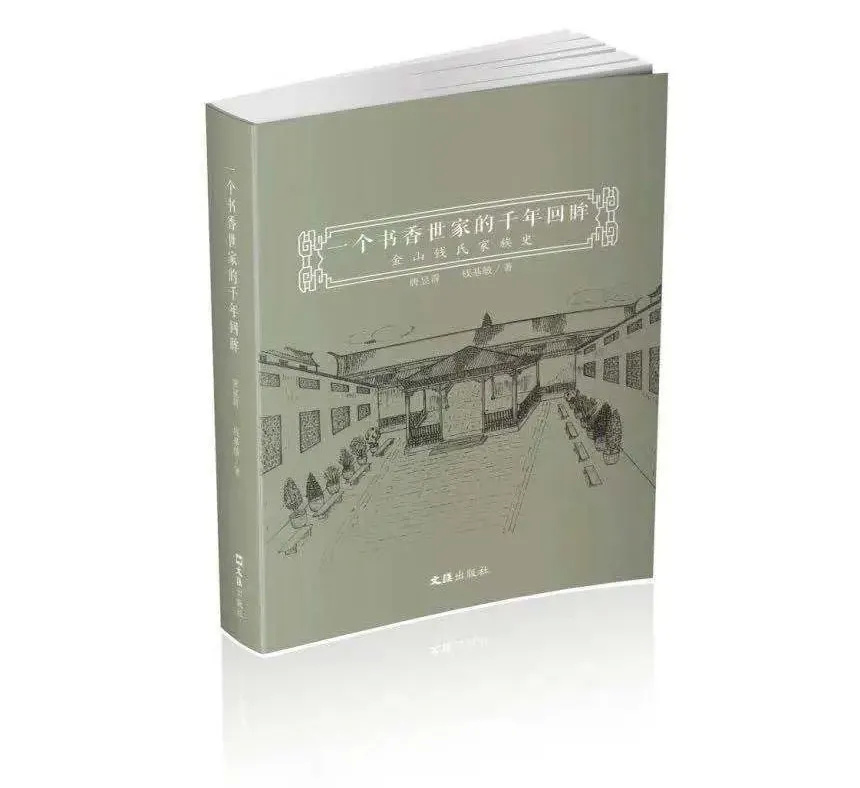

由钱氏家族代表钱基敏所著的《一个书香世家的千年回眸:金山钱氏家族史》近日由文汇出版社出版,记录了金山钱氏家族的千年传承,以及近代以来在图书刊刻方面的卓越贡献,真实演绎了中国传统的人文精神。

五代19人,校刊1000余卷图书

200多年前,杭州湾畔,伴着东南海风,油墨书香从钱圩的钱氏刻书坊飘出,钱氏子弟们忙碌的身影穿梭其间。他们将文字图像反刻在木板上,在凸起的字体上涂上墨汁,板落板起,墨迹便深深烙印在纸上。

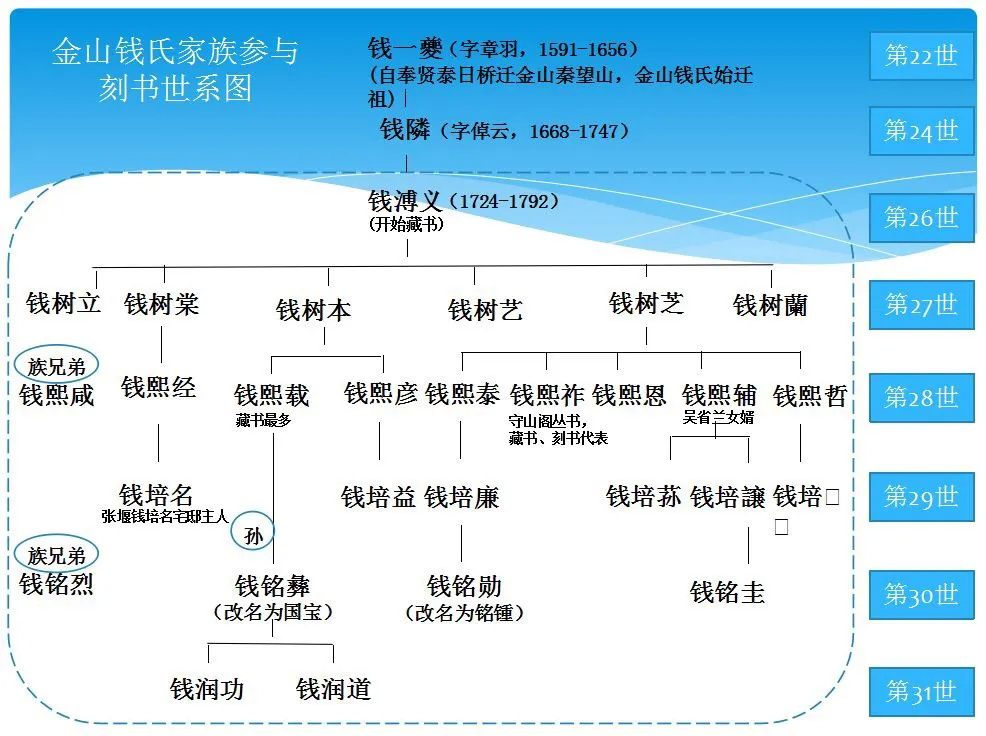

金山钱氏家族的刻书活动,时间从清末光绪朝向上可追溯到乾隆年间,横跨一个多世纪,1990年版《金山县志》记载了这个家族参与校勘刻印的有五代19人。在这些人中,青史留名者也甚多。民国版的《中国名人大辞典》就载入了钱氏刊书代表人物钱熙祚、钱熙辅。

▲金山钱氏家族参与刻书世系图

钱氏所刻书籍注重收集精品孤本。清代道光年间,钱熙祚得到了张海鹏《墨海金壶》残版58种。《墨海金壶》是大型丛书,辑于嘉庆年间,原有117种,后版毁于火。钱熙祚得到残版后,计划加以校勘增纂。得知杭州文澜阁藏有《四库全书》,可供传阅抄录,钱熙祚约上名士顾观光、李善兰、兄弟钱熙泰等人,于道光十五年(1835)十月初四,从秦望山乘船出发。

在这样一个初冬时节,寒风凛冽,一行人乘着小船,日夜兼程,几天后,终于到达了杭州西子湖畔的文澜阁。面对浩瀚的书海,校书无疑是一项大工程。据说,当时在湖楼校书抄书的有30多人,白天校书抄写笔耕不缀,夜里则点亮灯火,读书的声音到了半夜也不会停止。从十月二十日到十一月十九日,一个月时间的校书工程成效显著,校书80余种,抄书61种,计432卷……

道光十七年(1837),钱熙祚在秦望山西山脚下建宗祠堂,堂后建阁以贮书,取名“守山阁”,楼分四层。同时,聘名士如顾观光、李善兰、张文虎等人在藏书楼中校勘、抄书。

对出版事业精益求精的钱熙祚,又两度赴杭州文澜阁查阅《四库全书》,分头校勘,纠正错讹、脱漏,并收集补充了大量新的内容,到了道光二十四年(1844),历时十年,终于完成这部巨著,定名为《守山阁丛书》,分经、史、子、集四部,112种656卷,主要为宋元明三朝名著。因校勘精审,世称“善本”,还吸引了朝鲜、日本使臣远道而来,重金求购。

这套延续江南文化学术传统的著作,不仅标志着清代中叶以后松江府及上海地区作为藏书、刻书中心地位的上升,也为咸同之际开始的“洋务”和“变法”培养了一批最早的西学人才。

▲钱熙泰(金山县志咸丰年)手稿

据新编《金山县志》记载,在钱氏代代的努力下,搜集抢救了一批历代孤本名著免遭湮灭,勘误、注释、批注了一些名篇,免使谬种流传,钱氏数代人校刊历代各类名著达1000余卷,内容分为子、史、经、集四类,即现代图书分类法的医药、数学、哲学、佛学、天文、地理、历史、文学等,大力推动了文化的传播。

同时,围绕校勘刻印,文人间书信札记,吟诗唱和及著述交流、繁荣了民族文化。“钱氏一族在中国出版史上占有重要地位”,《中国出版史》上的短短一句话,展现了这个书香世家的刻书功绩。

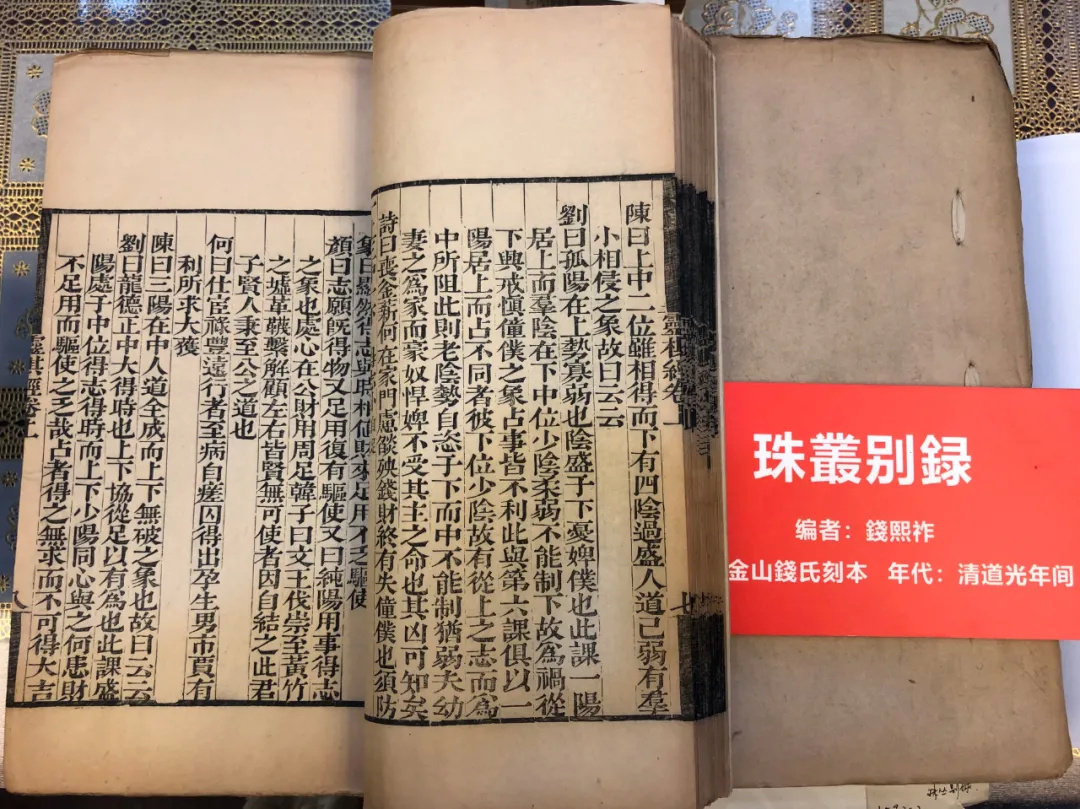

▲金山钱氏刻本 上海图书馆藏

后人追思,重现家族历史

这些辉煌的历史,在钱氏家族后人钱基敏的挖掘下,得以更全面地展现在世人面前。说起著书的缘起,钱基敏回忆道,2004年,她陪父亲钱荣培到上海图书馆查看族谱,这才对自己的家族有了初步的了解。为了完成父亲的心愿,2015年开始,钱基敏通过实地走访、收集史料,对家族历史进行深入研究和提炼。

金山钱氏出自吴越王族,吴越王钱镠的第十五代孙钱以安约在明朝初年被派遣到奉贤云间乡(今上海奉贤)担任盐官。再从奉贤到钱圩,不断繁衍壮大,形成钱氏六房十三堂。

根据家谱记载,钱溥义(1724-1792)是这支钱氏的奠基者。钱溥义生有十个儿女,在家族管理上,他效仿宋代范仲淹,要求族中六房分别出资300亩,共计1800亩设立钱氏总庄。钱溥义还倡议捐修了《松江府志》和求忠书院,开创了家族爱书藏书的风气,也为日后刻书、写书奠定了基石。

▲钱基敏

钱基敏正是六房十三堂中清寿堂的后人。钱基敏介绍,清寿堂由钱铭钟创建。钱铭钟生四子:钱润庠、钱润品、钱润德、钱润身。随着“润”字辈的开枝散叶,清寿堂也在清末同治光绪年间更加兴旺了。

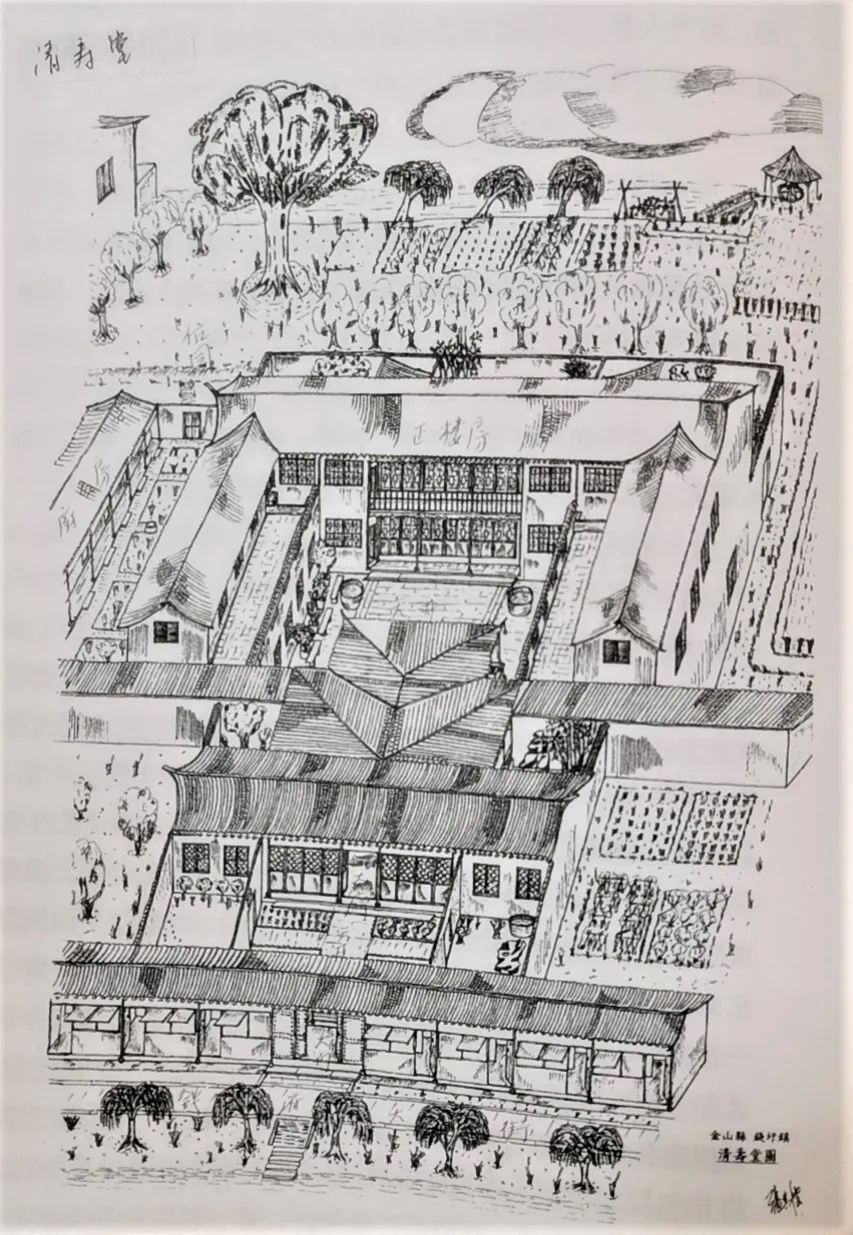

▲清寿堂

10多年前,清寿堂后人张淇沄凭着自己的记忆,画下清寿堂的样子。根据这份绘本,清寿堂看上去是一座颇具气派的三进江南民宅。大门对着钱府大街,走进大门,穿过第一个天井就是大厅,穿过大厅就能走进一个别致精巧的戏台……

2015年,钱基敏回到钱圩(原属张堰镇,现属金山卫镇),打算寻访祖辈生活的印迹。让她遗憾的是,随着钱圩的现代化建设,曾经的高门大院如今已不见踪迹。

让她欣慰的是,在张堰,还留存着和家族相关的遗址——钱家花园和钱氏祠堂。据考证,现在的张堰公园,就是曾经的钱家花园。在元代,这里曾是当地望族吴良用的私宅,清朝乾隆年间,金山钱氏家族接手“吴家花园”,并使之成为钱氏义庄的一部分,就成了“钱家花园”。

在张堰市河边,有一间门面房,上面挂着“张埝粮店”的招牌,钱氏祠堂就坐落在这里。这儿最早本是钱氏义庄的一部分,名为武肃王祠。太平天国战乱之后,钱廉重建了祠堂。新中国成立后,一直归区粮管所管理,尔后很长一段时间处于空置状态。

2015年6月,钱氏后人钱基敏来到钱氏祠堂,尘封已久的大门终于再次打开。整个祠堂为木结构、江南民居风格,建筑结构总体保留完好。据了解,张堰镇自2015年启动保护修缮历史风貌保护区古建筑工程以来,钱氏祠堂已完成修缮工作,这座百年祠堂得以重放光彩。

代代相传,传承“守山”精神

2019年2月11日,复旦大学中华文明国际研究中心有一个关于江南文化在县、镇、乡级地方转型的研究计划。为了搞清楚《守山阁丛书》的刊刻情况,复旦大学教授李天纲实地到张堰镇访问,随着深入了解,对金山人“守山”精神的敬佩之心油然而生。

“道光年间,钱氏对金山做了一项特殊贡献,值得今人铭记。”复旦大学教授李天纲介绍,在道光十七年春天,朝廷强令开采金山县的秦望山,石块用于修筑海塘。金山本来山就少,一旦开采,十里山水颓然,一方文脉残断,局势万分危殆。当时,钱熙祚挺身而出,义捐运费,说动了官府改在吴兴县的大山里采石,保住了这两座孤山,令金山地区至今仍然有山,事迹遂传诵为“钱氏守山”。

为此,钱氏建造的藏书阁和丛书均以“守山”之训作命名,这就是清末读书人都很熟悉的金山“守山阁”和《守山阁丛书》。

而钱氏印刻的《指海》又是一部容量巨大的名著。《指海》所辑内容有两类:一类是古今书籍仅存孤本,从来没有刊刻的;或原版已废,其内容大多是关于科学、政治、风俗、社会舆论等;另一类是原本已失传,后来翻刻的版本一传再传,承袭谬误,已丧失本来面貌的,或者原书已久失,依赖他书援引,只略存梗概的。在历史地位上,《指海》取材精湛,体例完备,足与《守山阁丛书》相媲美。

在封建社会里,善本、珍本名著大都被皇室、达官和少数文人居有,一般人难以借阅。因此钱氏数代人立志校勘刊刻历代名人著作,起到传播文化的作用。

▲珠丛别录总目

李天纲认为,“守山”守的不仅是金山地区的两座山,也守的是这里的文化大山。金山钱氏家族《守山阁丛书》、《艺海珠尘》、《小万卷楼丛书》、《指海》、《珠丛别录》这一系列丛书的刻成,标志着上海地区的刻书、藏书事业的强势崛起。“连续数代钱氏家族成员,不仅致力于藏书、刻书,还大力资助包括张文虎、李善兰等江南地区近代杰出的中国知识分子著译,大力推动了近代西学东渐的进程,为中国近代科技知识的传播贡献良多。”

《一个书香世家的千年回眸:金山钱氏家族史》不仅仅是一个书香世家的千年回眸,更是中国传统人文精神的真实演绎。金山区文化和旅游局副局长陆佰君透露,明年金山将把“守山阁文化”列为重要课题,深入挖掘和研究,重现百年前的金山文化之光。