虹桥枢纽——这个世界级的交通工程,到过的人无比感叹于它的便利,感叹于它的人性化。而“人性化”设计,也是中国城市规划设计研究院副院长、上海虹桥综合交通枢纽地区规划的主持编制人郑德高最满意和推崇的设计亮点。

虹桥交通枢纽总建筑面积达150万平方米,日均客流可达110万人次,集航空、高铁、城铁、高速公路、磁浮、地铁、公交等“轨、路、空”多种交通方式于一体。那么,这个世界规模最大的交通枢纽之一,怎样保证乘客便捷换乘、快速进出?在进博会期间,又怎样保证对虹桥枢纽还很陌生的国内外乘客能顺利出入?

这也是郑德高在规划前一直在考虑的重中之重。

“虹桥枢纽规划的成功,一个重要因素便是其中加入了以人为本的规划逻辑。”郑德高告诉记者,走最短的路,但同时又能享受必要的消费,这是每一个来到虹桥枢纽人的共同希望,于是虹桥枢纽的规划也便回归了老百姓的视角。

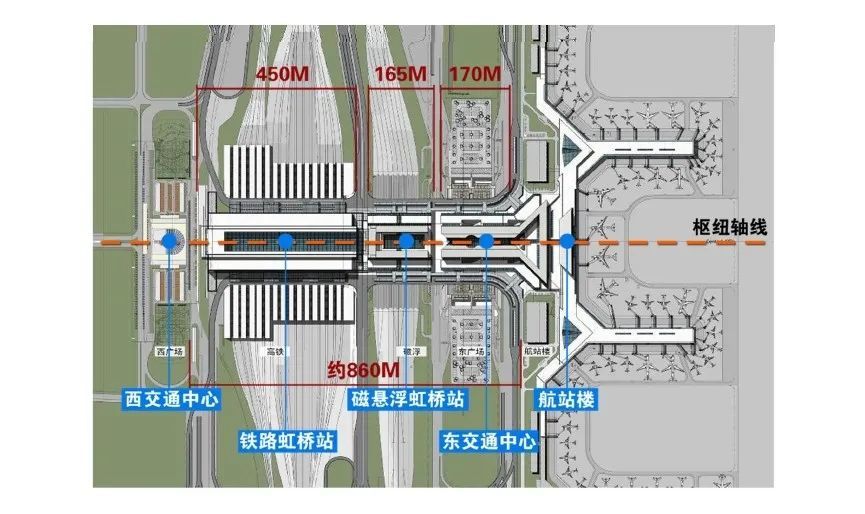

郑德高向记者介绍,虹桥综合交通枢纽水平向由东至西分别是:虹桥机场西航站楼、东交通广场、磁悬浮、高铁、西交通广场。其中,东交通广场集中了地铁、公交和社会车库,服务于机场与磁浮;西交通广场组织地铁、公交、长途和社会车库,服务于高铁。 “首先,虹桥枢纽虽然是全球汇集交通方式最多、最全的综合工程,但乘客可以在其中实现高效换乘。为此,虹桥枢纽共设计了54种换乘模式,在设计中采用了‘到发分层’(多层面、多通道、多出入口、多车道边)的理念来实现,设计了12米出发层、6米到达换乘廊道层、-9.5米地下换乘大通道。不同交通设施间的到发分层,不仅实现了上下叠合的功能安排,还避免大流量旅客换乘拥挤,营造舒适的换乘空间。”郑德高介绍:“虹桥交通枢纽内部设置了大量自动步道,以缩短旅客在枢纽内部换乘时间,不管乘客采用何种方式换乘,步行距离都保持在500米之内,而换乘时间则可控制在15分钟之内。”

很多到过虹桥枢纽的人都有一个共同感受,那就是在这里几乎不会迷路。因为在这里,对标识导向系统作了充分研究和论证,增加旅客人性化体验,在各个节点以地图、问询、显示屏等形式建立了一套完整的信息系统。同时,用绿、红、蓝三色区别航空、磁悬浮、高铁的区域,增强旅客印象。

“这就是为什么即使第一次来到虹桥枢纽,乘客也会很容易找到目的地,不会走冤枉路,更不会迷路。”郑德高笑着说,“虹桥机场新航站楼还设计了国内首个航班到达无行李旅客快速通道,无行李的旅客到达后,不必经过行李层即可从该通道快速到达车库、地铁、出租车站等设施区域,大大方便了无行李的商务航空旅客。”

“作为规划师,大家对城市规划的基本理论想必已是了然于心。但各种理论的根本是为人创造一个有活力的城市,要秉持人本主义,实事求是,以人民为中心,凡是脱开人的规划理论只能兴盛一时,无法长久。”郑德高的这句话,让记者印象颇深。

在长宁的城市更新中,郑德高一直关注着新近的网红打卡地——上生·新所。

“上生·新所依托原上海生物制药厂、孙科别墅等,实施旧城改造进行低成本运作。从它的目标也可以看到融合的理念,包括全球卓越城市更新精品示范区、国际精品城区文化艺术生活圈、番禺路—建筑可阅读、街道可漫步、公园可感受城市温度。产业定位包括文化、时尚设计;商业定位是高品质商业空间;创新定位为文化复苏,聚活未来。它原本的区位条件并不好,但通过打造有品质、有艺术的开放空间重获新生。”虽未参与上生·新所的规划,但郑德高对其依旧是了然于心,“上生·新所在城市更新中开创了另一种新模式,一是从‘拆改留’变为‘留改拆’,以留为主;二是在更新过程中为市民提供了集‘口袋’公园与步行街为一体的高品质的开放空间。”

“在上海城市总体规划中提出建设‘15分钟生活圈’,在15分钟步行范围内有绿道,有养老设施,有图书馆等,这就是以人为本,上生·新所便与此相契合。”郑德高说。

这些年来,郑德高主持编制长三角生态绿色一体化示范区国土空间规划、上海虹桥综合交通枢纽地区规划、上海城市发展目标定位与指标体系等一系列国家战略和上海市重点发展项目,荣获全国优秀工程勘察设计奖银奖、全国优秀城乡规划设计一等奖、上海市优秀城乡规划设计一等奖等。

而在这些规划中,最让郑德高难忘的还是临空经济园区的规划。

“一个好的规划主要是讲一个关于未来的故事,我们对于临空园区的未来定位就是一个充满‘lifestyle’(生活品位)的工作场所,有健身公园、滨河公园、有咖啡厅、有步行街……是一个年轻人喜爱的场所。在我们的规划中,充满了这样的元素,也希望有一天,由我们主讲的‘故事’可以被政府、市场、社会认可,从而变成现实。于是,带着这样的信念,我们把中国城市规划设计研究院搬到了临空园区,继续在这里把‘故事’讲完。”

作为中国城市规划设计研究院副院长,郑德高长年奔走于京沪两地。虽然家并未安在长宁,但郑德高对长宁依旧充满了感情。

“长宁是个特别宜居宜业的国际化城区,这也是近年来长宁区努力建设精品城区的成果。长宁这几年在吸引新经济、建设营商环境方面表现突出,同时又强调城市品质建设。”谈到长宁,郑德高流露出温暖的情怀:“以前,长宁在大家心中是三个版块:中山公园板块、虹桥板块,临空板块。这几年,又涌现上生·新所,愚园路特色街、苏州河滨河绿道等网红地标,让长宁‘既宜居宜业颜值也高’。”

采访结束时,记者向郑德高提出了最期待的问题:您眼中,未来城市应该是怎样的?

“在新技术、大数据、互联网快速发展下,未来城市会有很大的变化,城市会变得更加智能、智慧。但并不是所有都在变,变的是技术发展,我们交通出行、智慧生活等方面,不变的是人类对街道生活、交流向往,对在绿道上健身的向往,对文化生活的追求,对高品质开放空间的向往。总体来说未来城市是‘智慧创新’城市,也是‘生态人文’城市。”

记者:赵 立

编辑:高 琴

转载请注明来自上海长宁官方微信