《行疆探微——边疆考古与美术考古文集》

冯恩学 著

上海古籍出版社

2020年9月

巡行疆土,览旧迹之具存,惧前功之莫续,慨然增感。——引自《全元文·定海石塘记》

探微集逸,思心洞神;论道属书,篇章光觌。——引自《晋书·陆云传》

中国的烧酒起源于何时?

是本土发明还是源自国外?

宋徽宗龙德宫仅煕春阁岿然独存,

是何等的嶻嶪壮丽?

辽帝默许的“皇陵”规制如何?

背后又蕴含着怎样错综复杂的关系?

金完颜希尹墓地所出“铁券”是否为真正的免死铁券?

01

内容简介

本书是冯恩学教授的考古学研究论文选集,以东北边疆及其邻近地域为重点,围绕具有美术价值的古迹、古物展开,时间跨度自石器时代至历史时期。涉及出土器物的类型学研究、文化的分区与交流传播、原始宗教(萨满教)遗存考辨、辽墓壁画内容解读等。其中一些精彩论断,至今仍具启发意义。

02

作者简介

冯恩学,1963年生于黑龙江省富裕县。1983年考入吉林大学历史系考古专业。1987年师从林沄先生攻读考古硕士,主要研究东北考古和俄罗斯考古,毕业留校任教。1995年师从林沄先生攻读东北考古博士。现为吉林大学考古学院匡亚明特聘教授,中国考古学会宋辽金元明清考古专业委员会副主任委员。研究方向为田野考古、宋元考古、东北考古与西伯利亚考古。长期从事野外考古调查、发掘、整理工作,曾经在2004年至俄罗斯阿穆尔州进行考古发掘。出版专著《俄国东西伯利亚与远东考古》。主编《田野考古学》(国家级规划教材)、《巴东雷家坪》《奉节宝塔坪》《磁县双庙墓群考古发掘报告》《2000年黄骅市海丰镇遗址发掘报告》《华瓷吉彩:黄骅市海丰镇遗址出土文物》。发表学术论文60余篇。

03

目 录

边疆考古篇

人类向北美洲迁徙的考古观察 / 3

我国东北与贝加尔湖周围地区新石器时代文化交流的三个问题 / 10

俄罗斯远东博伊斯曼文化与倭肯哈达、亚布力遗址的联系 / 20

青铜时代到早期铁器时代长城地带对外贝加尔地区的文化影响 / 26

夫余北疆的“弱水”考 / 41

抚松大方顶子积石堆遗迹的初步研究 / 46

黑龙江中游地区靺鞨文化的区域性与族属探讨 / 56

黑水靺鞨思慕部探索 / 64

黑龙江中游沿岸地区的靺鞨房屋 / 71

奈费尔德类型的文化来源 / 88

靺鞨的火焚葬之谜 / 96

蒙古国出土金微州都督仆固墓志考研 / 103

吐尔基山辽墓墓主身份解读 / 113

北京赵德钧墓 ——辽帝默许的“皇陵” / 119

辽墓反映的契丹人汉化与汉人契丹化 / 127

辽代的女真文化 / 136

对完颜希尹墓地出土“铁券”性质的新认识 / 158

北宋熙春阁与元上都大安阁形制考 / 164

中国烧酒起源新探 / 176

美术考古篇

东北平底筒形罐区系研究 / 189

史前特殊的渔猎工具

—假鱼和弯体穿孔镖 / 214

中国境内的北方系东区青铜釜研究 / 217

谈三星堆出土神树的性质 / 232

胡风扁壶的时代风格 / 236

特罗伊茨基靺鞨墓地的陶器来源 / 244

黑水靺鞨的装饰品及渊源 / 251

俄罗斯远东南部古代艺术品与中国的联系 / 260

辽代鸡冠壶类型学探索 / 279

蹀躞带——契丹文化中的突厥因素 / 290

辽代契丹马具探索 / 296

论《百马图》的创作时代 / 324

辽墓壁画所见马的类型 / 332

辽墓壁画中的车 / 337

吐尔基山辽墓萨满金帽的文化溯源 / 343

内蒙古库伦6、7号辽墓壁画的人物身份 / 351

河北省宣化辽墓壁画特点 / 356

对滴水壶辽墓壁画之商榷 / 362

贝加尔湖岩画与辽代羽厥里部 / 365

辽墓启门图之探讨 / 373

耶律羽之墓彩绘乐舞人物艺术形象的探讨 / 381

俄罗斯滨海边区赛加古城出土金代权衡器考 / 390

考古所见萨满之腰铃与牌饰 / 395

“春水玉”的考古学观察 / 409

北京斋堂壁画墓的时代 / 421

奉节宝塔坪出土的铭文金牌饰 / 424

后记 / 429

04

后 记

我的论文结集出版在即,编辑约我写个后记。面对着文集,勾起我很多回忆。

我是1983年考入吉林大学历史系考古专业的。大学时我对新石器时代考古感兴趣,因为新石器时代考古学术讨论的热点多,我阅读的论著也多集中于此。我高中时学过俄语,考古专业的主任张忠培先生与林沄先生商议,留我研究东北考古及与东北相关的苏联考古,由魏存成先生找我面谈。我当时很懵,考古是冷门,苏联考古更是冷中之冷,要做出成绩是很艰难的。出于考古专业发展的责任担当考虑我就勉强答应了,于是大四毕业论文由林先生指导写了《东北平底筒形罐区系研究》。林先生让我看西伯利亚的新石器时代陶器和朝鲜半岛的新石器时代陶器,我才发现,东北地区的南邻和北邻都是圜底陶器,中原是三足器,唯独古东北地区是平底器,于是提出古东北地区是一个平底筒形罐文化区的观点。探讨中国文化区的格局是当时的学术热点,我能识出一个客观存在的大的文化区,是把东北新石器时代文化跳出中国框架,放在东北亚大的视野下进行观察的结果,使我认识到苏联考古资料对深刻认识我国文化的重要性。在领悟张先生、林先生学科战略布局的用意后,我开始自觉走向学习苏联考古的艰辛道路。

林先生考古研究的主要领域是商周考古,所以指定我的硕士毕业论文题目是商周考古的《北方系青铜釜的研究》。我收集分析了很多苏联的青铜釜资料,研究思路与本科论文一致,只是时代和对象换了。

我1990年7月硕士毕业留校执教,当时考古专业独立壮大为考古学系。第一年带88级本科生实习于赤峰五三乡西道村点将台遗址,夏家店下层文化深达7 ~ 12米的堆积、2米高墙的房子令我终身难忘。深感田野考古教学处于师傅带徒弟式模式,没有固定统一的适合大学正规教学的教材可供遵循,指导教师的解释随意性很强,于是萌生编一个教材供教师和学生使用的想法,这个想法得到林沄先生的支持。一个学期时间编写出6万字的《探方法发掘》铅字打印教材。次年7月带89级学生发掘赤峰林西县白音长汗新石器时代遗址,就使用了这个教材。在自编自印的教材《探方法发掘》基础上,扩编成《田野考古学》,1993年正式出版,结束我国高校田野考古教学长期没有正规教材参考的历史。

后来,我和徐光辉老师报考林先生东北考古的在职博士,这也是吉大首批考古博士生。然而徐老师很快东赴日本,林先生让我接他的“宋元考古课”救急,我答应后匆忙开始备课。为了与教学结合,博士论文改为研究辽墓,科研方向转为宋元考古,开启新的研究领域。

此后我又集中大量精力编写与东北关系密切的《俄国东西伯利亚与远东考古》一书。出于对史前考古的依恋,这部书对前段考古成果做了大量介绍,在此前后还撰写了一些关于前段的考古论文,还曾幻想再写一部关于南西伯利亚青铜时代到早期铁器时代考古的书。1999年吉大出台晋升职称的新政策,使我变得清醒一些,自知俄文功底弱,精力有限,加之三峡工程发掘任务繁重,我开始把研究方向调整为以靺鞨考古和辽金考古为主。高句丽与渤海考古始终是吉大考古专业特色,学科领头人魏存成先生希望我能在靺鞨考古上有所为,故倾注心血不能懈怠。

选进本集论文的内容较为庞杂,与多次调整研究方向有关。其中有几篇论文是和研究生共同完成的。

冯恩学

于吉林大学考古学院

(选自《行疆探微》一书后记,略有删节)

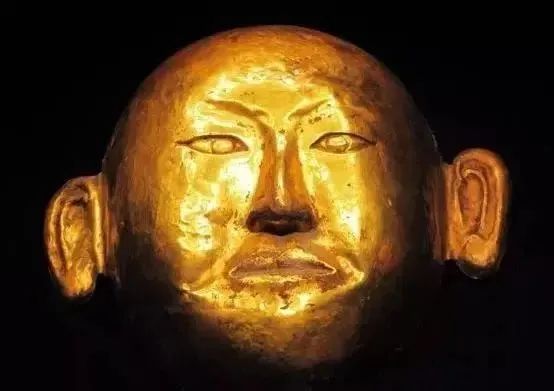

图丨辽陈国公主墓出土金面具

图丨辽叶茂台M7出土棺床小帐及木桌漆椅

图丨宣化辽墓M6前室东壁备茶图

图丨宝山2号辽墓寄锦图

来源:上海古籍出版社