2019年5月,10分48秒的专题片《寻踪武夷路》在上海市长宁区政府的官方公众号“上海长宁”上发布,作为拍摄武夷路的第一部专题片,片尾的视频中透露了元朝大诗画家倪瓒的后人住在武夷路的讯息。

倪瓒(1301年-1374年),初名倪珽,字泰宇,别字元镇,号云林子、荆蛮民、幻霞子;江苏无锡人,元末明初画家,诗人。擅画山水和墨竹,师法董源,受赵孟頫影响。早年画风清润,晚年变法,平淡天真。疏林坡岸,幽秀旷逸,笔简意远,惜墨如金。以侧锋干笔作皴,名为“折带皴”。墨竹偃仰有姿,寥寥数笔,逸气横生。书法从隶书入,有晋人风度,亦擅诗文。洪武七年卒,时年七十四岁。

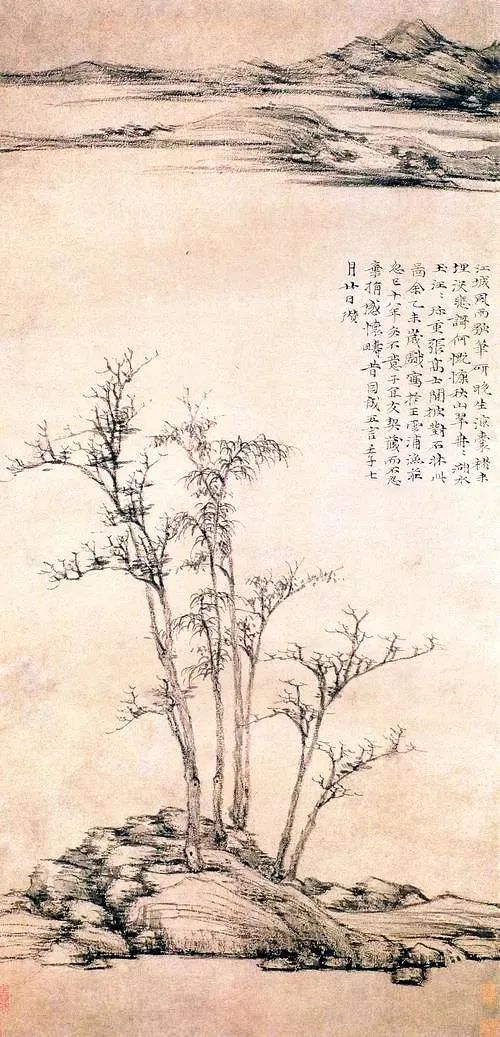

《渔庄秋霁图》作者:元 倪瓒

倪瓒与黄公望、王蒙、吴镇合称“元四家”。倪瓒家中富有,博学好古,四方名士常至其门。元顺帝至正初年,散尽家财,浪迹太湖。存世作品有《渔庄秋霁图》《六君子图》《容膝斋图》《清閟阁集》等。英国大不列颠百科全书将他列为世界文化名人。

倪瓒的后人:著名的幼教专家倪冰如(后排右二)四代同堂的晚年生活;本文作者之一倪超英(后排右一)、倪鹂鸣(后排左一)

2013年(癸巳年)秋续修的“梁谿倪氏宗谱”(卷八之续二)中记载,母亲倪冰如在东稼公支友和派世系力“养素公派公迪支”中,为倪瓒的第21世孙。母亲自1954年8月参加工作至今已在武夷路上居住了整整65周年。母亲和父亲顾宪龄先后于1954年分配、转业至长宁区政府文教科,被安排在武夷路200号的机关宿舍居住。

1957年,父母亲结婚时,区政府机关分配了武夷路253弄6号三楼一居室作为结婚用房,母亲深情地回忆道:“婚房是机关分配的,一幢洋房里的一小间,面积只有8.8平方米。三面墙上有八扇窗,照得满屋都是阳光,亮堂堂的,非常温馨。”在这间小屋里,我们姐弟三人先后出生,在这里度过了难忘的童年时光。

1972年,区政府机关为了解决我家的居住困难,调配了武夷路103号一楼的一间大房子供我家居住。这幢掩映在庭院深处、外墙立面为鹅卵石的三层英式建筑的独幢别墅,至今度过了96年的沧桑岁月。这里背靠利西路,南临武夷路,毗邻比利时领事馆。大花园深处的建筑里住着十几户人家,其中二楼一户人家蓝先生家,解放前用六根金条订下了二楼一套房子,其余人家有的用同样的手段租用,解放后由有关部门按照家庭人口等实际情况分配。几十年来,这幢洋房里居住过大学教授、记者、医生、幼教专家、普通工人等。

我们在这里逐渐成长,生活、学习,从小学、中学念到大学,参加工作,走向社会,直至结婚先后搬离。而父母亲就在这幢花园洋房的一楼朝南间里住了40多年。期间,他们多次有机会可以住更宽敞的房子,但是他们却早已习惯了这里的一切,或者是根本离不开这幢在花木树影里的洋房。

散文作家倪锡英的武夷路情缘

倪锡英(1911年-1942年),系民国著名散文作家、儿童文学家,是我母亲倪冰如的父亲,我们的外祖父。祖父年幼时相貌出众,非常聪颖。他4岁读小学,年年得第一,13岁便以优异成绩进入江苏省立无锡第三师范学校(现无锡高等师范学校)。他因家境清贫而勤勉苦读,不敢懈怠。当年,《青年界》杂志第八卷第1期上刊登了他写的“爱读才子书”的应征稿,写他在课余时间读了三遍《水浒传》,又在半个暑假期间读了并写下20册绣像大字本《红楼梦》的心得。这对他以后从事抗战活动和写作,都有很大的影响。1927年,祖父18岁时作为无锡师范第13届毕业生,因成绩优异留在母校任教。不久,由宋美龄女士介绍至遗族学校当教师。遗族学校专门招收在北伐战争中和自辛亥革命以来追随孙中山先生革命牺牲的先烈后代,以慰英灵。他曾于1938年在《抗战》杂志上发表《抗战阵亡将士遗族的教养》一文,获得邹韬奋先生的好评。

1930年,祖父放弃了环境优美、条件优越的遗族学校执教工作,先在北新书局《小学生》杂志当编辑,后来到条件相当艰苦的江苏省徐州民众教育馆工作。当时的馆长是赵光涛,职员有徐毓星、郭影秋、薛暮桥等30多人。1932年,为纪念“九一八”事变一周年,祖父和当时受聘于徐州民众教育馆的同事、画家李可染先生在位于徐州快哉亭的铜山县图书馆举办“九一八”国难展览。展览共分两大部分:第一部分是甲午战争以来的日本侵略中国的史实;第二部分是“九一八”事变记,用大量的图片、照片、剪贴、文字、立体模型,具体生动地反映出两大事件的来龙去脉及当时的真人真事。这是徐州首次举办如此大型的、形象生动的政治性展览,对徐州民众的抗日活动起到了有力的推动作用。

在祖父短暂的31岁的生命中,为中国地理散文创作留下了接地气的一笔,他出版了《北平》《南京》《杭州》《济南》《青岛》《上海》《广州》《洛阳》《西京》等九本“都市地理小丛书”系列,出版了《泰山游记》《洛阳游记》等两本游记作品。2011—2012年由南京出版社陆续再版九本“民国史料工程 都市地理小丛书”,持续受到关注。丛书再版以来,很多读者去购买,更有很多上海读者购买,从这位民国散文家笔下看昨天的上海。一位关注城市更新并亲自参与城市更新宣传的年轻的编导,就是其中一位购书者,并着手寻找作者的后人的下落,意外地发现,倪锡英后人在武夷路上已经居住了整整65年的时间,并且还将在武夷路上居住下去。其中,倪锡英的《上海》一书由“中国第一大都市”、“上海形势概述”、“上海交通概览”、“建设中的新上海”、“上海市四大要区”、“特区一瞥”、“上海园林志”、“上海名迹”、“上海社会观察”、“上海生活”等章节构成。在“上海园林志”中,作者写到的兆丰公园即后来的中山公园:“兆丰公园,一名梵王渡公园,又名极司非尔公园,在沪西愚园路底,全园占地一七五〇公亩,是全市最大的公园。分南北两部,架旱桥连通,南部广野平衍,北部深林幽壑,各饶佳胜。西部附设动物园,可免费参观。南部有巨钟一座,是由山东路外国坟山瞭望台移来,是上海最古的报火警钟。”武夷路与中山公园咫尺之遥,虽然书中没有涉及,但我们想祖父或许曾经在这条百年老路上散步、沉思、酝酿。在武夷路上那幢建于1923年的花园洋房里,作者的照片挂了几十年。也许这就是作者的武夷路情缘,他的后人也早就把作者“领”进了洋房里,延续一辈辈的武夷路情缘。

此外,祖父还编辑了一套《民国小学终极常识丛书》,由大众书局出版发行。这些科普读物以浅显明了的语言,向儿童们介绍了当时最先进的科技知识,打开了孩子们通往科学的道路。1933年,祖父创作了《儿童文学创作丛书》之一小说《小金龙子》,由北新书局出版发行。这是我们至今见到的祖父唯一一本小说,弥足珍贵。而母亲一生从事的幼儿教育事业,不能不说是祖父的基因在她的身上生根发芽和开花结果了。

幼教专家倪冰如的武夷路情分

母亲倪冰如是著名的幼儿教育专家,原长宁区教科室幼教科研员。她1954年毕业于上海市幼儿师范学校,1956年加入中国共产党,一直奋战在长宁区幼教界。她当过区政府文教科(现区教育局)幼教视导员、幼教老师、幼儿园园长,开展幼儿教育实践与研究65年。上世纪80年代,母亲当幼教科研员期间曾带领一支幼儿教育科研队伍,开始长达十年的幼儿园综合性主题课程研究。在市区领导的大力支持下,课题研究获得成功,研究论文分别获得上海市普教科研成果一、二、三等奖,其中一篇论文获得全国中小幼课程改革金钥匙奖,课程设计方案获得上海市陈鹤琴教育思想专业委员会特等奖。退休后,她继续发挥余热,为幼教搞课题研究,后又成为一名长宁区幼教总支关心下一代工作志愿者,关心培育青年幼教工作者成长。

上世纪50年代,母亲筹办了武夷路上的第一所独立幼儿园——武夷路幼儿园。2010年起,已经退休多年的母亲应邀成为武夷路幼儿园的特约顾问,在武夷路幼儿园,总会看到这位满头银发的老太太,如约而至,风雨无阻。在这里她和青年教师们共同破解难题,与孩子们同乐欢歌。从二级幼儿园到一级幼儿园,漫长的升级路上,这位鹤发童心的老人,始终不离不弃。从教学思路到教学战略,从课题研究到论文指导,她以自身60多年的幼儿教育理论研究和实践,进行悉心指导,使武夷路幼儿园从一所普通幼儿园,不断走上新的台阶。

在近十年的时间里,母亲在“教学研讨日”听公开课,累计达到了近400节,每次公开课后她都给予中肯的点评,帮助教师理清教学思路,积累教学经验,对每次活动都作详细的记录,并对其进行分析与点评。她经常教育青年老师,幼儿园每一个活动的质量将对孩子的一生有着极大的影响。幼儿园的一日活动要考虑到孩子的健康成长和他们美好的未来,幼儿教育是用心在浇灌,用生命在歌唱,一位称职和优秀的幼教老师是能够最大程度地激发幼儿兴趣、读懂幼儿言行、看得见幼儿的心理活动,从而成为孩子人生路上的启蒙者和领航人。她的一言一行和丰富的经验传授,全面提升了教师团队素质。

武夷路幼儿园于2010年9月成立了“美术专项组”,让部分骨干教师先行先试,母亲以“解剖一只麻雀”的策略,积累有益的实践案例,推出了操作性强、能激发老师潜能的“班班参与、人人实践”的战略。引导大家亲口尝一尝“梨子的味道”,带领大家以“摸着石子过河的探索精神及解剖麻雀”的方式实践和研究,从解剖小事、小现象、小问题中尝到研究的喜悦。经过三年的努力,2013年武夷路幼儿园以“运用美术元素培养幼儿创造性思维的实践研究”的课题成功升级为区级重点课题,在“聆听童声,以美育人”理念的指引下,在园长和全园教师齐心协力的努力下,实现了质的飞跃,说明二级园也能搞科研,出成果。在一级园等级评估、青年老师写论文、做案例等方面,她手把手地教,亲力亲为。在她的帮助下,2016年5月武夷路幼儿园接受市评估院的评审,成功晋升为上海市一级幼儿园。她利用自己休息时间为该园梳理了《点燃童真》《唤醒童心》《品味童趣》三册园本教材,为幼儿园等级评估积累了高质量的保教资料……

在武夷路的居所,母亲先后发表论文、专著、教材、幼儿文学等达150多万字,为幼教事业的发展做出了杰出的贡献。今年已经83岁高龄的母亲,初心依旧,用她的专业功底和满腔热忱,为幼儿园、为幼教事业,继续奔走探索。

新闻报人顾宪龄的武夷路情结

顾宪龄(左二)

父亲和母亲两人相濡以沫整整60年一个甲子,一直居住在武夷路。父亲顾宪龄在《“四老”映晚霞》一文中写道:“上海市武夷路老洋房林立,交通便利,闹中取静,我们在这条路上拥有一处面积20余平方米的住所,虽不宽敞,却是绿树环绕,冬暖夏凉。我们在这条路上住了几十年,很是心安理得。”“我有一间5平方米的书房,虽不大,却是‘谈笑有鸿儒,往来无白丁’。一些老友常来品茗话旧,天南地北,胡侃一通,也是晚年一乐也。”父亲在这间命名为“笔耕苑”的书房里笔耕不缀,写下了无数新闻、文学作品,编辑出版了《夏日的原野》《岁月如歌》等记者文学集。2017年,父亲因患病多次住院治疗,最后在与疾病抗争的病榻上,他一直要求回到武夷路的老宅,终于在11月初从医院回到了居住多年的老宅,四周后于12月7日安然离世。

为纪念父亲,我们帮助他出版了纪念文集《心的呼唤》,了却了父亲的遗愿。上海市新闻工作者协会副主席兼上海市新闻学会会长,中国晚报工作者协会学术委员会主任丁法章,在为父亲的遗作《心的呼唤》所作序“伟大出于平凡”时写道:“顾宪龄同志立足本职,淡泊名利,甘于寂寞,默默无闻,不因事小而不为,对日常每一件平凡事,他总是认真负责,尽心尽责,做到极致。在《劳动报》工作期间,他‘以年轻人的激情,中年人的执着,丰富的经验去透视生活,从事新闻采访和写作。’”“为了自己所钟情的新闻事业,顾宪龄同志在年逾花甲之龄,根据长宁区委领导的要求,硬是手把手指导几位有志青年白手起家,将《长宁时报》办的风生水起,而且越办越好,声誉日隆。更加值得一提的是,为了提高上海17家区县报的办报水平,他不顾自己年迈体弱,亲力亲为,恳请上海几家大报退休总编和知名作家组成了高级专家顾问团,由他带领,一家一家报纸去登门辅导,传经送宝。”

父亲作为一个专业的新闻人、饱读诗书者喜欢的是武夷路花园洋房幽静的环境,也许这里才是父亲创作的沃土。花园的四季、窗外的景象、洋房人家的生活百态,始终是他创作的源泉,始终给他太多的灵感,一如他在《岁月如歌》中写的那样:“岁月是一首激情的歌。且看人世长路漫漫,面对生活激情似火。扎根大地,勤奋耕耘;满怀信心,勇于开拓,岁月就会捧出一串实实在在的收获……岁月是一首希望的歌。希望是航海者眼前闪烁的灯塔,夜行人心中不灭的篝火。顺风时稳成持重,逆境时笑对坎坷。不怕风霜雨露,越过高山大河,一路欢笑一路歌。”他的欢笑,他的歌,就在那斗室里,一张70公分见方的琉璃桌子上,伏案写作、日日夜夜。花园里的风声和蝉鸣,窗外的云去云来,都给他带来灵感,都是他的视野和文章,留在那间洋房的小屋里,留在了他热情讴歌的岁月中。

晚年,他在武夷路的居所,为创办《长宁时报》奉献了自己的聪明才智。在长宁区区委、区政府的领导下,在当时的长宁区委宣传部长王雅萍等的共同努力下,以专业的排版设计和稿件布局,全面反映上海市长宁区面貌的《长宁时报》于1994年元旦正式诞生了。

《长宁时报》立足高起点,面向社会,面向区域,面向基层,把读者对象定位为全区60多万人,办成一份像模像样的长宁区委机关报,既有新闻,又有副刊;既有政策性,又有可读性;既要内容丰富多姿,又要追求版式的赏心悦目。并确定了“区委领导、独立操作、自筹自支、稳步发展”的办报方针,以“面向基层、服务区域”为宗旨,先后提出了“小报纸、大社会;小文章,大道理;小编辑、大思路”的办报原则并成功付诸实践。1994年3月1日,印有沪报字第154号的《长宁时报》创刊号比原定计划提前了1个月时间推向读者,起步的发行量为7000份。时任中共长宁区委书记茅明贵在题为“面向基层、服务区域”的祝贺文章中写道:“《长宁时报》今天还是一株稚嫩的幼苗,但只要我们及时施肥和辛苦浇灌,它一定能茁壮成长,成为枝繁叶茂的大树。”当年7月1日,《长宁时报》按照预定的目标,由半月报改为周报至今。父亲从新闻到副刊,从评论到报告文学,各种文体都很擅长,他一方面亲自采访写稿,一方面编辑评报,全过程亲力亲为。报纸初创时期的排版先是委托《劳动报》社印刷厂,之后委托位于武夷路的北大方正电脑排版。

父亲在《长宁时报》一干就是八载。在《长宁时报》第二次退休以后,在各级领导的支持下,创办了区县报工作委员会,亲任秘书长和高级顾问。他不顾年事已高且患有多种慢性病,为上海区县报的发展出谋划策,为采编人员的好稿评选等积极奔走,使他们成为合格的采编人员,使区县报的综合办报水平不断跃上新的台阶。

青年画家夏培德

为倪瓒后人倪冰如居住的地方作画

倪瓒的后人,在武夷路,一代又一代人情怀依旧,传承着祖先的遗风,他们大都从事教育、新闻、宣传工作,用他们的热情和才华,讴歌武夷路、讴歌生活。如今,母亲倪冰如依然住在武夷路,享受着四代同堂的天伦之乐,曾孙女倪翌书聪明可爱。她时常关心着隔壁武夷路幼儿园的幼儿健康成长,指导幼教发展。本文作者之一的倪超英在武夷路的家中挥毫书写武夷路的春华秋实,一路梧桐美景。就读于艺术学院影视编导专业的倪红缨孩子倪云恺在武夷路老房获取创作灵感,编导拍摄了以上海老洋房为场景的影视作品……

武夷路的花园,一如祖先倪瓒的诗那样优美:“池水云笼芳草气,井床露净碧桐花。练衣挂石生幽梦,睡起行吟到日斜。”作者没有看到武夷路,也不知道花园洋房为哪般,但是诗歌里“碧桐花”和“行吟到日斜”,不正是花木扶疏、花影迷离的院中意境么?

来源:长宁华阳

作者:倪超英、倪鹂鸣、倪红缨

编辑:李婷婷、李 博