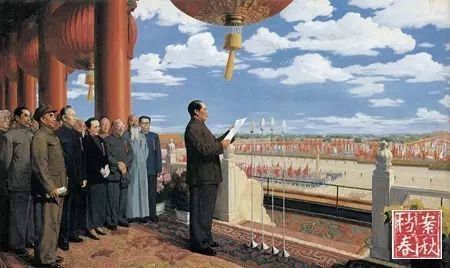

油画《开国大典》,董希文作

1949年10月1日,中华人民共和国成立。在开国大典上,人民空军的17架战鹰飞过天安门上空,接受国家领导人和广大人民的检阅。事后,外电惊呼:中国共产党人一夜之间有了自己的空军!

多年后,有人这样评价开国大典受阅飞行:

“17架拼凑起来的各种型号的飞机,对共和国诞生那天来说,确实是一种骄傲,虽然今天我们看来,难免产生些许羞涩、寒酸——但对于白手起家的中国共产党人来说,它却具有了开天的意义。”

参加庆典的人们

开国大典上的飞行员们

在开国大典受阅飞行中,飞在最前面的9架P-51战斗机为第1、第2、第3分队,每个分队3架飞机,组成3个“品”字队形。

紧接着是第4分队:2架“蚊”式轰炸机组,组成“一”字排开的队形。

第5分队由3架C-46运输机,组成一个“品”字队形。

第6分队由1架L-5通信联络机和2架PT-19教练机,组成一个“品”字队形。

开国大典上的17架飞机就是人民空军最初的家底

驾驶这些飞机的飞行员们也是来自四面八方:

方槐、安志敏是长征结束后选派到新疆学习的老红军干部;

林虎、孟琎、姚峻、王恩泽、王洪智,则是八路军、新四军选派到东北老航校学习培养出来的第一批飞行员;

空中受阅总领队邢海帆,以及赵大海、谢派芬、毛履武、王玉珂则是中国共产党在国民党空军飞行员中发展的地下党员,党组织一声号令,这些共产党员就按地下党组织的要求适时驾机或者从地面历险归来;

刘善本、杨培光、谭汉洲、阎磊、任永荣、徐骏英、杨宝庆、杜道时、邹耀坤等,是国民党空军飞行员中有识之士,于新中国成立前夕先后驾机起义。他们的行动有力地配合了人民解放军在各个战场取得胜利。

参加飞行受阅的部分飞行员合影

这些参加开国大典的飞行员们,在以后各自的工作中为新中国作出了不可磨灭的贡献。其中,王玉珂驾驶从国民党空军起义过来的飞机参加10月1日开国大典后,10月3日奉命到上海试飞“蚊”式轰炸机时壮烈牺牲,年仅25岁。赵大海团长、孟琎副团长则牺牲于抗美援朝战场……

飞机为何带弹飞行?

按理说,像受阅这样的非战斗行动,为安全起见,飞机机枪与子弹是分离的。

“但是开国大典那么大的群众集会,不能不考虑防空的问题,因为那个时候我们还没有掌握制空权。”曾经参加开国大典受阅和防空指挥的李裕如是回忆。

1949年3月30日,中央军委航空局在北平成立。航空局是中央军委管理航空工作的部门,在人民空军还未正式成立的情况下,成为代行空军职能的过渡机构。

8月下旬,中共中央决定在举行中华人民共和国开国大典时,组织阅兵和群众集会。为此,聂荣臻代总参谋长询问航空局能否组织机群编队通过天安门上空,接受党和国家领导人的检阅。常乾坤局长作了肯定的回答。

方槐和航空局几个处长,用两个晚上和一个白天的时间,拟制了一个受阅飞行的初步方案。第三天上午,常乾坤局长带着方槐准时走进聂荣臻办公室,在座的还有一位曾经参加过两次世界大战的苏联空军中将。

常乾坤(右)与同为东北老航校创始人之一的蔡云翔

方案汇报完毕后,方槐处长凑到聂荣臻跟前:“聂代总长,我有两个问题请示:第一个是飞机通过天安门的高度怎么确定?高了看不清楚,低了又怕对安全有影响。第二个问题是受阅飞机还担负战斗值班任务,是否带弹?”

聂荣臻指着苏联空军中将说:“第一个问题你请示他!”苏联空军中将介绍说:“要根据各型飞机的下滑率来确定飞行高度。也就是说,万一飞机发动机停止工作,飞机能够滑翔到不伤害人的地方降落就行了。”

至于飞机是否带弹,后来决定受阅飞机中可有4架带实弹。所谓带弹飞行,是指受阅飞行时有的飞机机枪子弹(或炮弹)在空中能够上膛,一旦有敌情即可投入战斗。

据李裕回忆:“1949年5月4日,国民党空军从青岛派飞机空袭北平南苑机场后,虽然我们已经解放了青岛,但国民党空军在台湾、舟山群岛等地还有可能卷土重来。这样,开国大典安排在下午,鉴于当时飞机的性能和飞行保障条件,国民党空军即使胆敢来犯,也存在诸多困难。后来一些资料证实,国民党还真做了空袭北平的准备,由于各种综合原因,最终还是没有敢来。”

方槐

为了防止空中受阅飞行时敌机来偷袭,开国大典那天,2架P-51战斗机飞行员阎磊、赵大海,2架“蚊”式轰炸机飞行员邓仲卿、王玉珂奉命带弹参加受阅飞行,这在当时的空中受阅史上是没有先例的。

总理说,飞机太少那就飞两次

9月1日晚上,军委航空局召集华北航空处和飞行中队的负责同志开会,专题讨论空中受阅飞行的具体实施工作。会议确定受阅计划由方槐负责牵头,受阅训练由飞行中队长徐兆文负责实施,受阅保障由华北航空处负责。

在解放军档案馆,笔者查阅到《庆祝中华人民共和国中央人民政府成立典礼程序》,其中程序(四)明确:“午后4时,在步兵分列前进时,飞机出现于阅兵台前上空,由东向西飞行,配合地面分列式。”

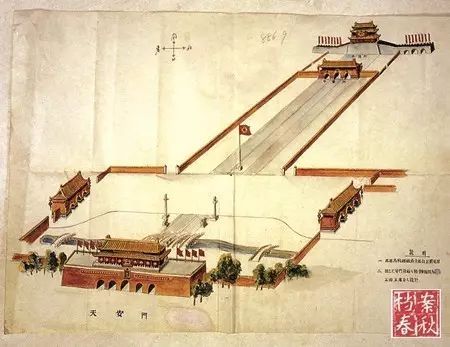

1949年10月1日,开国大典现场示意图

从9月2日开始,参加开国大典空中受阅的飞行人员,在南苑机场投入了紧张的飞行训练。他们以东西跑道假想为天安门,作检阅航线的飞行训练,因为徐兆文在训练中受伤,受阅飞行总领队由邢海帆担任。尽管伤势未愈,徐兆文几天后便归队,担起机场塔台指挥等地面工作。

起初,只用了9架P-51战斗机,编成三个“品”字队形拉开距离跟进。据受阅飞行的参加者、空军原副司令员林虎中将回忆:聂荣臻代总长看到9架编队飞行后,认为准备参加受阅的飞机太少,于是又增加了2架“蚊”式轰炸机、3架C-46、3架通信教练机,共计17架飞机编成5个“品”字队形、1个“蚊”式双机梯队,前后跟进。

后来,周恩来副主席(编者注:周恩来当时任中共中央军委副主席)看了飞行演练后提出:领队的战斗机(9架)飞行速度快,在通过天安门后,可以转回去,接到教练机的后面,再通过一次天安门。这样,就有9加17共26架(次)飞机受阅飞行了。

邢海帆等预演飞机通过天安门上空时,正值第一届中国人民政治协商会议在北平召开,委员们听到飞机的轰鸣声,问这是怎么回事,哪里来的飞机?周恩来副主席告诉大家,这是我们自己的飞机,是来保卫政治协商会议的。委员们听说是自己的飞机,个个笑逐颜开。

1949年9月,中国人民政治协商会议第一次全体会议

全体代表一致举手通过了“中国人民政治协商会议共同纲领”

开国大典已进入倒计时,大家最担心的是飞机的安全,专门请苏联专家机务人员检查把关飞机的质量,并在武器系统上贴上封条。每个参加受阅的飞行员都立下誓言,并在誓词上签上自己的名字,那个场面是庄严的,也是激动人心的。多年以后接受笔者采访时,受阅飞行的参加者、空军原副司令员林虎中将仍然清楚地记得那段誓词:

“我参加检阅,一旦飞机出现故障,宁愿献出生命,也不让飞机落在城内、掉在广场和附近的建筑物上。”

“蒋介石不敢再来了!”

10月1日,凌晨5点,参加空中受阅的飞行员进入了南苑机场的各个工作岗位,担任战斗值班的飞行员已做好了随时升空的准备。军委航空局局长常乾坤等进入天安门城楼下的大会总指挥部,对受阅部队和各项保障工作做了受阅前的最后检查。

除天安门指挥部外,华北航空处在王府井南口对面设指挥所,既指挥受阅飞行又承担作战指挥。指挥所里一共有3位关键人物,一位是华北航空处航行科科长李裕,一位是苏联专家阿弗谢耶维奇,还有一位叫杨劲夫,担任俄文翻译工作。

战机在南苑机场整装待命

16时,受阅指挥部下达起飞命令,参加受阅的17架飞机按预定计划让速度小的教练机、运输机先起飞,P-51战斗机、“蚊”式飞机殿后,依次起飞,在通县上空编队集合,盘旋待命。

16点35分,无线电里传来“空中受阅开始”的命令。作为“头雁”的邢海帆,立即带领空中编队飞向天安门,17架飞机分成6个分队,由东向西依次通过天安门上空,接受党中央、毛泽东主席的检阅。整个广场形成了欢呼的人潮,沸腾的海洋。

“看!”周恩来总理用手指着空中3架运输机中的头一架对毛泽东主席说:“那一架大飞机是刘善本开的!”毛泽东主席点头向空中招手。

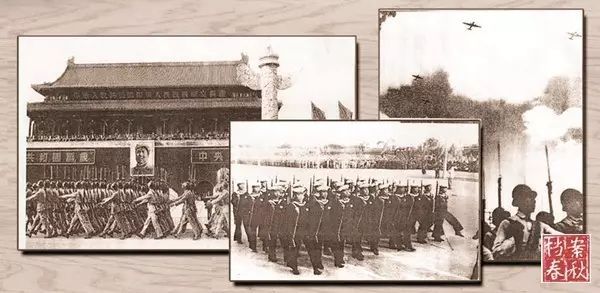

开国大典上的陆军、海军、空军方队

战机飞过天安门上空

“好!好!蒋介石该害怕了,不敢再来了!”受阅飞行完成后,苏联专家阿弗谢耶维奇在指挥所拉着李裕的手兴奋地谈论着。可李裕重任在肩,不能有半点懈怠,他正指挥两架P-51战斗机和两架“蚊”式轰炸机在空中巡逻,并按计划组织小型飞机再次升空,在天安门广场撒发宣传传单。

当晚,部分受阅飞行员应邀到北京饭店参加盛大的国宴。当刘少奇副主席、周恩来总理看到身着飞行服的邢海帆时,都称赞说:“你们飞得好!”

曾有一架飞机突然离队

在外人看来,整个受阅飞行是完美无瑕的。仅以人民空军当时的装备、人员条件来说,开国大典当天的飞行堪称超水平表现。

但事实上,飞行过程也非一帆风顺。通过天安门后,邢海帆按照原定方案率9架P-51飞机,右转弯,绕北京城墙飞行,衔接在第6分队教练机的后面,再次通过天安门。这时,第3分队的谭汉洲看到自己驾驶的P-51战斗机机头冒烟,并发出“呼呼呼”的闷响,飞行速度也随即降下来了,情况十分危急!驾驶技术精湛的谭汉洲临危不惧,他判断是飞机发动机的故障,必须立即采取紧急措施,不然后果不堪设想。

空军飞行队列

为此,谭汉洲通过电台报告飞机发动机出现故障,李裕当即同意谭汉洲脱离机群,左转弯在南苑机场着陆,从而避免了可能发生的问题。当时,天安门城楼上也有人观察到这架飞机突然离队向南飞去,便打电话询问原因,李裕如实说明飞机故障的情况,并报告已平安降落。

国人为之骄傲的红色战斗机群

在共和国的元旦,

我跟随我们自己的空军,

坐着我们自己的飞机,

飞临北京上空!

我心跳,我兴奋,我欢呼!

红色的战斗机群,

三架接着三架,

打天安门前飞过,

打毛主席的手臂下飞过,

数不清的红旗飘动,

数不清的手臂挥动。

当年,乘坐受阅飞机通过天安门广场的,有一位名叫马凡陀的诗人,他写了这首诗歌——《红色的战斗机群》,表达了大家当时的喜庆心情。

回首在开国大典上的飞行受阅,当年飞行员之一的林虎将军深有感触地对笔者说:“我们这样一个靠陆军打出来的国家,为什么开国大典时要组织受阅飞行?一个是对敌人的威慑,一个是对人民的鼓舞!”

(部分图片来自网络)