著名历史人类学家王明珂在其经典著作《华夏边缘》中,试图以“华夏”为例,建立解释族群现象的一般性理论。在书中,他以深入考察族群自我认知的“边缘研究”,取代描述性概括族群特征的“民族溯源”,即从回答“我们是谁”,转为回应“我们为什么要宣称我们是谁”。

《华夏边缘》突破性地采取从族群边缘看整体的研究思路,创造了族群问题研究的全新范式。王明珂提出,应从长程历史观察民族问题。以人类生态为基础,通过历史的记忆与失忆,人群建构集体想象、凝聚情感、确立边界,巩固和扩张群体资源以供内部分享,这是族群问题的历史本相。

资源竞争、历史记忆与族群认同

(本文为《华夏边缘》结语选摘,有删节)

华夏,这个人口庞大、文化多元、历史久远的族群,在人类历史上无疑是一个罕有的族群现象。不仅对于许多研究者而言,华夏是个难以理解的“民族”,对于现代许多自称或被称为中国人的华夏而言,究竟什么是中国人(或华夏)也经常是个困惑或有争论的问题。

在本书中,我由一个新的角度——族群边缘的形成与历史记忆——来诠释这种族群现象。我所阐释的也就是,在特定的资源竞争与分配环境背景中,华夏边缘如何形成与变迁,以及华夏如何借历史记忆来凝聚、扩张,华夏边缘人群如何借历史记忆与失忆来成为华夏、非华夏,或成为二者间的模糊边缘。

这种华夏边缘的观点,与传统上华夏形成的一元或多元起源论观点有相当差别。从比较古典的黄河流域中心论来说,华夏似乎起源于“中原”核心,然后由此华夏民族或华夏文化向四方传播、扩散,终于造成广大地区有相同或相似血统、语言、文化的华夏民族。

近数十年来,由于大陆各地域性考古文化的重大发现,华夏多元起源论抬头。于是,如今对于华夏形成的新解释便为:从新石器时代晚期或更早开始,由于各地域文化的发展与彼此互动,逐渐凝聚、形成广大地区有相似特征的夏商周三代文化。在本书中,我几乎完全没有提到文化的传播、接触与融合的问题。因此,最后我必须对此提出解释,并说明我对于华夏形成的一元传播论与多元融合论的看法。

无论是由一个中心扩散,或是多中心凝聚,这些对华夏形成的解释有两个共同点。第一,学者似乎认为无论是文化传播、扩散还是凝聚,都发生在一限定的范围内,这个范围也就是华夏在东亚大陆上的分布范围。第二,他们都强调“相似”文化特征的形成在华夏形成上的重要性。

事实上,首先,由新石器时代晚期到商周时期,东亚、北亚与中亚各地区文化的传播、接触并没有一个明显的地理界线。以商周时期的鄂尔多斯式青铜器文化来说,这种青铜器文化与南西伯利亚某些考古文化间有密切的关系;有些学者还认为这种青铜器传统的部分因素源于中国北方。

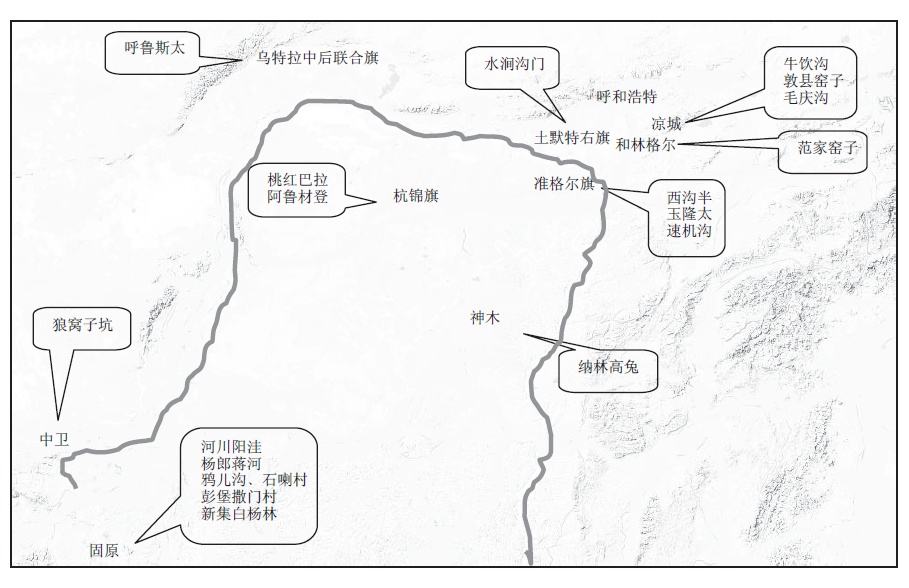

鄂尔多斯及其邻近地区春秋末至汉代重要考古遗址

如此,一元传播论者可以将此处当作一个中心,建立起此种青铜器文化的扩散网,来说明某一分布在华北与南西伯利亚的民族之由来。多元融合论者也可以将此当作一个中心,来说明这个分布在华北与南西伯利亚的民族,如何由许多文化中心人群交互融合而成。

学者们没有这么做是因为现在,或是在历史文献中,并没有这样一个“民族”存在,而非是考古资料不支持这种历史重建。因此,显然现实存在的中国边缘与历史上的中国边缘,都成为研究者意识上的边缘界线。这种边缘界线,常使他们忽略边缘内外的文化接触、传播与融合,以符合其华夏形成之说。

其次,关于各地“华夏文化”的相似性。毫无疑问,文化传播与地域性文化互动、融合,都造成广大地区文化间的相似性。但是,我不认为这种文化的相似性必然会形成一族群。事实上是,由新石器时代晚期到商周时期,整个东亚、北亚、中亚的各地域文化都有相似与相异的地方;客观说来,有些地域间相似点多些,有些地域间相异点多些。

但是客观的文化相似与相异程度,并不是造成同一族群或不同族群的标准。造成族群认同的共同语言、文化,常是该人群中精英分子的主观想象或创造。它不一定符合或经常不符合语言学者、考古学者与民族学者的语言、文化分类系统。

因此,在商周之际,事实上华北与南西伯利亚之间有足够的文化相似性,可以使华北的人群与南西伯利亚的人群结为更大范围的“华夏”;渭水中游与其他华北地区也有充分的文化相异性,使渭水中游人群视其他华北地区人群为异族,而单独形成一个小范围的“华夏”。因此,华夏边缘所在与地域文化的相似与相异并没有绝对的关联。

我并不完全否认文化传播、接触与融合所造成的“文化相似性”在华夏形成上的重要性。特别是在商周之际,逐渐被黄河、长江中下游各社会上层人群接受的共同文字书写系统,与由此传递的历史记忆,成为了凝聚华夏的文化共性基础。

但是,这种客观的“文化相似性”以及由共同文字所传播的历史记忆,只是华夏主观选择共同“文化”与“历史”的客观基础。也就是说,在此客观基础上,华夏也可能主观选择更狭义的共同“文化”与“历史”来造成较小范围的华夏。无论如何,我们终需面对的问题是:华夏的边缘如何形成与变迁?

关于这一点,我认为:(1)特定环境中的资源竞争与分配关系,是一群人设定族群边界以排除他人,或改变族群边界以容纳他人的基本背景;(2)这种族群边界的设定与改变,依赖的是共同历史记忆的建立与改变;(3)历史记忆的建立与改变,实际上是在资源竞争关系下,一族群与外在族群间以及该族群内部各次群体间,对于“历史”的争论与妥协的结果。

资源竞争与族群边缘的形成和变迁

在人类学族群研究中,许多学者都强调“族群”是人类在资源竞争中为了追求集体利益,并限定可分享资源的人群范围,进而产生的以主观认同凝聚的社会人群;这也就是所谓的“工具论者”观点。在华夏认同的形成、维持与变迁中,我们都可见到某种资源竞争与分配关系的形成、维持与变迁背景。

公元前2000—前1000年间气候的干冷化,对当时华北地区人群产生相当大的影响。一方面,在黄河中下游农业人群中,普遍形成由统治贵族阶层剥削农人的社会,造成不平等的资源分配关系(社会阶层化)。同时许多分散的群体兼并成较大的、权力集中的政治群体(政治集中化),以与其他政治群体争夺资源。

另一方面,这种气候变迁又造成华北农业边缘地区人群的畜牧化以及因剧烈资源竞争而产生的武装化。在商周之际,由于适于农牧混合经济的环境南移,造成晋陕冀三省之北山岳地带激烈的人群资源竞争。在这种背景下,春秋战国时期南方各周邦国贵族开始自称华夏。被排除在华夏之外的农牧混合经济人群,便在这一过程中全面地游牧化。

华夏形成之后的一段时间,它的边缘仍往西、往南扩张;其主要背景仍是为争夺农业资源。到了汉代,华夏在亚洲的扩张已达到其农业经济、政治组织与社会文化所能存在的生态地理极限。从此,华夏边缘大致确立;华夏也从此努力维持其四方华夏边缘。在华夏边缘的扩张与维持中,华夏所宣称的领域主要是华夏政治力可及的农业区。在这些农业区中,早已存在着阶级剥削关系。因此在利益的抉择下,当地统治贵族也愿意成为华夏,以巩固,或至少能维持他们在当地资源分配体系上的优越地位,或能满足他们争夺更大范围资源的野心。吴越的华夏化,便是这样的例子。

另外一些边缘人群,也为了某种资源竞争与分配的环境与人类生态因素,而未能或拒绝成为华夏。华夏曾努力将朝鲜半岛北部的土地、人民纳入华夏的资源共享系统之中。但是当地的部分贵族或政治群体,却期望维持本地原有的族群与国家体系(也是一种资源竞争与分配体系),以确保本群体(统治贵族群体)的优越地位。由于这些因素,加上华夏的政治控制力难及于此,于是朝鲜历史上各邦国贵族多处于华夏认同圈之外或边缘。

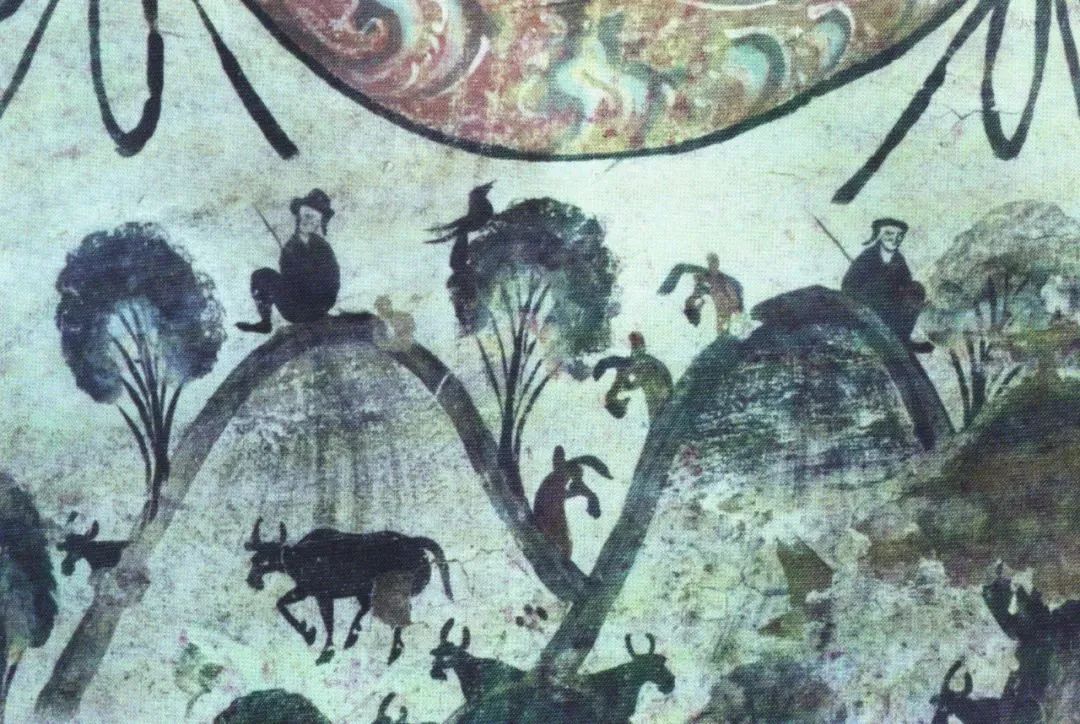

汉代的青海河湟羌人,是另一种无法成为华夏的例子。在当地特殊环境中,资源竞争存在于许多分枝性结构关系中的游牧群体之间。在这里由于人畜的高度移动性,使得阶级间的剥削无从产生;中央化、阶序化的社会制度与资源分配关系,根本无法存在于这种农业资源匮乏的地区。因此,河湟地区也被排除在华夏之域外。

河湟地区河谷游牧

华夏边缘确立后,历代华夏政权并不依赖剥削边缘人群来维持;一般而言,传统华夏统治阶层最擅长的是剥削华夏农民。相反的,华夏边缘必须顺服、安定,以造成太平盛世意象。为达此目的,除了武力威胁外,多数时候华夏政权对于边缘人群是诱之以利,将他们维系在中国四周。

在华夏边缘,历史上不断发生的“单于南下牧马”及汉军“不教胡马度阴山”或“直捣黄龙”之军事冲突,以及透过封赐、进贡、贸易、岁币、和亲、走私等之物资交换活动,都代表传统华夏边缘造成东半部亚洲整体区域经济不平衡,以及因此产生各种突破此“边缘”的经济调整尝试。

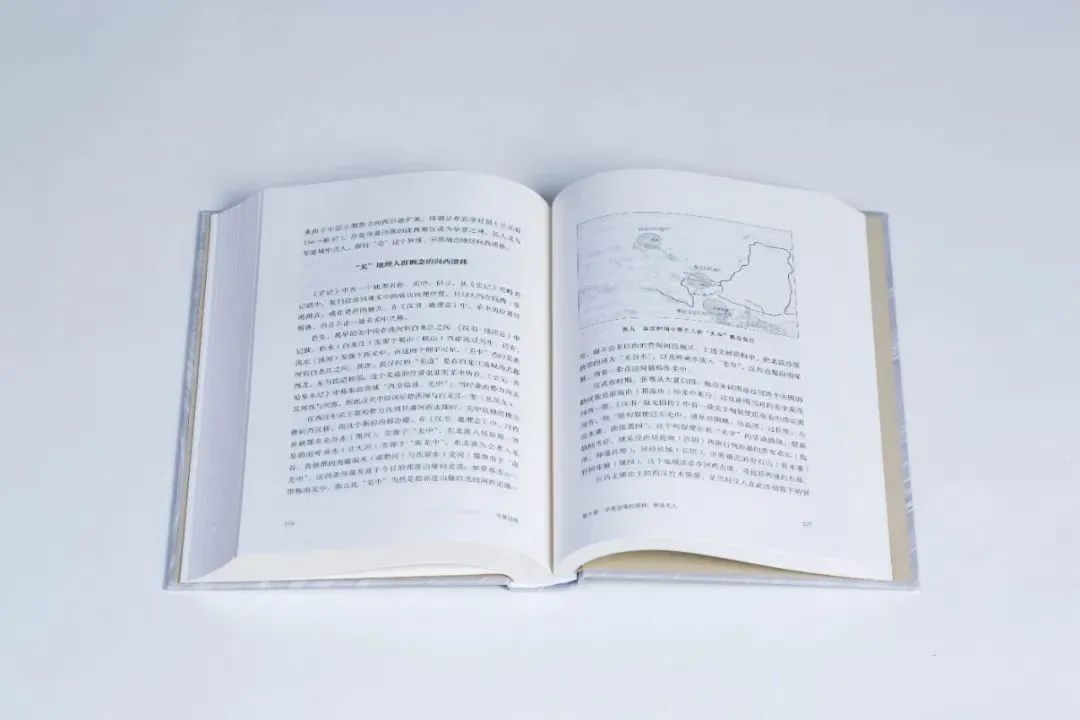

汉代官员对边郡的期待(鄂尔多斯凤凰山汉代墓葬之墓室壁画)

无论如何,华夏与非华夏都为此付出相当大的代价,而其在资源平衡与互补上却成效甚微。在历史上更普遍发生但不常被记录在历史文献中的是,居于华夏边缘的个人或群体,在追求生存之最小风险与最大利益的经济动机下,以风俗习惯与祖源历史相互鄙视、夸耀、模仿,而在亲近的阶级、性别、家族、地域人群间形成一模糊华夏边缘;此也就是汉化微观过程下造成的汉与非汉之中介空间(liminal)。

以此我们可以再思考,传统华夏及其边缘合而为一之近代中国国族建构,在东部亚洲人类生态上的历史意义。20世纪初民国肇造之时,在世界性国族主义概念风行下,全球各个新旧国家逐渐已无模糊的边疆,而只有确定的国族与国家边界。清末西方殖民主义列强对中国及传统华夏边缘地区的资源争夺与觊觎,即为此趋势的政治现实表征。因此在近代中国建构过程中,中国知识分子以扩大的中国民族概念将传统华夏边缘纳入国家疆界内,以维系在历史上与华夏有长久依存关系的边缘地理空间与人群。

一方面,此可理解为国族主义下国际资源竞争的结果;将传统华夏边缘纳入国家与民族界线内,也是以建立共享资源的新国族来解决华夏边缘形成以来整体地区经济失衡而导致的冲突、暴力与纷扰。

另一方面,也因传统华夏与华夏边缘概念,使得华夏仍需要“少数民族”此一边缘来维系其一体性。即使在近代以来,在华夏边缘仍有许多对“历史”(家族史、民族史、地方史)的多元争议与相关“认同”变迁;现实的资源竞争与分配体系,以及人们追求个人或群体利益之动机,仍是产生这些争议与变迁的根本原因。

无论如何,由商周时期华夏边缘之逐步形成,至秦汉时华夏边缘的向外推移、扩张,及至于历史上非华夏人群成为华夏,或华夏成为非华夏的过程中,人群间的资源竞争与分配关系及其变迁皆为其主要背景。

作者简介

王明珂

著名历史人类学家,1952年出生于南台湾黄埔军校旁的眷村,台湾师范大学历史系硕士(1983),美国哈佛大学东亚系博士(1992),台湾“中研院”第30届人文社会科学组院士,曾任“中研院”史语所所长。长期从事于结合华夏与华夏边缘,以及结合人类学田野与历史文献的中国民族研究,其多点、移动的田野考察遍及青藏高原东缘羌、藏、彝族地区。主要著作有《华夏边缘》《羌在汉藏之间》《英雄祖先与弟兄民族》《游牧者的抉择》《反思史学与史学反思》,以及《寻羌》《父亲那场永不止息的战争》等田野杂记及随笔集。