9月10日,上海市“开学第一课”生态文明课堂暨全市首次生物多样性全面调查评估展宣传活动在静安区北京西路510号上海自然博物馆内举行。

市生态环境局、上海自然博物馆、市环境科学研究院、市环境保护宣传教育中心、静安区生态环境局等单位负责人出席活动。来自风华中学的40余名学生与生态环境领域专家齐聚一堂,通过专题授课、展览参观、互动交流等形式,沉浸式探索静安区生物多样性的奥秘,将生态保护的种子播撒进青春的心田。

专题授课:

揭秘静安“生态家底”,解锁五维实践玩法

“辅德里公园的秤锤树抽出新芽,闸北公园的黑丽翅蜻停驻荷叶,凤头鹰在林间哺育幼雏……”

活动伊始,一段5分钟的纪录片,生动呈现了静安区一年来生物多样性调查的核心发现:

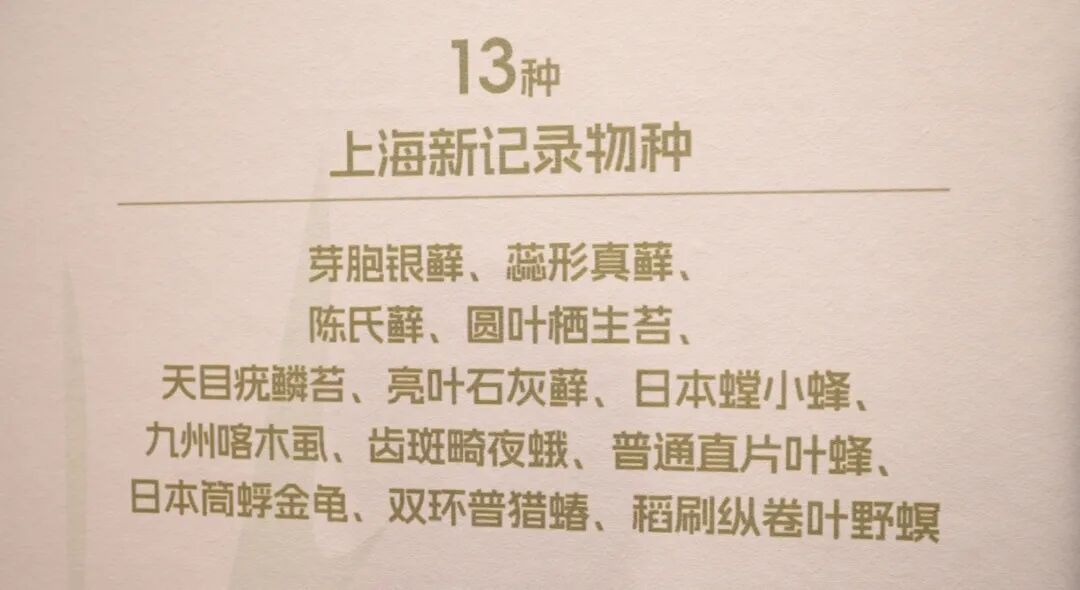

460种陆生高等植物在此扎根,其中包括银杏、水杉等国家一级保护植物;240种陆生动物在此栖息,不仅有凤头鹰、中华草龟等国家二级保护动物,更发现了锥顶叶蝉、沟胸龟象等4种上海新纪录昆虫;13条河道断面中,221种浮游植物与15种鱼类构成了独特的水生生态系统。

“为什么要守护这些‘身边的小生命’?”静安区生物多样性调查单位代表——上海师范大学教授李巍岳,以“静安区生物多样性调查与科普实践汇报——从‘摸清家底’到‘全民守护’”为题开讲。

他从濒危物种保护延伸至新物种发现的意义,还精心设计了“看、听、量、算、查”五维科普课程。看,即制作四季植物手账,把银杏叶制成“时光标本”;听,即参与“鸟声猜猜乐”,破译本土鸟类的“声音密码”;量,即观察显微镜下的河道微生物;算,即借助ai提升调查效率;查,即沿着模拟野外线路体验“真·调查员”工作。学生们在互动中逐步建立起对生物多样性的认知。

静安区生态环境局表示,后续将把风华中学的生物多样性系列科普课程和实践内容推广至更多学校,组建“静安区生物多样性校园保护联盟”,同时完善“校园—社区—公园”三级观测网络,让更多人随时参与到生物多样性长期监测中,从“生态的观察者”转变为“静安自然的守护者”。

展览参观

穿梭“城市荒野”,感受生态保护力量

课后,师生们一同走进上海自然博物馆b2m层“上海市首次生物多样性调查阶段成果展”现场,感受灵动的国际大都市蕴藏着的诗和远方。在讲解员与特邀专家的带领下,大家沿着“生态成效—调查简史—阶段成果”的展线,深入了解上海生物多样性保护的发展历程。

在静安区专属展墙上,特邀专家从生态系统、物种、遗传多样性三大模块切入,着重介绍融合现代园林设计与海派文化特色的辅得里公园,经过城市更新,构建出独特的城区绿色生境;闸北公园首次发现的黑丽翅蜻,打破“城区难容生态精灵”的固有认知,印证了静安区水体从单一景观向多功能生态空间转型。

此外,王家沙时令植物糕点、雷允上中药炮制技艺、弄堂窗台花圃文化、老布植物染技艺四大核心传统智慧,彰显超高密度城区中生活化、艺术化的生态传承模式,为都市生物多样性保护提供了静安样本。

多方联动

着眼生物多样性调查成果,共话城市生态未来

据悉,为全面掌握上海生物多样性现状,2023年12月,上海市启动首次全面生物多样性调查。此次调查由市生态环境局牵头,市、区两级生态环境部门协同,统筹高校、科研院所及社会公众力量,参与人员累计超过5000人次。初步调查结果显示,全市已发现2个新物种、149个新记录种。

生物多样性,是衡量一座城市生命力和可持续发展能力的重要指标,是镶嵌在国际大都市血脉中的绿色基因,是最珍贵的城市财富。静安区作为上海中心城区的核心区域,将继续把“高度城市化区域的生物多样性保护”作为特色路径,静安区生态环境局将进一步深化和拓展生物多样性调查和保护工作,构建全方位、立体化的监测网络,形成长周期的生物多样性调查数据,探索中心城区生物多样性保护的独特道路。同时,联动区级部门、调度各类资源,开展科普课程宣传教育活动,让青少年从“生态观察者”转变为“主动守护者”,带动家庭、社区共同关注身边的自然,将“生物多样性保护”从“部门工作”变成了“全民行动”,职能部门看到生态保护的价值,同学们爱上身边的自然,社区居民开始留意身边的花草鸟兽,助力上海建设“人与自然和谐共生的国际大都市”。

记者:陈洁

图片:钱堃

视频:钱堃

编辑:叶苹

转载请注明来自上海静安官方微信

上观号作者:上海静安