教导孩子变聪明的方法或有不同,但望其向善的初心,是共识。

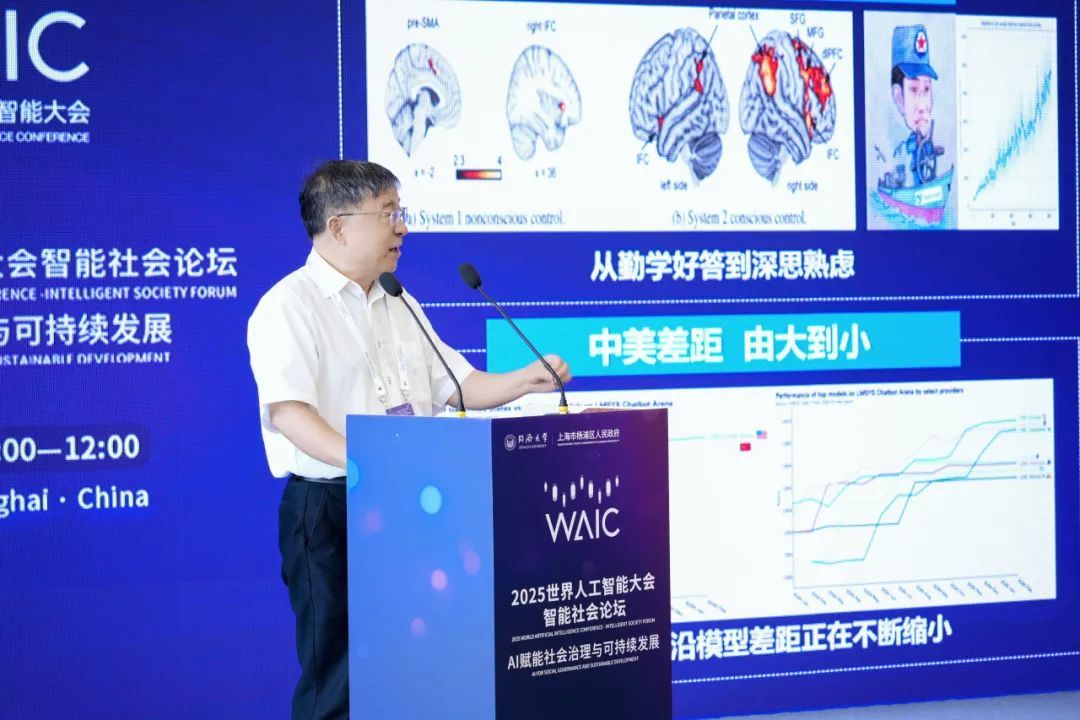

7月27日,2025世界人工智能大会智能社会论坛于上海世博中心举行。来自联合国环境规划署、中国、新加坡、欧盟、美国等6位院士及专家围绕人工智能与可持续发展、安全治理、全球协作等议题展开深度对话,呼吁通过国际合作构建健康可持续的ai治理生态。

人工智能:化解地球危机的双刃剑

联合国环境规划署科学司司长、第三任首席科学家刘健指出,地球正面临气候变化、污染和生物多样性丧失三大危机,其根源正是不可持续的工业文明技术路径。“人工智能迭代周期已缩短至3至5年,其高效赋能特性或可重塑发展模式。”他以中国“双碳”目标中的“碳普惠”机制为例,说明ai如何通过优化生产消费全链条推动绿色发展。

新加坡工程院院士、南洋理工大学校长(讲席)教授文勇刚则聚焦ai的能源挑战:“预计到2030年,全球数据中心用电量将达人类用电总量8%左右,总碳排放量将接近3.2亿吨,相当于阿根廷的全年碳排放总量。”他介绍,新加坡正探索太空数据中心、氢能发电站等创新方案。同时,他强调了ai在工业脱碳过程中的潜力。

全球治理:中美欧路径分化与趋同

中国工程院院士、中关村实验室首席科学家吴世忠揭示全球ai治理新动向:“治理重点已从安全优先转向开放包容,但地缘政治极化加剧。”他对比中美欧差异:欧盟通过《人工智能法案》实施强监管,美国转向放松监管保持技术领先,中国坚持“边发展边治理”。总体看,人工智能治理困难还是复杂多维的,现在整个全球把希望寄托在大国身上,

欧洲标准化委员会《人工智能可信框架》起草组长皮埃尔科斯马·比斯孔蒂(piercosma bisconti)详解欧盟合规路径:“高风险ai系统需满足透明度、人工监督等七项技术标准。”这些标准将为企业提供明确的合规路径,降低被罚款的风险。而耶鲁大学法学院高级研究员萨姆·萨克斯(samm sacks)结合自动化决策、开发者责任、版权保护、儿童安全等社会关切议题介绍了美国近期人工智能的立法新动向。她表示,当前全球ai治理已至关键转折点,呼吁通过国际协作构建健康、可持续的治理生态。

智慧内核:从技术理性到人文关怀

中国工程院院士、同济大学教授朱合华直指当下ai治理的核心矛盾:“智慧不等于聪明”。为何在“720”郑州暴雨事件中,京广路隧道“智慧隧道”项目没有发挥作用?当技术决策忽视人文关怀,“智慧”便沦为空洞标签。他指出,当前智慧工程建设存在认知局限,过分强调技术而忽视人文价值。智慧应包含人文关怀,需要从哲学、心理学等基础学科出发,建立统一认知框架。工程领域应关注人类价值观在基础设施中的体现,实现从数字化到智慧化的演进。

文字丨毛信慧

视频丨袁晟珺

编辑丨文茜婷

*转载请注明来自上海杨浦官方微信

(点击图片查看)

上观号作者:上海杨浦