转载请注明上海市教委政务微信“上海教育”

7月3日,第二届中小学校长国际研讨会在上海市第三女子中学开幕。本届研讨会由联合国教科文组织教师教育中心和上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)主办。教育部教师工作司副司长赵鑫,中国教育科学研究院党委书记、院长李永智,上海市教育委员会副主任叶霖霖,联合国教科文组织教师教育中心主任张民选,上海市教师教育学院(上海市教育委员会教学研究室)党委书记周增为、院长王洋等出席本次研讨会。会上,来自美国、澳大利亚、英国、新加坡等10多个国家的40多位国际教育专家、知名校长与来自全国的知名学校校长200余位代表,共同就“推进教师评价改革,激发教师队伍创新活力”这一主题开展深入研讨,点燃了一场关于教师评价改革的全球对话。

第二届中小学校长国际研讨会开幕式现场

共享智慧,共绘教育蓝图

开幕式上,主办方对我国教师评价改革工作的探索实践作了重点介绍,并诚邀各国共享中国方案,共绘全球教育蓝图。同时,希望此次研讨会进一步推进上海教育的国际化发展,深化国际合作。

与会专家围绕主题发表真知灼见。李永智提出“ai重新定义教师”的理念,展望了未来的教师评价可能的方向。张民选认为,我们要按照新时代的要求去评价新时代的教师,促进他们的专业素养的提升,并以此来促进学生的发展。王洋认为,共享与合作永远是破解教师评价难题的“万能钥匙”。经合组织(oecd)教育与技能司司长安德烈亚斯·施莱歇尔(andreas schleicher)认为,人工智能的发展十分迅速,但是它并不能取代人类教师,教师评价应结合人工智能对教师的影响作出相应的调整。

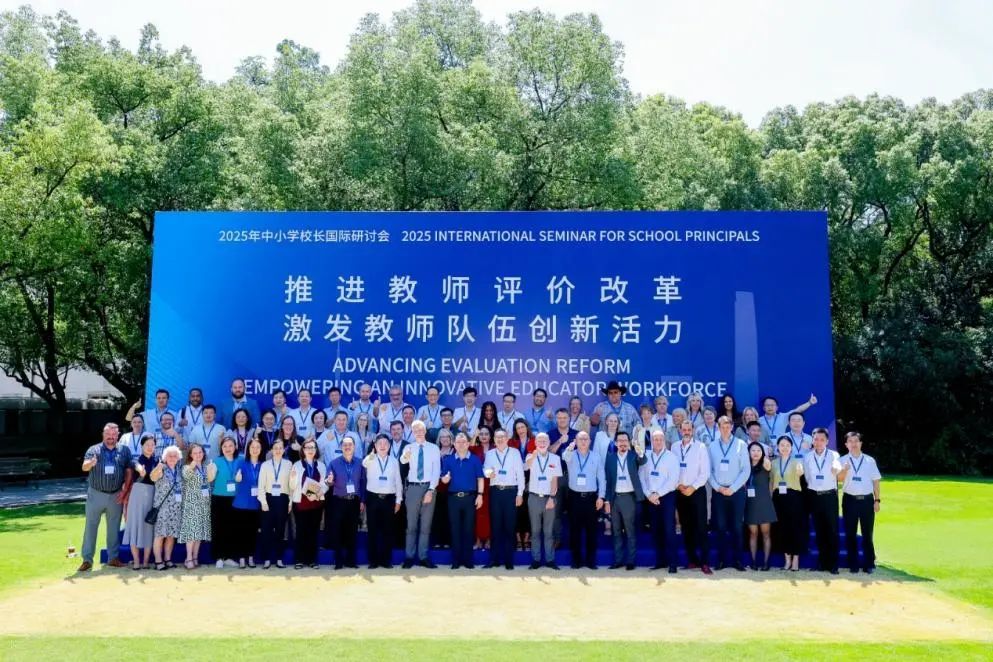

第二届中小学校长国际研讨会与会嘉宾合影

专题论坛中,澳大利亚教育评估局主任danny pinchas、西班牙国家教育评估研究所技术主管ricardo martinez、美国国家教育与经济研究中心政策咨询主管jacqueline kraemer分别通过案例形式,分享了各自在教师评价改革方面的经验。据介绍,澳大利亚制定了全国教师评估标准,并不断根据时代的变化进行反思。西班牙的教师评价根据各地复杂的学情而变化,是去中心化的,赋予了教师评价一定的自由度。美国的教师评价根据教师专业发展的阶段进行了细致的划分,对处于不同阶段的教师以不同的方式进行支持。

聚焦实践,校本与区域“双轨”探索

在“教师评价的校本实践”专场,美国牛津中学校长、新加坡莱佛士书院副校长、清华大学附属中学原校长、复旦大学附属中学校长等知名校长分别从理论到实践共探教师评价新路径:牛津中学注重将教师评价与学生获得的技能相联系,强调教师评估的反馈性;莱佛士书院将教师评价与教学研究结合起来,通过研究发现教师的优势与不足;清华大学附属中学为对教师的客观评价建立了平台,从多维度对教师的表现进行记录与评价;复旦大学附属中学通过评价给教师的发展提供专业的支持。

中外嘉宾分享经验,深入交流

在“教师评价的区域实践”专场,中外嘉宾分享了各自的经验做法。据介绍,新加坡对教师的区域评价进行了系统性划分,四大能力群涵盖了教师专业发展的各个维度;美国加州安纳海姆联合高中学区中心展示了如何通过ai来促进教育工作者的成功;上海师范大学从师范生培养的角度切入,介绍了如何将教师培养成更优秀者的探索实践;上海市长宁区聚焦数据驱动的教师评价,开发了相应的评价系统,相关做法引发关注。

本次会议为期两天。7月4日,与会代表们分组走进上海4所在教师评价方面各有特色的学校。上海市延安初级中学和静安区教育学院附属学校都展示了人工智能在教师专业评价中的应用,华东师范大学第一附属中学用“教研训一体评价机制”呈现了校本教师评价的融合创新,上海市浦东新区冰厂田幼儿园从幼儿的一日活动评价入手,提倡基于自我反思与评估的教师专业发展。4所学校的经验做法让与会代表们印象深刻,直呼“上海校园处处都是宝藏”。在平行会议环节,各国代表智慧碰撞,并达成共识:教师评价改革是系统工程,需要政府、学校、教师、社会“四轮驱动”。

与会嘉宾参观上海市中小学校

摄影:刘晓晶等

编辑:季昕

“在看”和“点赞”点这里哦

↓↓

上观号作者:上海教育