tu

"用意识操控马里奥赛车漂移入弯是什么体验?"在复旦大学附属华山医院,四肢截肢的受试者正通过植入颅内的微型装置,靠意念“飙车”,引得家人叫好连连。这一幕的背后,是上海阶梯医疗科技有限公司(以下简称“阶梯医疗”)开展的我国首例侵入式脑机接口系统前瞻性临床试验的顺利推进。

受试者术后一个月脑控玩赛车游戏

这不仅是国内第一次达到医疗器械注册临床试验规范要求的脑机接口研究,更意味着阶梯医疗成为继马斯克创立的neuralink之后,全球第二家、中国首家进入产品临床试验阶段的侵入式脑机接口公司。

从实验室走向临床,技术突破只是第一步。上海市科委正通过“项目经理人”机制,为脑机接口产业发展搭建高速通道。

“项目经理人有时就像‘保育员’,为我们梳理政策、对接资源、甚至陪同开会、协调合作,把复杂的事一项项捋顺。”阶梯医疗创始人、中国科学院脑智卓越中心李雪回忆,“在政策申报上,项目经理人为我们提供了清晰的方向与申报支持,推动我们参与国家和上海的重大科技项目。在临床合作上,项目经理人促成了我们和华山医院团队的多次会面交流,对我们的技术完善和临床路径梳理帮助非常大。”

“我们希望让科技创新、临床、产业、资本各环节高效协同,让企业少走弯路,加速产品落地。”市科委脑机接口项目经理人团队主要负责人说。

从柔性到超柔性:

“90后”科学家回国“绣花”

“大脑像豆腐一样软,电极植入就像在豆腐上绣花,既要精准,又不能戳破它。”阶梯医疗创始人赵郑拓解释侵入式脑机接口的极致挑战。

5年前,赵郑拓和李雪带着“超柔性电极”技术回国加入中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心。一年后,他们创立了阶梯医疗。

赵郑拓

“医疗器械注册流程中的各种要求靠实验室很难解决,必须靠企业推动”。这种专注临床应用的基因,让阶梯医疗从诞生就瞄准了重度瘫痪患者的刚需。

两年间,阶梯医疗已完成全栈脑机接口技术开发,将上海的脑机接口推向世界前沿。与马斯克的neuralink相比,阶梯医疗的核心优势在于电极技术和产品设计。

直径26mm、厚度不到6mm,阶梯医疗系统的植入体仅硬币大小,为neuralink产品1/2左右,是全球最小尺寸的脑控植入体,便于体内空间排布更多通道,实现高通量信号采集与复杂功能控制。

“我们的微型化设计仅需在颅骨上开3-5毫米的穿刺孔,将传感器植入大脑约5-8毫米深的位置。这种微创手术方式减轻了患者植入后的异物感,降低了手术风险,减少了患者的术后恢复时间。”李雪介绍。

如何让电极在脑中“隐形”?传统金属或硅基电极因材质坚硬,植入后容易引发免疫反应,形成瘢痕包裹,导致信号衰减。

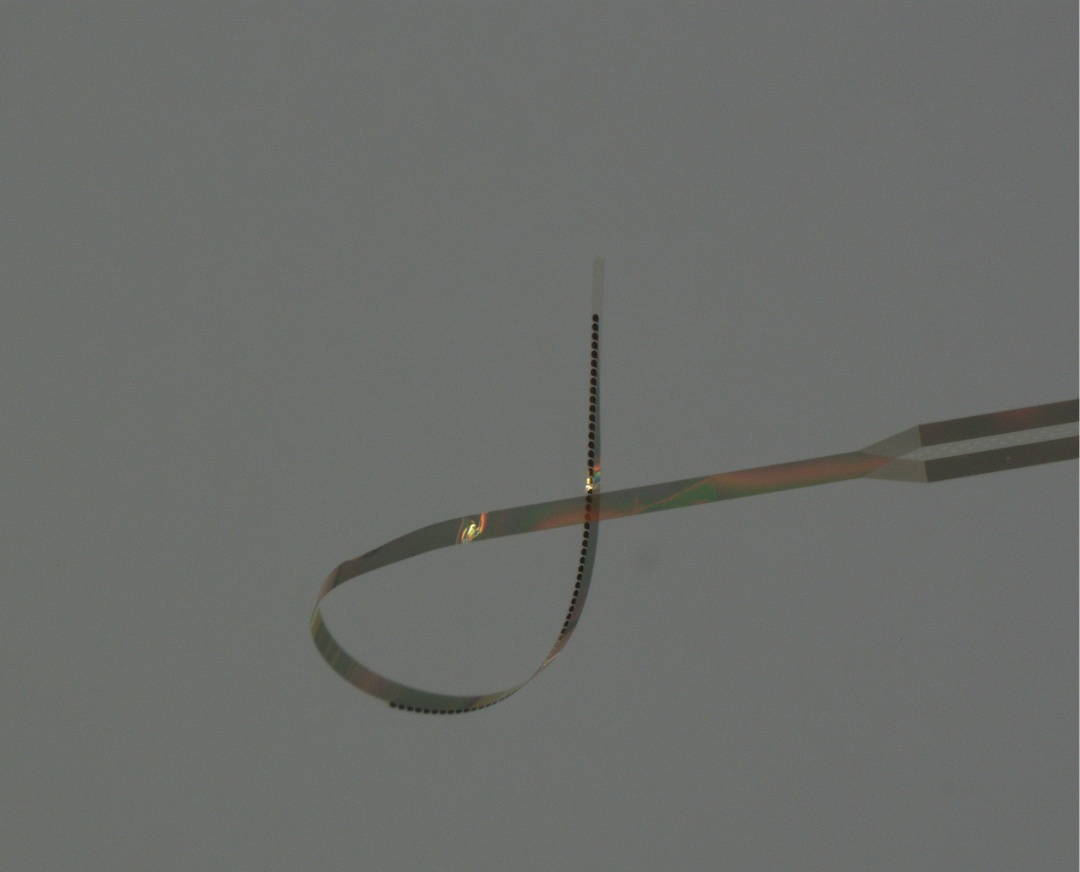

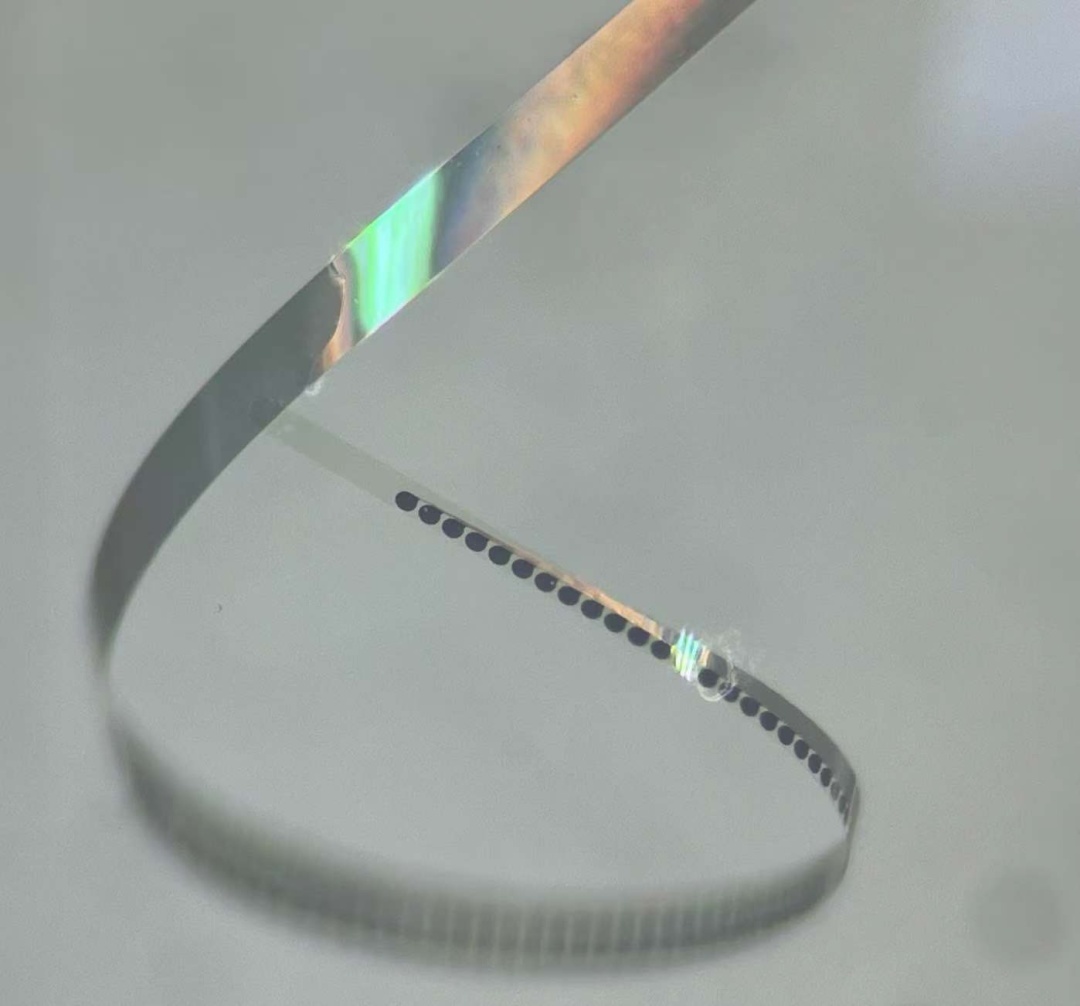

阶梯医疗的“杀手锏”是全球首个“无瘢痕”超柔性电极。与neuralink初代产品相比,阶梯医疗的电极尺寸仅头发丝的1/100,约为neuralink电极尺寸的1/5,弯曲刚度低至10⁻¹⁴n·m²。良好的生物相容性和机械性能,能有效减少植入后的组织损伤和免疫反应,为长期稳定的神经信号采集提供了可能。

阶梯医疗的首款产品瞄准高位截瘫、渐冻症等运动功能严重损伤的患者人群。“目前的半侵入式方案信号质量还比较有限,主要实现类似开关这样的简单控制。我们的系统目标是实现对电脑光标和机械臂等外部设备灵活复杂的操控。”赵郑拓说道,“这需要从大脑皮层提取0.1毫伏级的信号,比现有产品精细10倍。”

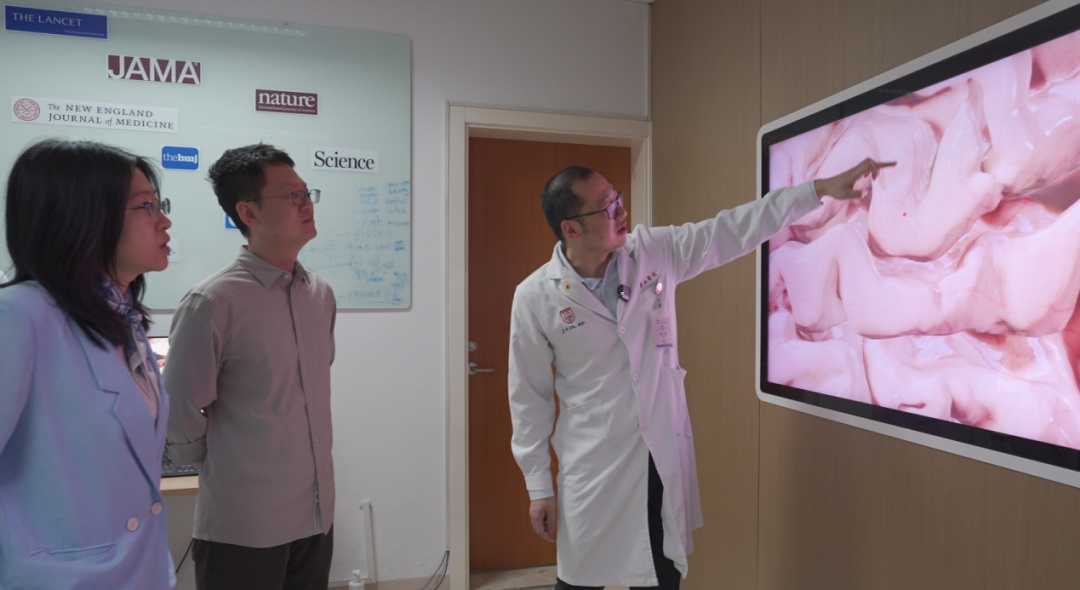

复旦大学附属华山医院路俊锋教授与赵郑拓、李雪讨论神经电极在受试者大脑的植入位置

技术突破带来医疗应用场景的延伸。“我们的超柔性电极能通过微创方式植入,创伤较小,适应症广泛。”赵郑拓解释道,阶梯产品更强调医疗可行性,专注于脑控、感觉修复和疾病调控三大医疗场景。

中国首例无线侵入式脑机接口系统前瞻性临床试验手术现场

构建“临床-研发-生产”闭环生态,

上海方案如何“搭台唱戏”

作为创始人,赵郑拓是科研团队和工程团队之间的沟通桥梁,带领公司把理论上的技术转化成能服务于临床的有效产品。

“理论团队和工程团队的思维方式往往大相径庭。”赵郑拓坦言,“理论团队认为,所有的原理框架已经搭建好,剩下的只是一个自然的过程,但工程团队则认为,解决这些问题更多是在试错中不断前进。每当这两方产生不理解时,进展就会停滞不前。”

他解释道:“我能理解这两套话语体系,我觉得我的作用就是帮助大家沟通,找出最优的解决方案。”他说,这不仅仅是技术层面的协调,更是心态和思维方式的融合。在他的努力下,团队们开始定期举行讨论会议,“你讲你的需求,我讲我的进展,使得大家能更好地坐下来一起思考,找到最适合的路径。”

今年初,《上海市脑机接口未来产业培育行动方案》发布,明确提出构建“临床-研发-生产”闭环生态。

这与阶梯医疗“保障产品可靠性”的布局不谋而合:在浦东外高桥,一座2000平方米的gmp厂房正在调试设备,其中包含300平方米万级洁净车间及自主质检实验室。

今年,这里将诞生一个医疗级脑机接口mems生产基地。“过去电极生产效率有限,今年我们可以实现‘设计-研发-生产-测试-质检’全链条闭环,产能也会大大提升。”赵郑拓说。

“行动方案明确支持侵入式技术的临床转化,这使我们受到鼓舞。”赵郑拓细数政策红利:市科委帮助对接多家顶尖临床资源、检测机构;对我们的临床试验给予专项经费支持”。”赵郑拓举例说。

上海市科委的“神助攻”不止于此。“上海的行动方案不是空话,连上下游产业合作方该找谁,他们都帮我们列了清单。”赵郑拓说,这种“产学研医”的协同效率,让产品迭代速度不断加快。

从简单指令和执行

到具身智能的“方向盘”

“第一次见投资人,大概聊了半小时,对方决定投2000万。”赵郑拓回忆天使轮融资时说。

投资人的看好不是偶然,阶梯医疗正在实现医疗刚需和人机交互的想象。“未来的脑机接口的突破点,在于对大脑的认知和理解不断提升。”赵郑拓说。

“你指挥ai时,还在用语音或打字吗?信息交互效率太低了。”他举例说:“未来,你只需要想‘我要喝咖啡’,剩下的交给ai可以拆解你的意图,并指挥机器人执行。对于复杂的应用场景,也可以直接通过大脑对机器人进行精细控制。至于输出的是高阶意图交给ai智能能力去实现,还是输出的是精细控制,是可以你自己来决定的。随着机器人等智能体的迅猛发展,为了实现与它们在社会生活中更为顺畅高效的协作,我们需要更高效的机器人控制方式,而脑机接口就是这种方式。”

赵郑拓透露,与第一代产品可以对手机、电脑等电子设备进行控制相比,第二代产品将实现机械臂、具身智能机器人等外部智能设备的高精度、高复杂度控制,在第三代产品将探索脑机融合。随着机器人等智能体快速发展,我们需要对机器人有更高效的控制方式,才能更好的在社会生活中相互配合。

赵郑拓的展望并不止步于此。他提到,未来5至10年内,人机融合将达到一个新的高峰。在他看来,人机融合的核心是“大脑和人工神经网络的共同计算”。

他解释道,现阶段大脑的神经元和外部设备的人工智能是各自独立工作的,未来操控智能外部设备将如同驱使自身肢体一般,毫无滞碍,一举一动皆能随心而至,实现真正的无感控制 。

在赵郑拓看来,未来的大脑和机器将不再是简单的指令和执行关系,而是共同协作、共享计算资源,“现在的智驾,它虽然能自己驾驶,但你还需要随时接管方向盘或刹车,确保安全。”

未来,机器人能根据环境和人类意图作出智能判断和反应。“就像我控制自己的手臂一样,大脑和人工神经网络将能共同处理复杂任务,甚至不需要‘意识到’在做这些操作。”

他相信,随着人工智能、脑科学、脑机接口技术的不断突破,人与机器的深度融合将迎来一个全新的时代。

“上海科技”出品,转载请注明来源

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

↓分享

↓点赞

↓在看

上观号作者:上海科技