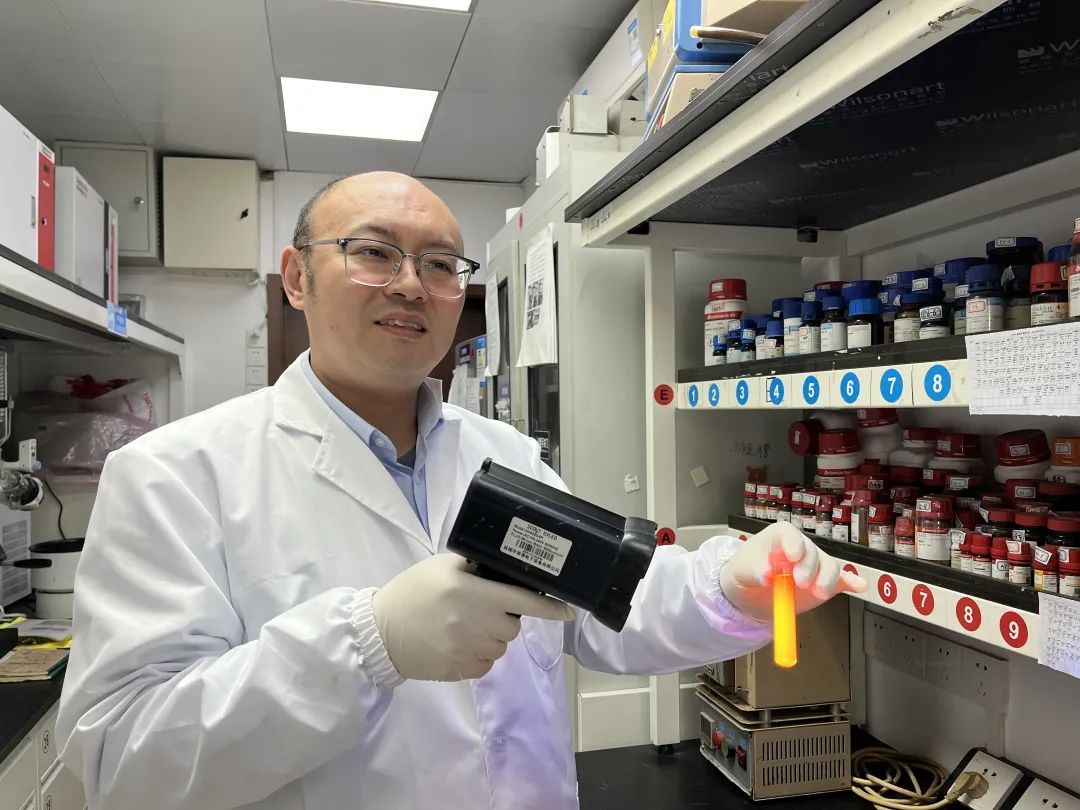

2021年,陈亮加入上海大学医学院,短短三年间,他在医学、免疫与生物信息学的交叉领域不断突破,接连在science等顶刊发表高水平论文,研究成果不仅推动了基础理论的创新,更为精准医疗和药物研发提供了全新思路。

他的快速成长,正是上海大学科技人才评价改革的一个缩影。在这里,科研人员的潜力不再被传统框架束缚,而是通过灵活的机制和精准的“数据画像”得到充分释放。从跨学科合作到破格晋升,上海大学正用创新的评价体系,为每一位科研人员铺就一条“轻装上阵”的科研之路。

数字化赋能:

让科研成果“开口说话”

在上海大学,科研人员的成长不再仅仅依赖传统的职称评定,而是通过一个强大的数字化平台,让每一位科研人员的创新成果都能“说话”。

只需点击机构知识库“个人成果”页面,科研人员可以直接查看自己的论文、专利、著作、专报、获奖、艺术创作等成果产出。

点击科研管理系统“科研项目”页面,可以查看自己承担的科研项目,所有数据都经过质量检验和标准化处理后入库,并形成直观的可视化报告。

“我们基于大数据构建了科研人员数字画像,通过访问个人主页,就能看到科研成果产出、学科交叉贡献、团队协作效能等多个维度的综合评价,每位科研人员的学术创新力和实践贡献值,都能在平台上得以客观呈现。”上海大学发展规划处副处长、大数据中心主任陈秋玲介绍。

大数据综合管理平台实现了从学校、学院到学科、团队,再到个人的全面评价与动态展示。

“

陈秋玲进一步解释道:“这个平台不仅仅能让学校的决策层实时了解科研人员的表现,它还让每个科研人员清晰地看到自己在科研道路上的进展与影响。”

”

“学校的数字化平台构建了多维度的科研评价框架,解决了以往在评价过程中面临的信息孤岛和资源匮乏问题,实现了从单一的职称评定到综合能力与创新成果的多维度评价。”科研管理部副部长谢为群介绍道:“同时,上海大学将多学科会战作为推动科研人员创新的重要动力。”

“学校的大数据综合管理平台已经开发了教师分类评价、学科动态、五五战略、创新团队等功能模块,目前正在对科研人员在科学研究、人才培养、工作绩效、荣誉体系等方面的数据进行总集成,全面反映科研人员在教学、科研、社会服务等方面作出的贡献。”大数据中心数据治理主管周炜说。

快速引进:

加速跨学科创新“裂变”

上海大学鼓励不同学科之间的学术碰撞与合作。上海大学未来技术学院院长、人工智能研究院执行院长、无人艇工程研究院院长彭艳,便是这种跨学科合作的受益者之一。她带领的“精海”无人艇团队,在海洋探测技术上取得了诸多创新突破。

“不同学科的融合不仅带来了技术上的突破,更为海洋科技领域注入了新的活力。”彭艳说,团队中,来自计算机科学、电子工程、人工智能等多个领域的专家,携手攻克海洋探测中的技术难题。

这种跨学科的协作并非偶然。学校早在组织结构和资源配置上就为跨学科合作提供了强有力的支持。

正是这种跨学科的协作,使得彭艳团队能在短短几年内研发出10余款创新无人艇,并为国家海洋战略和应急探测提供了重要技术支撑。

“精海”系列无人艇不仅具备强大的智能化操作能力,已多次在东海、黄海、南海甚至南极等极端环境中成功执行复杂任务,为国家的海洋战略和应急响应提供了技术支持。

在这里,学科的边界已经不再是限制创新的障碍,反而成为推动科研成果快速落地的动力源泉。

“

上海大学组织人事部人事处副处长、市人才服务中心上大工作站主任邓小勇表示:“让科研人员不仅能够在自己的专业领域深耕,还能够通过与其他学科的结合,推动科研成果的转化应用,这是学校为打破学科壁垒、推动科技前沿探索所做的积极尝试。”

”

专注于海洋考古、海上丝绸之路考古等领域的上海大学文化遗产与信息管理学院教授丁见祥,也通过跨学科合作推动了海洋考古的科技创新。“学校为我们提供了跨学科合作的良好平台,在这里,考古学者可以和计算机科学家、人工智能专家合作,共同研发新的技术,共同探讨新的学术生长点”,这不仅提升了科研创新的速度,还推动了研究成果的转化应用。

丁见祥带领的团队,依托上海大学海洋考古学研究中心、上海市“海洋考古与文化遗产价值阐释及传播”重点创新团队建设项目推动了与上海博物馆、中国(海南)南海博物馆及其他涉海考古力量的广泛合作,并成功申请了“中华人民共和国考古发掘资质”。他的《水下考古学理论的发展与变迁》等研究进展,成为国内考古领域的重要学术成果。

破格晋升:

为科研人才开辟“高速通道”

在上海大学,科研人员的成长之路并不是一条单一的线性轨迹。通过灵活的“破格晋升”机制,学校让众多科研人员能够在最短时间内脱颖而出,作出突破性贡献。

彭艳对于这一改革深感认同:“我们的团队能够迅速获得认可,得益于上海大学为科研人员提供的快速晋升通道和强有力的支持。”

环化学院研究员王亮正是这一机制的受益者。自2021年破格晋升为教授以来,他在零维量子点光电催化应用领域取得了多项重大突破。在nature communications、advanced materials、acs nano等高水平期刊上发表sci论文40余篇,新增esi高被引论文16篇,论文他引次数突破10000次,并连续入选全球前2%顶尖科学家榜单。

“破格晋升机制让我们能够专注科研,而不必过多担忧传统晋升标准限制。”王亮说道,“这不仅提升了科研效率,也激励我们不断追求学术和技术创新。”

这一“实绩导向”机制,正在不断激发科研人员的创造力,让优秀人才脱颖而出。同时,这一机制的成功实践,也使学校吸引更多顶尖人才加盟,助力科研创新迈上新台阶。

上海大学近年来对科技人才进行动态监测,不再仅仅依赖传统的论文发表数量,而是更加注重科研人员在技术攻关和成果转化上的实际贡献。

“

“未来,我希望学校能够继续在‘破格晋升’机制上加大力度,帮助更多的科研人员突破传统框架,实现自我价值。“彭艳对学校人才评价改革的未来充满期待:”通过这样的机制,我们不仅能够留住人才,更能够激发他们的最大潜力。”

”

“上海科技”出品,转载请注明来源

企业及专家观点不代表官方立场

作者:蓝悦

拍摄:季俊辉 剪辑:gina.z

↓分享

↓点赞

↓在看

上观号作者:上海科技