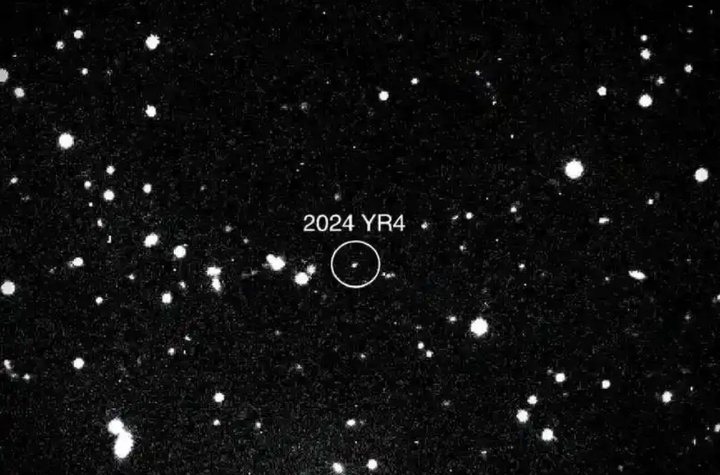

▲nasa提供的小行星“2024 yr4”图片

交汇点讯 近日,一则天文消息引发广泛关注:一颗名为“2024 yr4”的小行星可能在7年后撞击地球,联合国为此首次启动《行星安全协议》。这一消息让不少人心里“咯噔”一下,小行星真的会撞地球吗?我们该如何应对?带着这些疑问,记者采访了南京市天文爱好者协会的专家。

在天文学中,小行星是指太阳系内类似行星环绕太阳运动,但体积和质量比行星小得多的天体。绝大多数小行星分布在火星与木星之间的小行星带。目前,已知太阳系中有达127万颗小行星。专家介绍,这些小行星大小不一,这次被关注的“2024 yr4”直径约100米,面积相当于一个标准足球场大小。

这颗小行星可能在7年后撞击地球是如何计算出来的?据介绍,这颗小行星在2024年12月27日由位于智利的“小行星地面撞击最后警报系统”望远镜首次发现。科学家们通过观测小行星的位置、速度等轨道参数计算其未来轨道,预测是否会与地球轨道相交及可能的碰撞时间。自2025年1月初以来,天文学家使用多台大型望远镜,包括智利的甚大望远镜和美国新墨西哥州的马格达莱纳岭天文台,对其进行持续观测,以进一步确定其大小和轨道。1月29日公布的数据显示,这颗小行星将于2032年12月22日在距地球约127699公里处掠过,但计算结果存在140.8万公里的误差范围,这个误差范围可能导致其撞击地球。

在发现2024 yr4小行星之后,专家最初估计的撞击概率为1%。后来在欧洲航天局发布一系列计算结果后,这一概率升至1.8%。而nasa的最新预测概率为1.9%。根据美国国家安全委员会的数据,这一概率大约是死于机动车碰撞风险(每辆车每年发生事故的概率大约为0.05%)的两倍。不过,欧洲航天局表示:“重要的是要记住,小行星的撞击概率往往在最初会上升,然后在进一步观测后迅速降至零。”联合国空间任务规划咨询小组也将继续负责监测这颗小行星的动态,定期更新撞击概率。

如果小行星真的撞击地球,天文部门会如何分析和应对?其实,监测小行星已经是全球各个国家历经多年发展的传统项目。人类目前已经形成了对小行星撞击风险的研判和预测能力,在各国都建设有小行星监测系统,通过地基光学望远镜等,可以探测追踪危险小行星,对撞击时间、落点、危害程度进行提前预报,采取有效处置手段,最大限度降低风险。

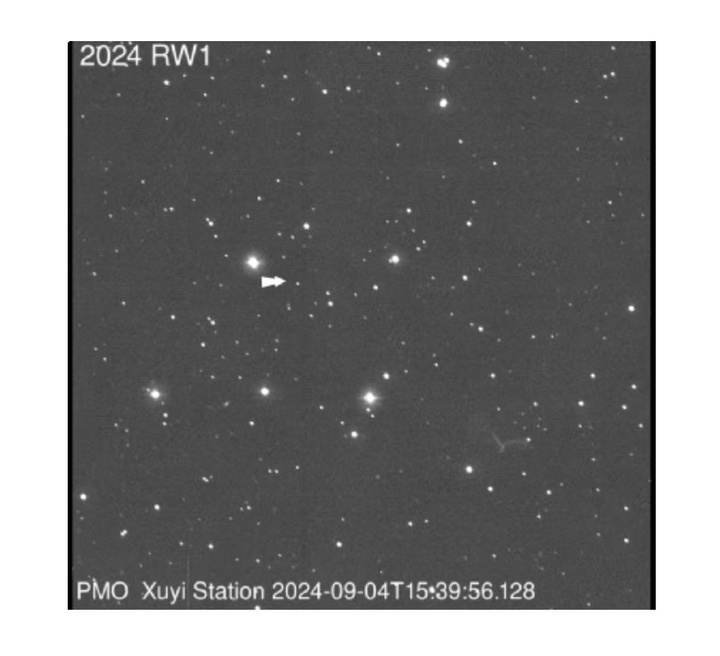

紫台盱眙观测站拍摄的2024 rw1(白色箭头指向的目标) 比如在预警方面,位于我省的紫金山天文台就成功预警过小行星撞地球,2024年9月5日0时39分,一颗直径约1.2米的小行星(编号2024 rw1)以20千米/秒左右的速度闯入地球大气层,在菲律宾东北侧约25公里高度处解体爆炸,天文学家就提前发现并准确预报了它撞击地球的时间和位置。“外层空间物体的撞击是全世界全人类共同面临的重大潜在威胁。成功预警意味着对人类对宇宙太空的有了更进一步的了解,这有助于我们应对来自太空的安全风险。”中国科学院紫金山天文台研究员赵海斌介绍,直径达到米级的近地小行星撞击事件每年都有数十次。截至目前,全球成功预警的小行星撞击地球事件已经增至9次。

另外,改变小行星威胁的方式也有很多种。比如,人类可以对小行星进行撞击。此前,nasa的“深度撞击”任务就曾向彗星tempel 1发射了一个撞击器,从而成功地在彗星表面制造了一个巨大的坑洞,而这次的小行星比彗星要小得多。再比如,人类也能通过发射飞船对小行星进行重力牵引,改变它飞行的轨道,这种方式比较安全可靠,控制难度也较小。

值得一提的是,我国在行星防御方面也有诸多动作。近日,国家国防科技工业局重大专项工程中心发布招聘公告,公开招聘3名“行星防御岗”员工。据了解,“行星防御岗”员工承担的任务主要为近地小行星监测预警研究。早在 2022年,国家航天局相关负责人就透露,我国将着手组建近地小行星防御系统,以应对近地小行星撞击的威胁。去年9月,从第二届深空探测(天都)国际会议上又传出消息,我国正在策划实施首次近地小行星防御任务,并发布首次近地小行星防御任务方案设想。我国首次近地小行星防御任务计划选用“伴飞 +动能撞击+伴飞”模式,当撞击器对目标小行星实施动能撞击时,探测器对撞击过程进行全程观测,并在撞击后继续开展撞击效果评估和科学探测等工作,通过一次任务实现“动能撞击+天基评估”。

对于普通民众来说,面对这样的消息,不必过于恐慌。太空很大,小行星撞击地球的概率其实是非常低的。公开资料显示,直径大于10公里的小行星撞击地球的概率约为每一亿年一次,100米级的小行星撞击地球的概率约为每1 万年一次。而且,随着科学技术的不断发展,人类应对小行星撞击的能力也在不断增强。虽然小行星“2024 yr4”可能撞击地球的消息引发了关注,但目前来看,撞击概率并不高,人类也有相应的应对手段和计划。因此,我们既要重视这种潜在的威胁,也不必让它过度影响我们的生活。

新华日报·交汇点记者 张宣

上观号作者:交汇点