“

龙美术馆是由中国收藏家刘益谦、王薇夫妇创办的私立美术馆,其位于徐汇滨江的龙美术馆(西岸馆)由中国建筑师柳亦春(大舍建筑设计事务所)负责设计建造,旧址是建于1929年的北票煤码头。在“留住工业记忆”的同时,这座龙美术馆也激发了西岸滨江艺术的文化活力。

点击查看清晰大图

为人文而生的建筑艺术品

正如世界上成功的美术馆首先都有一个极具吸引力的外表,龙美术馆(西岸馆)的外观设计也起到了先声夺人的效果。龙美术馆在设计保留了原北票码头的“煤漏斗”、工业传送带、铁轨等元素的的同时,采用独立墙体的“伞拱”悬挑结构,共分为四层。地上一层、二层大尺度出挑的拱形空间由质地细腻的清水混凝土浇灌而成,与原北票码头构筑物“煤漏斗”改造而成的时尚空间“斗廊”形成视觉呼应,营造出工业感与原始感,以及对比鲜明的力量感与轻盈感,同时赋予美术馆建筑以极具敏锐的当代性和创造性。

和以往大多数美术馆建筑清一色的白色空间不同,龙美术馆以清水混凝土为主体建材的墙体和天花,几何分界位置变得模糊。地面以上是清水混凝土“伞拱”下的流动展览空间,地下一层则是传统“白盒子”式的展览空间,二者由一个呈螺旋回转、层层跌落的阶梯空间联接,呈现出一种具有时间性的展览空间。

一、二层之间的通高设计使得空间之间相互形成视觉交流,满足了大型装置艺术与雕塑展的空间需要,也隐喻艺术的圣堂。

强调城与江的双重性

龙美术馆(西岸馆)原址是吞吐煤炭的码头,留存着装运所需的卸煤桥和铁轨,是当年城市与江水,都会与远方的衔接见证。建筑师柳亦春在此强调了城与江的双重性:在面向城区的主入口一侧,设计了馆前广场,使其成为进入美术馆的过渡空间,实现自市井到艺术的升华。美术馆滨江一侧有一座延伸开的观景平台与馆区相连,巨型雕塑般的美术馆与之虚实映照,成为整个地段的焦点。

龙美术馆(西岸馆)不再是封闭内向型的美术馆空间模式,在功能设计上更多地容纳了具有开放性和公众参与性的公共空间,这一切使得艺术不再远离大众,而是与公众的日常休闲生活息息相关。

法国艺术家回顾展正在展出

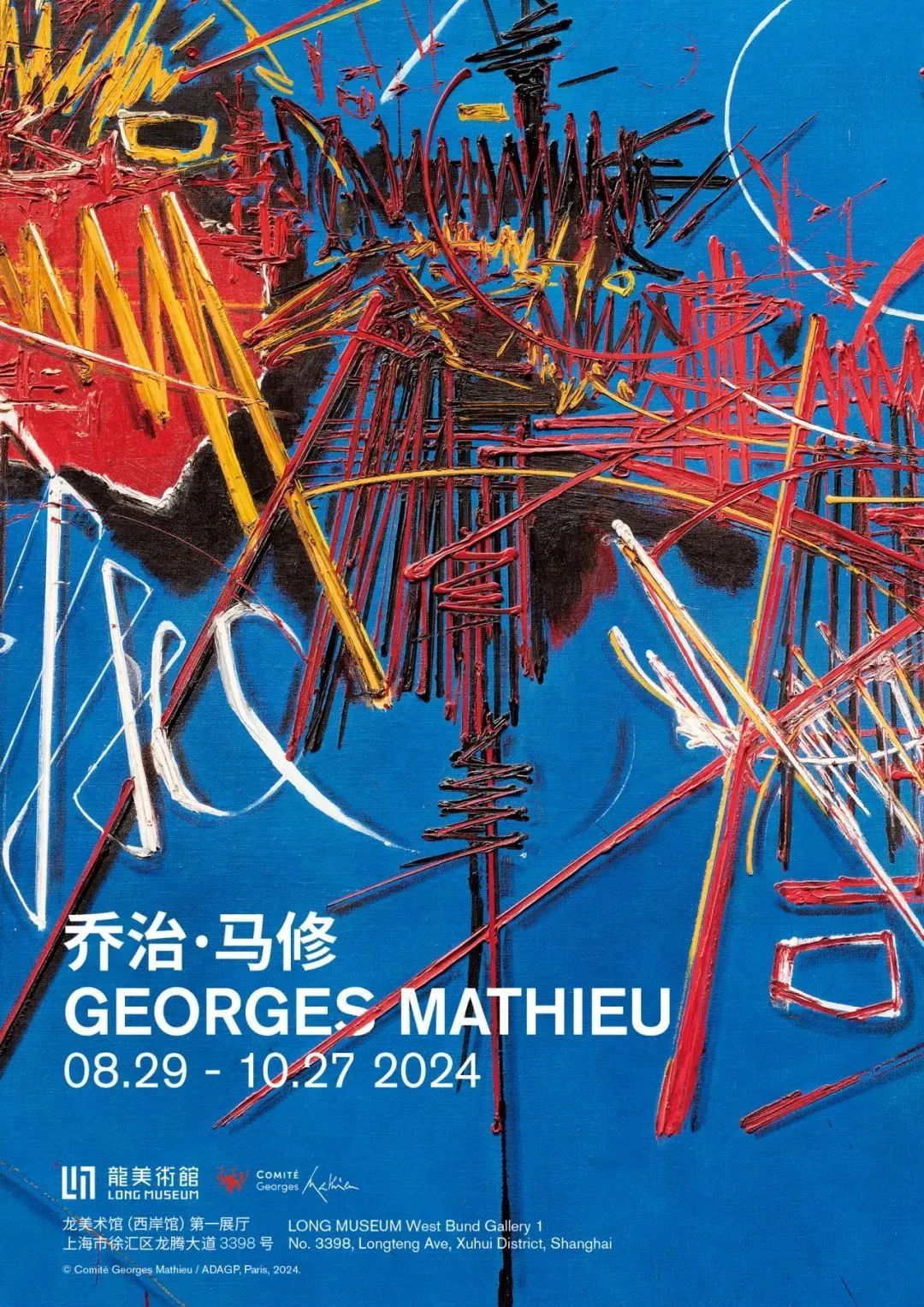

即日起至10月27日,龙美术馆(西岸馆)将举办法国艺术家乔治·马修(1921-2012)在亚洲的首场大型同名回顾展览——《乔治·马修》。

作为“新巴黎画派”的关键人物,乔治·马修是他那一代法国画家中最具独创性的巨擎之一。他于1946年开创“抒情抽象主义画派”,成为这一流派坚定不移的倡导者,并跻身为数不多对纽约抽象表现主义艺术产生重大影响的欧洲画家之列。乔治·马修传奇性的公众绘画项目预示着行为艺术的兴起,并自20世纪70年代以来悄然推动着涂鸦作为城市语言的发展。

此次大型回顾展将以空前的规模,呈现约80件作品,首次于亚洲全面展示乔治·马修跨越40余年的艺术实践,以独特视角呈现其多产的艺术生涯以及创作中充满活力与激情的图像语言。

时报贴士

龙美术馆(西岸馆)

地址

徐汇区龙腾大道3398号

文:西门

图:范筱明、摄图网

编辑:杨延超

上观号作者:旅游时报