“双减”背景下,如何做好科学教育加法?近年来,沪上不少中小学正通过创新办学模式,为科学教育的发展注入新的活力。

第一教育推出“科学教育+”栏目,聚焦这一热点话题,走进那些在科学教育领域有着独特探索的学校、青少年活动中心,聆听这些创新背后的理念和故事。

暑假里,各区青少年活动中心为学生们准备了精彩的活动大餐。本期,我们走进浦东新区青少年活动中心。这里有一位深受孩子们喜爱的“蝴蝶老师”,带来了让学生直呼“哇噻”的神奇课程。具体情况,一起来看——

童年时光,淘气的孩子们总是被忙碌的小蚂蚁吸引,驻足不前;为纷飞的蝴蝶所着迷,追逐不止。

在浦东新区青少年活动中心的三楼,有一处孩子们的“梦幻天堂”——昆虫探索馆。无数“小虫迷”踏入其中,无不惊叹连连,发出阵阵赞叹的“哇”声。

你知道如何分辨蝶蛾吗?你知道如何制作昆虫标本吗?在这里,不仅能学到这些知识,还有机会跟着老师走进热带森林,捕到罕见的蝴蝶。

难怪网友感慨:“现在的娃太幸福了,真想重回童年!”

01

小空间里装着大大的“昆虫王国”

这座昆虫馆的“灵魂人物”,便是浦东新区青少年活动中心的科技教师、浦东新区生物学会副理事长、野趣虫友科考营创始人张宁。这位深受孩子们喜爱的“蝴蝶老师”,探寻蝶蛾的足迹遍布全中国。昆虫馆里的大部分蝴蝶和蛾子都是他和学生们采集来的。

张宁老师(左三)和学生、家长组成科考队走进亚马孙森林

38年来,他利用节假日和周末,将课堂搬到大自然中,带领孩子们开展昆虫自然观察和户外体验教育活动,培养了一批又一批的“小虫迷”。

昆虫馆占地100多平方米,汇聚了来自世界各地的数千种蝴蝶、蛾子等昆虫标本,宛如一个微缩的昆虫王国。

馆内最为夺目的,是一面熠熠生辉的“蝴蝶墙”:来自巴西亚马孙热带雨林的蓝闪蝶,宛如猫头鹰的环蝶……每一只都诉说着远方的故事。

此外,馆内的一组组蝶翅画也令人叹为观止。金陵十二钗的形象栩栩如生,仿佛从画中走出,你或许很难相信,这些精美的画作竟是由成百上千片蝴蝶残翅精心制作而成。

不过,孩子们的欢乐并不只是“观察”和“欣赏”,在这间教室里,他们学习关于蝶、蛾的博物知识,学习制作标本,甚至亲手饲养蝴蝶。

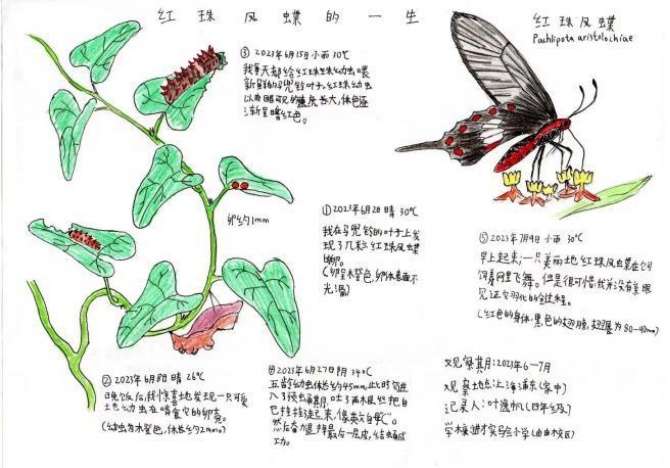

进才实验小学四年级的叶逸帆,虽然跟着张宁老师学习只有一年时间,但已然是一位资深“小虫迷”。对于如何分别蝶蛾、如何制作标本已经了如指掌,每一只蝴蝶的种类也能记得清清楚楚。

叶逸帆妈妈至今还记得他第一次跟着老师出去捉蝴蝶的情形,“两个眼睛瞬间炯炯有神,和在教室里完全不一样。”自此,这位小虫迷的作文再也没有缺过素材,记录捉蝴蝶的经历仿佛从来都不会厌倦。最近,他开始尝试饲养丝带凤蝶幼虫,从环境布置、到幼虫孵化、再到破茧成蝶,一点一滴的变化,也成了他最新的写作素材。

02

挑灯科考,搬进大自然的课堂有点儿“酷”

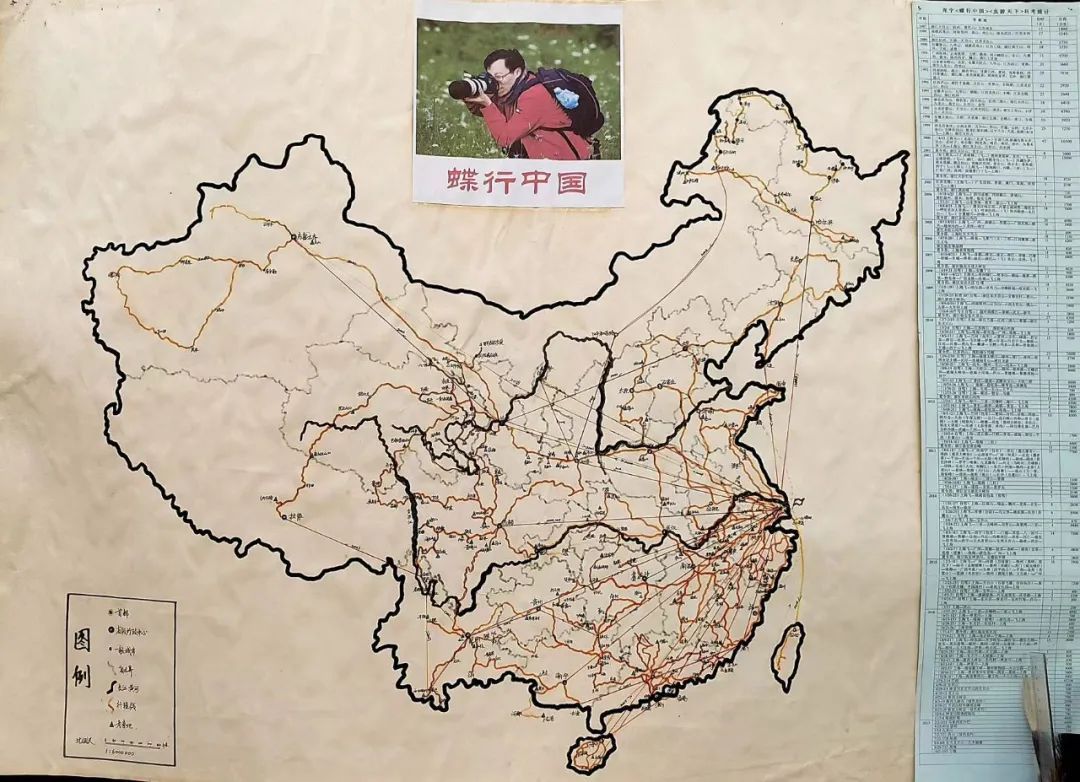

在昆虫探索馆的墙壁上,还悬挂着一幅地图,它不仅是地理的指南,更是张宁老师及其团队科考历程的见证。

巴西、马来西亚、日本、印尼、海南、新疆……地图上,清晰地标注着科考活动经过的地点、路线图、里程、时间和记录的蝴蝶种类等。

一有空闲,张宁就会带领学生走进大自然,上海和长三角地区的公园、绿地和自然保护区都有师生们的足迹。寒暑假的时候,他们便开启丛林探险,师生和家长一行人在探险中边走边科考,积累了丰富的科考数据和经验。

长途跋涉、蚊虫叮咬、野草割伤,都是家常便饭。为了设计课题研究,起早贪黑地观察和拍摄昆虫也成了科考中的常态。但孩子们从未抱怨过辛苦。相反,他们甚至不等闹钟响起,就早早起床守候在“灯诱”帐篷前。

张宁老师介绍,“灯诱”是科考中的一个重要环节,天亮了蛾虫就飞走了,所以这项活动只能“起早贪黑”完成。当夜幕降临,诱虫灯点亮时,张宁会带领孩子们围坐一圈,数着飞来的飞蛾数量,辨识它们的种类。他们每天晚上11点睡觉,凌晨3、4点就要起床记录。

2016年起,张宁老师将课堂延伸到了国外的森林之中。首站,他们来到了神秘的巴西亚马孙热带雨林;次年,又踏上了东南亚婆罗洲热带雨林的探险之旅。

最让张宁难忘的是带领三个上海00后走入亚马孙寻蝶科考。有个细节,张宁老师至今意犹未尽,为了避免被蚊虫叮咬,出行前充分准备,打了所有相关疫苗,在雨林里“全副武装”穿戴整齐,这样的装备行动起来却不太方便。他们无意间看到,当地的土著在没有过多防护的情况下,即便裸露皮肤也没被蚊虫叮咬。其中奥秘何在?“在雨林里,土著导游教我们辨认一种特殊的蚁巢。这种蚁巢十分巨大,从树干上倒挂下来,足有一人多高。”张宁介绍。

向导演示着把手放在巨大的蚁巢上,只见他的手上迅速爬满了小小的蚂蚁,然后两手反复搓,手上就有一股香味,再抹在脸上、身上,这样蚊子就不会近身。原来,这种蚂蚁含有一种特殊的蚁酸。后来几天,他们用同样的方法,即便穿着短袖,也再没被蚊虫叮咬过了。如果说“蚁酸防蚊”是亚马孙科考的小技巧,对张宁来说,更加惊心动魄的是在王莲池旁边拍摄蝴蝶时,惊醒了大鳄鱼。张宁竭尽全力奔跑,终于侥幸逃脱了险境。

惊心动魄的18天里,科考队共记录了南美昆虫300余种,其中鳞翅目下的蝶类122种(计13科)、蛾类75种,其他目的昆虫100多种。更大的收获是3个00后的个人成长。张宁注意到,学生们在这次科考中有了微妙的变化——他们从爱采集变成更倾向于拍摄、记录,对他们来说,拥有已经不再重要,记录下那一瞬间要高过拥有标本的价值。

03

“蝴蝶老师”步履不停

去年,浦东青少年活动中心附近的生态公园里新开辟了一片1500平方米的区域,作为生态项目研究基地。每到周末,就会有学生们来到这片基地进行实践活动。他们尝试将已经绝迹上海的丝带凤蝶幼虫放归自然,希望通过自己的努力为本土蝴蝶种群恢复贡献一份力量。

原来,张宁老师偶然路过这个公园,发现一片蝴蝶栖息地被工人们拔掉了杂草、铺上了草坪,心中不禁感到惋惜。他认为这样的设计虽然满足了人类生活的需求,但破坏了昆虫的生活环境。为了向学生们传递保护物种多样性的重要性,他与公园负责人协商,共同为恢复本土蝴蝶保育基地开辟场地。

在张宁老师的引导下,学生们不仅学到了知识,更培养了保护环境的责任感和使命感。“希望当这些学生长大后,保护生态的理念如同喝水吃饭一样平常,我们的环境就会变得越来越好。”

张宁与蝴蝶的缘分,可以追溯到他的初中时代。一节生物课上,老师的话让他久久无法释怀:“中国是蝴蝶大国,但相关的研究却是日本人在做,不少中国的蝴蝶,被他们抢先发表命名,就连介绍中国蝴蝶资源的书《中国的蝶》也是日本人考察后写的。”这番话深深触动了张宁,“中国的蝴蝶,应由中国人来研究,它们的名字也应由中国人来赋予。”

1982年,张宁怀揣着这份决心,考入上海师范大学生物系,师从昆虫学专家沈水根教授。1986年毕业后,他选择回到家乡,在横沔中学担任生物教师。自此,每个周末和暑假,张宁都带领学生们穿梭于田间地头,跨越城乡,开始了长达十余年的蝴蝶科考之旅,真正将自己的热爱变成了自己的事业。

为了确保科考的顺利进行,张宁老师总是提前做好充分的准备工作。他亲自前往考察地点进行踩点,了解地形、气候等基本情况。他深知温度和湿度对蝴蝶幼虫生长的重要性,因此总是格外关注这些环境因素。此外,他还为学生们量身定制捕蝶网。有矮个子的“小毛头”想要申请用更长杆的网兜,张宁老师会耐心地告诉他,还要等他再长大一些才能用,一方面是不方便操作,另一方面更是担心伤到孩子的手腕。

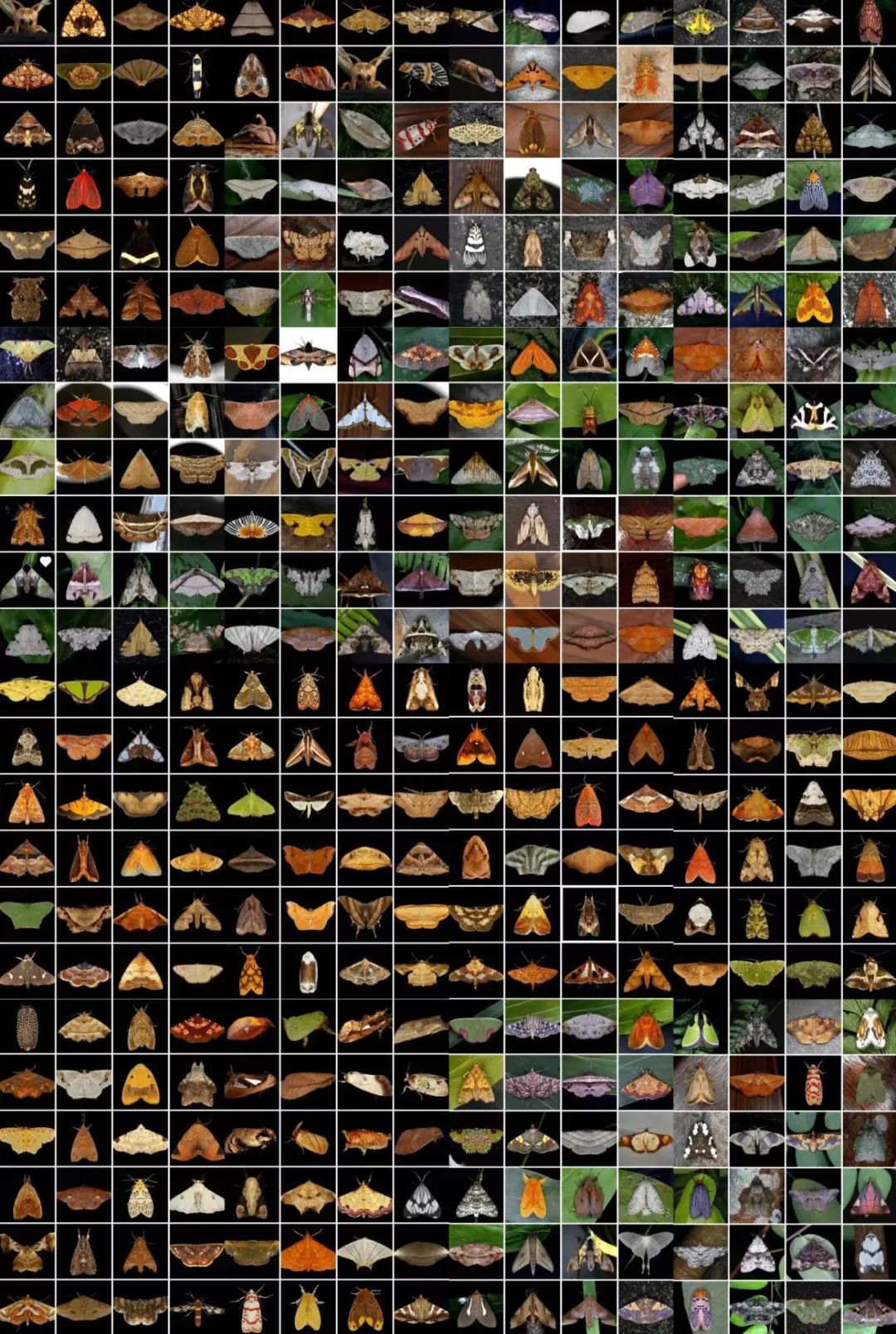

2020年,张宁老师的研究方向有了新的拓展。他发现上海地区的蛾类资源丰富但研究相对匮乏,在生物界中也鲜有探究飞蛾的人。为了弥补这一空白,他决定将研究重心转向蛾类,并指导学生开展“蛾遇申城”生物多样性的课题研究。这项调查活动累计进行了300多次,为上海地区的蛾类研究积累了宝贵的资料。

蛾调生态照汇总图

04

在真实科考中收获成长

野外科学考察中,张宁引导学生们,科考不止于记录蝶蛾的种类、数量和生活习性,还要有所思、有所想。每年的科考活动中,学生们都能撰写出各具特色的论文,其中不乏在各种创新大赛上斩获殊荣的佳作。

在张宁老师的悉心指导下,建平实验张江中学七年级的王之磐同学,凭借《华夏公园蛾类多样性与其他生态公园对比》这一深入研究的课题,荣获了市青少年科创比赛的二等奖。研究时间跨度有将近半年的时间,每周五的夜晚,王之磐都会与小伙伴们一同前往华夏公园,进行“灯诱”活动,之后认真做好记录,仔细统计和分析数据。

王之磐同学开展蛾调

多年参加科考营的邱语桐是一位热衷于蛾类调查研究的女生,凭借《上海尺蛾发生规律研究》,摘得“雏鹰杯”红领巾科创达人挑战赛特等奖,并获得第二十届上海少年科学院“小院士”称号。

中小学阶段的科考活动,无疑点燃了众多学生对生物科学的热爱。张宁老师介绍,最早的科考队成员如今已步入大学殿堂,其中不乏选择生物相关专业深造的学生。

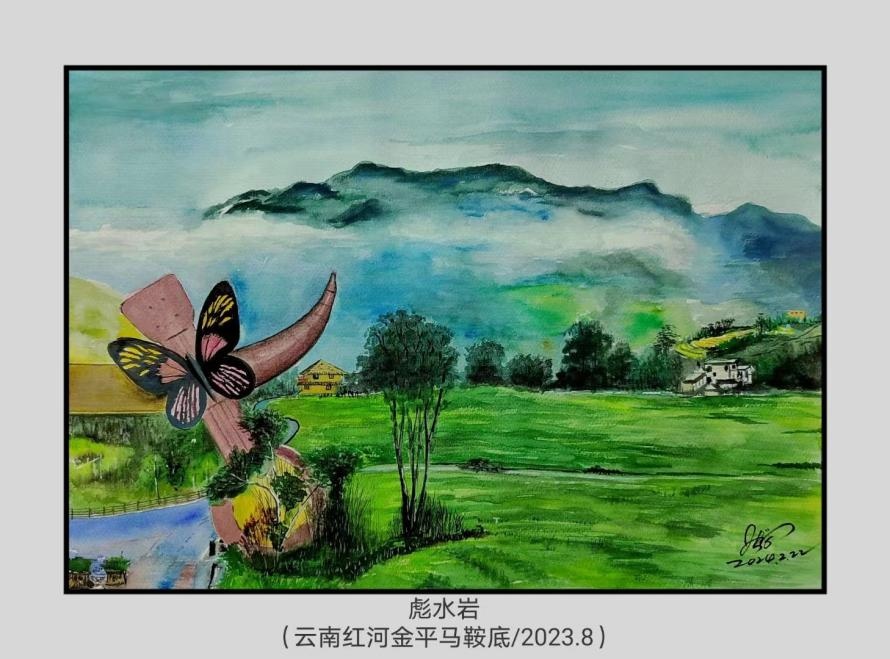

张宁坚信,理解大自然的多样性,同样需要接纳孩子们成长的多样性。在和自然对话的过程中,也要发现和接受人的多样性的美。科考之旅,不必拘泥于带回某个特定的“课题”,它也可以是科学与艺术完美融合的创新之作。因此,他也会鼓励学生们用摄影、绘画、拼贴画甚至折纸等艺术形式,记录他们眼中的昆虫世界。

最近,张宁又获得了一个新身份——浦东新区“科学启明星计划”校外明星讲师。他希望,将自己多年来在蝴蝶研究与教育中的经验,传授给更多热爱昆虫的老师,去点燃更多孩子探索自然的好奇心。

图片由受访者提供

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________

上观号作者:第一教育