点击上方图片回顾专栏往期内容

被执行人不动产处置一直是执行工作的重点和难点。由于处置工作往往存在变现困难、周期较长、无益拍卖等难题,强制管理制度应运而生。强制管理,主要指人民法院在执行过程中,对于已查封的不动产,在无法拍卖或者变卖的情况下,经申请执行人同意,交付申请执行人管理,以管理所得的收益清偿债务的执行措施。

在本期分享的案例中,执行法官灵活运用强制管理制度,从高效率、低成本兑现胜诉当事人权益出发,以执行效益最优为先,既保证债权人的权益得到最大限度清偿,又以更为温和的方式物尽其用,在实现权益的同时避免利害关系人经营受损,实现一举多赢的司法效果。该案获评2023年度上海法院百例精品案例。

张某、葛某某申请执行上海某医疗净化工程有限公司、双某某民间借贷纠纷案

裁判要旨

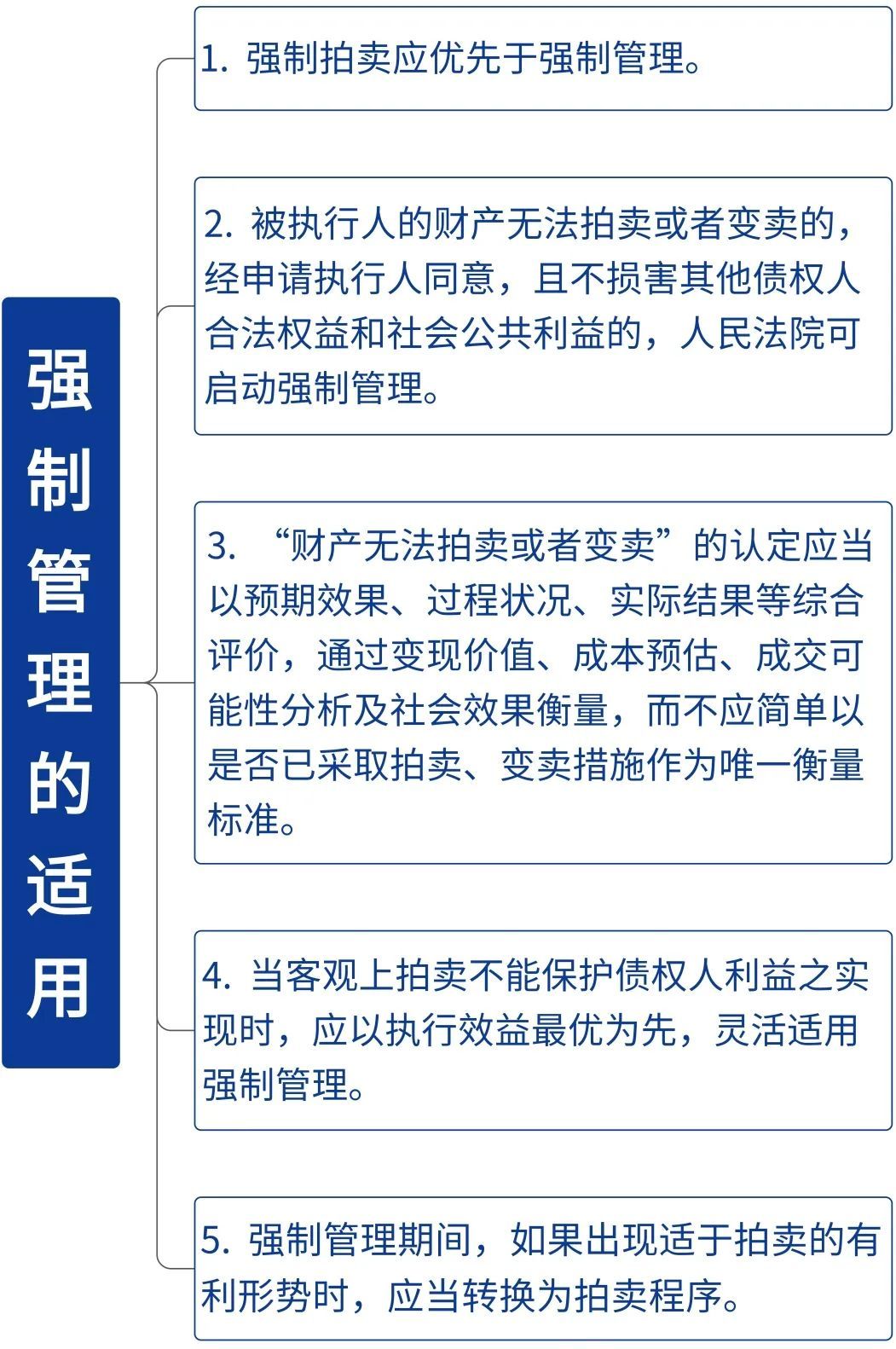

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十条规定:“被执行人的财产无法拍卖或者变卖的,经申请执行人同意,且不损害其他债权人合法权益和社会公共利益的,人民法院可以将该项财产作价后交付申请执行人抵偿债务,或者交付申请执行人管理……”并非意味着采取拍卖、变卖措施是适用强制管理的前置程序。具体适用时应当以预期效果、过程状况、实际结果等进行综合评价。由申请执行人担任管理人,其实施管理行为应具体、明确、适当,并接受人民法院监督。在强制管理期间,如果出现适于拍卖的有利形势时,应当及时转换为拍卖程序。

关键词

不动产处置 / 拍卖 / 变卖 / 强制管理

案例撰写人

武博、万瑾

法官解读

01

基本案情

张某、葛某某与上海某医疗净化工程有限公司(以下简称医疗公司)、双某某因民间借贷纠纷诉至人民法院。人民法院判决明确,医疗公司、双某某应共同归还张某、葛某某借款本金170万元及相应延期补偿款、利息损失和违约金。案件生效后,因义务人医疗公司、双某某未按生效法律文书的规定履行义务,权利人张某、葛某某向人民法院申请执行。

2022年7月8日,上海市徐汇区人民法院(以下简称徐汇区人民法院)立案执行,并向被执行人发出执行通知书、报告财产令,责令双某某、医疗公司履行还款义务并如实申报财产,同时启动了财产调查程序。

执行中,人民法院依法查封被执行人双某某名下位于上海市闵行区某路某号1103室的不动产。经实地勘察,执行法官发现上述房产已与案外人某路某号1101室、1102室等六套房产打通,整体租赁给上海市闵行区某培训学校(以下简称培训学校)作为教室使用。经进一步产权调查,该不动产另设有最高额抵押590万元,抵押权人尚未起诉。

2022年8月29日,人民法院向培训学校发出协助执行通知书,要求提取不动产租金收入至人民法院账户,并发还申请执行人。

2023年1月,房屋承租人培训学校向人民法院反映,租赁合同即将到期,而作为产权人的双某某迟迟未露面,上述房屋无法续租。

案件执行面临多重困境,一方面,该房屋物理上与其他不动产联结,不适于拍卖,或者即使拍卖成交,亦可能为无益拍卖,无法了结本案债务;另一方面,房屋空置造成极大资源浪费。且培训学校反映,学校经营状况良好,已与其他五家业主续签合同,如本案房产未能续租,将极大影响运营。

02

执行结果

经申请执行人同意,2023年4月2日,徐汇区人民法院作出强制管理裁定,指定申请执行人张某、葛某某为上海市闵行区某路某号1103室管理人,禁止被执行人双某某处分涉案不动产及强制管理所取得的收益。

强制管理裁定作出后,人民法院向申请执行人依法送达强制管理义务告知书,告知不动产租赁所获得的收益(扣除维修等必要费用外)将作为清偿执行款,并告知其在管理期间应负担交付前后监管及管理期满后的返还等义务。同时明确期限为还清本案全部债务为止,但因担保物权行使等客观原因导致强制管理终结的除外。

2023年4月13日,张某、葛某某作为管理人与承租人培训学校签订《房屋租赁合同》。2023年6月开始,每月房租119731.74元陆续支付给申请执行人。

03

执行思路

04

案例评析

现行法律及司法解释对于不动产处置除规定拍卖、变卖程序外,还规定了强制管理制度。由于司法解释相关规定较为原则,实践中强制管理的适用受到了一定的限制。本案执行中的争议焦点在于已查封的不动产,未采取拍卖、变卖措施前,能否直接适用强制管理。

一般来说,强制管理可分为三种形态:

➤ 一是单纯的强制管理,主要指不动产经查封后,无需强制拍卖,直接就不动产进行强制管理,以收益清偿债权。该情形下强制管理不依附于强制拍卖,而是作为单独的执行措施。

➤ 二是并行的强制管理,强制管理与强制拍卖同时进行,又可以分为先强制管理后强制拍卖,拍卖成功后撤销强制管理以及先强制拍卖,不成功后再启动强制管理。

➤ 三是辅助的强制管理,只有拍卖、变卖等财产变现措施未能实现时,方能启动强制管理,即强调司法拍卖的有限性和自身的替补性。

目前,我国关于强制管理的规定,见于《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第四百九十条:“被执行人的财产无法拍卖或者变卖的,经申请执行人同意,且不损害其他债权人合法权益和社会公共利益的,人民法院可以将该财产作价后交付申请执行人抵偿债务,或者交付申请执行人管理;申请执行人拒绝接收或者管理的,退回被执行人。”

此外,《中华人民共和国民事强制执行法(草案)》中关于强制管理,规定为“已查封的不动产,不宜变价或者无法变价的,当事人可以申请人民法院强制管理……”由此看来,相关法律规定倾向于选择辅助的强制管理,即通过强制管理来弥补拍卖措施的不足。

那么,以“财产无法拍卖或者变卖”为前提是否意味着采取拍卖、变卖措施是适用强制管理的前置程序?

一般而言,强制拍卖能迅速并即时获得较大的变现价值,更有利于保护债权人的利益。在适用上,强制拍卖应优先于强制管理。本案中,申请执行标的较大,启动不动产拍卖是最常规的执行路径。

但在执行中发现,本案如拍卖具有以下几个难点:

➤ 拍卖难度大。本案房屋系商业用房,与相邻房屋均打通,客观上难以分割,且该状态持续多年。上拍后,流拍率较高或者实际成交价值低。

➤ 大额抵押已到期。经调查,该房屋上设有最高额抵押590万元,2022年6月已届期。目前抵押权人并未起诉。一旦人民法院拍卖,抵押权人申请参与分配,就该房屋目前的市场价值来看,本案债权人无法得到清偿。

➤ 租赁到期后资产闲置。因产权人下落不明,新的租赁合同无法签署,可能因资产闲置而造成资源浪费。本案如果强调必须在流拍且变卖不成的情况下,才启动强制管理。那么耗费大量司法资源后,申请执行人也不能从司法拍卖行为中获益。

相关法律规定的表述为“无法拍卖或者变卖”本身系一种主客观评价,应当以预期效果、过程状况、实际结果等综合评价,而不应简单以是否采取某种措施作为唯一衡量标准。当客观上拍卖不能保护债权人利益之实现时,应以执行效益最优为先,适用强制管理。

此外,强制管理由申请执行人担任管理人,其实施管理行为应具体、明确、适当,并接受人民法院监督。在强制管理期间,如果出现适于拍卖的有利形势时,应当转换为拍卖程序。

执行的目的在于实现当事人的胜诉权益,在申请执行人看来,其权利是否真正而全面地实现,相对迅速的执行措施更为重要。当财产流拍、不宜拍卖、变现价值和债权数额相差巨大等情形出现时,如何帮助债权人实现债权成为执行法院的第一要务。强制管理措施充分利用被执行人财产,以管理收益抵偿债权的方式,一方面能够保证债权人的权益得到有效清偿,另一方面以温和的方式物尽其用,符合社会经济发展的趋势。

(评析部分仅代表作者个人观点)

05

法条链接

《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》

第四百九十条 被执行人的财产无法拍卖或者变卖的,经申请执行人同意,且不损害其他债权人合法权益和社会公共利益的,人民法院可以将该项财产作价后交付申请执行人抵偿债务,或者交付申请执行人管理;申请执行人拒绝接收或者管理的,退回被执行人。

来源丨上海市高级人民法院、

上海市徐汇区人民法院

高院供稿部门:研究室(发展研究中心)

案例撰写人:武博、万瑾

责任编辑:邱悦、牛晨光

编辑:马雯珺

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴

上观号作者:浦江天平