危局与救亡是吕思勉自出生至青年、中年,最重要的时代主题。以著述实践“魂魄所依不能忘”之郁郁乎“文”,构成此一时代史家与史学的核心命意。

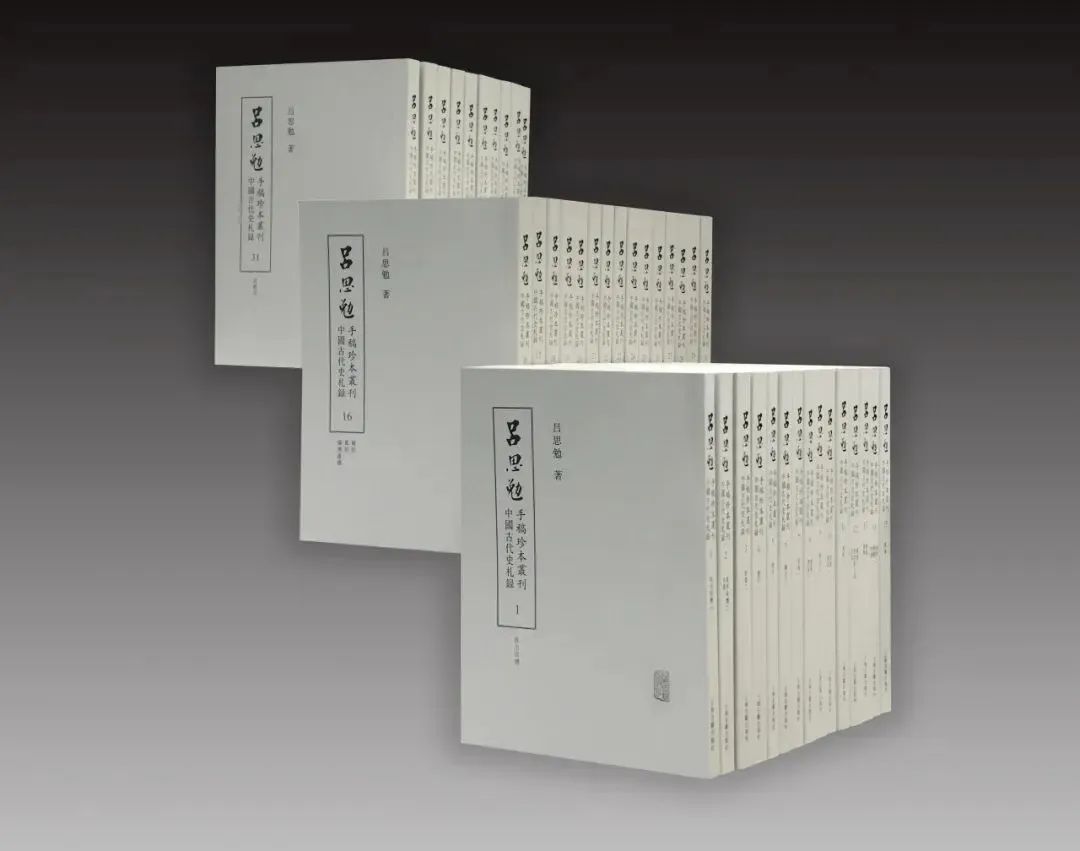

今年是吕思勉先生诞辰140周年。近日奉读上海古籍出版社影印出版的《吕思勉手稿珍本丛刊·中国古代史札录》,40巨册。我是习近代史的,对先生的古史研究在研、读之外,并无发言资格。先生是常州武进人,我的乡前辈,读他的东西因此带有别样的亲近。我想,就我的专业,以“民族主义”、文教存续和趋新的“保守主义”三方面,谈一谈吕先生和他身历、书写的“中国近代史”。

《吕思勉手稿珍本丛刊·中国古代史札录》

吕先生的近代史书写,是身历的历史,是他的生活,他的家园和亲朋。他既用冷峻的史笔写史,为后世记录当下、梳理脉络;又激切地用写史思考当下,展望未来的中国。读先生的近代书写,与读他的古史有相当不同的感受:古史以制度史见长,以“理乱兴亡”和“典章制度”构筑通史框架;而近代书写则着重战争与外交,尤重外交。史源是一个问题,时代太近难以获取社会与经济的丰足材料,但更重要的,恐怕还在史家的抱负。

写“近代史”对吕先生来讲,不若写史,更是时论,其中寄托了太多的艰困和激愤。在这些艰困和激愤的背后,我们能更多看到这个木强的历史学家内心的深情。

时代中人的心迹剖白

吕著《中国近代史八种》《讲义》勾勒大纲,以重大政治事件为串联节点,重政治与外交;《前编》讲入近世以前中国的情形,主讲交涉;《中国近百年史概说》以北伐为节点,讲中西交涉与外力入侵;《中国近百年史补编》,主体为抗战,“敌寇的降伏”,依然重在外交;《中国近世文化史补编》,分商业、财产、征榷、官制、选举、刑法、学校七篇,为晚清以降典章制度的概略;《日俄战争》讲述其渊源、战事、战后交涉,重点勾画日、俄对于东北及东北亚洲的谋夺;《国耻小史》,讲述鸦片战争前的世界及鸦片战争以降的历次侵略战争;《近代史表解》是对从鸦片战争至解放战争历史要点的列举。一如先生在开篇中论述的,所谓“近世史者也,可分为二期,一自欧人东来,至清末各国竞划势力范围止,此为中国受外力压迫之时代;一自戊戌变政起,讫于现在,此则中国受外力压迫而起反应之时代也”。这是吕著中国近代史的主旨:勾勒外力冲击下中国的内政与外交,战事以及立约与交涉的过程。

习近代史者,“冲击—反应”学说与“在中国发现历史”是我们熟知的北美中国学对峙性论述框架。读吕先生的论述,很容易联想到“冲击—反应”,但展卷而下,具体内容却又完全是由中国政治的内在理路铺陈。先生讲,“中国政治疏阔,武备废弛,但求与天下安,实只可处闭关独立之时,而不宜于列国竞争之世也”,高度概括了传统向近代变迁的起点与因由。进而讲到清代,将清代内治分为四期:(一)顺治入关至康熙平三藩、灭郑氏为戡定之期;(二)圣祖、世宗整顿内治,至高宗遂臻极盛;(三)高宗秉性夸大,文治武功,皆近文也饰,末年更用一黩货无厌之和珅,吏治大坏,民生日蹙;(四)遂至内忧外患纷至沓来,嘉、道以后,日入于艰难之世矣。因之,就五口通商以前政治、财政、军备情形略论之,“以见木腐虫生,其来有自,虽曰西力东渐,为千年未有之变局,然今日所以国蹙民贫至于此极者,其患实有所受之也”。西力如何冲击,“国耻”如何被催迫,又如何开出“民族主义的万丈光焰”,是吕著中国近代史的一根血脉。

甲午战时,吕先生的家中已经有了《海防论》《海国图志》《瀛環志略》这些书,日常翻读、借阅亲友。他还曾写到辛亥光复时家乡常州的一则故事:有吴姓或胡姓老而无子,其远祖于明亡时,遗有明代衣冠一袭,命子孙世世宝藏,光复时着以祭告,此人并一衣之而出,谓吾虽无子,眼见汉族光复而死,我的祖宗也可以无遗憾了。此事知之者甚多,惜当时干戈未攘,未能访得姓名居址,及其先世事迹,观于此,“可知抱民族主义的,实不乏其人”。1946年,他的《忠贞》一文,记述四位在抗战年间以不同方式、不同面目守而身死的“无名氏”。

吕先生说,中国古代秉持的是“人类一体的平等主义”,民族主义实不甚发达,南宋以后情形才渐渐不同,再到近代,情形就更不同了:“民族主义,从少数志士仁人心中,渗透了向不接受的阶层,更发动了向不参预的阶层。”这篇写于1940年的《中国现阶段文化的特征》,总论了八百年来民族主义的逐渐生长,至抗战岁月,终成为“现阶段中国文化的一个特征”。读史著,便是读时代中的人和人心。在吕先生的近代书写中,我们能读到非常多“万丈光焰”这样的词汇,是时代中人的心迹剖白。评估文史作品的成就,一则为道理计,讲其论述理路、思辨能力,二则,也不能无视能流之久远的价值感染力。

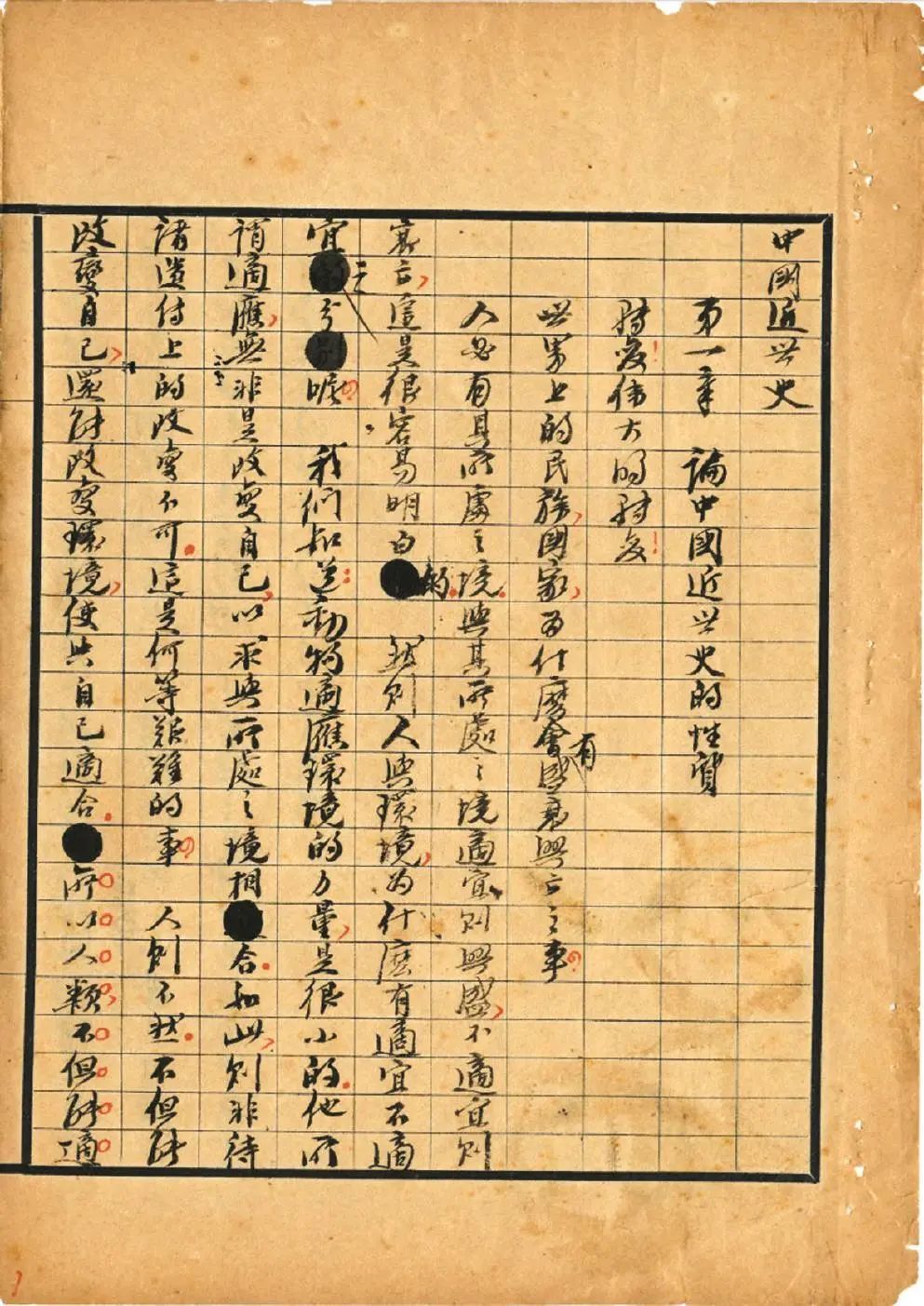

吕思勉手稿

《中国近世史》前编第一章“论中国近世史的性质”

文教存续

危局与救亡是吕先生自出生至青年、中年,最重要的时代主题。民族主义除却基于边界的情感论述,更是文教承载。不同于清遗民“话兴亡之陈迹,抚丧乱之靡届”的哀愤,学人更着意讨论的是如何以学术参与救亡,如何展衍“民族精神”。以著述实践“魂魄所依不能忘”之郁郁乎“文”,便构成此一时代史家与史学的核心命意。

吕先生在《吕著中国通史》书末引述梁任公所译拜伦《哀希腊》:“如此好河山,也应有自由回照。……难道我为奴为隶,今生便了?不信我为奴为隶,今生便了”,于孤岛上海,于“极沉闷中”,为这个数千年的大国、古国,呼唤“一百二十分的自信心”。他讲明末诸遗老,“所以百折不回,事虽不成,然仍深藏着一个革命的种子于民间,至近代革命时犹收其效力”,民族主义是国民活力的源泉。他借宋朝遗民诗人、画家郑所南(思肖)的事迹表达沦胥之感——郑所南在宋亡后,画兰皆不画土,人或问之,则曰:“土为番人夺去,汝不知耶?”郑所南“著有《心史》,藏之铁函,明季乃于吴中承天寺井中得之。其书语语沉痛,为民族主义放出万丈的光焰。”由此我联想到钱穆“万里逃生,无所靖献,复为诸生讲国史”,于昆明西南联大完成《国史大纲》,联想到陈垣在沦陷区连续发表《明季滇黔佛教考》《南宋初河北新道教考》《清初僧诤记》《通鉴胡注表微》等“抗战史学”,称颂遗民坚贞。这是史家的同调,用历史书写表彰爱国精神和民族气节,也是严耕望先生讲的“国家多难,书生报国”。抗战时期史家的集体心志,新文化运动向西、向新,危亡却促发了更多的回向本民族,从传统中汲取精神力量,在有关历史文化的陈述和总结中,向时间深处寻找通解,激励于现实。

先生以典章制度为纲展开古史研究,而隐含其中的则是对中国社会“理乱兴亡”的探索,思考的终点也止于遭遇大变局的近现代中国,想要追寻的也就是中国政治会去往哪里,中华民族的文教精神、文化传统将系于何方。

1941年抗战期间,吕思勉与师生们合影,在右上角写下了“一片冰心”四个字。前排左二为吕思勉先生

不断趋新的“保守主义”

先生在自述中论及民初的思想与心迹,他讲自己“见解,颇与严几道先生相同”。

严复在清末民初,是共和的坚决反对派,我们虽然不把他放在典型的清遗民行列中,但称其为广义的文化遗民,似乎也没有大问题。而吕先生,不可能有人把他与清遗民同列。那吕先生为什么这样讲?我把他理解和概括为一种不断趋新的“保守主义”。

举两则与他的近代书写相关的具体实例。一为《三十年来之出版界(1894—1923)》,文章不长,但大刀阔斧又很精准地概括、检讨了晚清以降的图书事业,其风气变迁与学术进退。先生讲“新书新报之能动撼社会”,晚清的译书与出版,虽有许多是射利之举,然而“一时风起云涌,使社会耳目一新,亦不能谓其全无功绩也”。这篇文章可以说是研究晚清出版史、阅读史的一篇重要文献,先生并不是专门研究者,仅以时人观察,便有这样的感知和判断,非常了不起。他一方面称赞译书、出报者传扬新学,“一纸书贤于十万师”,开创中国的新纪元;另一方面又批评其中的鱼龙混杂,“率尔操觚之作多,精心结撰之作少”。而对研究国故者,他一方面肯定在欧化趋势日盛的情况下,此自为学术界之要图;另一方面,也批评研究国故者实有二弊:一则自号为新,而思想不免陈旧。二则遇趋于新,疑古太甚,实未明国故之性质,“二者相较,楚因失矣,齐亦未为得也”。

再举《蔡孑民论》,吕先生将康有为与蔡元培并而论之,康有为讲学于万木草堂,蔡元培主持北京大学,前者开甲午战后风气之转变,后者有五四运动以来风气之转变,“其机甚微,而所动者大”。吕先生讲,个人的、情感的好恶可不同,但这两位先生推动时代风气,开创学术之新纪元,则同为中国历史上会永久留下痕迹的巨擘。这更是一种有大视野的不偏不倚。时移世易,哪怕康长素在后五四时代已被新青年们斥骂为“灌输种种反革命的思想、做出种种反革命的举动”,目为老而贼朽而坏,吕先生却可以在历史脉络中看到他的开时代先声,作公允评价,在《从章太炎说到康长素梁任公》一文中,更是将清末之康长素比方为宋朝之王安石,虽执拗、不能尽善,但其伟大也在此。这是学理与文教理路,在政教上,吕先生讲,儒家的传统思想向来是把人分作治者与被治者两个阶级,把治者阶级造成理想中的士大夫,仗其力来治理国家,“这条路明明是绝路”。吕先生理解的马列主义、阶级及改善政治,与他在甲午戊戌之际“最信康梁之说”、接受的康有为“大同”思想,实有接榫之处,“今知社会改进之关键,在于阶级斗争,则只要有此觉悟,善之力量,随时具足;且其改革可以彻底,世界乃真能走向大同。”这也与他关注理乱兴亡、关注民生是联在一起的,先生强调过,“治化之隆汙,其本原实在社会组织”,徒求之于政事之理乱,抑其末焉者也。一如他在自述中说的,“言政治者本重改革制度”,所有的改革政治、爱国爱民族,最终都要落在“改革社会”这一点上。

吕先生讲,学术是国家社会兴盛的根源,这是人所共知的;然而研究学术,却宜置致用于度外,而专一求其精深。当一国家、社会遭遇大变局之时,正是读书人应当潜心于学术之际。他也讲过,对于学问的见解,大概观察现社会所得,而后以书籍证明之,读书与观察社会之事实二者交相为用,后者之力量实远强于前者。吕先生这是在告诉我们,学人应当对他的时代担负什么;他的作品也告诉我们,不朽是因为智性携带了情感,根植于时代又超越了时代的深沉的情感。

(作者系上海社会科学院历史研究所研究员)

来源:文汇报

上观号作者:上海市社联