2024年4月26日是第24个世界知识产权日,一年一度的“全国文联知识产权宣传周”活动于2024年4月22日-28日再次举办。今年活动的主题是“担负新使命、把握新机遇、应对新挑战——积极关注新技术对繁荣文艺创作及版权保护的影响”。

日常工作生活中,文艺工作者也会遇到很多知识产权的问题。为帮助广大文艺工作者进一步增强知识产权意识,上海市文联社会服务处特邀请资深律师撰写相关文章——今天刊发的是方皛律师对在自媒体平台上“读”他人作品构成抄袭的问题发表的见解。

在自媒体平台上“读”

他人作品,构成抄袭

原告李某系小红书账号“小糖人饲养员”的博主,2022年4月22日,李某在小红书账号上发表文字作品《不会吃,不敢吃?新确诊的糖友该怎么吃》。被告戴某亦系小红书账号“以身试糖的呆呆”的博主,戴某在该账号上发表了视频作品《糖尿病可不是这也不能吃,那也不能吃,越不吃身体越不行,尤其刚成为糖友的人,不要走弯路》。经比对上述两项作品,虽然文字作品和视频作品的表达形式不同,但是戴某的视频作品完全使用了李某文字作品的表述,即戴某把李某的文字读了一通,再配上戴某的影像资料,剪辑成了一个视频作品。李某认为戴某侵犯了其著作权,遂向法院提起诉讼,请求判令被告停止侵权,发布声明消除影响,赔偿经济损失维权成本在内的经济损失共计6万元。

法院认为

黄浦区人民法院经审理认为,被告戴某将李某的文章制作成视频,仅是作品机械形态的转变,该视频不能体现戴某的智力成果,不具有独创性,戴某的行为属于抄袭。据此,黄浦区人民法院判决,被告戴某立即删除涉侵权链接,并向原告李某赔偿包括律师费等维权费用在内的经济损失合计11,000元,被告戴某还应当在其小红书账号首页公开发表声明以赔礼道歉。

法院逻辑

评述

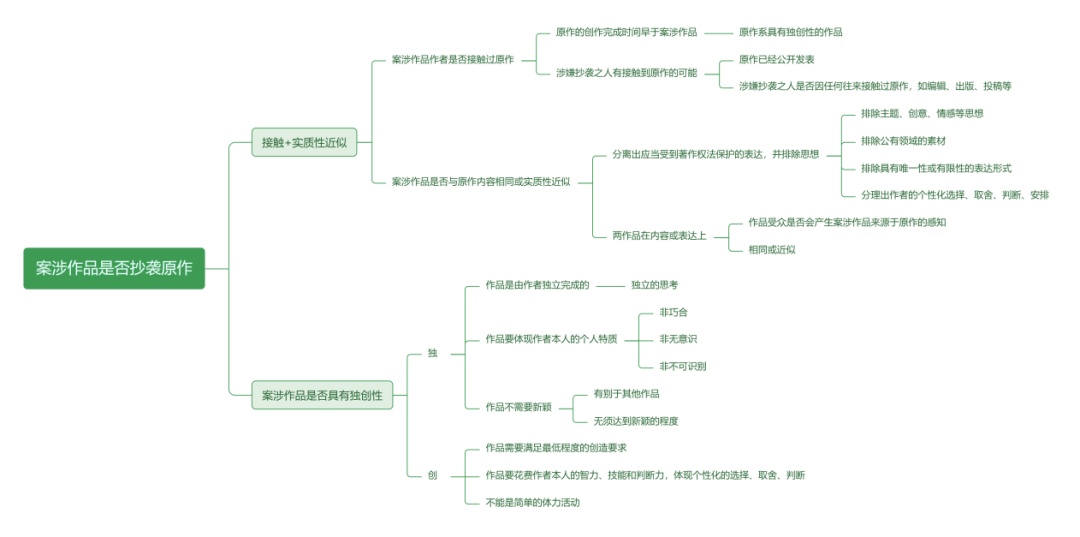

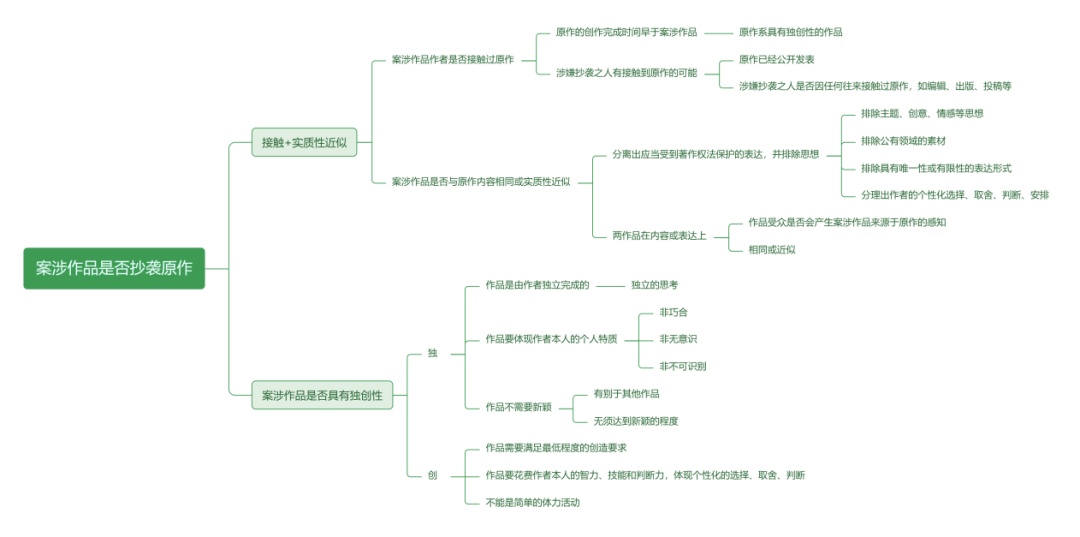

抄袭是一种为社会公众尤其是文艺工作者和学者深恶痛绝的行为,它往往伴随着欺骗和不公平的竞争。从普罗大众的视角来看,抄袭一般是指未经授权使用他人的观点、思想、创意或者表达,并且声称相关内容是自己的原创,其判断标准多源于评价人自身的直觉感受以及相关作品的近似程度,比如,直接复制他人的画作、论文并不进行任何改动,剽窃他人的观点、创意或理论而不陈明出处,未经原作者的授权就将文字作品改编为剧本等等。而从法律人的视角出发,抄袭则是一种侵犯他人合法著作权的侵权行为,该行为既侵犯了著作权人的财产性权利,也将侵犯作者的人身权。法律上的抄袭行为包括按原件尺寸、颜色、内容、结构、表达等原封不动的照搬,也包括扩大或缩小原件的尺寸、改变原件颜色等微量内容的复制,还有生搬硬套他人的论据、素材、内容并在表达上构成实质性近似等。在本案中,尽管戴某的视频作品包含了影像资料,但这些添加的内容没有改变原作的主要内容和文字表达,因此被视为没有独创性的机械形态转变。换言之,法院认为戴某对其录制的视频没有付出创造性劳动,该视频也没有体现戴某的个性化特质,且视频内容没有在原作上增添内容或者删除内容,其拍摄、剪辑的行为不构成对原作的实质性改动。而与本案类似的机械形态转变及载体形式转变,还包括从平面向平面(如复印)、平面向立体(对着照片进行机械的雕刻)、立体向平面(对着雕塑拍照)、立体向立体(对雕塑的复制)、无载体向有载体(对口述作品录音)等不涉及智力创造而仅包含体力劳动的复制。值得注意的是,著作权法本身保护的是表达而非思想,因此,用自己的语言和形式表达他人的观点、思想并用号称为原创的行为可能不被视为法律意义上的抄袭。同时,从本案中法院的观点来看,如果新的作品具有独创性,则该行为可能侵犯的是原作者的改编权,而不宜认定为法律意义上的抄袭(复制)。

作者 | 方皛(上海市君悦律师事务所)

部分文图素材:文艺权益保护公号

上观号作者:上海文联