王希明老师带领学生一起阅读

阅读对中学生的成长至关重要,但时下他们阅读情况并不理想。今天是世界读书日,本报记者特邀复旦大学附属中学特级教师、语文教研组长王希明谈谈近年来他对中学生阅读情况的观察和建议。

作为一名语文教师,王希明很热爱阅读,每年都在忙碌的学校工作里挤出时间坚持读书,也很重视学生阅读,努力带领学生们领略阅读的广阔和美妙。但据他对自己学生这几年的观察,他发现现在的中学生读课外书越来越少,这里说的课外书特指可以提高人文素养的人文社科类名著。对此,他相当忧虑。

为什么现在的中学生读书会变少?怪学生自己不爱读书?怪家长不重视?还是怪学校老师引导不够?“要找原因,真不能一味怪家长怪学生。主要责任在于我们现在的教育在实际操作上已经太过重视筛选了。”这里面有个最基本的逻辑——只有对考试有用的,才是值得花时间的。

很多学生从小在家长的监督下致力于刷题,对他们来说,学习就意味着考试。一提到读书,他们马上就会问:“这个高考会考吗?”“对语文成绩提高有用吗?”在他们眼中,读课外书貌似对提高成绩没有直接作用,比较务虚,而且平时课业压力比较大,所以不肯花时间花精力去读书。

阅读改变未来。即使不谈阅读对中学生发展的长远影响,功利点看,如果不读闲书,把时间省出来刷题提高成绩是否更有性价比?王希明认为未必,中学生应该在“百忙”中挤出一些时间来阅读,并保证一定的阅读质量。

有些中学生为什么现代文阅读读不懂?为什么作文立意肤浅?为什么作文语言表达干巴巴?在王希明看来,归根结底是因为书读少了。准确地说,是上档次的闲书读少了,即人文社科类名著读少了。

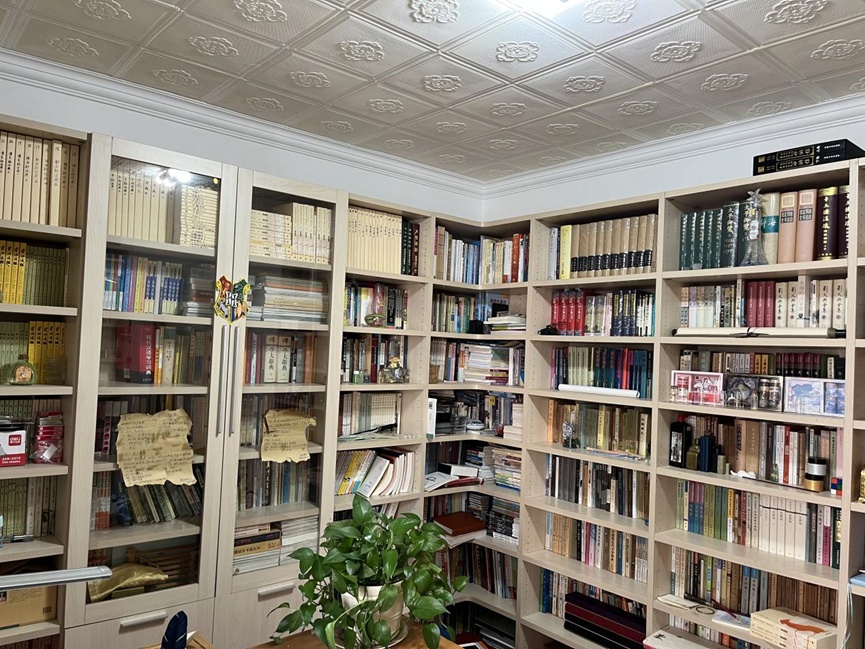

王希明的书房

读书是有用的,而且很有用。颐养性情,显示渊博,增长才干,这些都是读书带来的现实好处。长远来看,打破我们此生的时空局限、体悟更为广阔的生活,获得智慧,找到幸福,是能够通过读书获得的,这些比起增加我们在现实世界中的生存竞争力,是更为根本的好处。对于中学生来说,即使短视地说,读书也是有用的,“提高语文素养最根本的途径在于读书。”

“理想的教育是,既对学生的现在负责,又对他们的未来负责,在培育中自然完成筛选。素质和应试本就不该对立,好的人文素养应该能够转化为考试分数。虚实结合才好。”王希明表示。

除了空闲时间少,阅读心态过于功利外,中学生读书少的另一个重要原因是人文社科类名著带来的阅读挑战较大。相比之下,学生们更愿意去读一些消遣娱乐性的轻松东西,不愿意面对挑战。“但是,如果沉下心来想一想,如果一本书一读就懂,那么这本书其实是很难给你一些教益的。把读不懂的好书读懂,你必然会获得思想上的成长。”

相比于良莠不齐的网络小说,王希明推荐学生读名著,建议学生们要把有限的时间花在读已经被认定为经典的作品上,而非可能会被认定为杰出的作品上。“阅读时间有限,对于未经时间检验的作品,只需要花较少的时间阅读一小部分有代表性的,以便大致了解其情况,就足够了。”同时,他还建议中学生读书时勤做读书笔记。

除了学生自觉读,王希明认为语文老师应该有意识地带领学生去阅读好书。“好的语文老师不仅会给学生推荐好书,也会从专业角度给予阅读指导。”近年来,王希明老师经常给自己的学生推荐好书,带领学生一起阅读,引导他们去质疑去思考去从不同的角度看待问题,在阅读中拥抱真实的生活。

book

王希明推荐书目

1.推荐初中起可读的名著:

中国十部名著:《诗经》《论语》《庄子》《世说新语》《聊斋志异》《红楼梦》《唐诗三百首》《古文观止》《边城》《红高粱家族》

外国十部名著:《希腊神话和传说》《荷马史诗》《圣经》《神曲》《罗密欧与朱丽叶》《浮士德》《悲惨世界》《复活》《变形记》《伊豆的舞女》

2.推荐老幼皆宜趣味横生的十本好书:

《万历十五年》《菊与刀》《万物简史》《自私的基因》《苏东坡传》《窗边的小豆豆》《昨日的世界》《我不知道该说什么关于死亡还是爱情》《迷楼》《金枝》

关注:请点文章主标题下“东方教育时报”

或查找搜索公众账号

=== 从教育的视角看社会 | 从社会的视角看教育 ===

上观号作者:东方教育时报