2024年4月14日,由自得琴社与太仓市文化馆全新创排的江南丝竹新国风乐集《江南好》在上海young剧场上演。江南丝竹音乐自古蕴藏着浓郁的文化内涵,承载着江南人的生活智慧和审美情趣,本场演出是第39届上海之春国际音乐节的主体演出之一,也是自得琴社“非遗文化系列”的开篇之作。

相较于去年“上海之春”的“琴为何物·唐·孤烟直”自得琴社朝代系列音乐会,今年,自得琴社对多媒体、音乐、舞美、妆造多等多种艺术元素都进行了创新,以全新的表现形式,为观众展现出明代江南文化的独特魅力。

本次演出将故事设置在明代太仓城以国家级非遗「江南丝竹」为音乐创作核心,新编14首原创国风乐曲,并将“丝”与“竹”多形态解构延展;以一日晨昏的时间为序,用一位明代太仓学人的视角与生活轨迹,在充满“水”的流动之美的舞台上,展现出明代江南市民的生活百景图。

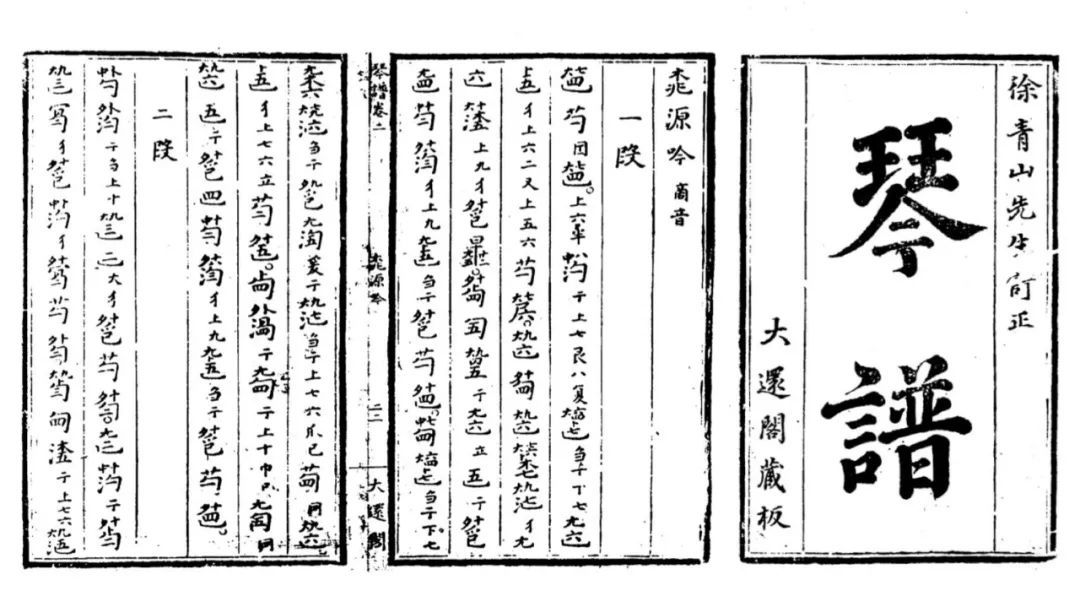

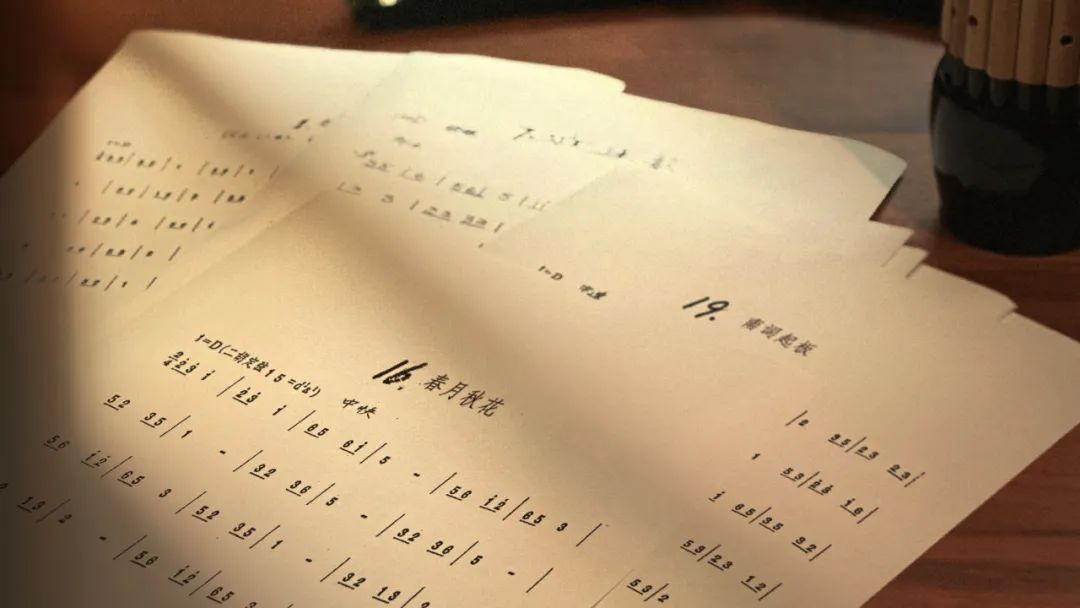

晨光起,《风入松》;一曲《明日歌》,从清晨至正午,穿过《学堂》与《行街》,汇聚于《百味市集》;午后微醺,《情窦》缱绻;日暮《过隙》,临清风吟《桃源》,对明月友《若市》,一场欢宴后,辗转《长相思》;月色皎皎,《朝花夕拾》枕眠……《明日复明日》何妨?《南词》《起板》再逢。这些乐曲吸收了《四合如意》《行街》《欢乐歌》等经典曲目的元素,分别描绘了从晨光起,途经学堂、市集,午间小酌,晚间吟诗作赋,终至入夜的生动景象。在乐器的运用上,则参考了当时的丝竹乐队编制,运用了二胡、琵琶、古琴等弹拨乐器,以及笛、箫、鼓等吹打乐器,其中古琴部分更是根据太仓明代名家徐上瀛的谱曲重新编排。

除了音乐的重现,舞台美术也将还原明代江南的生活氛围。整个舞台以“水”为设计主线,流动的江水、泉水、溪流等自然形态,让观众仿佛置身于小桥流水的人家;而泪珠、墨水等人文元素,则寄寓了诗书传家的文化底蕴。

为更好地再现彼时的服饰文化,音乐会的造型团队以丝绸为主要面料,复原了明代士人的装束款式,并以竹子、松鹤等典雅图案予以点缀,诠释“丝竹”文化内涵。

最独特的部分,在于本场音乐会将打破传统的表演形式。舞台上虽有一位乐手作为演绎者串联情节,但真正的主角却是所有的观众。通过精心编排的舞台营造,观众将被诱导进入角色,代入身为当年江南士人的身份,在音乐声中体会他们的喜怒哀乐。此外,融入娄东画派等元素,也将让观众沉浸在浓郁的江南文化氛围之中,感受历史的薪火相传。

对于此次演出,自得琴社的社长朱里钺表示,本届“上海之春”涌现出众多原创的民乐作品,体现出“上海之春”近些年来鼓励助推新人新作的专业舞台,自得琴社作为当下国内最独特的国风乐团,期待在未来有更多更好的作品带给听众!

文编 | 蔡一锐 刘莉娜

美编 | 慢慢华

摄影 | 朱相桦 刘孟宸 沈晓明 陈禹州

部分图片由自得琴社提供

上观号作者:上海文联