每年春天是长江刀鱼成汛的季节,也是长江江豚进入繁殖期的时节。在《中华人民共和国长江保护法》(以下简称《长江保护法》)实施3周年之际,很多人都特别关心,长江的生态修复取得了哪些进展?“江刀”、长江江豚等长江旗舰物种回来了吗?

从江刀说起

2015年的老滧港渔业村

骨软如绵、肉质丰腴、体表白亮的“江刀”,是开春后长江送给崇明人的第一份大礼。据当介绍,上世纪七八十年代,“江刀”其实并不稀奇,一网下去捞上来的“江刀”可论千斤。

2015年“江刀”捕捞画面

从“密密麻麻”,到一网下去只能抓上来几条“小刀”,再到“明前江刀”被炒到每斤7000多元的天价,其背后折射出的是“江刀”数量锐减的现实。

2021年,《长江保护法》出台,长江十年禁渔正式实施,那么3年之后,长江口的“江刀”鱼汛有没有回来?

上海市水生野生动植物保护研究中心(以下简称“水野中心”)承担农业农村部长江水域水生生物资源监测上海站职责,多年来一直对长江刀鱼进行着专项监测。据水野中心的研究团队介绍,这些年长江刀鱼的保护成果绝不仅限于鱼汛的回归。

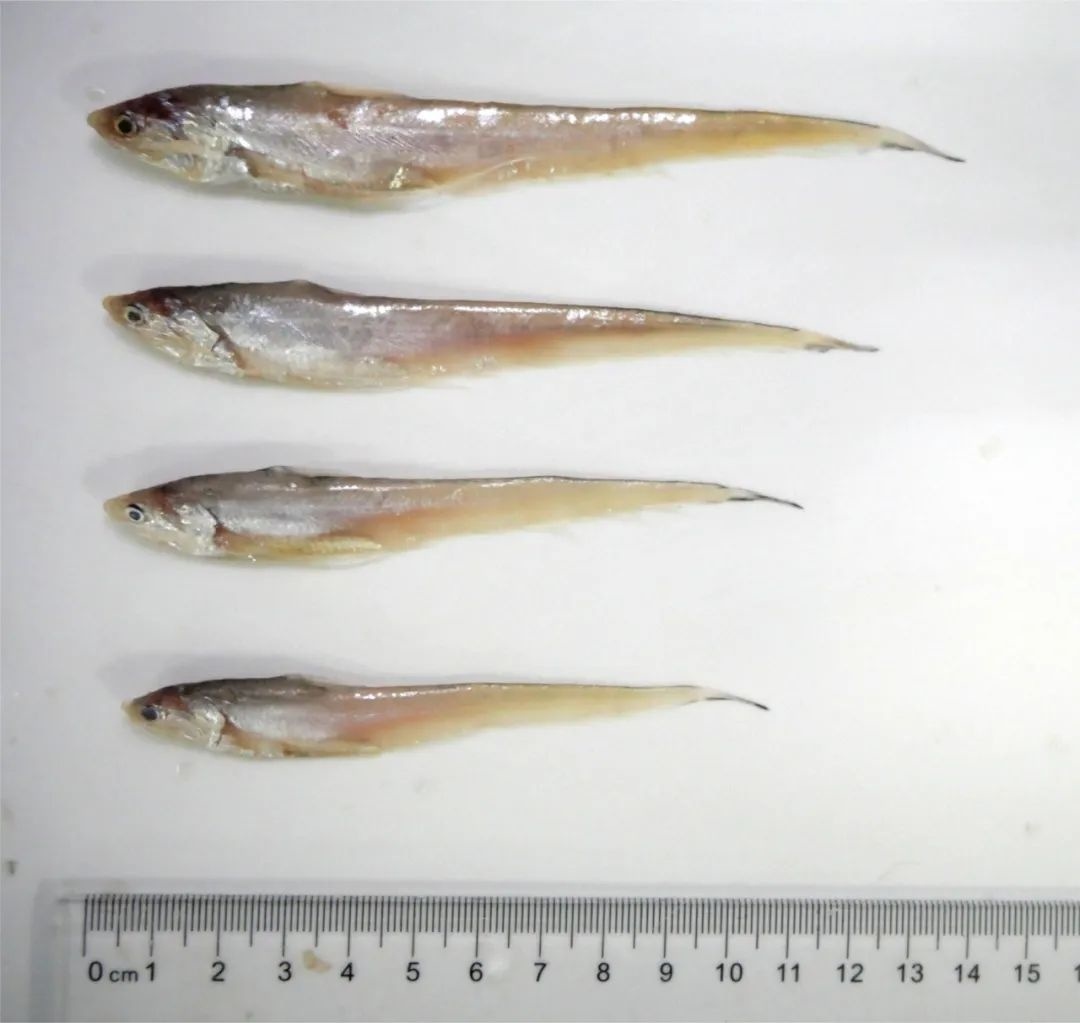

水野中心监测照片

洄游通道正逐步恢复

刀鱼(学名刀鲚),主要生活在长江近海的深水地区,每年早春沿着长江上溯至中游作生殖洄游。2023年2月23日,据农业农村部发布会消息,根据监测长江刀鱼已能够溯河洄游至历史上最远的洞庭湖水域,这很大程度上说明了,从长江入海口到长江中游的整个刀鱼洄游大通道正逐渐恢复生态功能。

水野中心监测照片

种群结构正逐步改善

2018年,渔村的船老大们曾断言,“江刀”真的是要绝迹了。然而随着长江全面禁捕以及《长江保护法》的全面实施,长江里的“大刀”又回来了。水野中心监测团队介绍,这两年他们在监测中多次发现100克以上的大规格刀鲚,监测数据显示刀鲚小型化现象得到遏制,资源量和生物学指标总体呈现增长趋势,种群结构正逐渐改善。

水野中心监测照片

再说到江豚

长江江豚,是中国特有的淡水豚类动物,也是地球上最为古老的物种之一。因其灰黑色的皮肤和胖圆的体型,长江江豚也被崇明人称为“江猪”,长江口的撑船人对它更是再熟悉不过。

早些年“江猪”根本就不是稀奇东西,但到后来,刀鱼少了,“江猪”也很难再遇见了。

上世纪九十年代初期,长江内大约还有3600头长江江豚,2012年锐减至1045头,2017年科考数据显示,长江江豚仅存约1012头。那么,几年之后,“江猪”在长江口的生存情况怎么样?

目击频率明显增长

据水野中心资源监测团队介绍,近几年在监测过程中,长江江豚的目击频率一年比一年多,2023年相比2022年也有明显增长,从13头次跃升至81头次。近几年来,随着长江禁捕等长江大保护措施的施行,网具没了、船只少了、干扰小了,江豚的生存环境正逐步改善,“江猪”又回来了。

形成相对固定的生活家园

经过水野中心资源监测团队近几年的持续观测发现,长江口长江江豚种群数量及其栖息范围不断扩大,东风西沙、青草沙水域形成较为稳定的长江江豚种群及栖息地。

幼体增多,种群壮大

监测团队介绍,近两年,能经常看到大、小江豚在一起伴游。江豚幼体数量的增加,说明江豚种群正在繁衍、壮大,也让我们看到了“江豚”这个物种延续下去的希望。

幼豚救助

2023年4月28日,一尾仅一周大的江豚宝宝在崇明岛东部搁浅,经水野中心等多方救助,小江豚被安全送回江中。这个案例也让监测团队印象尤为深刻:热心市民第一时间报警、警方接警后迅速出动、专业团队及时响应,这次成功营救的背后,是多方共同协力的结果。

全面退捕、加强执法、水质治理……长江治理多管齐下,这些年长江的变化有目共睹、肉眼可见,“江刀”、江豚等让大家牵挂着的长江旗舰物种也正在逐步回归,但生态治理形势依然严峻,长江大保护任重而道远。

资料:上海发布

编辑 | 何小燕

责编 | 陈薇婷 何小燕

上观号作者:上海金山