随着国际商事仲裁的迅速发展,紧急仲裁员制度在保护当事人权益方面发挥着越来越重要的作用,现已成为国际商事仲裁中的重要组成部分。虽然紧急仲裁员这一制度正迅速得到重视,但紧急仲裁员临时措施决定的执行问题一直备受质疑。实践中,执行紧急仲裁员临时措施决定面临的三个主要困境:紧急仲裁员的性质与法律定位尚未明确、紧急仲裁员临时措施决定的性质为命令还是裁决以及该决定是否具有终局性。为了更好地促进紧急仲裁员临时措施决定的可执行性,通过分析部分纾解路径,其一是新加坡、中国香港通过修改立法的形式对紧急仲裁员的决定予以认可;其二是英国法院可强制执行紧急仲裁员作出的强制命令;其三是美国法院判断的“实质影响说”;最后是印度法院认可执行仲裁地位于印度的紧急仲裁员临时措施的决定,以期提出合理建议。

一、问题的提出

仲裁是我国法律规定的纠纷解决制度,也是国际通行的纠纷解决方式。随着仲裁庭受理的仲裁案件中需要紧急处理的事项不断增多,紧急仲裁员制度相伴而生。自2006年国际争议解决中心(“icdr”)作为第一个采用紧急仲裁员制度的仲裁机构,其他的一些仲裁中心,如2010年斯德哥尔摩商会(“scc”)和新加坡国际仲裁中心(“siac”)等仲裁机构也相继引入紧急仲裁员制度。紧急仲裁员制度的设立填补了仲裁案件争议开始后与仲裁庭成立前关于当事人权益救济的空白,该段时间也是保全仲裁争议所必需的资产、证据及其他与案件有关事项的关键。这一制度再次强化了仲裁作为替代性争议解决的主要优势——速度,与常规的仲裁庭组成相比,紧急仲裁员制度中紧急仲裁员可在极短的时间内指定,并在大约一周内作出决定。据我国香港国际仲裁中心(“hkiac”)官网数据,在2013年11月1日至2021年5月31日间,从受理申请到其指定紧急仲裁员平均为19.7小时,整个紧急仲裁程序持续时长为平均为16天。紧急仲裁员制度由于其快速与专业性,对仲裁当事人有着较大的吸引力,全球范围内适用紧急仲裁程序的案件数量也在不断增长。

我国此次仲裁法(修订)(征求意见稿)(下称“仲裁法(征求意见稿)”)也将紧急仲裁员制度纳入其中,但总体规定较为简略,与国际商事仲裁发展实践有一定差距。紧急仲裁员制度究其本质是一种临时措施,其作出的关于临时措施的决定是否可被承认与执行是值得关注的问题。在2022年伦敦玛丽女王大学等颁布的《2021国际仲裁调查:让仲裁适应变动中的世界》的报告中对“如何调整会使仲裁地对当事人更有吸引力”进行调查,报告显示39%的受访者认为加强执行紧急仲裁员的决定或仲裁法庭下令采取的临时措施的能力可能会影响其对仲裁地的选择。虽然紧急仲裁员这一制度正迅速得到重视,但紧急仲裁员临时措施决定的执行问题一直备受质疑。与此相关的问题主要涉及紧急仲裁员的地位是否为仲裁员,紧急仲裁员的临时措施决定的形式是命令还是裁决,其命令或裁决是否具有终局性等问题。

二、紧急仲裁员制度及其适用现状

(一)

紧急仲裁员制度

早在2006年icdr在其仲裁中规则引入紧急仲裁员制度之前,一些国际知名仲裁机构已经有了在仲裁庭成立之前为当事人提供救济的想法,如icc于1990年试验一种仲裁前的裁判程序,在当事方要求下采用由专家管理的快速和保密程序,免于诉诸国家法院。该仲裁前裁判程序模仿了法国的le juge des refres(紧急开庭的法院)制度,当事人可要求地方法院采取一系列广泛的临时措施,以防止不可挽回的损害。随后一些主要仲裁机构均在其规则中纳入了紧急仲裁员制度,以下为伦敦玛丽女王大学等2021年颁布的《国际仲裁调查》显示的最受欢迎的五个仲裁机构——国际商会(下称“icc”)、新加坡国际仲裁中心(下称“siac”)、香港国际仲裁中心(下称“hkiac”)、伦敦国际仲裁院(下称“lci-a”)和中国国际经济贸易仲裁委员会(下称“cietac”)的仲裁规则中对于紧急仲裁员程序的规定。

仲裁机构规则中关于紧急仲裁员的规定

以上仲裁机构规则对紧急仲裁员制度的规定较为一致,都明确规定了紧急仲裁员的指定、回避以及作出决定的期限等。首先,关于紧急仲裁员的申请是否需要仲裁机构进行初步审查,大多数机构规定了机构有权进行初步审查,但并未明确说明对于紧急仲裁员申请初步审查的标准。例如,根据cietac规定“根据申请人提交的申请书、仲裁协议及相关证据,仲裁委员会仲裁院经初步审查决定是否适用紧急仲裁员程序。”同样,hkiac、siac以及icc的规则也规定仲裁院的院长有权决定是否受理紧急仲裁员的申请。其二,这些规则都没有明确规定紧急仲裁员在作出给予临时救济时应采用何种标准,但多数规则都明确规定,仲裁员可以对自己的管辖权作出裁决,也可以裁决他们认为“必要”或“适当”的临时措施,这有助于明确紧急仲裁员的权力并提高可执行性。其三,几乎所有仲裁规则都规定,紧急仲裁员的权力在仲裁庭组成或将案卷转交仲裁庭时终止。此外,几乎所有规则都规定,仲裁庭组成后,紧急仲裁员不再行使任何权力。仲裁庭可以对紧急仲裁员作出的临时命令或裁决(包括紧急仲裁员对管辖权的决定)予以修改或废止。这也是紧急仲裁员作出的临时措施决定执行的一大阻碍。

(二)

紧急仲裁员制度的适用现状

1.境外紧急仲裁员制度的适用现状

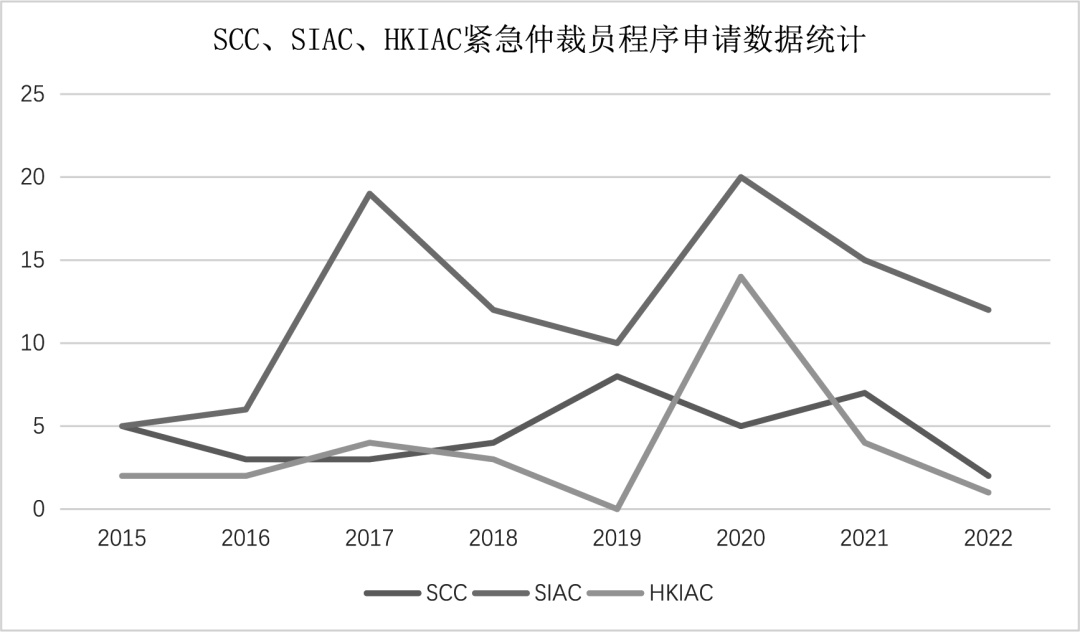

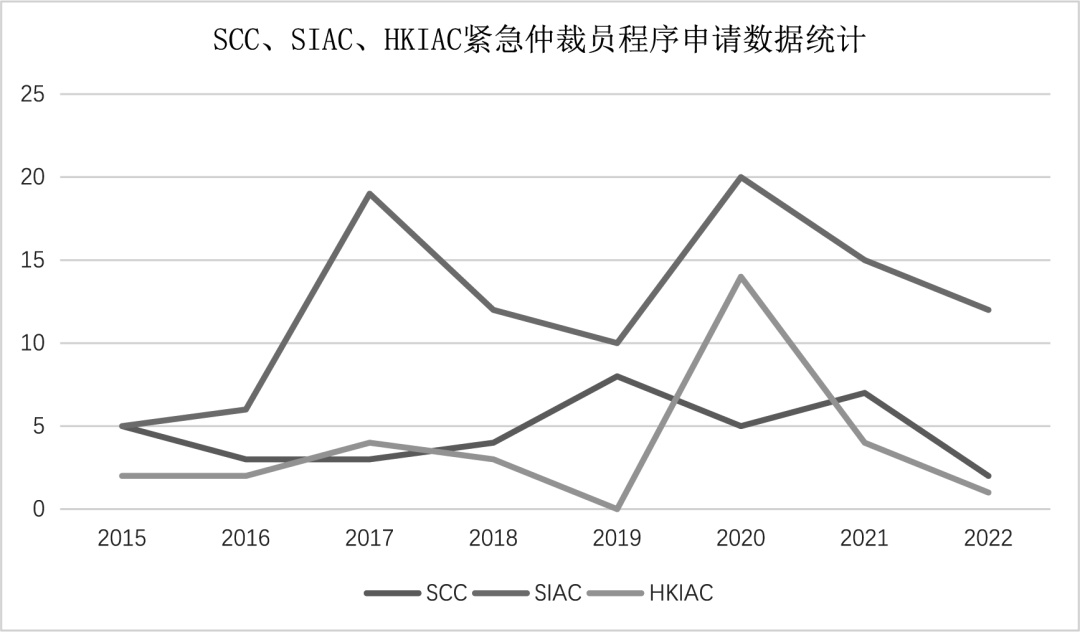

上述图表展示了从2015年至2022年间紧急仲裁员制度在一些国际知名仲裁机构中的申请数据,在2020年siac与hkiac的受理的紧急仲裁员程序申请数量最高,分别为20次与14次,而scc在2019年申请数量最高,为5次。据icc官方报告显示,自2012年icc引入紧急仲裁员这一临时措施以来,到2019年3月1日止,累计收到当事方95次的紧急仲裁员程序申请,平均每年收到11.9次申请。通过分析以上数据可以得知紧急仲裁员制度适用的数量有所波动,相较于各机构受理的仲裁案件总量来看,受理的紧急仲裁员制度的案件似乎较少。除当事人对紧急仲裁员制度需求无一般的仲裁程序高之外,紧急仲裁员所作的临时措施决定的执行难题也是当事方选择紧急仲裁员制度的一大阻碍。

2.国内紧急仲裁员制度的适用现状

我国内地自引入紧急仲裁员制度以来,截至目前一共受理了三起适用紧急仲裁员程序的案件。其中两例在香港法院获得执行,另一例由当事人自觉履行。从已经被执行的三次紧急仲裁员案例可以得知,我国仲裁机构虽然突破了临时措施法院专属模式,但是适用条件是限于双方所约定适用的法律承认紧急仲裁员可以作出临时措施的情况。而且如果是国内的仲裁案件或者选择适用中国法的情形,也不能适用紧急仲裁员制度。此外如果是在我国执行的案件,也很可能因为违反我国法律规定而无法得到执行。

我国现行仲裁法并未规定紧急仲裁员制度,且结合我国民事诉讼法律规定来看也未见“临时措施”这一表述,只有与临时措施本质特征一致的保全措施。但我国此次仲裁法(征求意见稿)第49条第2款明文承认了紧急仲裁员制度,但是其第2款规定的紧急仲裁员的临时措施受到其第一款适用条件的限制,也就是临时措施必须在我国领域外执行的,方可采取紧急仲裁员决定的临时措施。显然,《仲裁法征求意见稿》并未规定在我国境内实施的紧急仲裁员制度,与国际发展实践还存在一定差距。

三、紧急仲裁员临时措施决定的执行之困境及原因

紧急仲裁员制度已具有三十多年的发展历史,但在世界范围内并未形成统一的承认与执行模式,紧急仲裁员制度在实践中仍存在诸多问题,包括紧急仲裁员的性质与法律地位不明确;紧急仲裁员作出临时措施的决定的形式——命令还是裁决;以及该决定是否具有终局性。

(一)

紧急仲裁员的性质与法律地位不明确

目前学界对紧急仲裁员是否为承认及执行外国仲裁裁决公约(又称“纽约公约”,下称“纽约公约”)或国内仲裁法意义下的“仲裁员”尚无定论,争论不一。其中一种观点认为紧急仲裁员不是仲裁员,由于纽约公约的订立早于最近出现的紧急仲裁员现象,纽约公约在其定义中并未考虑到紧急仲裁员的概念。新加坡、中国香港、荷兰与新西兰最近对仲裁法的修订中将“紧急仲裁员”这一概念纳入“仲裁员”,也进一步印证“仲裁员”的法定定义没有考虑到紧急仲裁员这一概念。

另一种观点认为紧急仲裁员是仲裁员。除依据仲裁的立法判断紧急仲裁员这一性质外,另一种方法是依据当事人的意思表示。从该角度出发,可以将分析紧急仲裁员的性质与仲裁协议的性质联系起来,意思自治是仲裁的重要原则,仲裁是当事人合意选择的纠纷解决方式,其所进行的各项程序均取决于当事人的合意。如《国际商会仲裁规则》《伦敦国际仲裁院仲裁规则》均在其规则中采取消极列举的方式排除紧急仲裁员制度的适用,如果当事人在仲裁协议中明确排除紧急仲裁员制度,则有关紧急仲裁员制度的规定不被适用。通常情况下,一旦当事人选择了《国际商会仲裁规则》《伦敦国际仲裁院仲裁规则》,则意味着当事人同意适用紧急仲裁员制度。此外,多家仲裁机构的仲裁规则都规定紧急仲裁员有权决定自己的管辖权,如《新加坡国际仲裁中心仲裁规则》规定。仲裁规则赋予仲裁庭的各项权利(包括自裁管辖权)也同样赋予紧急仲裁员;《国际商会仲裁规则》规定,紧急仲裁员应在裁令中认定是否具有管辖权裁令采取紧急措施。而且紧急仲裁员与仲裁员一样,均需披露可能对其公正性与独立性造成影响的各种信息及履行回避义务等,与一般的仲裁程序存在高度的相似性。

(二)

紧急仲裁员临时措施的决定形式——命令还是裁决

对紧急仲裁员决定的可执行性的另一种阻碍涉及该决定的性质——命令还是裁决?虽然《国际商会仲裁规则》第28条第1款规定仲裁庭可以自由决定其所采取的措施的形式,但29条第2款规定紧急仲裁员的决定应当采取命令的形式。如前文所述,在大多数仲裁机构的规则中,紧急仲裁员可以以“裁决”或“命令”的形式作出决定,仲裁机构给出的选择也暗示了临时措施决定性质的不确定性。

纽约公约第1条第1款规定:“仲裁裁决,因自然人或法人间之争议而产生且在申请承认及执行地所在国以外之国家领土内作成者,其承认及执行适用本公约。”对该条的简单解读是纽约公约仅适用于仲裁裁决而不适用于仲裁命令。

对紧急仲裁员决定性质的质疑与基于紧急仲裁员性质的质疑都是对命名的争论。据icc紧急仲裁员调查报告显示,在某些司法管辖区(如澳大利亚、黎巴嫩、阿联酋、泰国和俄罗斯),将紧急仲裁员的决定定性为“命令”或“裁决”可能会引起一些担忧。但在大多数司法管辖区,在适用“实质重于形式”的原则时,任何类型的临时措施所采取的形式几乎没有实际意义。在像美国这样的司法管辖区,法院一般不会采用形式主义的方法区分紧急仲裁员制度中“命令”或“裁决”的术语。相反,美国法院会参考其有利于仲裁的政策、撤销或执行诉讼的背景、裁决的性质和内容以及当事人的意图。然而,一些学者认为对临时措施决定的命名可能很重要,他们认为紧急仲裁员对决定形式的称呼表明了紧急仲裁员对裁决可执行性的信心。一些人引用2006年贸易法委员会国际仲裁示范法(下称“示范法”)修正案第17条h款要求承认和执行临时措施,“不论该措施是在哪个国家颁布的”,也不论裁决的性质或形式如何。但需要明确的是,第17h条并没有明确规定法院不应该对裁决的形式进行形式上的区分。但是2006年的示范法并未考虑到紧急仲裁员这一特殊程序。对基于裁决形式的紧急仲裁员决定的质疑与基于仲裁员性质的质疑是一个类似的问题,主要是关于形式命名的争论。

(三)

紧急仲裁员临时措施的决定是否具有终局性

裁决是否具有终局性是对紧急仲裁员裁决可执行性的主要考量之一,即便紧急仲裁员以裁决的形式作出裁决,如果法院认定裁决缺乏终局性,裁决仍可能不可执行。纽约公约第5条第1款e项缔约国可以不予执行“裁决对各造尚无拘束力”的裁决。“有约束力”一词已被广泛解释为仲裁裁决必须是“最终的和有约束力的。”换言之,裁决必须“最终解决提交仲裁的争端”,而紧急仲裁员制度没有做到这一点。因为大多数规定了紧急仲裁员制度的机构规则都指出,后成立的仲裁庭可以随时撤销或修改该决定紧急仲裁员作出的决定。一些学者认为紧急仲裁员的命令是否可在法院强制执行,不是应当由仲裁规则管辖的问题,而是由执行地的法律管辖的问题。一般而言,根据纽约公约,紧急措施不能强制执行,因为它们不符合纽约公约第1条第1款意义上的“裁决”。

2006年修订的示范法第17条第h款规定:“仲裁庭发出的临时措施应当被确认为具有约束力,并且除非仲裁庭另有规定,应当在遵从第17i条各项规定的前提下,经向有管辖权的法院提出申请后加以执行,不论该措施是在哪一国发出的。”示范法认为临时措施的有关决定是可以执行的。正如加里·伯恩所言,纽约公约的法律性质考虑缔约国的立法需要改变,以使纽约公约充分生效。而且各国对不可仲裁性和公共政策的看法随着时间的推移而改变,在各缔约国几乎普遍承认仲裁员有权给予这种救济的情况下,“裁决”一词没有理由不包括仲裁员就临时措施请求作出的合理的,经签署的决定。综上,关于紧急仲裁员临时措施的决定是否具有终局性争论不一。

四、促进紧急仲裁员临时措施决定执行之纾解路径

关于紧急仲裁员临时措施决定的可执行性问题最快和最直接的路径是修改国内仲裁立法。少数几个国家的法域——新加坡、中国香港和最近的新西兰——修改了其仲裁法规的内容,授权各自的法院执行紧急仲裁员作出的临时措施的决定。但是,修改国内立法是漫长与困难的,在缺乏法律明确规定的情况下,各国制定了加强可执行性或提供替代补救办法的办法。第一个是已经提到的优先解决方案,通过立法修正案直接有助于可执行性,以新加坡、中国香港为例;二是以英国为代表的通过法院作出强制性命令的形式促进执行;三是以美国为代表的“实质影响说”的判断标准;四是印度采用的方法——法院认可执行仲裁地位于印度的紧急仲裁员临时措施的决定。

(一)

新加坡、中国香港通过修改立法的形式对紧急仲裁员的决定予以认可

新加坡与中国香港是典型的通过修改立法的形式承认紧急仲裁员的决定具有可执行性。

新加坡于2012年通过修订的国际仲裁法(international arbitration act,下称“iaa”)是国际上首次以立法方式明确紧急仲裁员地位的国家。新加坡仲裁立法采用了“双轨制”,即对国内、国际仲裁作出区分,主要依据的法律分别为仲裁法和iaa。iaa首先在其第二条第一款直接明确了紧急仲裁员的地位,“仲裁庭”是指独任仲裁员或仲裁员小组或常设仲裁机构根据当事人同意或采用的仲裁规则(包括机构或组织的仲裁规则)任命的紧急仲裁员;其次,在其第6条第12款明确了裁决的可执行性,规定“仲裁庭(包括紧急仲裁员)在仲裁过程中作出或发出的所有命令或指示,经高等法院许可,可按法院作出的命令的相同方式执行,如获准,可根据该命令或指示作出判决;”其三,在其第27条第1款明确规定了“裁决”与纽约公约意义下的裁决一致。“仲裁裁决”具有公约赋予的含义,但也包括仲裁庭在处理第12(a)(c)至(j)条所述事项时作出或发出的命令或指示。

我国香港地区的《仲裁条例》在第3a部分对紧急仲裁员临时措施的执行问题作出了规定。第22a条解释了何为紧急仲裁员,“紧急仲裁员(emergency arbitrator)指为处理各方在仲裁庭组成前提出的紧急救助申请,而根据各方协议或采用的仲裁规则(包括常设仲裁机构的仲裁规则)委任的紧急仲裁员。”第22b条确认了紧急仲裁员临时措施的可执行性。紧急仲裁员根据有关仲裁规则批给的任何紧急济助,不论是在香港或香港以外地方批给的,均可犹如具有同等效力的原讼法庭命令或指示般,以同样方式强制执行,但只有在原讼法庭许可下,方可如此强制执行。《仲裁条例》自2013年起明确规定紧急仲裁员程序包括紧急仲裁员命令的可执行性,在其第22a条及22b规定紧急员临时措施的决定可以与仲裁庭的裁决一样以完全相同的方式获得原诉法院的强制执行。同时,条例规定,准予或拒绝执行临时措施的法院决定不得上诉。这些规定为临时措施在我国香港地区的执行构建了较为完整的法律体系,有利于紧急仲裁员临时措施决定的顺利执行。还有一些国家如新西兰通过了一项类似于新加坡修正案的法律,于2017年3月1日生效,承认紧急仲裁员作出临时措施的决定可以执行。

(二)

英国法院可强制执行紧急仲裁员作出的强制命令

1996年英国仲裁法中虽没有直接关于紧急仲裁员临时措施决定执行的有关规定,但也并没有什么规定可阻碍紧急仲裁员的命令的执行,根据该法第42条,紧急仲裁员可作出由州法院强制执行的强制命令。英国法院认为,尽管存在争论认为紧急仲裁员不是仲裁员,但紧急仲裁员是有资格发布临时措施的,因为英国法院的作用是支持仲裁程序,因此在仲裁庭有管辖权的情况下,法院授予临时救济的权利应该受到限制。同样,法院认为,只有在紧急仲裁员权力不足,或缺乏行使这些权利的实际能力时,法院才可以进行干预并准予临时措施,否则应当由仲裁庭处理。2023年9月6日,英国法律委员会发布了关于修改1996年英国仲裁法的最终研究报告和相应的条文修改建议草案关于紧急仲裁员进行了修改,进一步加强了对紧急仲裁员作出的临时措施决定的执行力度。修改建议为:“1996年仲裁法应规定:(1)如果紧急仲裁员的命令被忽视,则其有权作出强制性命令(peremptory order);如果强制性命令仍被忽视,这可能导致法院下令强制要求当事人遵守。(2)允许紧急仲裁员根据44条第4款准许当事人的申请。”

英国是典型的仲裁友好型国家,法院在仲裁程序中的作用是支持仲裁,即便现有法律中并未明确规定紧急仲裁员作出的决定可被执行,但英国法院可以强制执行紧急仲裁员作出的强制命令。

(三)

美国法院判断的“实质影响说”

美国法院“实质影响说”判断的标准是包含临时措施的决定明确并最终地解决了一个独立的问题。作为典型的判例法国家,美国存在大量对于法官裁决具有拘束力的判决,在紧急仲裁员决定的执行方面也不例外。

第一个是雅虎公司(yahoo!inc.)诉微软公司(microsoft corporation.),这是一起根据美国仲裁协会的仲裁规则进行仲裁的纠纷。紧急仲裁裁决要求雅虎公司继续执行与微软公司的合同,并完成向微软搜索引擎的过渡。雅虎公司向纽约南区地方法院提出撤销该裁决,理由中包括该裁决缺乏终局性;微软随即亦向该法院提起诉讼,要求法院承认并强制执行紧急仲裁员作出的临时措施,最终地区法院支持了微软公司,承认了该项紧急仲裁员的裁决。法院认为,紧急仲裁员所做的临时措施决定的救济本质上为最终救济,驳回了雅虎公司的撤销该裁决的请求,支持了微软公司的承认并执行紧急仲裁员作出的临时措施的决定。

长期以来,美国法院都倾向于承认与执行紧急仲裁员作出的临时措施的决定。最近的一个案例是vital制药公司诉百事可乐公司,在佛罗里达州南区的一项法院裁决中,法院确认了紧急仲裁员对vital制药公司的临时措施决定,该决定要求其在仲裁期间遵守与百事可乐公司的分销协议条款。佛罗里达州南区法院认为,紧急仲裁员的决定在联邦仲裁法下得到足以得到确认,因为它对仲裁程序而言并非无关紧要的程序性决定或初步裁决,而是解决了在仲裁程序进行期间是否需要维持现状以及继续履行合同的问题。

(四)

印度法院执行仲裁地位于印度的紧急仲裁员临时措施的决定

在印度,与紧急仲裁员制度有关的法律立场并不明确,因为1996年印度仲裁与调解法(下称“仲裁与调解法”)并未规定紧急仲裁员制度,且仲裁与调解法第2条第1款d项将仲裁庭定义为独任仲裁员或仲裁员小组。2014年,印度法律委员会发布了第246份报告,该报告提出建议修订仲裁与调解法第2条第1款d项中“仲裁庭”的定义,将紧急仲裁员纳入其中,以便在仲裁机构规则规定任命紧急仲裁员的情况下明确“紧急仲裁员”的法律地位,然而这一建议并未被提交议会。

印度最高法院在amazon.com nv investment holding inc. v future retail ltd.(“亚马逊诉未来”)采取了较为渐进的步骤,执行了由新加坡国际仲裁中心指定的紧急仲裁员作出的临时措施的决定。本案中,亚马逊根据仲裁协议中的争议解决条款,根据siac规则申请启动了紧急仲裁程序,在听取各方意见后,紧急仲裁员作出了不利于未来的若干指示的决定。法院认为,1996年仲裁法与调解法第17条所载的“仲裁庭”一词包括“紧急仲裁员”这一概念。因此,法院认为其临时措施的决定在印度是可以执行的。未来认为依据印度现有法律不承认紧急仲裁员的概念,对该决定向法院提出异议。随后,德里高等法院驳回了未来的抗辩,法院的初步论证为:一是紧急仲裁员并非对案件没有管辖权;二是仲裁与调解法没有禁止紧急仲裁员的概念;三是紧急仲裁员作出的相应命令并非无效。随后法院对紧急仲裁员决定的可执行性进行了分析,仲裁与调解法第2条第1款c项将仲裁裁决定义为包括临时裁决,但并没有明确规定命令等形式是否为“裁决”,但最高法院在摩根证券及信贷有限公司诉莫迪橡胶有限公司一案中认为,裁决的本质是终局性及其对其裁决的主体事项的约束性,所以法院认为关于临时措施的决定应依据具体性质及约束性综合判断。最终,德里高等法院明确了依据双方当事人约定的国际仲裁机构规则作出的紧急仲裁裁决符合印度仲裁法第17条规定的要件,具有可执行性,但值得注意的是仅限于仲裁地在印度的案件。

所以在实践中除了中国香港和新加坡等司法管辖区的法院更新仲裁员的定义,将紧急仲裁员纳入“仲裁员”避免争议外,英国法院可强制执行紧急仲裁员作出的强制命令;美国等司法管辖区的法院采取关注个案的“实质影响标准”;而印度法院则只认可执行仲裁地位于印度的紧急仲裁员临时措施的决定。

五、结语

我国正将统筹推进国际商事仲裁中心建设试点工作作为新时期大力加强涉外法律服务工作的战略性任务,努力将我国建设成为国际仲裁新目的地。作为仲裁重要组成部分的紧急仲裁员制度在我国目前尚处于发展阶段,对于我国紧急仲裁员临时措施决定的可执行问题,我国应当借鉴新加坡、美国等国家关于紧急仲裁员临时措施决定执行的有益经验,但同时也要结合我国实际情况,分析该类措施是否可以施行。具体而言,除了依照仲裁法(征求意见稿)将紧急仲裁员这一制度纳入法律当中,使我国现行的仲裁规则与仲裁法律保持一致,减少实际执行过程中出现的阻碍,实现有法可依;其次,关于紧急仲裁员性质与法律地位这一问题,我国可以借鉴“实质影响说”的做法,法院在审查紧急仲裁员作出的临时措施决定是否可以执行时,个案判断;在关于临时措施决定是否具有终局性时,分析该措施对当事人的救济是否为最终救济。最后,我们应当以更加开放的态度发展仲裁,加大法院对于仲裁执行的支持力度,保障其在我国的良好运行,形成仲裁与法律良性互动的有益氛围。

往期精彩回顾

目录|《法治实务》集刊2023年第2卷

王谦谦|“长三角一体化”背景下生态保护立法路径选择——以太浦河流域生态保护立法为例

张子强 罗朝晖|生态环境保护区域协同执法的系统化研究

张燕|depa争议仲裁机制研究

朱克|国际商事仲裁中第三方资助的挑战与应对

裴碧君 向会英|国际体育仲裁院临时仲裁制度探析及对中国体育临时仲裁的启示

上海市法学会官网

http://www.sls.org.cn

上观号作者:上海市法学会