近年来,杨浦区不断加强海绵城市顶层设计,持续完善机制体制建设,优化海绵城市管控流程,在海绵城市建设四大类项目推进过程中持续发力,推出多个具有代表性的示范项目。其中,建筑与小区类项目——城投宽庭·光华社区以多样化的“社区+海绵”理念,着力打造杨浦新江湾城区域的高品质人才安居工程。

项目简介

城投宽庭·光华社区是上海城投集团在新江湾城布局的保障性租赁住房社区之一,位于杨浦区学德路27弄,紧邻轨道交通10号线新江湾城站、悠方购物中心,周边分布长海医院、同济大学第一附属中学、复旦大学、新江湾城公园等商业、医疗、教育和市政配套,居住、生活便捷。

项目遵循“社区+海绵”理念,通过应用海绵技术,优化场地雨水排水条件,减少地面径流、强化蓄水能力、控制污染物外排、增加雨水回收利用,打造景观环境优美、建筑尺度宜人、配套设施完善的海绵型居住社区,充分满足周边人才的高品质居住需求。

城投宽庭光华社区实景图

海绵技术应用

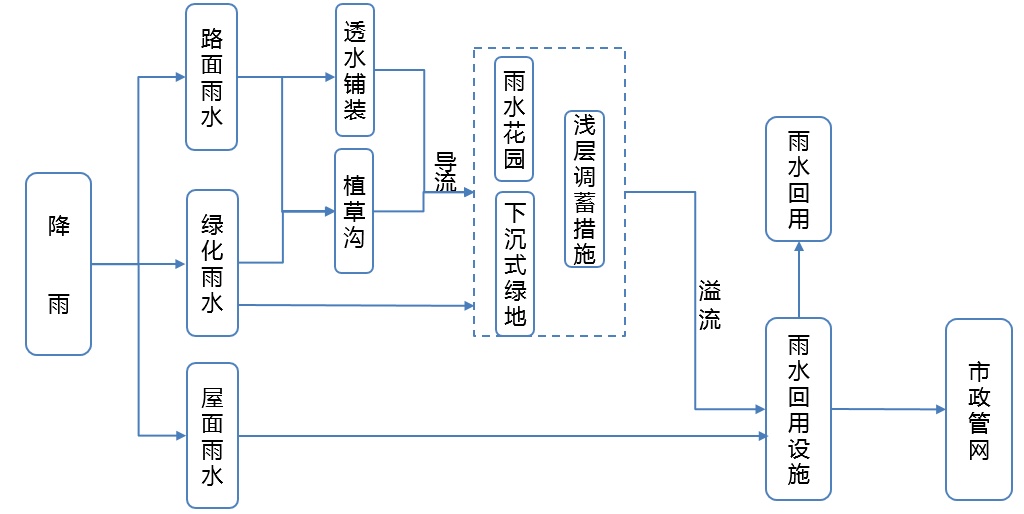

项目在建设过程中,综合景观效果和场地条件,选用适宜的海绵城市技术措施,形成“透水铺装、植草沟引流+生物滞留设施消纳”的雨水径流组织形式,并加入雨水回用设施,实现水安全、水环境、水生态、水资源等4方面协同提升。项目调蓄总容积达到300m³,最终实现年径流总量控制率80%、年径流污染控制率65%的目标。

项目场地雨水径流组织示意图

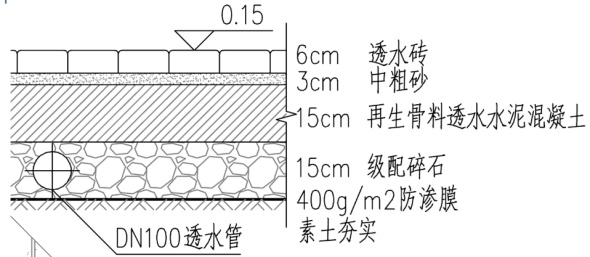

1、优化下垫面,采用透水铺装降低场地径流系数

透水铺装的应用有助于减少雨水径流,增加雨水下渗,实现社区内小雨不积水的效果。除此之外,通过渗入透水铺装内部雨水的蒸发,在一定程度上缓解城市热岛效应。

透水铺装剖面图

透水铺装实景图

社区利用植草沟收集、转输地表径流,以自然形成或人工挖掘的浅凹绿地汇聚并转输来自地面的雨水,通过植物、沙土的综合作用净化雨水,使之逐渐渗入土壤,涵养地下水。

植草沟实景图

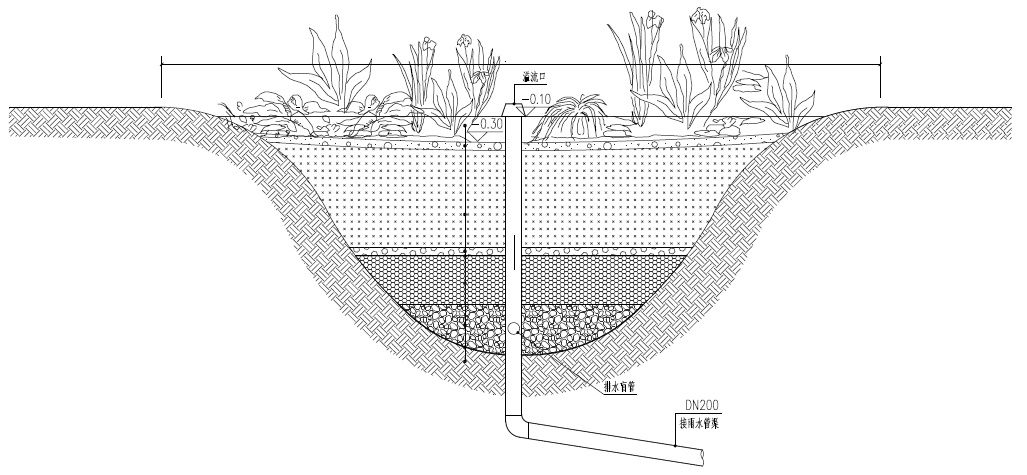

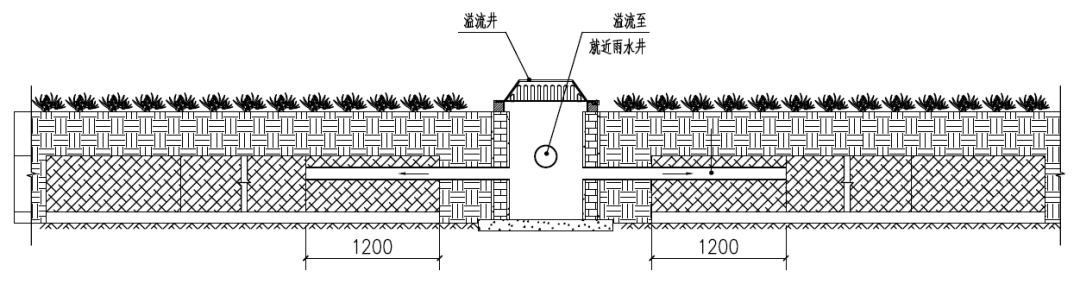

3、采用分散设置的下凹绿地、雨水花园消纳周边雨水

下凹绿地、雨水花园属于生物滞留设施,设置在地势较低区域,通过植物、土壤和微生物系统蓄渗、净化雨水。降雨时,竖向或转输型设施将地表径流引流至就近的生物滞留设施,收集的雨水经调蓄、净化,一部分下渗并通过盲管进入雨水系统,超标雨水通过溢流井进入雨水系统,起到削减降雨径流量、净化径流水质的作用。

雨水花园剖面图

雨水花园实景图

浅层调蓄设施孔隙率接近土壤,主要通过毛细效应调蓄雨水。降雨时,雨水通过土壤、导流装置等快速导入到土壤下方的雨水收集模块中,并继续向下回补地下水;晴天时,由于地表土壤湿度减少,雨水收集模块就会向上给植物根系补充水分。浅层调蓄设施在项目中的应用体现了灵活多变的设计理念,以雨水收集模块为基础,构建雨水快速导入、自然净化、复合利用的海绵系统。

浅层调蓄设施剖面图

建筑内设置雨水回收系统,收集屋面及道路雨水后,采用“就地预处理单元+生化处理系统”工艺将净化后的雨水输送到清水箱中,用于场地内绿化的浇灌,以“水循环”实现水资源高效利用。

雨水回用机房实景图

城投宽庭·光华社区的海绵技术设施应用全过程响应新江湾城生态绿色的区域定位,充分考虑了地下水位、绿化面积、地下管线和地下空间等因素,采取了具有“渗、滞、蓄、净、用、排”功能的调蓄设施,如生物滞留设施、室外蓄水模块、浅层调蓄设施和雨水回用措施等,实现了雨水的有效管理,提高社区范围内的雨水控制能力,改善了城市环境,提升了城市生态质量。

来源:上海住房城乡建设管理

上观号作者:上海水务海洋