交汇点讯 在历史的长河中,文化的交汇与融合一直是构建民族精神的重要纽带。12月29日,“归流——江淮地区楚文化的东渐”特展在南京博物院开幕,对这一主题进行深刻探索。

此次展览以“楚文化与长江文明”为纲,以“江淮地区楚文化的东渐”为线,汇聚了来自南京博物院、湖北省博物馆、荆州博物馆、徐州博物馆、湖北省文物考古研究院、淮安市博物馆、安徽博物院、湖南省博物馆、随州博物馆九家文博考古机构的300余件(套)珍贵文物,旨在深刻展现楚文化与长江文明的紧密联系,并探讨、阐释这一文化交汇如何归流于宏大深厚的汉文明的伟大历程。

万古奔流的长江,孕育了惊艳绝伦的荆楚文化。楚国是春秋战国时期的大国,瑰丽的楚文化拥有广阔的包容性,如同长江之水,滋养了四方来者,涵容了各种文明精华。它拥有非凡的创新性,犹如楚人的豪情,充满浪漫与激情。它拥有高度延续性,如同古老的江河,始终流淌,并润泽着中华大地。它不仅养育了古人,也影响了后人,成为一个代代相传、源远流长的宝贵遗产。

策展人、南京博物院副研究馆员高杰介绍:“本次展出的文物充分体现了楚文化的多样性和丰富性,通过精心构建的文物组合,讲述了楚文化与长江文明之间的故事,突显楚文化在中华文明发展史上的独特地位和重要作用。”

记者在展览现场看到,来自荆州博物馆的虎座鸟架鼓,正是楚文化重要的一件代表性器物,具有极高的知名度。它一般是在楚人的宴饮中与编钟、编磬一起使用。一同展出的还有一个体型较小的鹿鼓,起引导宾客的作用,共同反映了楚国特有的礼乐制度。

南京博物院收藏的彩绘漆镇墓兽也是楚文化的典型器物,这是一个带鹿角、吐出舌头的怪兽,形状神秘诡谲,反映了楚人鲜明而独特的信仰观。高杰介绍,多位学者认为,楚人的彩绘漆镇墓兽与楚人的巫术有关,就形象而言,其早期主要是山神、土伯、龙等三种说法较为流行,后期出现了操蛇神、镇凶辟邪神、引魂升天兽、坟羊(土中所生之怪)、巫觋神、祖重等说法。但功能方面比较一致,主要有镇墓辟邪、引魂升天两种观点。

随着楚国的强大,楚人逐渐在江淮间构建起一个纵横南北、辐射东西的庞大国家。楚文化在江汉流域发源之后,也一直向东传播,带来了中华大地上一次伟大的民族交融与文化碰撞,楚国最后的一个都城寿春,就位于今安徽省寿县。

以江苏来说,如今江苏大部分区域,在历史上都曾经是楚国的疆域。比如南京,楚威王在此设金陵邑,并留有在山川“埋金”的传说,成为“金陵”名称的一个重要来源。江苏历史上出现过的金陵、广陵、海陵、延陵、平陵等地名,亦被认为是楚文化的孑遗。

高杰告诉记者,本次展览也力图用文物来诠释楚文化的“东渐”,对江苏古代文明产生影响的过程,展示江淮的古老文明、太湖的吴越风情如何与楚地的江汉韵律交相辉映,楚文化如何与江苏地域文明交流与融合。

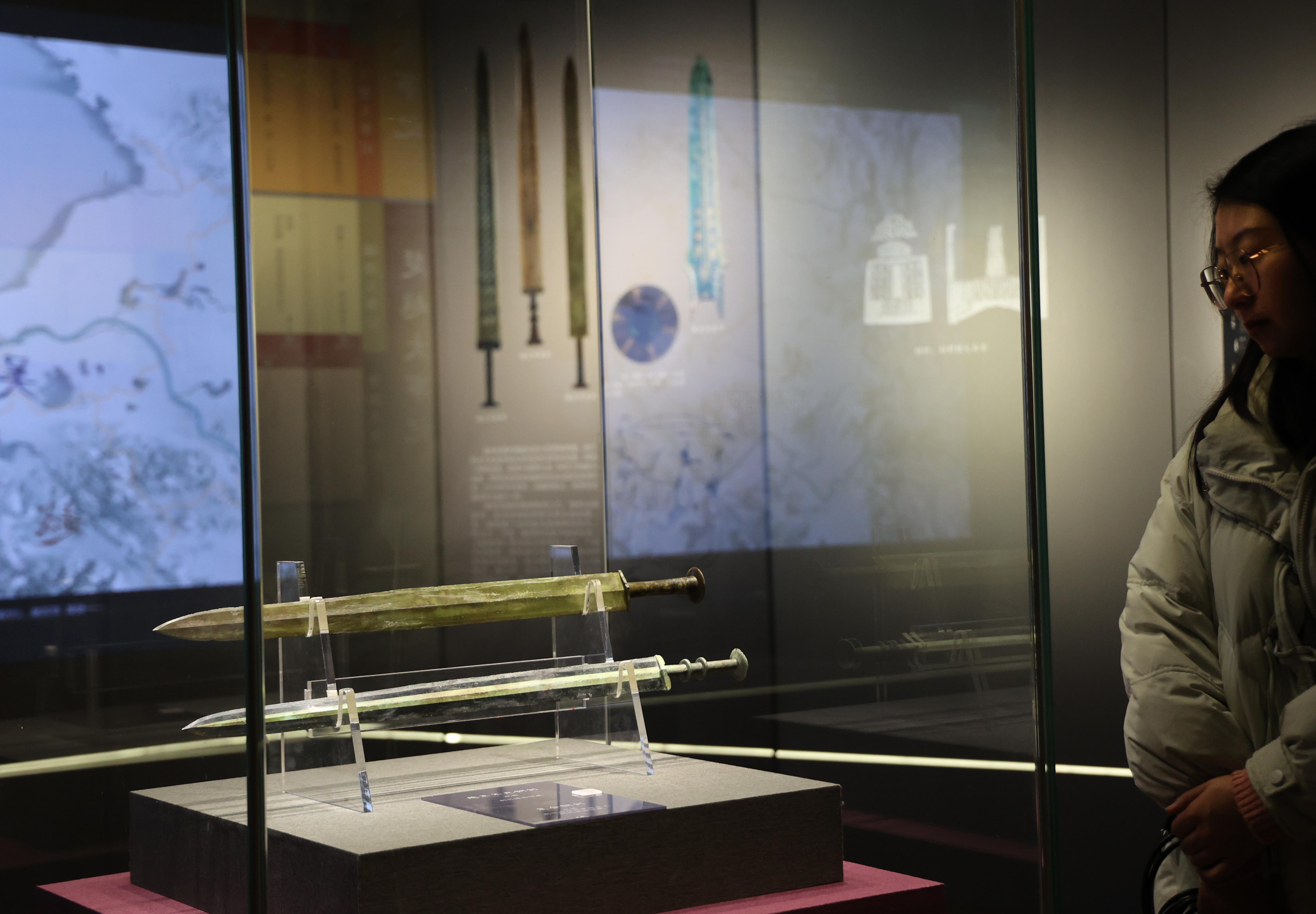

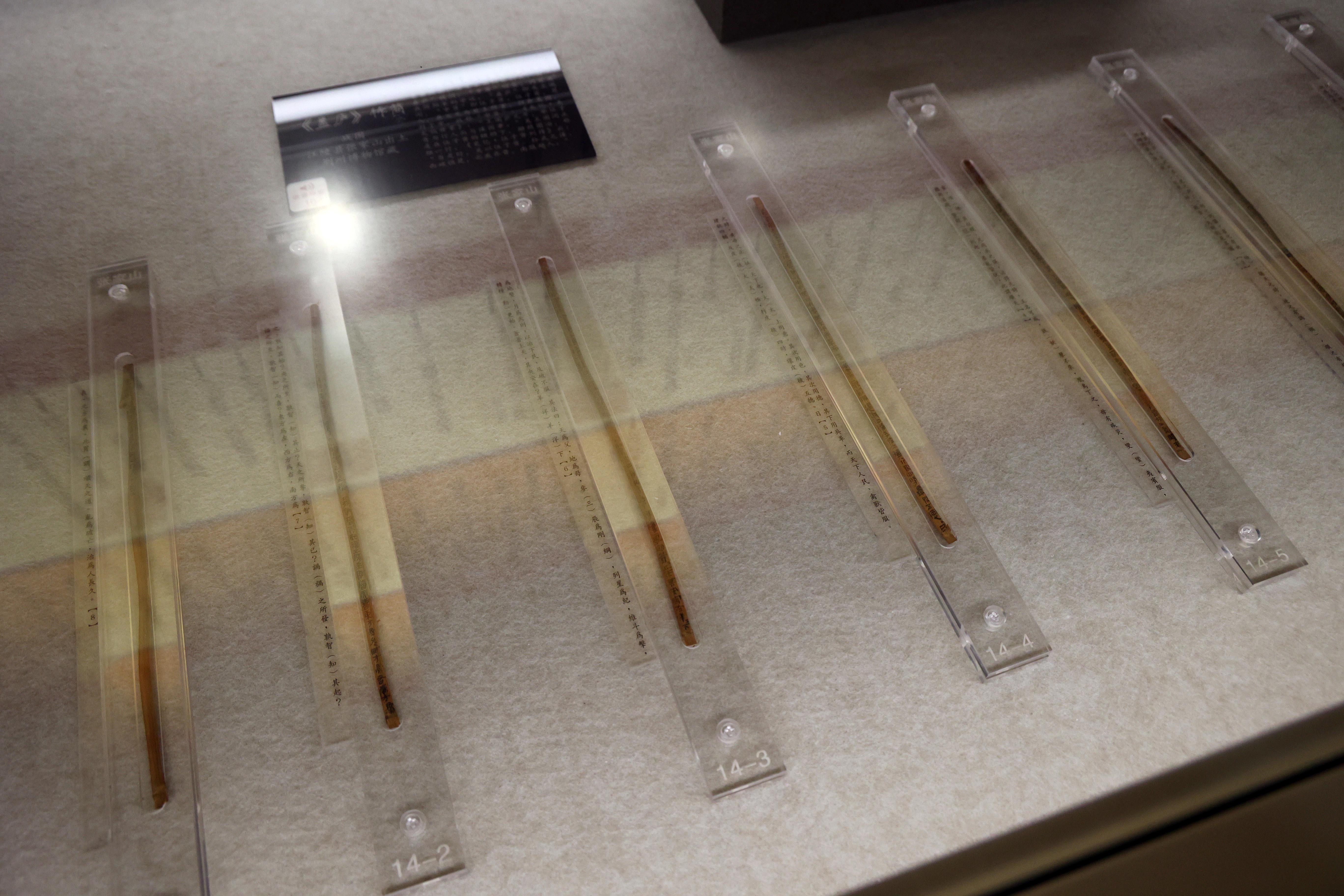

展览展出了淮阴高庄战国墓出土的一组青铜器(淮安市博物馆藏),包括兽首铜鼎、刻纹铜盘、刻纹铜箅形器、刻纹铜匜等。刻纹铜盘极具特色,錾刻的图案来自《山海经》神话题材,林木中的飞禽走兽皆取奔腾跳跃的姿态,非常生动。每一山阜中皆有一怪神主守,而各种异常的怪异神像之多为首次发现,反映战国时期的绘画,已达到相当水准。高杰认为,从淮阴高庄战国墓出土文物分析,其文化属性至少有淮夷、越、楚的文化因素,高庄墓刻纹铜器上的神人怪兽就与巫风炽烈的楚俗有关,是楚文化与江淮文明融合的最直接物证资料。

秦灭六国,一统天下后,楚文化并没有湮灭,反而北上汉地,为汉文化注入了深远影响。

展览将湖北荆州出土的战国漆奁盒与江苏盱眙出土的西汉漆奁盒、漆盘放在一起进行对比展出。其上的造型图案有着显而易见的承继关系。而一组来自徐州博物馆的西汉楚王陵墓文物,如玉龙形佩、“楚侯之印”铜印、鎏金铜熏炉、金带钩等,则更直白地回答了楚文化的东渐,是如何对汉文化产生深远影响的。

“楚文化虽然滥觞于先秦时期,但两千多年后,其文化印记依然能在我们今天的生活中寻觅到。”高杰举例说,江苏省的著名非遗扬州漆器工艺就带有楚的文化基因;新金陵画派领军人物傅抱石创作过大量以屈原《楚辞》为题材的国画作品;而我们至今还在使用的数十个成语也来自楚国,如下里巴人、狐假虎威、从善如流、亡羊补牢、阳春白雪等,这些成语在展览现场也有展示。展览上一块展板还记录了数十位名字取自《楚辞》的古今名人,如蔡文姬、周瑜(公瑾)、苏舜钦、周信芳、戴望舒、朱自清、胡绳等。

据悉,“归流——江淮地区楚文化的东渐”特展在南京博物院艺术馆大观厅举办,将持续三个月。

新华日报·交汇点记者 于锋/文 宋宁/摄

上观号作者:交汇点