2022年4月,教育部印发《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》,为义务教育的优质均衡、高质量发展提供了有力支撑。

12月3日于上海举办的全国首届“新教学 新评价 新技术”论坛上,华东师范大学教授、教育部基础教育课程教材专家工作委员会成员杨向东做了主题为“育人方式变革下的考试命题改革”的主旨报告。

杨向东通过具体案例,分享了素养导向下的命题理念、命题设计思路以及等级评分标准的研制。

(以下内容为杨向东主旨报告原文,根据现场录音整理、删改。“第一教育”经授权发布)

华东师范大学教授、教育部基础教育课程教材专家工作委员会成员杨向东

从2018年高中课标的颁布,到去年义务教育课标的颁布,“怎样把课标精神落实到中小学课堂中?”是大家的共识和努力的方向。

我想,今天的论坛也是历史进程中一个非常重要的时刻,因为我们都是创造历史的一员。

我主要就考试命题方面给大家带来一些分享。

我们现在对命题的想法反映了我们对核心素养的理解,有了理解之后,教师在思考命题时会融入一些新的理念。

那具体的命题设计思路是什么?

我们今天倡导要用素养解决现实问题,这就需要设计开放性的任务、研制等级性的标准。

我将用30分钟时间和各位老师分享“用什么样的思路去研制这样的评分标准”。

传统与素养命题的不同

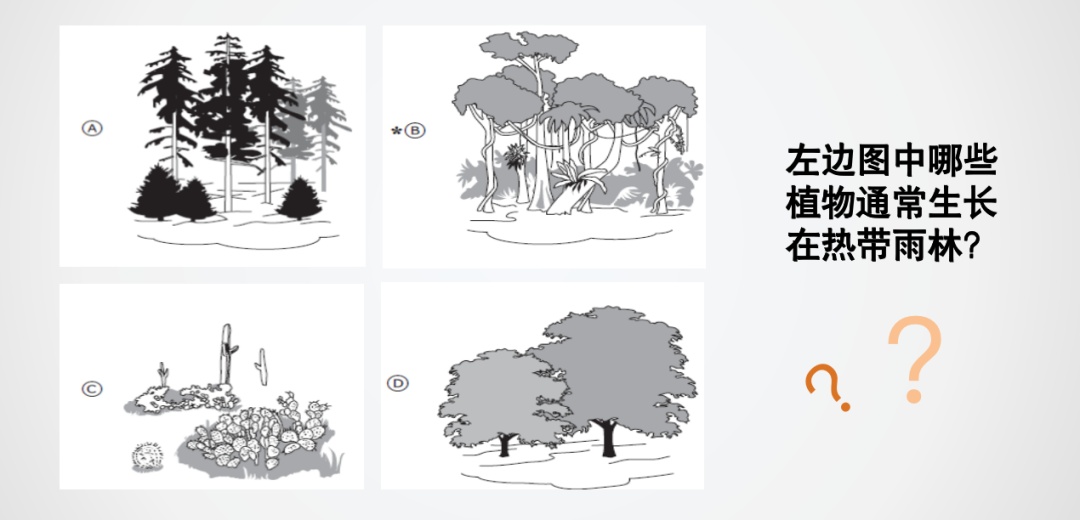

我们先来看一个例子——

这里有4张照片,请问在左边图中,哪些植物通常生长在热带雨林?

现在考试中大量题目都是这种类型的。

这类题目想考察学生什么?

老师们可能会从学科知识的角度来思考这个问题;我是做评价的,所以,我更多是站在认知的角度来思考,我觉得这道题考的是“概念的识别”。

什么叫概念?

“热带雨林”就是一个概念。老师在课堂上讲解过“什么叫热带雨林”?学生就知道了“热带雨林”的定义。所以这道题老师想考察一下学生是否掌握了“热带雨林”的定义。

学生针对这道题,去找4张图片中,哪张图片的特征符合“热带雨林”这一概念,这样的命题叫做“概念的识别”,也就是从具体例子中去识别符合该概念的那一个选项。这也是大家比较熟悉的命题方式。

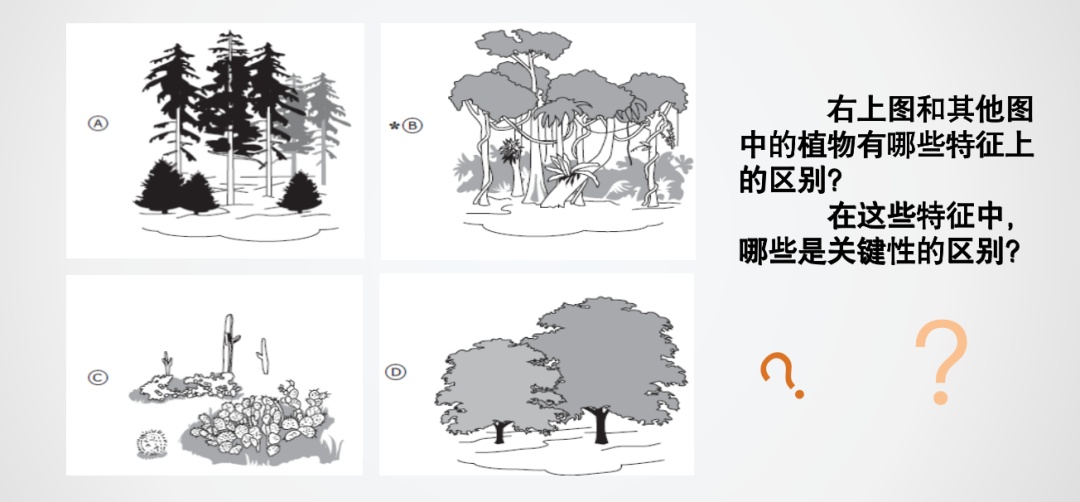

我们还是来看这道题,图片不变,换了个问法:

问题的转变不是让学生去回忆“什么叫热带雨林”“热带雨林的定义性特征是什么”,而是从现象入手来提问,考察这4张图片中植物的区别。

如果大家从问题解决的思路来看,这其实是鼓励孩子像学科专家一样去思考。

当地理学家或生物学家真正在做科研的时候,是从自然现象出发,来研究现象之间的特征,探究“这些特征之间有什么关系?”“怎么从一种上升到本质的角度来看,哪些特征是表面的、哪些特征才能从根本上区分这些事物?”等。

当我们找到事物的几个特征,就能系统地把这些选项区分开,这些特征称之为“本质性的特征”。

如果这些本质性的特征合在一起,学生能够系统完备地界定这种类型的植物时,就已经形成了概念。

所谓的概念是在实践、观察、反思和提炼中构建出的一个系统完备的特征体系或者模型,在此基础上,学生就有了对这个问题的系统认知。

这道题中不光有“热带雨林的概念的形成”,解题的过程也是学科实践的过程。

不仅考察了学生对于“热带雨林”概念的认知,也考察了他们有没有像学科专家那样,通过观察和反思以及观念和事实间的互动,来形成深刻和系统的认知。

虽然是同一个现象,但换了问题的问法,这就引向了我们今天所说的“素养的指向”。

核心素养与素养导向的命题理念

大家都知道,oecd对素养的定义也是这一轮课程改革的一个重要理论基础。

素养是在特定情境中,学生面对生活中复杂多变的问题时,是否能够利用和调动已有的资源,包括心理的、学科里所学的技能、看世界的态度等,去观察和理解世界、去构建自己对问题的认识、用行动去检验自己对世界的认识是否合理,这种本领就称为“素养”。

后面一题的命题思路就符合素养理念。在oecd定义的基础上,大家可以看到高中和义务教育课标中,每个学科都体现了学科的核心素养。

学科核心素养和刚才oecd提的核心素养本质是相通的。

我们只是把oecd的思想和大家熟悉的三维目标做了一个整合。

当学生在生活中遇到复杂和不确定的情境、任务或挑战的时候,如果他们能够灵活地、综合地运用在各学科中获得的三维目标,用这内容去理解情境、提出问题、解决问题,从而来改善我们的社会、实现个人价值的时候,这样的综合性品质就是“学科素养”。

简单来说,我们今天所说的“学科素养”就是三维目标的整合。

三维目标指的是——

我们现在强调学科的知识与技能的结构化。每个学科都蕴含了独特的思维方式、独特的解决问题的套路、每个学科都蕴含着世界观和价值观。

比如说地理学科的核心素养之一是“价值观”,也叫做“人地协调观”,就是人和自然要和谐发展,同时也是“价值立场”。

所谓的素养就是整合学科的知识、技能、方法和观念。其中,观念既包括大观念,也包含大观念中蕴含的价值立场。

过去,这个任务指向知识、这个活动指向方法,这个练习培养情感的价值观,它们之间是割裂的。

但是,我们今天强调“综合”。

我们不是反对“割裂”,而是“割裂”之后,要通过整合的任务、现实的挑战,让孩子明白“回答这个问题需要哪些知识”“怎么整合”“需要哪些知识来整合”……

其实,我们只要把这个思想渗透在大单元教学和考试评价中,就构成了符合素养导向的教学和评价。

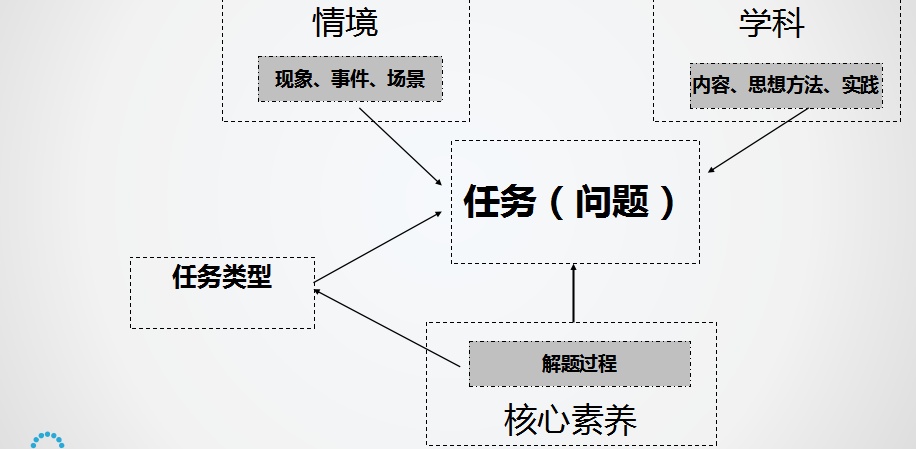

有了这个概念后,我想老师都很清楚新课标背景下,要测评的是学生的核心素养。

·首先需要情境;

要让孩子能够用学科的知识技能和方法观念来应对生活中真实的任务和挑战,所以情境就是连接学科世界和现实世界的桥梁。

·其次是创设任务;

任务要有现实意义,要真正能够解决现实中的需求。

家长把孩子送到学校去学习的目的,是去学习在各个学科里形成的文化的经验、知识、技能、方法和观念,让孩子学会用这些东西去思考并解决问题。

·学科实践

要让学生在学科学习中形成看世界的眼光,用学科的思维方法、实践模式和知识技能去思考。

素养导向的命题设计思路

现在,教师们的命题理念要改变。

今天,我们的学科内容既包括知识、技能,也包括大观念、学科实践等,所以我们要让孩子用广义的学科内容去思考问题、解决任务。

这个任务应该是开放的、复杂的、没有固定答案的。

创设这样的任务需要教师有审慎的判断力,也就是批判性思维,创造性地整合已有的资源来形成陌生的问题。

所以,素养导向的命题不再是机械地照搬知识技能,而是需要根据具体问题来进行具体分析、灵活重组和创造整合。

此外,教师还需要根据这个方式来制定评分标准,思考“学生在解决问题过程中会经历什么样的心理过程”“需要什么样的思维路径”,这是素养命题的基本思路。

具体如何去做?

一、既然测素养就要理解素养;

比如地理学科中有一个素养叫“综合思维”。课标中是这么说的,综合思维就是学生能够全面系统地从多个角度来理解地理事物和现象。

课本里把它变成了素养目标,比如“分析事物是由哪些要素构成的?”“这些要素里面有人文、地理的,它们各自是什么?”“它们如何在一个时间或空间的维度上发生变化,是如何演变的?”

这些都是综合思维的具体表现和内涵,要想测素养,首先就要深刻理解它的内涵。

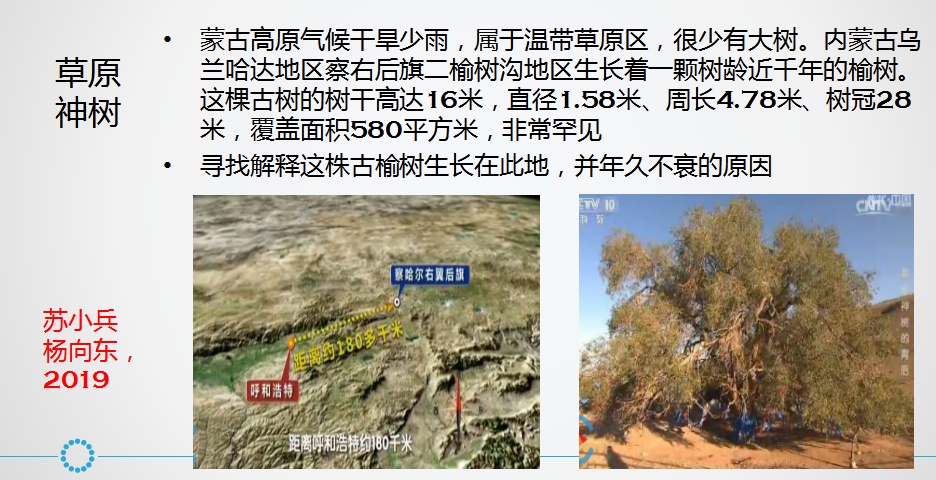

二、理解素养后再去找情境;

情境中应当含有某种潜在的问题。学生要解决这个任务,就要去理解情境中人的因素、地理的因素等,并理解“这些因素是如何起作用的”“这些因素如何随着时空发生变化的”。教师在理解清楚素养目标之后,就可以去找相关情境了。

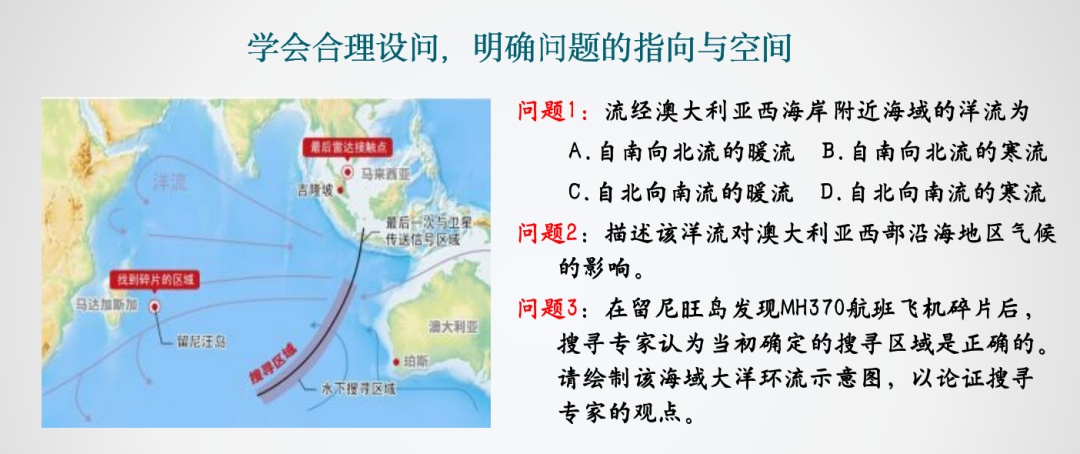

三、怎么问也很关键;

问题的导向不是测知识点,而是站在测综合思维的角度。

不是有了开放性的情境就能测素养,也不是说问题问得好就能测素养。大家真正要理解的是素养在情境化的任务中起了什么样的作用。

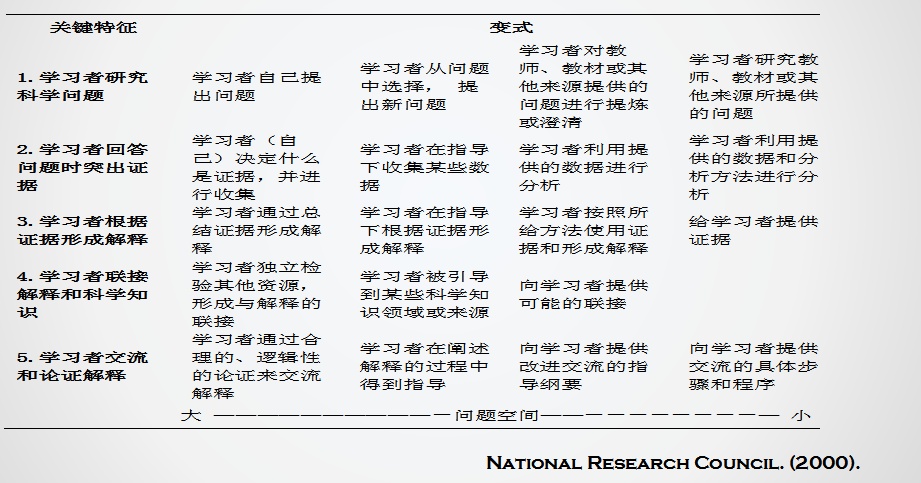

2000年,美国给出了一个“科学探究能力框架图”。从图上可以看到,任何科学探究活动都有5个关键的要素。这5大要素缺一不可,这才是一个完整的科学探究活动过程。

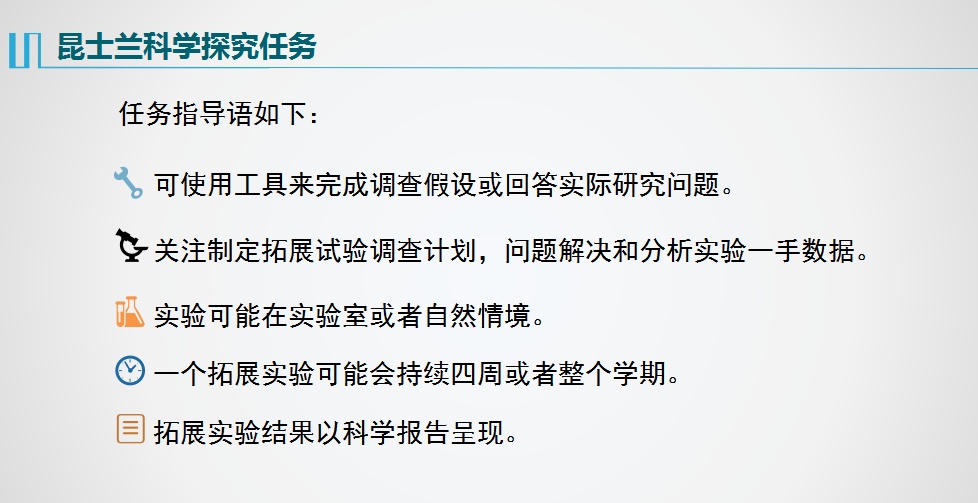

这是一个澳大利亚昆士兰州的探究任务,要求学生在一个月或者是一个学期中,自己去找一个任务来研究实际问题。

学生要自己制定探究方案,可以在实验室里做实验,也可以到田野里面去做研究,最后完成一份探究报告。

虽然,老师制定了很多规则,但是自己找问题、找证据、论证、写报告等过程全是开放的。

按照刚才的理论框架,如果让学生自行来完成这个任务,这就是一个完整的科学探究活动。

所以,现在我们的命题强调开放性和综合性,教师们要明白测的素养在具体任务中起到了什么作用。

素养导向等级评分标准的研制

比命题更难的是“素养导向等级评分标准的研制”。

新课标中有两大突破,一个是素养,一个是学业质量。

对于“学业质量”,现在大家都在制定等级评分标准。但是“学业质量”太抽象了,原本是指一个学段的表现,而现在面对的是一个具体任务的标准,两者之间差距很大,所以就需要把抽象的表述转换成具体任务里面的表述。

如何研制评分标准?

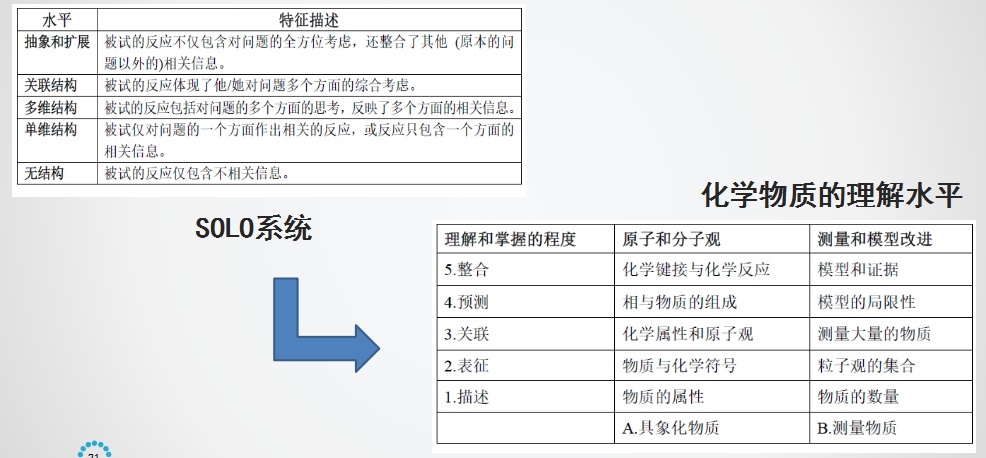

自上而下模式

这是国外专家研制的评分标准,从0~5分成了6个水平。

我来给大家简单解释一下:

0是:你的回答和问题一点关系都没有;

1是:对这个问题的回答是经验的,但只能用自己的常识来理解这个问题;

2是:可以用化学的概念、化学的符号来理解、解释这个问题;

3是:不光能运用化学的概念和符号,把知识结构化,还能用化学的概念和原理表达结构化的知识;

4和5是:知识的结构化变成了化学模型。

再进阶就是开始进入化学世界,能够用化学的概念、思维和眼光来解决和认识世界。像专家一样拥有化学思维,能用化学认识论的方法来构建一个系统的模型理论。

我们过去更多地关注学生是否掌握了某个知识点,不了解在一个学科里学生的认知思维、反思价值观在不同水平的表现是什么样的。

这也是以后评分的一个方式。但我也想提醒老师们,刚才我说的评分标准中的0~5,每一档的水平都是真实、正确的,没有错误一说。

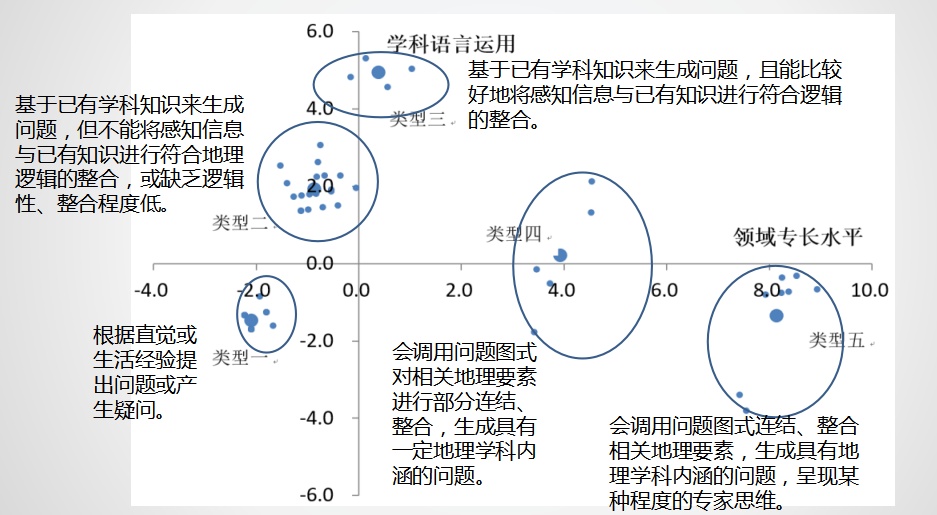

自下而上模式

这是我和一位地理老师一起命的一道开放题——

我们搜了很多人的回答,其中有专家、有大学生,也有高中生,我们把他们的回答记录下来,进行分析,形成了这样一张认知图示。

图上的纵轴代表术语的运用,横轴代表是否把知识结构化。

这5个圈中,每一个点代表的是一个人,5个圈就是5群人,5群人处在刚才提到的评分标准中的不同水平。

我相信在座老师们在新教学新课程中心的指导下,一定能把评价做得更好,评价做好了就解决了“只有分没有内容”的问题,中国的教育将更上一步。

编辑整理 | 王佳依

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________

上观号作者:第一教育