2022年4月,《义务教育课程方案和课程标准(2022年版)》正式颁布,为义务教育的优质均衡、高质量发展提供了有力支撑。

课标实施一年多来,课堂发生了什么样的变革?教师们在教学设计和命题上存在哪些困惑?

12月3日,全国首届“新教学 新评价 新技术”论坛在华东师范大学举行。

来自全国的教育界专家、教育系统管理者、教研员、中小学校长、一线教师等齐聚一堂,共同探讨新课标的落地。

摄影:王佳依

国家基础教育课程教材专家工作委员会秘书长朱慕菊在致辞中希望老师能将新观念转化为教学能力,攻克课程改革中的难点和重点,在实践中理解核心素养教育的本质,理解真正改变教育的是人。

上海市教育委员会副主任杨振峰表示,新课标坚持素养导向、强化学科实践、有效推动综合学习、落实因材施教。在教学方面,教师要把握好新课标中的综合性和实践性导向,为学生创设贴合他们生活经验的真实问题情境。在评价方面,要推进“教-学-评”一致性,实施多样化的评价,助力学生素养的培育。同时,上海也在探索通过数字化手段赋能教育,助力教育的优质均衡和高质量发展。

大单元不是做加法

为什么要设计大单元教学?

大单元是将课时相加吗?

这也是许多一线教师所提出的困惑。

论坛上,华东师范大学博士生导师,华东师范大学课程与教学研究所所长崔允漷作出了解答。

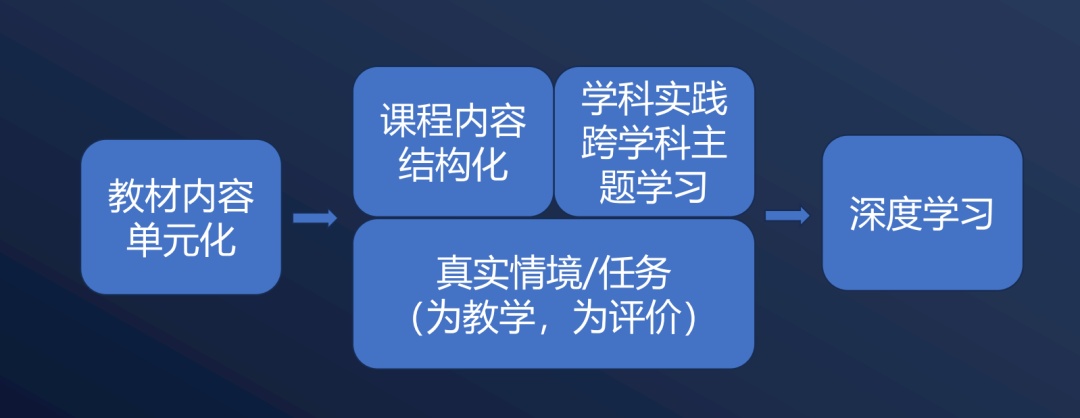

崔允漷表示,“大单元”并不是将课时做加法,也不是课时越多越好,而是通过教学设计让学生经历有组织的深度学习,从而培养他们的核心素养。

对于“大单元”设计,崔教授提到了几个关键要素——

·大问题:设计基于真实情境中的问题;

·大任务:用大任务将单元内容结构化,比如让学生产出作品或产品;

·大观念:将知识点梳理、整合并内化。

此外,崔允漷还强调了“真实情境下的深度学习”这一概念。

他说:“培育学生的核心素养需要为他们的学习创设真实的情境,这也叫做实践学习。”

究竟什么是真实情境?

崔教授认为,教师为学生创设的环境一定要真,是一个与人互动的环境,让学生来解决问题,成为该情境的主人。

这个过程将教会学生像学科专家一样去思考,真正地实现深度学习。

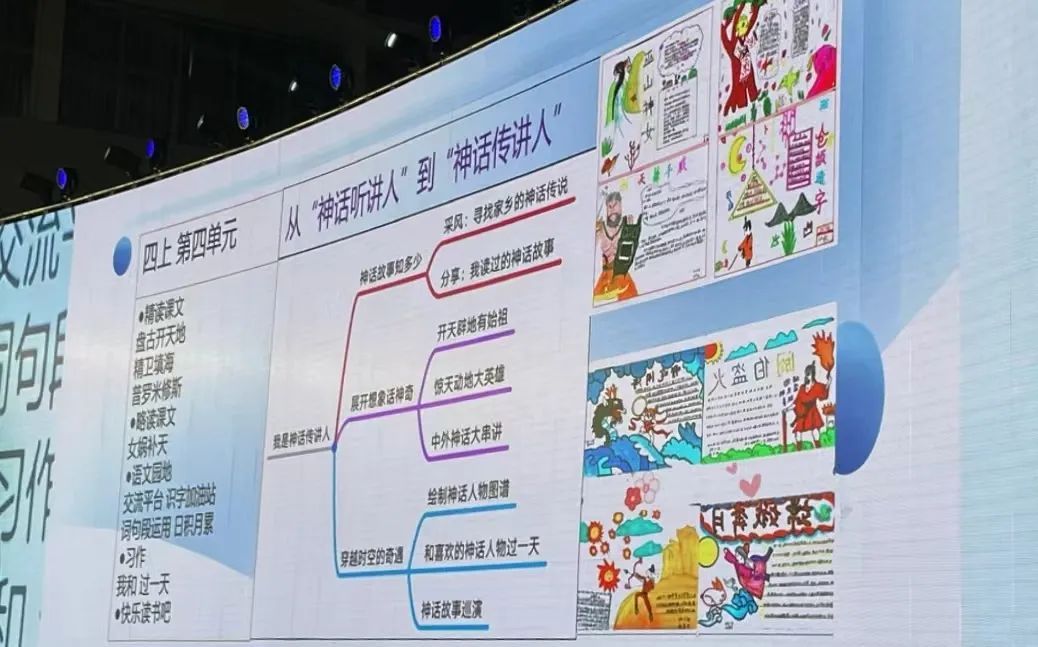

语文特级教师,江苏省教育学会副会长、秘书长陆志平说,新课标所提到的“情境”指的不仅仅是知识的情境,而是与孩子的真实生活和感兴趣的事物联系在一起的情境。

他举了一个例子,在四年级上的语文教材“神话”单元中,教师们设计了以下这些活动,孩子们从“神话听讲人”变成了“神话传讲人”,他们在对自然与科学领域的探究过程中,也树立起了文化自信。

摄影:王佳依

出点啥题考考学生?

这可把老师难倒了

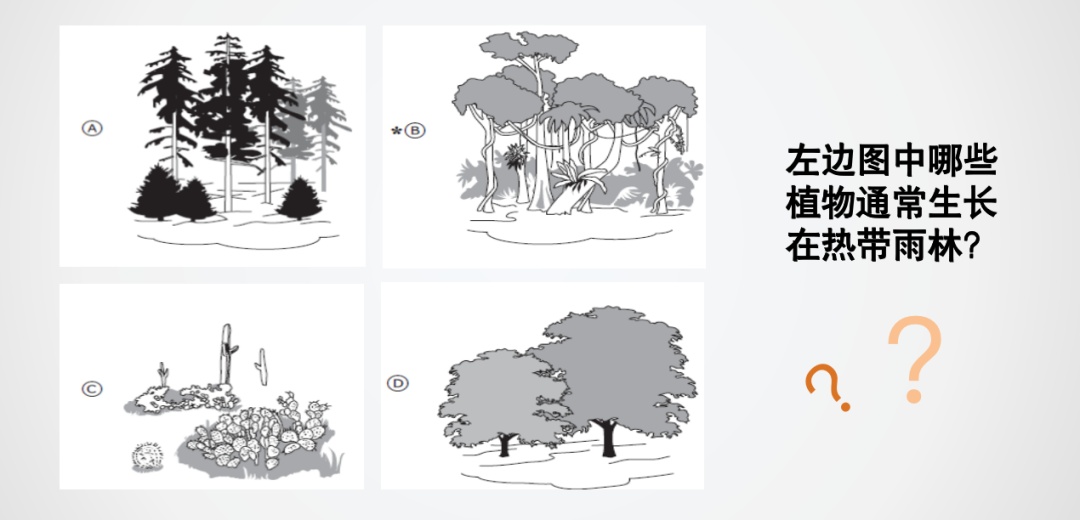

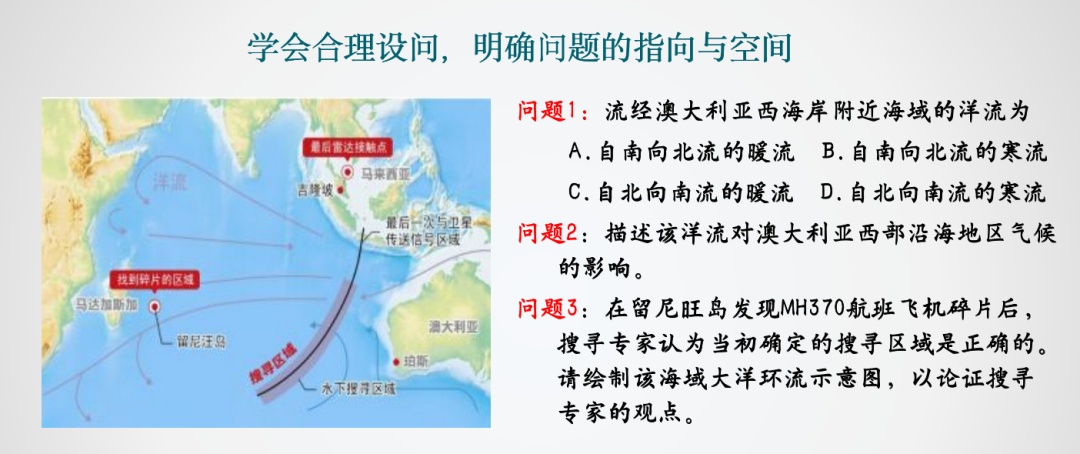

华东师范大学教授、教育部基础教育课程教材专家工作委员会成员杨向东给观众展示了同一道题的不同问法。

这个问题考的是概念,考察学生对热带雨林定义的了解,也是现在常见的命题方法。

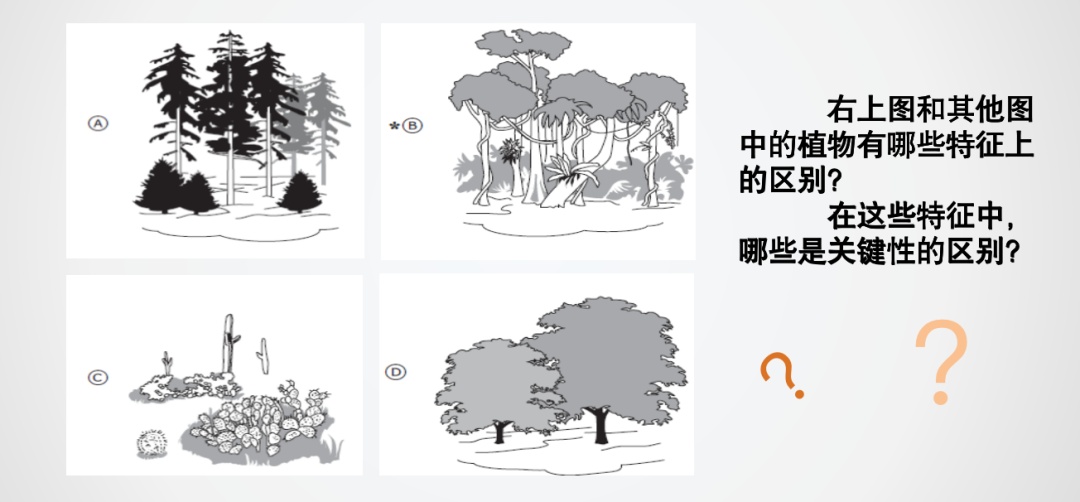

而这一问题则培养学生像学科专家一样去思考,引导学生从自然现象出发,来研究现象之间的关系,探究事物的本质性特征,从而对问题有系统性的认知。

杨向东表示,教师的命题要指向素养导向,让学生通过学科学习,学会灵活地运用知识,在学科里形成看世界的眼光,用学科的思维方法、实践模式和知识技能去思考,具备一定的学科素养。

他说:“在新课标背景下,命题需要站在学科素养层面来进行。素养是用来解决现实问题的,因此,老师要从现实中去寻找各种现象、事件、场景,然后再依托情境,去创设任务、提出问题。”

因此,教师需要具备批判性思维和创造性。在命题过程中,不能机械地照搬知识技能,而是具体问题具体分析,将知识点重组和整合,并明确学生在解题过程中的心理的过程和思维的路径。

杨向东认为,命题的过程需要“3步走”——

·首先要理解素养

比如地理学科中的学科素养叫综合思维,综合思维是指学生能够全面系统地理解地理事物和现象,这就是该学科的素养目标。

教师想要测试学生的素养,首先要深刻理解其内涵。

·再去找情境

情境中需要包含某种潜在的问题,包括让学生理解问题中有哪些人的因素、有哪些地理的因素、这些因素是怎么起作用等。

·怎么问也是关键

问题的导向不是测知识点,而是站在测综合思维的角度。

技术赋能个性化评价

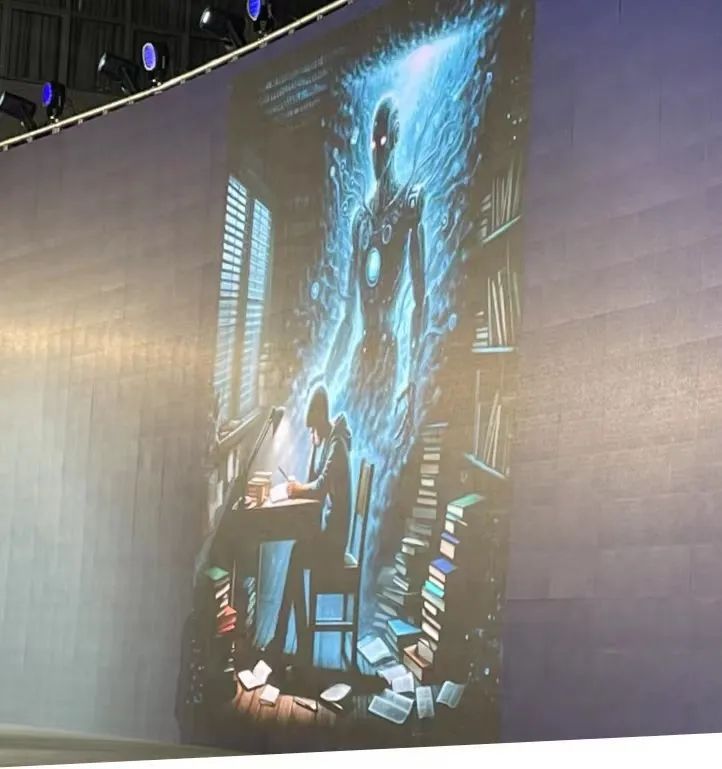

华东师范大学课程与教学研究所副教授杨晓哲展示了一张用ai生成的图片。

摄影:王佳依

杨晓哲告诉ai,学生在学习的时候有智能系统的陪伴,既有正面的作用,也有反面的作用,请画一幅画。

随后,ai生成了这样一幅画。他觉得画得非常好,与他的观点不谋而合。

杨晓哲说,智能机器可以为学生的学习赋能。但是,如果没有正确的引导,就会让学生产生思维的惰性,所以两面性同时存在。

但是,他始终认为,ai的正面意义可能更大。

所以,杨晓哲团队在思考将课程设计成一个线上线下的学习系统,来支持学生的过程性学习,实时收集学生的过程性学习数据,使学习更具个性化和交互性。

同时,学生也可以更多地展开多维度的互动和探究,实现个人的诊断和推送等。

华东师范大学课程与教学研究所副所长、教授、博士生导师周文叶提到,教师要利用好信息化工具进行评价,运用并处理好评价数据和信息,用评价来引领日常教学、来引领学生、促进教与学。

对此,她提出,教师评价首先要发挥学生的主体性,其次是利用评价对学生的学习行为进行改善。

关注“第一教育”

分享至朋友圈惊喜更多!

___________________________

上观号作者:第一教育