今天(11月2日)上午,上海铁路运输法院(以下简称上铁法院)召开新闻发布会,通报2018-2022年涉轨道交通案件审判情况并发布典型案例。

上铁法院党组成员、副院长娄正涛主持发布会。上铁法院党组成员、副院长高琼,上铁法院民事审判庭庭长出席发布会。

法治保障轨交安全

护航城市“大动脉”安全有序运行

白皮书显示,上铁法院自2013年开始先后集中管辖本市轨道交通运营区域内发生的民事、刑事和行政案件。2018年至2022年,上铁法院共计受理涉轨道交通案件939件,其中民事案件158件,刑事案件724件,行政案件57件。

民事案件:纠纷成讼率低,多元化解纷机制效果显著

在审结的148件涉轨交民事案件中,侵权类案件127件,合同类案件21件。从案由分布情况来看,主要案由为违反安全保障义务责任纠纷以及生命权、身体权、健康权纠纷。

案由分布图

轨道交通客流量较大,人身损害事故时有发生,但得益于日趋成熟的各层面多元化纠纷协调解决机制,绝大部分纠纷经诉前调解后得到化解。以2022年为例,在日客流量高达千万人次的情况下,上海地铁共发生客伤纠纷751起,形成诉讼仅17起,多元解纷成果显著。

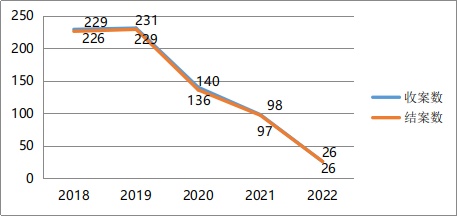

刑事案件:收案数大幅度下降,新类型案件逐步出现

自2018年至2022年,上铁法院共受理涉轨交刑事案件724件,审结714件。收案量总体呈下降趋势,每年案件收结基本持平。

涉轨交刑事案件收结情况

涉轨交刑事案件收案数从2018年的229件到2022年仅收案26件,五年内呈现断崖式下降,其中盗窃案件收案数下降了92%左右。与此同时,如地铁“咸猪手”强制猥亵案、非接触类的帮助信息网络犯罪活动罪案件等新类型案件逐步出现。

行政案件:协调化解率较高,行政争议实质解决成效较好

自2018年至2022年,上铁法院共受理涉轨交行政案件57件,审结54件。每年结案数量与收案数量基本持平,案件数量相对较少。

从结案方式看,在审结的54件涉轨交行政案件中,经协调化解以原告撤诉结案的案件有16件,协调化解率为29.63%,反映出该类案件行政争议实质解决成效较好。其中,多数案件系诉前经特邀人民调解员调解或审理中经法官释明,原告接受法院观点并认识到自身行为的违法性及轨交公安配合法院化解工作,最终原告主动申请撤诉。

涉轨交案件审理中发现问题

关注三大层面提升治理效能

社会治理层面:各方责任义务尚需进一步完善

1. 企业安全保障管理仍需细化

近年来,轨交运营企业对于履行安全保障义务重视程度越来越高,相应的措施也日臻完善,但仍然存在一些未尽安全保障义务的隐患,如其他乘客泼洒在地铁出站口的饮料半小时内未被及时清理导致后续乘客摔倒,地铁站内消防门疏于管理致使乘客倚靠摔伤,雨天路面积水未设置防滑垫、也未设置警示标志致使乘客摔倒等情形。

因此,轨交运营企业还应在现有管理成效之下进一步细化安全保障义务管理。

2. 部分乘客文明乘车意识有待提升

一是文明礼让友善和谐的意识缺位。文明友善是社会主义核心价值观的重要内容,但从涉轨交案件来看,部分乘客因缺乏文明意识而引发冲突矛盾的现象屡见不鲜。

二是遵纪守法的乘车规则意识不足。遵纪守法是社会公德最基本的要求,是维护公共社会秩序的重要条件。但仍有不少乘客规则意识缺失,在地铁明确规定“先下后上”“不抢门”等情况下,无视规则,抢门上下车等引发纠纷。

3. 法治安全意识尚需进一步完善

一是部分乘客安全意识还需提升。部分乘客上下地铁时或在地铁车厢中不注重自身财物安全,随意将手机等财物放入外衣口袋或在车厢座位上睡觉,此种情形很容易给盗窃分子可乘之机,伺机扒窃。

二是部分乘客法治意识有待加强。法院在审理涉轨交刑事案件过程中发现,部分故意伤害案、强制猥亵案的被告人主观上认为自身行为并不构成犯罪。

行政执法层面:行政争议源头预防需进一步加强

从涉轨交行政案件司法审查情况看,轨交行政执法总体较为规范,但仍需有效加强行政争议的源头治理,进一步提升行政执法水平和效果:

如在保障行政行为实体合法的同时,要更加注重行政程序合法正当;

在保障行政行为合法性的基础上,要更加注重行政行为的合理性;

要更加注重发挥行政复议化解行政争议主渠道的作用,从而努力在行政程序各环节减少行政争议、化解行政争议,实现争议的源头预防、源头化解。

司法审判层面:裁量依据与效果仍待进一步优化

1. 民、行案件事实查明难度较大

涉轨交民事和行政案件中,常因当事人或公安机关提供的视频证据模糊不清或缺失视频证据,致使案件事实查明难度增大,对于案件事实的认定及责任划分具有较大影响。但由于轨道交通营运区间的特殊性,获取清晰完整的监控及视频存在以下难题:一是公共区域监控缺失或拍摄角度欠佳、画面模糊;二是车厢内监控拍摄难度大;三是乘客缺乏证据留存意识。

2. 民事案件责任划分存在争议

涉轨交人身损害类纠纷发生后,地铁运营企业是否尽到了安全保障义务、是否应当承担责任及责任比例等往往是案件的主要争议焦点。现行法律规定并未对地铁运营企业的安全保障义务程度及范围作出明确的规范,法院裁量空间较大,当事人的争议也较大。

3. 刑事案件中社区矫正制度的适用效果有待提升

涉轨交刑事案件审理中发现,刑罚执行方式缓刑中社区矫正并未完全发挥其惩罚与教育相结合的作用。因各地社区矫正机构具体依据的实施细则存在差异,且因各地社区矫正对罪犯监管的严厉程度不同,社区矫正并未完全发挥其威慑与教育罪犯的作用。

针对以上问题,白皮书对轨道交通安全综合治理提出相关建议:

发布十大案例

保障轨交安全,倡导文明出行

发布会还发布了2018-2022年审结的十起典型案例,涵盖民事、刑事、行政三类案件。

如,张某诉某安保公司、地铁某运营公司健康权纠纷案。张某因不遵守公共场所管理秩序,拒绝安检,随后倒地受伤,期间安检人员并未使用暴力或其他过激行为。法院最终判决驳回张某要求某安保公司和地铁某运营公司承担侵权责任的诉讼请求。本案审理认定了公共场所合理安全保障规则的“公序”属性,明确了在公共场所活动人员均应受到规则约束。扰乱公共场所管理秩序,引发自身损害者,应当自行对损害后果承担相应责任。

“地铁咸猪手案”也曾引发关注。被告人朱某在地铁内利用人多拥挤和车体摇晃,对被害人实施猥亵,在被害人阻止时仍继续实施行为。法院审理后认为应当以强制猥亵罪追究其刑事责任,判处拘役五个月。通常所说的“咸猪手”,一般是指猥亵他人的违法行为,将受到治安处罚。但如果进一步采用暴力、胁迫或其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女,则可能会构成刑事犯罪。本案例也提醒乘客,在上下班拥挤的地铁车厢内,如果发现有人故意借助列车拥挤触摸其私密等位置,要勇于说“不”并及时报警,以维护自身合法权益。

配合安检是每一位轨交出行人员应履行的义务,不仅是对自身及他人安全负责,也是自觉维护社会公共秩序的体现。在蒋某诉上海市公安局城市轨道和公交分局、上海市公安局行政拘留案中,原告蒋某在明知应当接受安检的情况下,仍强行进入无包安检通道,并推搡安检人员造成其受伤,引起乘客围观,干扰了地铁站的正常秩序,对公共场所秩序造成一定影响,最终法院支持行政机关对蒋某作出的行政处罚,驳回原告诉讼请求。

这系列典型案例还涉及公共场所管理者责任范围、乘客乘车行为规范以及刑事犯罪行为等各个方面,从个案、类案中发现社会治理重点问题,在法院积极发挥司法职能、护航轨道交通健康发展、倡导文明出行的社会主义核心价值观等方面具有典型意义。

接下来,上铁法院将进一步践行司法为民宗旨,秉持能动司法理念,充分发挥审判职能,积极主动融入国家治理、社会治理的进程中,以法治护航现代化国际大都市“大动脉”的安全有序发展。

来源丨上海铁路运输法院

文字:黄诗原

摄影:李鹤冬

责任编辑:蒋梦娴

声明丨转载请注明来自“上海高院”公众号

▴ 点击上方卡片关注“上海高院”公众号 ▴

上观号作者:浦江天平