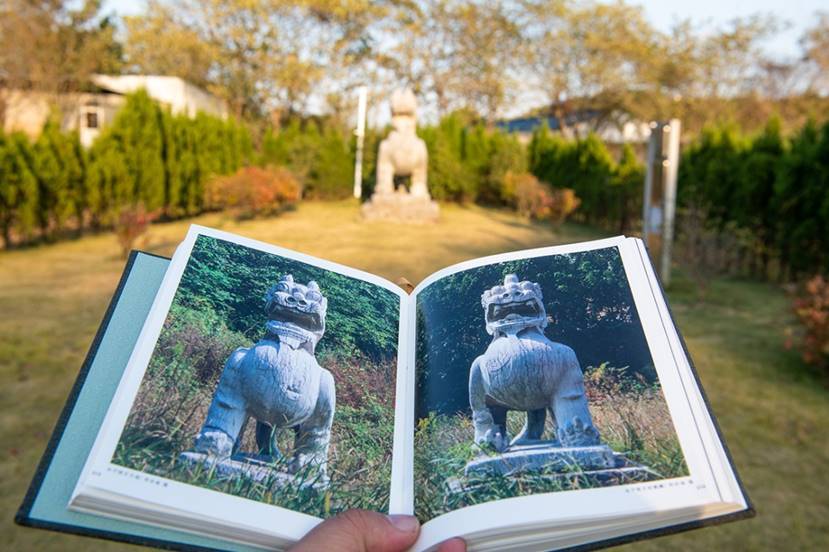

邵世海与文保缘起于一场偶遇。

二十年前,在一次骑往栖霞山途中,他远远地看到田野里有两件石刻。“我走近一看十分激动,觉得这两件石刻比起明孝陵那些石刻还要精美许多。”回到家中一查资料,他才知道这是将近1500年历史的南朝梁代萧景墓神道石刻,比明孝陵石象路的石刻还要早800多年。之后,邵世海发现还有十多处散落在南京周边的文保,于是他下定决心一一骑车寻访。

8年时间里,邵世海与访古爱好者们联合创建了“华夏古迹图”团队(简称“华古团队”),寻访南京的城郊角落,推出了他们的第一本文保手册——《寻迹南京》。

书中自有金陵城

在邵世海看来,《寻迹南京》不仅可以作为欣赏南京文保的精美图册,也是一本辅助读者寻访南京文保的工具书。

朱偰先生曾写下这样的文字:“尝以为中国古都,历史悠久,古迹众多,文物制度,照耀千古者,长安、洛阳而外,厥推金陵。”南京是十朝都会,文物留存数量位居全国前列,丰富的文保资源,为城市系列书籍的编撰打下了坚实的基础。“同时,南京也是我们团队的大本营,资料的收集也最为完善和充分。”因此,邵世海等人选择将南京作为寻迹系列的开端。

面对海量的文物留存,以一本书的体量,想全部容纳显然是不可能的。邵世海解释:“我们选择以55个国家级文物保护单位为核心,串联周边的各级文物保护单位,来为读者提供高效便捷的寻访组合。”

不仅如此,华古团队还“根据南京文保的具体情况”,将它们分为五类,分别对应古遗址、古墓葬、古建筑、古窑寺及石刻、近现代重要史迹及代表性建筑。经由华古团队长期的田野调查和走访,汇集大量的资料,为文保爱好者们绘制出了详细的访古路线,还贴心地附上了推荐的寻访方式、寻访时间以及一些注意事项,比如“文保的开放时间”“文保的最佳观赏点”“推荐的交通方式”等等。

翻动书页,金陵城的过往尽收眼底,一切的兴衰荣辱历历在目。“值得一提的是,我们会给每个文保搭配上应景的诗句。”例如作为开篇文保的南京人化石地点,选配了诗人吕洞宾《七言》中的“洞里风雷归掌握,壶中日月在胸襟”。六十万年漫长的人类进化史,被凝结在自然的风雨雷电中,被定格在无数的日升月落间。

《寻迹南京》有别于先前由文物部门编撰的不可移动性文物相关书籍,而是采用“众创”模式,即由文保爱好者创作,专业的学术机构和编撰团队来审核。邵世海说:“我想《寻迹南京》更能体现文物爱好者对文物保护与宣传的深度参与和深刻的理解。”

薛城遗址、大报恩寺遗址、明孝陵、南京城墙、瞻园、中山陵、南京长江大桥……华古团队用文字和图片将这些文保记录在册,读者既可以在阅读中漫游金陵城,也可以随着书中的指引,寻访踏足古城的某个角落。阅读这本书,就像在欣赏南京文保的“影像志”。

寻历史之迹,聚文保之人

《寻迹南京》并不是华古团队文保事业的开端,在此之前,他们已经紧追朱偰先生的足迹,自发投入南京文保“普查”。

朱偰先生是金陵古迹的守望者,亦是华古团队共同的精神导师。八十年前,他寻访南京文保,编撰了“金陵考古三种”——《金陵古迹图考》《金陵古迹名胜影集》和《建康兰陵六朝陵墓图考》。2019年,邵世海等人以《建康兰陵六朝陵墓图考》为蓝本编撰了《六朝遗韵——沿着朱偰先生的足迹》,这是华古团队文保书籍的处女作。

“2014年,我们几个在南京的朋友,经常结伴去南京和周边地区普查文保,逐渐积累起了很多文保的地点信息和图片资料。”就这样,访古和摄影的共同爱好使华古团队成员走到了一起。为了方便日后其他爱好者去查看,他们决定将收集到的资料共享到网络。

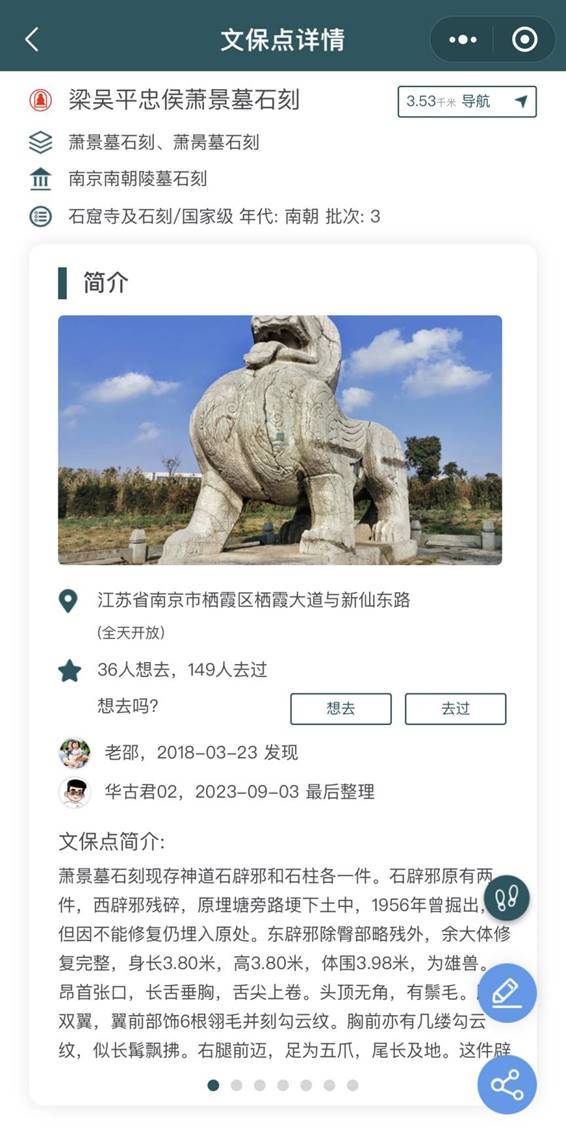

邵世海之前就从事软件架构和开发工作,于是他带头打造了“互联网+文物古迹”数据平台,向历史文化爱好者、文化机构与公众等提供文保数据和知识。“当时我们用两年时间做出‘金陵文化遗产’网站和同名app,起初只为南京文保爱好者提供资料。”

随着平台的发展,各地的文保爱好者渴望参与共创,于是“金陵文化遗产”平台逐步拓展,最终形成了如今覆盖全国的“华夏古迹图”大型数据平台。

邵世海认为,“华夏古迹图”是《寻迹南京》的最佳拍档,二者可以相辅相成结合使用。读者阅读《寻迹南京》了解文物古迹的同时,还能通过手机app“按图索迹”地导航、打卡、分享图片和资料,这大大增添了访古的趣味性和互动性,从而吸引更多年轻人加入访古行列,传承之道便寓于此。

除了有“华夏古迹图”搭配使用外,《寻迹南京》本身也是出自华古团队的匠心打造,书本里的插图“便是亮点之一”。

“2016年,我们开始使用无人机技术来拍摄文保及其周边环境,以一种‘上帝视角’呈现文保,这对国内的文博爱好者来说,算得上是一个创举。”无人机航拍视角独特,众多的垂直正射镜头可以展示文保的整体面貌。《寻迹南京》中一共使用了662张配图,其中“所有文保都必须配有航拍照片”。邵世海是其中主要的供图者之一,他表示会根据不同文保展示内容的需要来确定拍摄的手法。“比如,要展示文保细节,就可以采取夜拍的方式,用闪光灯把周围环境变暗,来达到突出主体的效果。”

百幅图、万余字,实地调研、精良制作,《寻迹南京》恢弘画卷的背后是华古团队不变的追寻、至诚的热爱。以朱偰先生为引领,为全国许许多多文保爱好者搭建沟通桥梁,提供资料和技术支持。对邵世海来说,访古不仅仅是他的爱好,更是他值得“把余生投入的有价值、有意义之事”。

普及文保知识,牵起众人之手

“当地人调侃我们,真是神经病,开车一千多公里来看这些破东西。”早些年间,华古团队驱车到山西走访古建筑,是人们眼中的“怪人”。但如今,访古被更多的人知晓,爱好者的规模也在不断扩大:走访南京及周边的几百个古井的初中生、找到400多个碉堡的资深爱好者、立志让自己足迹覆盖所有国家级文保单位的“发烧友”……

邵世海坦言,“虽然喜好文物古迹的人数增多,但这爱好仍然‘小众’”。因此,华古团队一直致力于普及文保知识,让更多的人爱上文保,牵起他们触摸文物的手。

华古团队牵起本地人与异乡者触摸文物的手。邵世海认为:“故宫、长城、敦煌固然是中华最灿烂的文化成果,但家附近的古迹更令人动容。”对南京本地人而言,阅读《寻迹南京》的感受是奇妙的。他们翻开书本就可以看到自己的小区或上班地点附近,居然就有一些“多年来经常路过,但从未注意”的文保。团队注重本土化文物普及,让本地人从“关注与保护身边的文物”开始慢慢爱上文保。

“南京繁华的地方与其他城市大同小异,一个城市的灵魂与精神在于它在历史留下的痕迹。”邵世海认为,繁华的商场是南京的“面子”,沉淀的文物古迹是城市的“里子”,异乡者要认识南京不妨从文保入手。异乡者可以通过阅读《寻迹南京》了解南京文保概况,参考书中提供的寻访路线,借助“华夏古迹图”走访南京,打卡文保单位。

不管是面向老年、青年还是儿童,华古团队都寻求更贴切的呈现方式。对老年人来说,纸质书籍是最亲切的介绍文保的载体。而与其他文保书籍的编写方式不同的是,《寻迹南京》的写作由一个主编牵头,几个撰稿人共同参与一个章节的编写。“这使得成书速度加快,但在文字衔接性和图片风格上产生了阅读方面的问题。”对此,团队减少了后续作品《寻迹北京》的撰稿人数,同时加强对内容质量的管控力度,提升读者的阅读体验感。

青年更热衷于city walk、网红打卡和尝试新鲜事物。他们可以参照“华夏古迹图”漫步南京,打卡文保单位,在网络上留下照片或感想等。“团队也打算设计相关手账、贴纸,满足公众的收藏欲望”,吸引人们认识文保,爱上文保。

文保背后的故事数量庞大、不易理解,儿童对此常常望而却步。因此,华古团队于2021年创立“小小访古家”公众号,向中小学生推广文保知识;同时在中小学开展线下寻访活动,带领学生了解文保。团队还计划将《寻迹南京》的内容重新编排整理,以时间、朝代、历史事件串联古迹,如《历代南京史迹》,“希望通过文物让小朋友了解其背后的历史,建立对历史的知识框架”。

更远大的牵手离不开原则的坚守,“不戏说、不胡说历史”是团队长久的共识。尽管市场上的文化普及鱼龙混杂,但他们仍严谨地创作内容,希望作品“30年之后都是有价值的”。

策划|邹举 王宏伟

指导老师|杨晓霞

采写|南京师范大学新闻与传播学院 刘若溪 王素昕 马然 古雪霏

上观号作者:交汇点