作为上海近代最主要的居住社区与住宅类型,里弄是上海历史文化风貌区和风貌保护街坊的主要组成部分,也是上海近代城市风貌和居民生活记忆的重要载体。保护保留730万平方米里弄是上海加强风貌保护、保障民生改善、推动城市更新的重要举措。通过对里弄类型的研究与多维价值的阐述,面对当下城市更新背景下里弄街区不断消亡、原真性破坏、绅士化与社会文脉断裂等主要挑战,结合主城区里弄保护等重点对象,开展系统理论研究、全面踏勘访谈与公众参与,尝试在产权视角下用动态发展的眼光看待当下里弄保护更新,提出里弄肌理保护更新的认知维度与基本原则、里弄建筑保护更新的考量维度与类型,以及里弄街区的功能延续、业态多样性与适应性策略,结合城市设计方法建立gis数据平台,形成“一街坊一图册”,支撑管理部门保护更新政策的制定,以期为后续里弄保护更新提供思路与方法参考。

1

研究概述

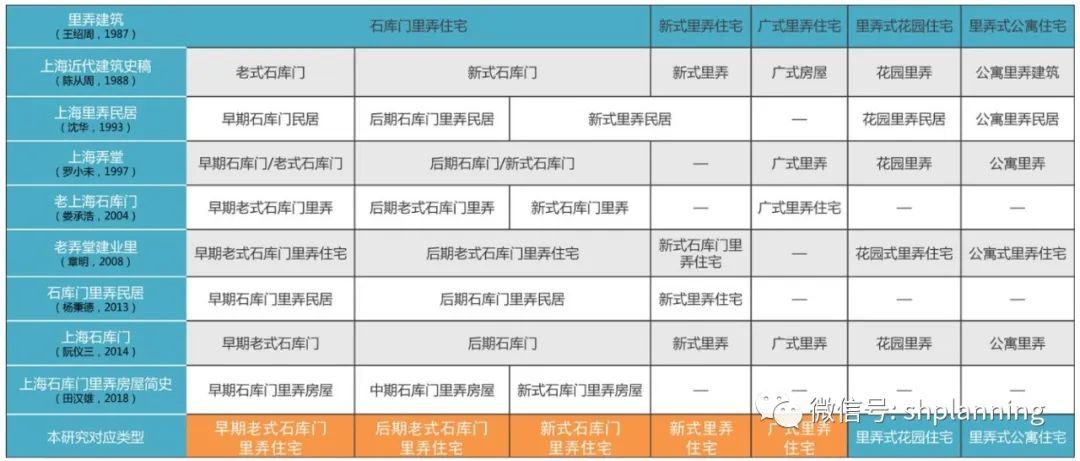

本文以上海里弄为研究对象,重点关注在旧改征收基础上进行保护更新的里弄,并将里弄划分为里弄肌理和里弄建筑两个层次。里弄肌理泛指在19世纪中期开埠后开发建造,以丰富的街坊内部巷道、单元联立式建筑、低层高密度为主要肌理特征的近代建成环境总称。现有代表性学术研究中,对里弄建筑类型的划分有很多表述。本文系统梳理了多本权威书籍,研究上海市房屋管理系统里弄类型的相关阐述,以及学者在城市空间演进背景下对其基本类型的重新思考,通过梳理类型间的关联性建构上海近代居住建筑类型谱系。

里弄类型对应关系分析表

来源:笔者自绘。

本文涉及的里弄建筑包括石库门里弄住宅、新式里弄住宅、广式里弄住宅3种主要类型,以及市房、早期西式联排住宅、里弄工房等若干特殊类型。其中,石库门里弄住宅包括早期老式石库门里弄住宅、后期老式石库门里弄住宅、新式石库门里弄住宅、里弄公馆等类型。

上海里弄类型分析图

来源:笔者自绘。

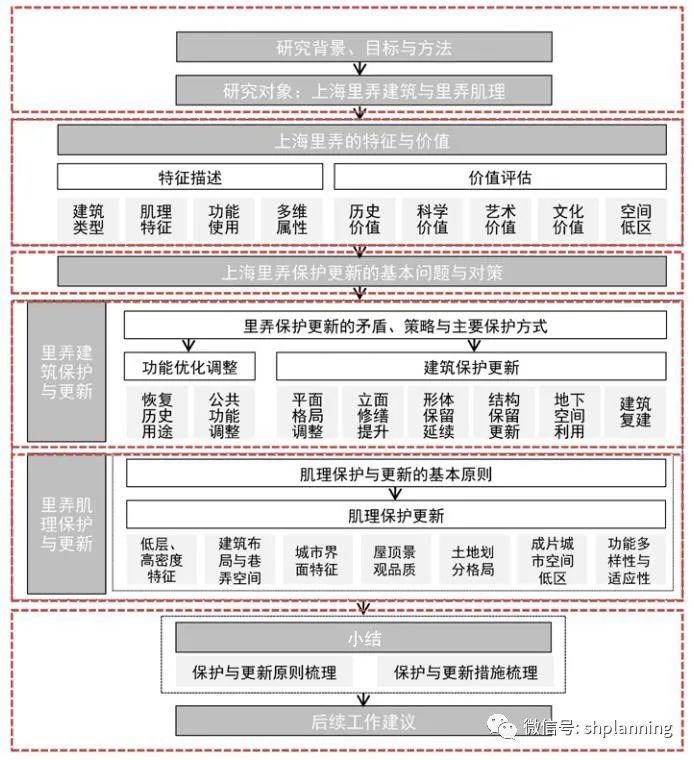

基于对里弄类型的研究与多维价值的阐述,面对当下城市更新背景下里弄街区不断消亡、原真性破坏、绅士化与社会文脉断裂等主要挑战,在开展系统理论研究、全面踏勘访谈与公众参与的基础上,以上海市黄浦区为例,校核里弄地块规模,分析空间分布以及强度和密度特征,梳理了里弄与公共用地、建设用地的关系。本文研究重点包括3方面:

一是聚焦里弄肌理保护更新的基本原则,从土地划分格局与建筑法规导致的里弄肌理成因、基于高密度空间低区成片规模的里弄肌理分类、基于人视角感知体验维度的里弄肌理解析、基于现存成规模里弄街坊既有保护管控要求等方面提出具体的保护更新策略。

二是聚焦里弄建筑保护更新的类型,在梳理矛盾与明确策略的基础上,从产权视角研究里弄历史建筑保护更新模式,提出里弄历史建筑差异化保护更新分类建议。

三是聚焦里弄街区的功能延续与业态的多样性,鼓励多样化住宅与多种功能供给等建议。研究成果结合城市设计方法建立gis数据平台,形成“一街坊一图册”,支撑管理部门保护更新政策的制定,为后续里弄保护更新提供思路与方法参考。

研究框架与内容

来源:笔者自绘。

2

里弄的多维价值与面临挑战

2.1 多维视角的里弄价值阐释

2.1.1 里弄是上海近代最主要的居住社区与住宅建筑

里弄见证并承载了上海近代发展史。上海里弄建筑自1870年代逐渐成型,至1940年代,其产生与发展伴随了整个上海城市爆发式发展的阶段,是上海开埠后在多重社会与文化力量的冲击下形成的近代居住建筑的典型范式,曾经是上海分布最广泛、最具代表性的建筑类型,也是近代上海遗留下来的规模最为庞大的建筑类型。

2.1.2 城市土地开发决定了里弄的诞生与发展

作为以开发为主的建筑类型,里弄建筑的设计建造以容易出租、租金收益最大化为基本目标。开发型的建设意图与里弄布局紧凑、规模复制等特征存在内在联系。对土地价值的充分利用是促进里弄发展的重要动力,原本2层的建筑逐渐增加为3层,沿街市房甚至增加至4层,使开发者通过增加开发强度获取更高的收益。

2.1.3 里弄作为类型学标本的历史与科学价值

保留位于不同城市地区、不同类型、不同时期的里弄建筑实例,对于梳理近百年来里弄建筑的演变具有重要意义。经过初步梳理统计,建成年代在1911年之前的里弄建筑在现存里弄建筑中的比例不超过5%,建成年代在1920年之前的里弄建筑比例仅在30%左右,因此建成年代较早的里弄,在保存实物标本的层面,具有更加重要的意义。

2.1.4 里弄反映了东西方文化与艺术的冲突与交融

里弄街区肌理是对以自由布局为特征的江南市镇和行列式与围合式相结合的西方近代城市建筑布局方式的糅杂。里弄建筑是东西合璧的建筑类型,里弄建筑审美的基础是传统中式与古典西式的结合。与外滩一样,上海里弄也像是“万国建筑博览会”,丰富多元的装饰纹样是最能体现上海里弄建筑艺术魅力之处,是里弄建筑最容易被感知的艺术形象。

2.2 城市更新背景下里弄面临的主要挑战

2.2.1 超龄服役及高强度使用导致安全隐患

现存的里弄建筑大多建造于1900—1940年间,少量甚至建造于19世纪,多数建筑至今已被使用近百年甚至上百年。这些建筑在最初建造时的标准和建造质量参差不齐,1949年以后,大量里弄建筑成为公房并被使用至今。由于历史原因,这些建筑不得不超龄服役,高强度使用使得里弄建筑质量进一步恶化,存在消防、防疫、治安等诸多安全隐患。

2.2.2 近代城市空间肌理的演进与里弄街区的消亡

对于近代上海而言,里弄建筑并非最大程度利用土地价值的建筑与城市肌理形式。以多层高密度为基本特征的公共建筑在开发强度、功能适应性方面明显胜于里弄建筑。因此,在上海1920—1930年代快速城市发展过程中,许多土地价值较高地段的里弄建筑被近代公共建筑所取代。这些建筑不仅完善了城市功能,推动了上海这座城市的现代化进程,也成为当今上海城市特色历史风貌的重要组成部分。

黄浦区建筑高度与里弄演进分析图

来源:笔者自绘。

改革开放后特别是1990年以来,城市发展对于土地的需求进一步加速了里弄的消亡。大批的里弄在旧区改造与城市新项目的建设过程中被拆除,取而代之的是大型百货商场、高层写字楼与高级住宅小区。城市的历史记忆也伴随里弄街区一起消失。

2.2.3 历史建筑复建带来的里弄原真性破坏

每一次历史遗存的改造都会带来不同程度的价值遗失,而历史价值不可再生。因对里弄建筑进行修缮改造的成本远高于拆除重建成本,而且还会显著增加建造工期,限制地下室开发,目前很多实施的案例中,往往采用降低建设成本和时间成本的复建方式。复建过程中,里弄历史建筑的原真性往往被破坏。因此,必须慎重确定进行复建的里弄建筑和允许复建的情形,明确建筑复建需要满足的技术标准和要求。

2.2.4 单一功能更新导致的内城绅士化与社会文脉断裂

在近些年的旧区改造中,里弄街区往往被改造为豪宅、公共建筑等。单一功能的更新改造必将导致严重的内城空心化与绅士化问题,原住居民的全部外迁也带来社会文脉断裂,造成社会学意义上无法弥补的损失。

3

里弄肌理保护更新的认知维度与基本原则

3.1 基于土地划分与建筑规则的里弄肌理成因

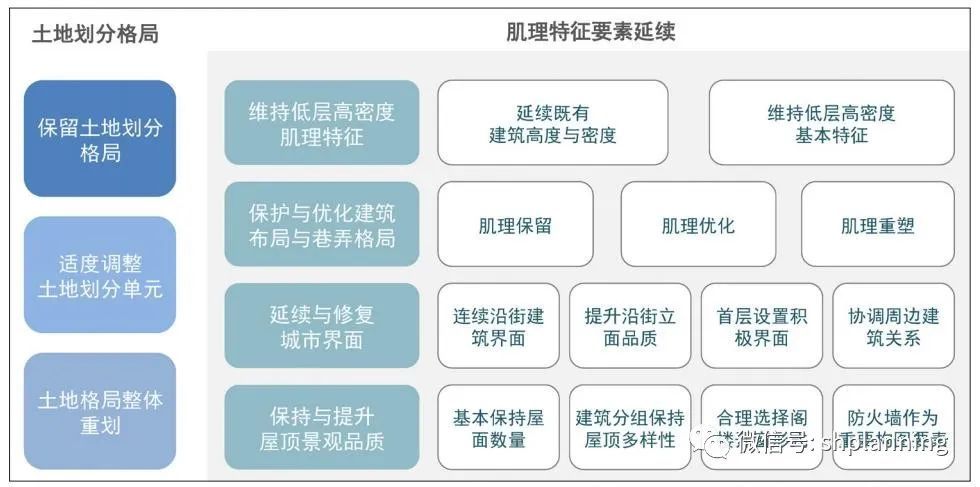

土地划分格局作为里弄肌理形成的基础性因素,地块的大小、形状对于里弄建筑的布局形式有着显著的制约。不同地块之间的里弄巷弄格局、建筑类型与屋顶景观各不相同,因此地块划分是决定里弄肌理特征与多样性的重要基础性因素。

建筑规则是里弄肌理形成的重要制约因素。建筑规则在建筑高度、建筑密度、巷弄宽度、开放空间布局等方面的规定,对最终体现出的里弄肌理特征有着直接影响。

3.2 基于高密度空间低区成片规模的里弄肌理分类

低层高密度是里弄肌理的基本特征,该肌理类型是上海近代最主要的3类城市肌理之一。根据连片规模,空间低区大致可以分为连绵低区和成片低区两种类型。连绵低区是指由连片里弄肌理和其他多层、低层建筑共同组成的城市空间低区,主要包括衡复地区、老城厢、外滩等重要的风貌片区。成片低区指由上海历史城区中几个连片里弄街坊组成的城市空间低区,例如黄浦区的北京东路沿线和杨浦区的八埭头、大桥等片区。

3.3 基于人视角感知体验维度的里弄肌理解析

里弄建筑与巷弄空间决定里弄肌理内部体验。里弄肌理可以从地块内部进行感知,当人在里弄街区内部活动时,里弄建筑组群的巷弄格局、巷弄尺度与里弄建筑共同决定了人们对里弄肌理的内部体验。

城市界面决定里弄肌理外部体验。里弄肌理可以从城市空间中进行感知,当人们在街道上行走时,可以通过里弄建筑群组的界面空间形态、立面形象与首层功能形成感知,并与里弄进行互动,形成里弄肌理的外部体验。

屋顶景观决定里弄肌理空中体验。里弄肌理可以从空中进行感知,上海既有里弄大多位于城市中心区,周边高层建筑众多。从这些建筑中可以俯瞰里弄,使里弄的屋顶景观成为里弄肌理的空中体验。

3.4 基于现存成规模里弄街坊的既有保护管控要求

城市低区的既有保护要求包括历史文化风貌区和风貌街坊两种情况。历史文化风貌区内,高度控制要求主要包括地块控制要求与沿街控制要求。为保护与延续宜人的街道空间,许多地块的沿街控制高度要低于地块控制高度。根据历史资源规模、风貌肌理、建筑质量等的差异,风貌保护街坊分为成片保护街坊和局部保护街坊。

历史资源丰富,风貌肌理特征明显,空间格局、街区景观较完整的街坊,原则上历史建筑占地面积50%以上的划定为成片保护街坊,管控要求保持原有巷弄格局和空间尺度,街坊内与现有空间肌理不符的地块应当按历史肌理予以修补,延续建筑原有体量和空间布局关系,原则上与现状建筑高度相适应。如需肌理修补或增加公共服务设施,在不影响风貌保护的前提下,可以适度增加建筑面积。因功能需要,经城市设计研究,可适当局部提高建筑高度。

街坊内整体风貌一般,但存在具有一定规模的、有价值的历史建筑和环境要素,原则上历史建筑占地面积在30%—50%的,划定为局部保护街坊。管控要求允许局部新建高层建筑,高层布局及高度应结合更大范围的城市设计研究予以确定,对位于滨江滨河、保护建筑周边等高度敏感区的街坊应做好重要视点视线分析。

里弄肌理要素延续分析图

来源:笔者自绘。

4

里弄建筑保护更新的考量维度与类型

4.1 多维度判定里弄历史建筑改造方式

里弄建筑的保护与更新需要与城区整体功能完善与品质提升需求相协调。需要协调的内容主要包括市政道路建设、城市绿地建设、基础教育设施建设,以及城区发展对于功能空间与建设规模的需求。当里弄建筑与规划道路红线产生矛盾时,建议进行深入的规划研究,统筹历史风貌保护、道路交通和市政设施建设的要求,形成协调方案。里弄历史建筑位于规划绿地内时,经研究绿地确需建设的,可结合绿地对里弄建筑进行保留保护。里弄所在地块规划为教育设施时,部分里弄建筑可通过更新改造为校舍的方式进行保留保护。

4.2 产权视角下里弄历史建筑保护更新模式

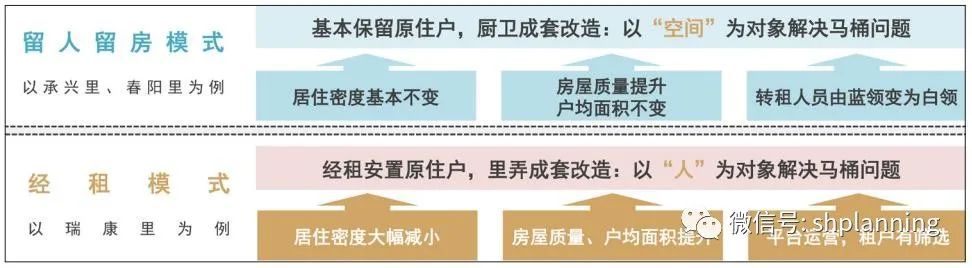

本文基于产权视角研究里弄保护更新,针对前期开展的“留人留房、成套改造”试点,指出该模式存在“历史风貌难持久、民生改善不彻底、城区发展不协调”3大问题。

上海既有留房留人模式成效分析

来源:笔者自绘。

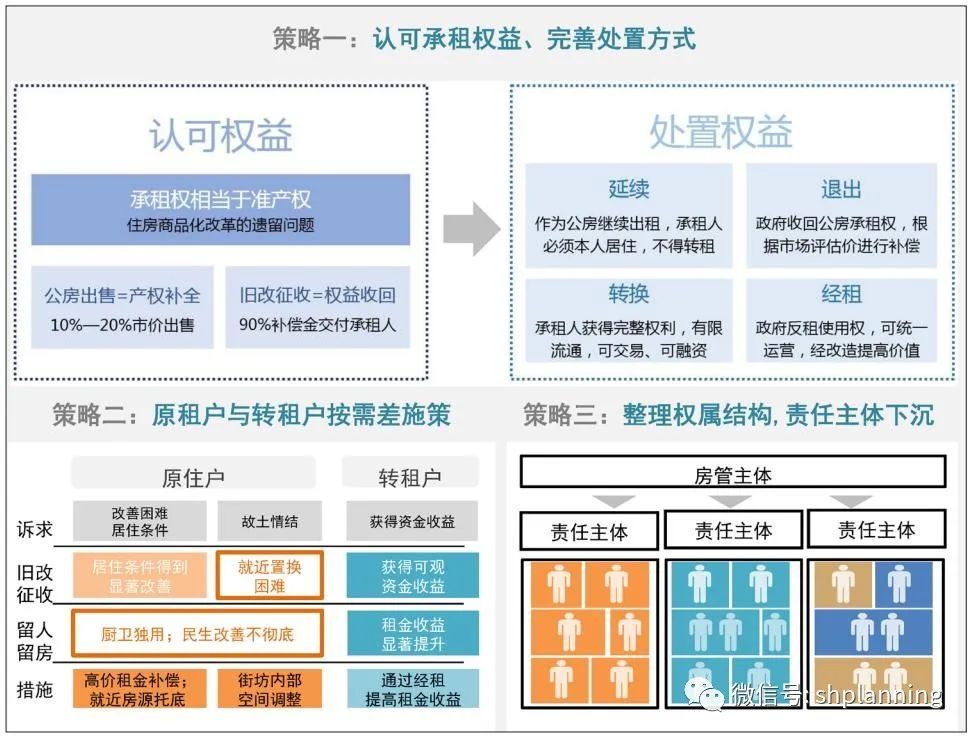

优化模式建议提供更为灵活多样的“房屋确权”和“公房承租权”调整方式,使原本分割细碎的里弄单体建筑,能够作为完整的功能单元加以利用,在恢复居住功能的基础上,引入文化创意等新兴功能业态,推动地区功能完善与品质提升。该模式能够改变征收成本与土地出让收入严重倒挂的情况,在控制政府投入的同时,使居民分享开发收益,实现可持续的城市有机更新。产权调整时有如下策略:一是产权主体方面,建议认可承租权益,借鉴北京胡同改造“申请式退租”等产权变化经验,采用延续、退出、转换、经租等差异化的方式开展,避免原住居民的全部外迁与社会文脉断裂;二是原住户和转租户应按需差异施策,重点改善原住户困难的居住条件,转租户建议以资金方式补偿;三是实施主体方面,建议整理权属结构,责任主体下沉,分拆细分责任人主体,有条件引入多元社会主体进行保护更新项目实施。

产权视角下里弄保护更新差异化策略

来源:笔者自绘。

4.3 里弄历史建筑差异化保护更新分类建议

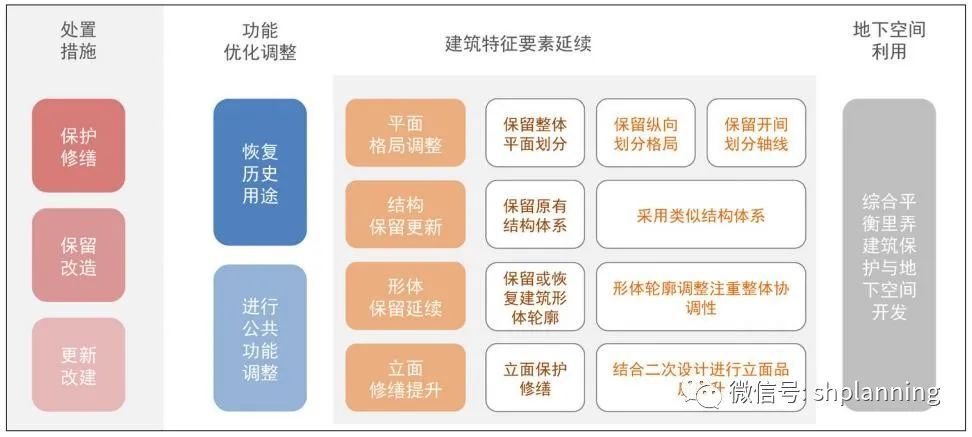

建议将里弄建筑的保护与更新分为保护修缮、保留改造、更新改建3种类型。

对价值较高、有条件保留的里弄建筑进行保护修缮。其中对优秀历史建筑、建筑类不可移动文物等保护建筑,按照《上海市历史风貌区和优秀历史建筑保护条例》和《上海市文物保护条例》进行保护与修缮。对其他历史建筑,可在满足完整性与原真性及其他保护要求、延续风貌特征的基础上,结合建筑自身特点和后续使用需求,将建筑平面格局、立面、形体、结构进行适当调整。对于具有一定保留价值、但难以通过修缮改造进行保留的里弄建筑,以恢复历史建筑风貌特征为目的进行保留改造,应在回收利用建筑材料基础上,对建筑平面格局、立面、形体、结构的相应要素进行恢复,延续原有里弄建筑的风貌特征。对于价值不显著、但需进行肌理保留的里弄建筑,可进行更新改建。更新建筑应通过平面格局、立面、形体、结构的相关要素,延续里弄建筑类型的风貌特征。

里弄历史建筑差异化保护更新

来源:笔者自绘。

5

里弄街区的功能延续:业态的多样性与适应性

5.1 自给自足的“城中之城”

现存里弄原始设计功能多数为住宅和店铺,少量里弄建筑组群中会建造仓库等其他建筑,少量里弄建筑组群会混合花园住宅、公寓等其他住宅类型。居住功能方面,一组里弄中往往既有房东居住的标准较高的住宅,也有供一般市民居住的住宅,还有供店铺伙计居住的宿舍,使人群和阶层得到了适度混合。

随着城市发展,一些里弄街区也经历了住宅—商办功能街区—住宅的转变。历史上,弄内的里弄住宅改做其他用途的情况较为普遍。居住、工作、商业、教育、医疗、社会交往等多元化功能用途的混合极大保障了居民生活的便利程度,使里弄街区成为一定程度上可以自给自足的“城中之城”。

5.2 多样化住宅与多种功能供给

未来的城市更新中,建议居住仍作为里弄建筑的重要用途。结合里弄自身建筑特征与街区功能定位,可结合里弄住宅保护更新,提供不同户型规模与特色的住宅类型,满足各类人群的居住需求。依托里弄设置公寓式酒店与特色酒店,兼顾住宿功能与商业开发。里弄更新后提供高级住宅、人才公寓等多样化的住宅产品类型。临街市房可提供一定面向年轻创意阶层的住宅,对于吸引年轻人才和提升街区人口结构多样性具有积极作用。

里弄的保护更新应注重对功能业态多样性与适应性进行延续,建议对商业、办公、居住、文化等功能进行混合,可以在街区和街坊两个尺度展开。可结合建筑自身价值、特点及地区功能需求,将里弄建筑调整为各类公共服务设施、基础教育设施、商业办公等功能。对于价值较高的里弄建筑,可进行博物馆式保护,设置图书馆、博物馆、美术馆等文化展示功能。社区级公共服务设施与基础教育设施缺口较大里弄街区,可以结合里弄建筑保护更新设置社区服务中心、养老设施、中小学校舍。还可结合里弄建筑设置特色零售、餐饮、办公等功能。

6

研究的主要特色

6.1 产权视角下动态发展看待当下里弄保护更新

里弄保护更新应基于客观评价、动态发展、品质优先、一地一策、方式多元5大对策,从历史的维度对里弄进行保留和发展。本文基于产权视角,分析原住户与转租户的差异化策略,提出认可权益与处置权益不同方法的建议,并提出里弄保护更新的模式建议。

6.2 系统理论研究与全面踏勘调研访谈相结合

通过全面梳理既有专业文献,建立包括里弄建筑和里弄肌理两条线索的研究框架,回溯里弄发展历程,挖掘其历史、当下和潜在的价值,展示里弄随城市发展动态演进更新的特点,提出空间适应性、功能与形象多样性等需要加以重视的深层次里弄价值。

同时,笔者开展了丰富全面的踏勘调研,摸排上海里弄基本情况。研究组织了广泛的专家访谈与公众参与,积极听取里弄保护权威专家、市区相关管理部门、里弄居民、设计实施主体的意见,从专家、管理者、使用者等多角度思考里弄保护更新需求。

6.3 结合城市设计方法并建立里弄gis平台数据库

结合城市设计方法,从整体保护视角看待里弄肌理保护。提出与片区特色相协调的差异化里弄保留更新方式,将里弄肌理保护融入片区整体风貌特色保护之中。提出从形体轮廓、平面格局、结构特征方面延续里弄建筑特征的方法。针对不同类型,在保留里弄建筑特征的基础上,通过优化平面格局、提升立面品质等措施,最大化适应当下功能需求。另外,研究过程中首次正式建立gis平台里弄数据库,并录入市规划资源局大机系统作为后续管理审批依据。

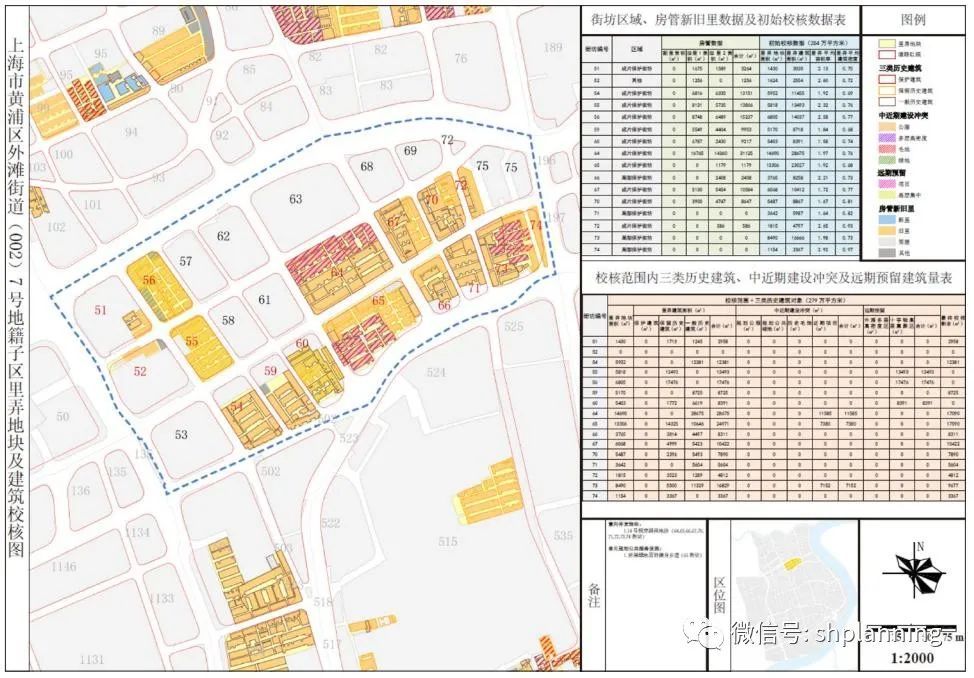

6.4 形成“一街坊一图册”并支撑保护政策制定

研究完成了对上海中心城全部街坊的里弄现状摸底工作,其中针对黄浦区形成里弄的“一街坊一图册”,为后续统计摸底、规划管理、建设实施和其他相关工作打下基础。作为基础性研究,为当前正在开展的相关规划管理政策制定提供了有力的技术支撑;针对黄浦区开展的案例分析研究,是同步编制的黄浦区空间战略规划和单元规划等规划的重要基础,研究成果同时为黄浦外滩源二期、杨浦八埭头等旧改项目中里弄保护更新部分提供了理论基础。

上海黄浦区“一街坊一图册”成果示意

来源:笔者自绘。

7

结语

作为上海里弄保护与更新的近期研究,本文建立在诸多前辈学者的研究基础上,并在当前保护更新与旧改任务艰巨的背景下开展,尝试分析里弄的类型价值、认知维度与技术路径。里弄建筑与肌理的保护,应针对不同价值类型采用差异化的保护策略,重点保护低层高密度肌理类型、建筑布局与巷弄格局、外部城市界面、屋顶景观等多维度的肌理特征,并考虑依托土地划分与建筑规则延续肌理的形成动因,更深层次保留里弄建筑肌理基因;应从更大尺度研究城市高低格局,重点保护连绵低区与成片低区,引导高层建筑集聚,避免无序扩散。里弄的保护与更新是上海城市历史文化保护传承中最具挑战的课题之一。所有美好愿景的实现,需要技术层面的探索,需要政策层面的创新,需要社会的普遍共识,希望能探索一条适合上海的保护更新之路。

(来源:《上海城市规划》2023年第4期《上海里弄保护更新策略研究:类型价值、认知维度与技术路径》,作者:赵宝静、葛岩(通信作者)、金山,上海市城市规划设计研究院。本文内容仅代表作者观点。)

上观号作者:上海规划资源