2个月前,69岁的王大爷体检时发现胸部长了一枚巨大的动脉瘤。医生告知该动脉瘤已经接近6cm,一旦破裂后果不堪设想,需要尽快开胸手术。但手术时间长、难度大、风险高,当地医院并没有十足把握。随后王大爷辗转了多家医院,却一再被手术的高风险劝退。想到身体里揣着的这枚“定时炸弹”,他的心情越来越忐忑,情绪也焦虑起来。直到9月,家属带着王大爷慕名来到复旦大学附属中山医院血管外科。

符伟国教授在详细了解王大爷病情后,给出了初步方案,首先通过胸腹主动脉cta检查,明确动脉瘤的具体位置、大小以及解剖形态,再想办法通过微创的手段进行处理。这样既减小了手术创口,也能缩短手术时间,最大可能降低手术风险。这个方案也让王大爷看到了希望。

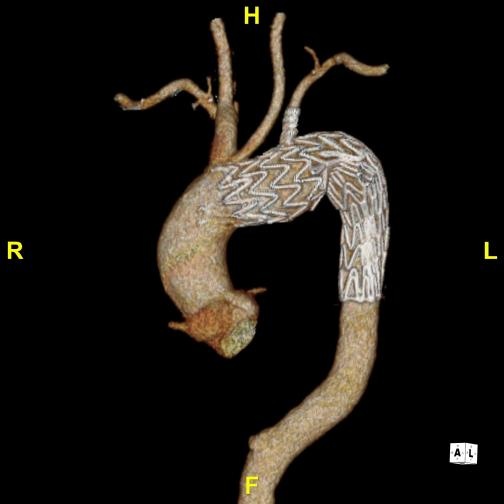

然而,ct影像显示的情况却更加糟糕,动脉瘤最大径5.6cm,不仅累及了左侧锁骨下动脉,同时还伴有弓部血管畸形,即无名动脉和左侧颈总动脉共干(俗称“牛角弓”)和左侧迷走椎动脉(即椎动脉发自主动脉弓部)。这些解剖的变异和动脉瘤的位置给腔内微创治疗带来了巨大挑战。

为了进一步完善手术方案,符伟国教授和郭大乔教授团队对患者进行了精心评估,对动脉瘤形态进行了精准测量。颈椎动脉cta检查发现,王大爷右侧椎动脉为优势,左侧椎动脉远端近基底动脉处有中重度狭窄,为了尽可能修复动脉瘤,专家结合既往经验,决定尝试术中覆盖左侧椎动脉。与此同时,由于术中支架可能会覆盖无名动脉,还需要做好术中“烟囱”支架的准备,使用原位开窗技术重建左侧锁骨下动脉血运。

手术前,司逸副教授通过床旁血管超声对患者的股动脉、颈动脉和上肢动脉做了仔细的测量和评估,为微创手术入路的选择提供了保障。郭宝磊主治医师则综合患者术前检查结果和全身情况,跟患者和家属进行了全面的沟通和交流。

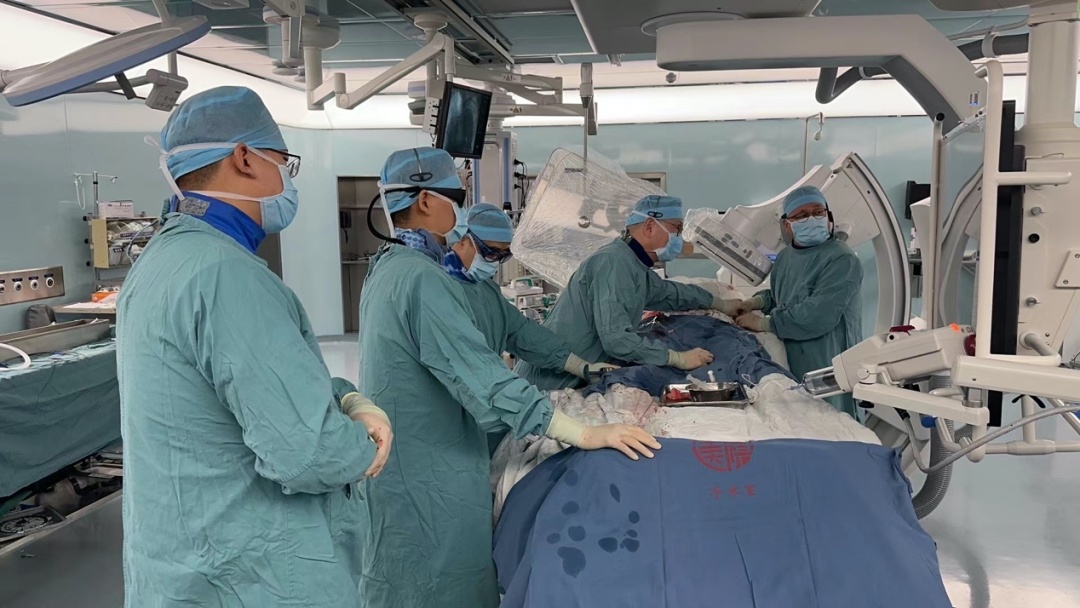

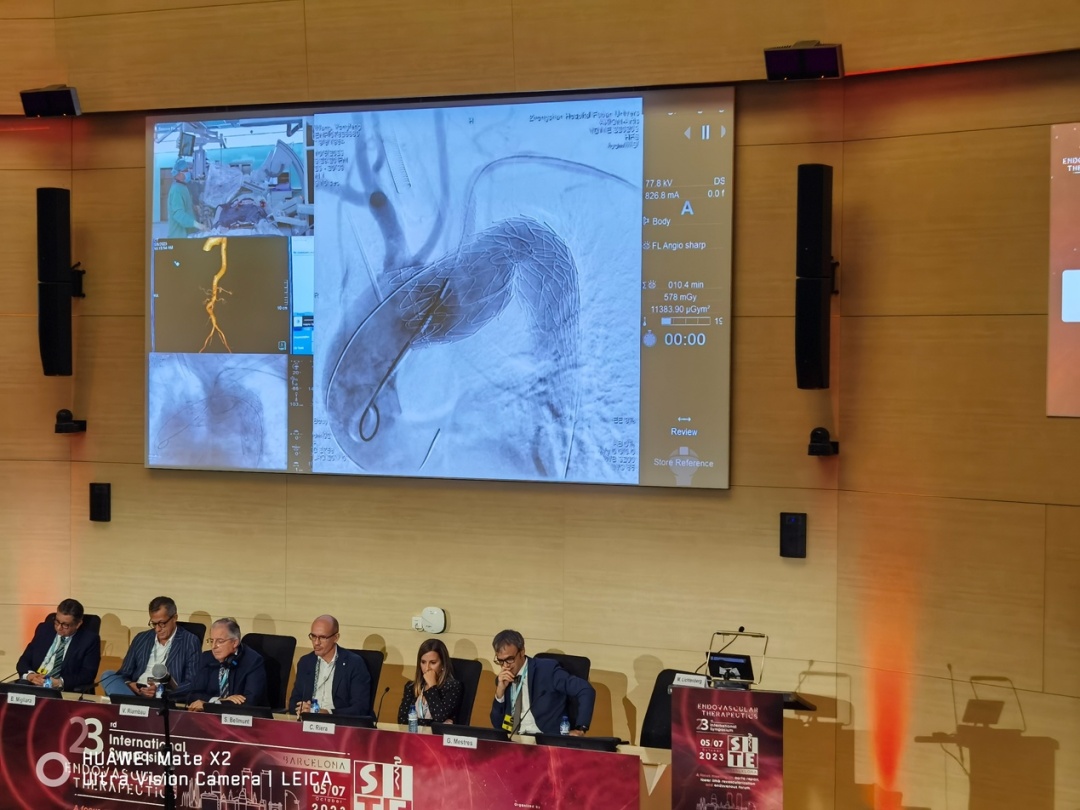

10月5日是王大爷的手术日,正值在西班牙巴塞罗那举办的第23届国际血管腔内治疗大会(site 2023)的开幕首日,这个复杂的病例成为了当天大会的直播手术。在200多名国际血管专家的关注下,符伟国教授和郭大乔教授领衔的血管外科团队仅用不到1小时的时间,成功为患者实施了腔内微创修复手术。团队娴熟的配合和精湛的腔内微创操作得到了site大会vincent riambau和 nilo mosquera两位主席的赞扬。这也是符伟国教授团队医工结合,自主研发的腔内原位开窗器械(fustar可调弯鞘和futhrough穿刺针破膜系统)在国际舞台的首次亮相。

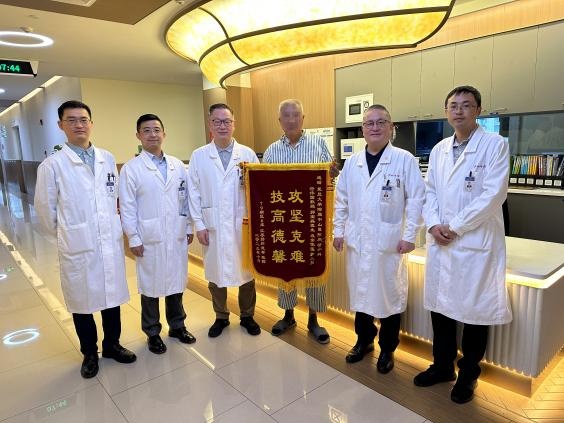

术后第二天,王大爷就能下床活动了,复查ct显示动脉瘤完全隔绝,覆膜支架形态良好,弓上分支血流通畅,开窗支架位置、形态良好。10月9日,王大爷顺利康复出院。

多年来,复旦大学附属中山医院血管外科在符伟国教授的带领下十分重视医工结合和转化。符教授先后带领团队研发多个具有自主知识产权的“fu”系列产品,如fustar可调弯鞘、fusmart可调弯导管、fabulous胸主动脉覆膜支架系统、futhrough穿刺针破膜系统。此外,血管外科也非常重视多学科交叉研究,9月21日-24日成功主办了“主动脉疾病多学科交叉研讨会”,邀请到来自英国帝国理工学院和英国利物浦大学的从事临床医学、生物工程、航空航天研究的数十名专家前来交流,吸引了来自复旦大学、东华大学、上海药物研究所、北京理工大学、北京航空航天大学、浙江大学等全国多家高校和研究所专家参会。

点击“阅读原文”四个题目测出抑郁症前兆

上观号作者:复旦大学附属中山医院