鞋子破了,到街角去补一补;拉链坏掉,下楼就能换;钥匙丢失,小区门口便可配到;自行车出毛病,路边有修理摊……

这样的场景,你有多久没见过了?受上海城市规划、旧改动迁、环境整治等影响,弄堂口、马路边从事“小修小补”的师傅们逐渐淡出了人们的视野。然而,城市再大也是一砖一瓦地建,生活再好也要一针一线地过。那些代表城市烟火气、居民离不开的修修补补,怎样才能留住自己的一席之地?

一头连着众百姓

“我们金师傅干这行三十多年了,修补的手艺那是没话说的。”在市中心一条背街小巷,记者前来寻找一位“网红”修理匠师傅,刚巧碰上他有事离开了;住在附近弄堂的居民老杨便热情地招呼记者,主动开始介绍起来。

要说金师傅的手艺到底有多好,那一定要讲讲明星来找他修伞的故事。有一位知名演员把自己的名牌伞给弄坏了,问过专卖店,也在上海找了好多修伞铺,都说修不了,五六千元的价格让她舍不得扔掉;最后打听到金师傅的手艺,让司机抱着试试的态度把伞送过来。“修理费50元,带着坏的来,完好如初地拿回去,连明星都点赞!”老邻居与有荣焉地说道。

话音刚落,话题主角踩着自行车悠笃笃回来了。金师傅说,自己已近耳顺之年,年轻时就在这个弄堂口摆摊,接些居民们修修补补的活计,靠这养家糊口。“这里原本很热闹,附近居民住户多,路上也人来人往的,生意还算不错。”金师傅平时自己喜欢摸索学习,东西修得又快又好,名气慢慢就传开了,不少人特地跨区来找他修补。

“别的地方修这种品牌拉链,起码要大几十元钱,还要抱怨不好修、得加钱。来到他的摊头,十元钱几分钟就搞定。”带着一件品牌冲锋衣从杨浦区过来修拉链的顾先生对金师傅的手艺赞不绝口。“老灵额,这样的老师傅,且修且珍惜哦!”

随着快递业务、同城业务的兴起,金师傅也开始电话接单。修补的物件主要通过快递来回运送,其中不乏各种品牌鞋子、衣服,顾客们都信得过金师傅的手艺和声誉。其实,金师傅已经不住在黄浦区,每天都是一大早跨区通勤。既然开始线上接单,不就可以在家干活,免去来回奔波吗?金师傅说,主要是放不下这些老邻居。

“干了三十几年,从没挪过地方,和附近的居民都处成了朋友,大家有需要时都经常互相帮帮忙,有感情了。”掌握这条弄堂“情报”的老杨点点头附议道:“有一次金师傅连续两天没来摆摊,弄堂里一位八十多岁的老奶奶拄着拐杖‘笃笃笃’过来,没看见人,上午来看一趟,下午再来看一趟,担心金师傅是不是不高兴做了,挺担心的。”

聊到最后,老杨有点惆怅地说道,“你要说烟火气对我们来说是什么?或许就是我们从小在这里生活长大,感受这座超级大城市日新月异的同时,还能找到一些不变的人和事,可能不多,但却能唤起我们的乡愁。”

一头维系个体户

在黄浦,小修小补摊位大多藏身于弄堂深处或居民区里。即便是金师傅这样小有名气的“网红”摊位,如果不是有心去找,也并不容易发现。

今年年初,国家商务部强调,要积极推进便民生活圈建设,按照“缺什么、补什么”的原则,推动补齐便民服务设施短板,让修鞋、配钥匙等“小修小补”规范有序回归百姓生活。3月,全国首份“小修小补便民地图”应运而生,为居民查找各类便民小店提供指引。

但实地走访后很容易发现,受制于场地、人员、环境等各种因素,想要在上海市中心大规模地设摊布点依然存在一定局限性。对从事各类修补的“金师傅们”来说,他们并非不想成为“正规军”,只是眼下的现实条件和行业特性,让他们很难实现这一愿望。

小本经营,首先跨不过的是店面租金这道坎儿。“我们小修小补的,收入不高,市中心店面那么贵,肯定租不起,小院里能有个地方遮风挡雨干点活儿就不错了。”在淡水路附近的一位修鞋师傅感慨,“要想租个正经店面办营业执照,也有办法,把价格翻几倍就好了,但这样谁还会来光顾呢,不如买双新的好了,这个行当只能是小本薄利,改不了咯。”

不影响市容市貌,不影响附近居民生活、出行,是修补匠们的统一做法。因此记者在走访中,绝大多数师傅都不愿意接受采访,只想安安静静地把活儿干了。

值得一提的是,黄浦区一些街道早已把“小修小补”的有序回归纳入日常工作,积极开设便民服务市集,每周固定时间把修补匠们集中起来,为辖区居民提供服务。部分街道甚至把社区服务中心、慈善超市等场地拿出来,作为修补匠们的固定服务场所,免费或是只收取很少的管理费用,成为“小修小补”与超大都市和谐共生的一个典型样本。

“您手艺这么好,去街道提供的场地设点摆摊完全没问题,怎么不去呢?”金师傅听到记者的疑惑,摇了摇头:“有一个固定的摊点,日常就有一批稳定客流,这对干我们这行的来说很重要。”他解释道,很多客人都是口口相传慕名而来,一旦换了地方,客流很快就流失了。“每次街道让我去参加公益集市,只要我有空,都可以去的,但我设的固定摊位是不好变的。”

金师傅的想法,得到了“织补达人”刘师傅的认同:“有修补习惯的人自然而然会过来,平时不补的人,你就算换到人家家门口也没用,附近居民的生活习惯对我们来说很重要。”

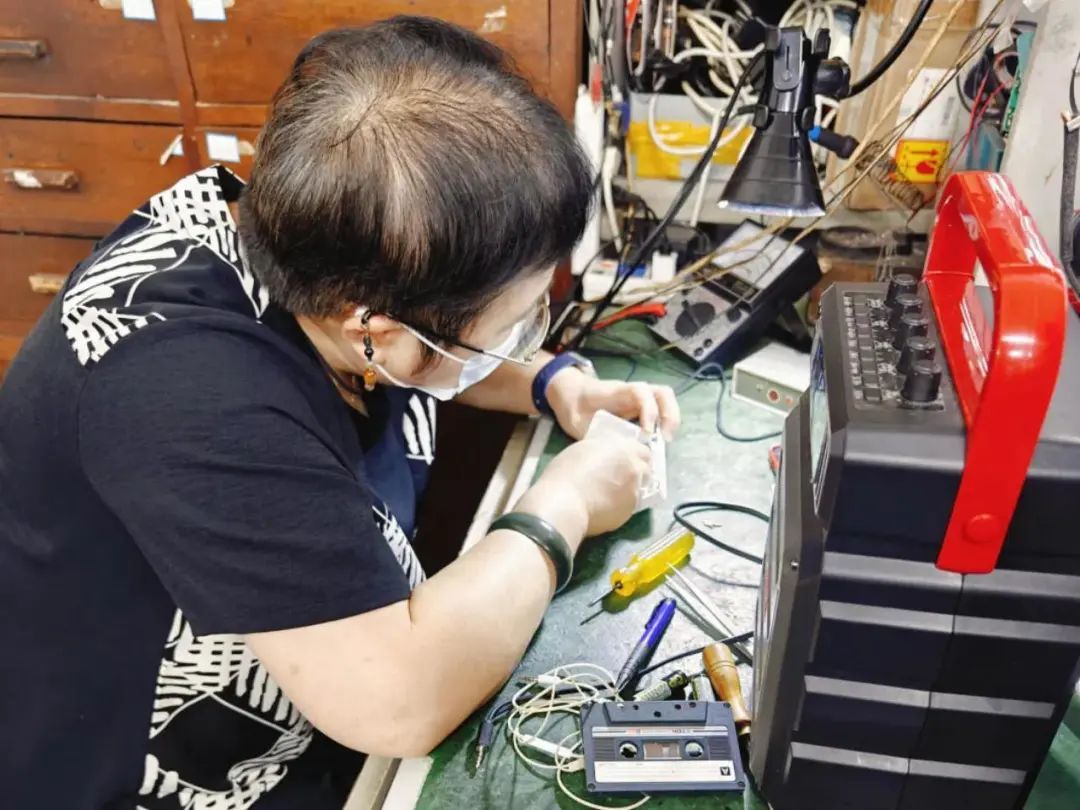

刘师傅在上海某顶奢商场附近的小区摆摊做织补已经二十多年了,一把塑料靠背椅,一个装有各色线头布料的大背包,一个自制的小绣绷,这是他工作时的全部家当。别看他的手宽宽大大的,捏着细细的绣花针好像不太协调,但他飞针走线起来又快又稳,面对不同材质、不同破损都游刃有余,成为马路边的一道独特风景线。

“现在买东西那么方便,万一挪了地方,那边的居民却没有织补习惯,我总不能干等着。”刘师傅说道,“我从小就喜欢做织补,虽然赚得不多,但这门手艺也让我在上海留了下来。只不过时间一长,我也会问自己,像我这样的小手艺人,是不是有机会‘持证上岗’?没有营业执照,是不是表示我和我的手艺并没有被这座城市认可,大上海真的需要我们这样的修补匠吗?”

(文中出现采访对象均为匿名)

记者 / 张雯

编辑 / 陈露露

图片 / 网络

转载请注明来自上海黄浦官方微信

黄/浦/进/行/时

1.“10分”便捷丨陪伴就医免带卡!医保电子凭证+亲情账户,方便又安全!

2. “黄浦十大杰出青年”冯玉麒:用匠心增添绿波廊“点心味道”

join us

上观号作者:上海黄浦