针对困难群众,如何精准施策为他们兜住底、兜准底、兜好底?既要带着问题去调研,又要通过调研发现问题、解决问题。作为“凝聚力工程”的发源地,华阳路街道充分发挥双“四百”精神的传统优势,从最困难的群体入手,从最突出的问题着眼,从最具体的细节抓起,全力推进“四百”走访工作,积极回应解决困难群体诉求,打造“助凝”救助工作法,为困难群体托起稳稳的幸福。

新发展形势下,人民对美好生活的向往呈现了多样化、多层次、多方面的特点,社会救助工作也碰到了新难点。

根据过往数据对比和走访调研,华阳路街道工作人员发现了新时期做好社会救助工作面临的新困难:一是救助人群扩围,随着救助观念从救穷到救弱的转变,华阳路街道救助人群也相应扩围,帮扶对象从原先总人口的1%扩展到约5%,有些困难群众相对较难发现;二是救助需求多样性,困难人员不仅需要物质的帮扶,也希望得到服务性、社会性、心理性等帮扶;三是救助手段和资源相对匮乏,仍然无法满足困难群体的需求。

面对新情况,华阳路街道发现,想要推进社会救助高质量发展,就要做好“精准”这篇文章。精准认定救助对象,精准对接社会救助对象,健全分层分类的社会救助体系,确保社会救助兜底保障“不漏一户、不落一人”,同时,还要凝聚更多社会资源,培养救助顾问,开展专业、集成救助帮扶,助力社会救助工作实现高质量发展。

“大脚板”+“数字化”,

优化“政策找人”工作路径

如何精准找到帮扶对象呢?华阳路街道陶家宅居民区党总支书记商琳认为:“‘大脚板’多走、‘大嘴巴’多问,是及时发现困难群体的好办法。”商琳在陶家宅居民区工作了27年,这里很多居民是她的“老朋友”,辖区很多帮扶对象就是在走访时“聊”出来的,“尤其是一些因病致贫的困难群众,更是要多走多问,及时关心。”商琳说道。

作为“凝聚力工程”的发源地,迈开“大脚板”、走到群众中去是华阳路街道每一位居民区一线工作人员的基本功。近年来,街道加大了重点对象群体走访排摸和人员信息比对的实际效力,并实行了“实时汇集+每月汇总”的工作机制,就是为了尽最大努力及时发现困难群众,并为其提供相应帮助。

通过“四百”走访,居委会工作人员和居民之间建起良好的沟通桥梁。走在华院小区,经常会有居民向居民区党支部书记葛俊打招呼,葛俊热情地一一回应,他告诉记者,“走访也增强了我们彼此的了解和信任。居民们在工作上支持我们,还会关心我的日常生活,我就觉得暖暖的,更加坚定信念要服务好大家。”

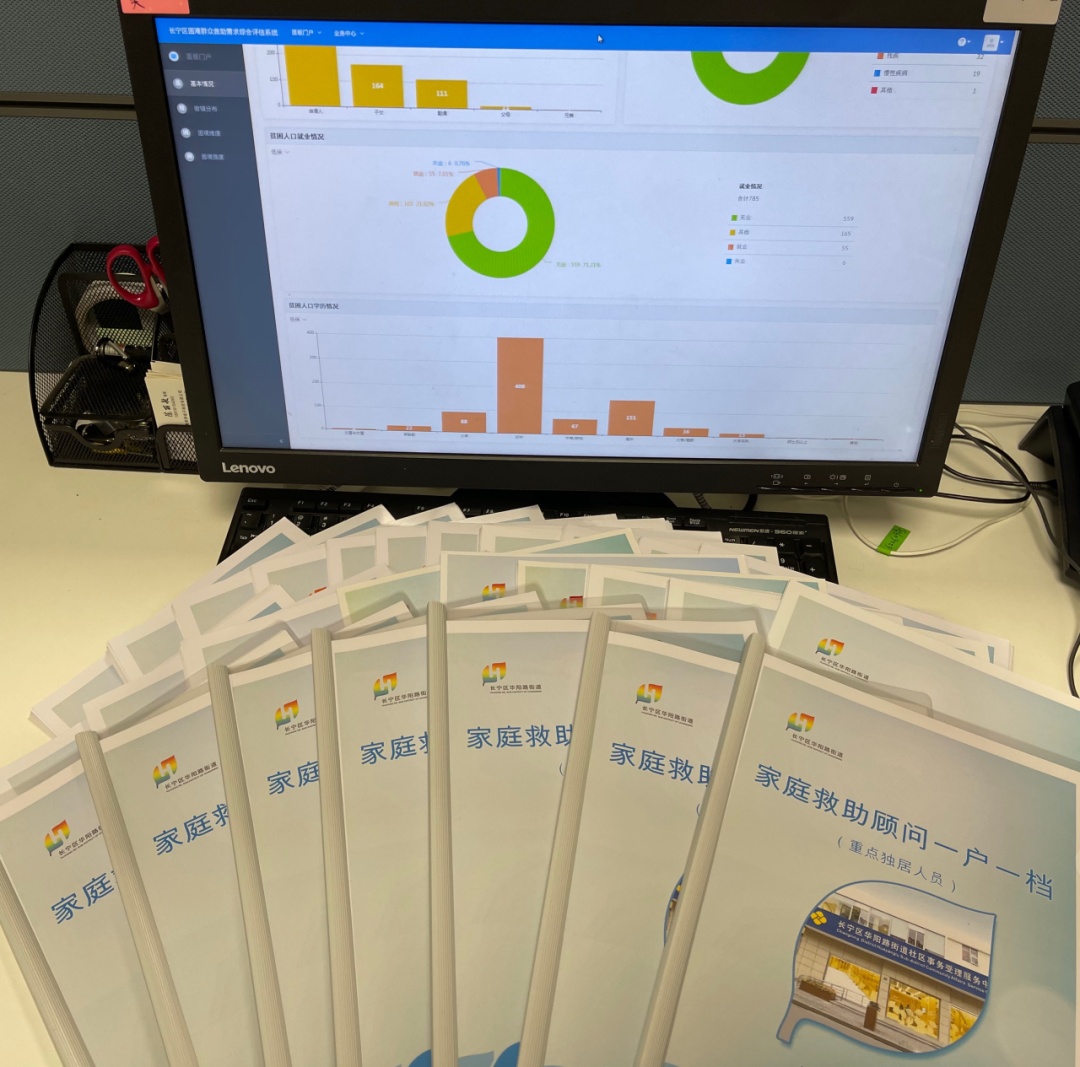

除了“大脚板”走访,近年来,华阳路街道社会救助的数字化转型也走在了全市前列。依托“社区云+精准帮扶”试点工作,华阳路街道通过“大数据比对+入户走访核查+信息动态管理”流程,动态、精准掌握辖区内困难群众的急难愁盼。比如,依托社区云中“独居老人”模块,结合日常走访,排摸出独居老人1117人,筛查出高中低三个风险等级并相应建立了关爱机制。

改变“大锅饭”服务,

构建分层分类帮扶网络

发现困难群体以后,怎么办呢?“立即上门,了解情况,问需求。”华阳路街道社区事务受理服务中心主任陈璐介绍道,“我们会开展‘三阶段推进’的救助帮扶模式,实现靶向式的救助。”

“三阶段推进”的救助帮扶模式包括:救助前期,科学评估,精准排摸对象的需求;救助中期,按“一户一方案”原则设计专业救助计划;救助后期,整合多方资源,解决急难个案,搭建长效机制。

通过前期的走访排摸,街道会将困难对象细分为困境边缘困难家庭、托底保障型困难家庭、支持发展型困难家庭和重点关注困难家庭等四类,并根据实际情况匹配四大类服务清单。与此同时,街道还会启动分层分类五大“助凝”救助帮扶计划,涵盖扶贫、扶健、扶业、扶智、扶志五个方面,救助的方式从单一性转变为多元化的“物质+服务+心理”。

据陈璐介绍,“四百”走访工作开展以来,街道大力推进“扶业行动”、“爱心传递”义务家教行动,为零就业家庭、大龄失业人员、困难家庭高校毕业生、困难家庭未成年人等重点群体进行救济干预,帮扶效果更精准。

凝聚更多社会救助资源,

开展集成救助帮扶

帮扶对象的困难和需求是多种多样的,如何在兜好底的基础上稳稳托起这群人的幸福呢?“这考验的是街道寻求并获得更多社会资源的能力。”陈璐介绍道。近年来,华阳路街道扩大“凝聚力工程”在救助领域的实践效能,多渠道挖掘社区资源和服务载体,帮助困难群体在获得政策托底保障基础上,共享更多的社会资源和服务。

目前,华阳路街道已汇集社区单位、“两新”组织、社会组织约60家,形成涵盖红十字公益帮扶项目、慈善基金会公益帮扶项目、惠民综合帮扶服务社项目、社区慈善基金项目的救助资源池,并创新建立基本救助服务与专业化个性化服务结合的精准服务机制、社区救助顾问与社会救助工作互通的主动服务机制、综合需求评估与服务主动介入的直达服务机制、服务效果监管机制等,较为顺畅地打通了党建工作和社会救助工作的融合发展路径。

社区救助顾问化身“全科医生”,

提升困难居民的获得感和幸福感

随着周边居民生活水平的整体提高,救助人群变得更加脆弱而敏感,复杂的因素对社会救助工作人员提出了很大的挑战。

2018年,华阳路街道在全市率先开展“社区救助顾问”制度试点,建立“1+4+21+x”人员架构服务体系,以“政府+专业机构”为主体、以“整合+链接+陪伴”为核心的可复制可推广帮扶创新模式在全市得到推广。街道还建立实体服务站,形成队伍联合、工作联手、资源联用、服务联动的“一站式”高效工作模式。

“社会救助顾问”制度已经运行5年,大家逐渐发现,很多时候居民生活刚刚遇到挫折,社区救助顾问就已经掌握了相关信息,并第一时间走入他的家庭,及时送上了温暖和帮扶,也帮助困难群体渡过难关,重燃生活希望。

民生无小事,枝叶总关情。对困难群众的兜底保障,体现的不仅仅是一座城市的民生厚度和政策温度,更能体现这座城市的文明程度。华阳路街道党工委书记白燕介绍,下一步,华阳路街道将继续传承“四百”精神,开展“四百”走访,做到弱有所扶、难有所帮、困有所助、应助尽助,兜住兜牢民生底线,以实际工作成效不断增强困难群众的获得感、幸福感、安全感,推动社会救助实现高质量发展。

图片由华阳路街道提供

撰稿:李媛媛

编辑:李冰倩

责编:颜文彬

*转载请注明来源于“上海长宁”

上观号作者:上海长宁