将“书香上海”设为置顶星标

让书香与您常伴

《退出、呼吁与忠诚

——对企业、组织和国家衰退的回应》

[美] 艾伯特·o.赫希曼 著

卢昌崇 译

格致出版社

作者简介

艾伯特·o.赫希曼(albert otto hirschman,1915—2012),美籍德裔,著名发展经济学家。自1941年开始,先后在加州大学伯克利分校、耶鲁大学、哥伦比亚大学和哈佛大学从事教学与研究工作。1974年,赫希曼前往普林斯顿高等研究院任社会学教授,直至1985年退休;退休后任该研究院名誉教授。赫希曼的主要著述有:《经济发展战略》(1958)、《退出、呼吁与忠诚——对企业、组织和国家衰退的回应》(1970)、《转变参与:私人利益与公共行动》(1982)、《反动的修辞》(1991)等。

书目选摘

在任何一个经济、社会和政治体系中,从总体上看,个人、企业和组织都具有从富有效率的、理性的、守法的、高尚的或是合意的行为模式滑向衰落的倾向。不论一个社会的基础性制度设计得如何完善,某些主体未能按人们预期的行为方式来活动,总是在所难免的;其原由可能多种多样,我们假定这些原由都是偶发的。每一个社会都清楚,对此类机能不良或失范行为应给予一定程度的宽容。但是,此类失范行为若蔓延开来,则整个系统就会全盘腐朽。为避免这种情况的发生,社会必须具备集结其内部力量的能力,“治病救人”,尽可能地使“浪子回头”。这些(内部)力量存在于整个国民经济中,本书就承担着探究这些内部力量的任务。但是,本书所确立的概念既适用于诸如企业这样的经济主体,也适用于大量的非经济类的组织或情境。

长期以来,道德家和政治学家一直关注的问题是,怎样才能使个人拒绝不仁不义,使社会远离腐败,使政府免于衰退,而经济学家却从未考虑过对经济主体的衰减进行修复的可能。上述问题未被重视的原因有两个:一是,理性行为在经济学中一直是一个坚定而充分的假设,人们至少认为,经济主体的理性程度是恒定的。企业绩效衰减的起因是供给与需求发生了逆向变动,而企业谋求利润最大化(或是增长速度或是其他任何目标)的意愿和能力并未受到削弱。不过,当供给和需求要素未发生变化时,这种说法也可以理解为是企业的“才气或精力最大化的损失”。但后一种解释马上会产生另一个问题,即企业的“精力”怎样才能最大化到原来的水平呢?人们通常是采用前一种解释来说明这个问题。因为在这种情形下,市场的供求条件是客观的,扰动能否恢复到原来的水平还具有很大的不确定性。换言之,企业处于劣势或优势自有其“正当的原由”,这是经济学家们长期以来所坚持的标准假定。而本书中的核心概念——一个随机的且或多或少“可修复的衰减”(repairable lapse)——与这些经济学家的推理是背道而驰的。

二是,经济学家们未对衰减给予关注与第一个原因有关。在传统的竞争经济模型中,企业于衰败之中再度崛起并不是一个十分重要的问题。一个企业在竞争中失败了,它的市场份额旋即被其他企业占领,它的生产要素随之被其他企业(也包括新的市场进入者)利用。结果是,社会资源配置尽可能地获得了改善。有这幅画面镶嵌在脑际,经济学家对“患者”的态度就远比道德家和政治学家更显得神闲气定:他可以一任他的“患者”(如企业)走向衰败;而道德家则劝诱他的“患者”(个人)相信其自身内在的卓越品质;政治学家的“患者”(国家)是独一无二的,具有不可替换性。

弄清了经济学家对此漠不关心的原因,我们即刻就应当对它的正当性提出质疑:把整个国民经济比作一个完全竞争的体系,其中,单个企业财富的变化完全取决于各自比较优势的转移,这是对现实世界的扭曲。首先,现实世界中存在着很多规模宏大且极负盛名的垄断、寡头垄断和垄断式竞争企业。这些企业在国民经济中运作,经营绩效的下降也许或多或少地形成一些竞争中的死角;这些死角管理不善,效率低下,且能年复一年地生存下去;有的政治学家觉察到其政体的完整性正受到内讧、腐败和厌倦的威胁,此时向他进言,必须要谨慎考虑。即使在竞争富有活力的领域,对一时滑坡的企业恢复往日繁荣的可能性采取不闻不问的态度,也是不够妥当的。而在另一些行业,企业为数众多,相互竞争激烈,所面临的市场条件也较为相似,单个企业财富的缩水既可能是随机因素和主观因素演变的结果,而这两个因素是可以矫正或朝着好的方向转化的,也可能是成本和需求条件发生了持久的逆向变动。在此类情形下,为避免社会损失和人力浪费,恢复机制也许能发挥最有效的作用。

说到这,还应再插入一个问题,即恢复机制是可以通过竞争本身来实现的。难道竞争还不能使企业保持高度警觉吗?如果企业境况变糟,难道其绩效下降的经历和被淘汰出局的威胁,还不足以使管理者力转颓势以恢复往日的繁荣吗?

竞争是恢复机制的重要组成部分,这一点毋庸置疑。但我要强调两个问题:一是,竞争的特殊功能的含义迄今还未被充分阐释;二是,当竞争机制可求而不可得时,另一种替代机制就应当开始发挥主要作用,或作为竞争的补充而介入其中。

(本文节选自《退出、呼吁与忠诚——对企业、组织和国家衰退的回应》,格致出版社2023年版)

面对组织绩效的衰减,人们有两种选择,一是退出,二是呼吁。赫希曼认为:退出应当与呼吁相结合;呼吁机制作用于前,退出机制作用于后,消费者或成员被暂时“锁定”且手中还拥有退出选择时,呼吁能在敦促组织绩效回升过程中发挥较大的作用;应当设计出一种制度,以提高人们呼吁的意愿和效率,降低呼吁的成本;对企业或组织的忠诚具有延缓退出的功效,从而使呼吁在修复组织绩效衰减过程中发挥大的作用;忠诚在其中扮演不可或缺的角色。

《欲望与利益》

[美]艾伯特·o.赫希曼 著

冯克利 译

格致出版社2022年出版

在《欲望与利益》中,赫希曼通过对17和18世纪欧洲思想生态的田野式调查,就商业社会在兴起时如何获得道德合法性作出了新的阐释,为资本主义发生学提供了一个更加一般性的视角。

赫希曼发现,在资本主义兴起的过程中,一直在进行着一场有关人性这一概念的战争,几百年来,“人被普遍视为一个舞台,上演着理性与欲望之间惨烈而无法预见的战斗,后来则是不同欲望之间的战斗”。揭示这场战斗的剧情,回顾有关人性的辩论,就是本书的核心。

赫希曼将这一漫长的战斗描述为一个内生的过程 :17、18世纪的欧洲思想家们从欲望中分解出“利益 ”,使之成为一种不同于其他欲望的特殊欲望,以用这种温和、无害的欲望来平抑和驯化其他暴力、有害的欲望。从而,利益成为沟通、平衡欲望和理性的桥梁,使欲望变成融入“理性”的欲望,使理性成为替“欲望”服务的理性。这种从利益的角度处理欲望的方式,促成了古老的人性论的一次制度主义转折,使得商业社会与资本主义获得了正当性。

阅读本书,就像在观察当代一位大思想家与古人的对话。

《转变参与》

[美]艾伯特·o.赫希曼 著

李增刚 译

上海人民出版社2023年出版

在本书中,赫希曼提出了一个重要的政治经济学问题:人们为什么有时候会积极参与像游行、示威、罢工这些公共活动,而有时候却把更多时间投入到私人事务中?赫希曼发现了这个在私人参与和公共参与之间的循环,即人们有时候会将几乎全部时间投入到私人事务中,有时候会拿出较多时间参与公共事务,并重点对原因加以解释。他给出了一个看上去简单,但却非常重要的解释:失望。赫希曼通过引入失望概念解释了私人一公共一私人的循环。

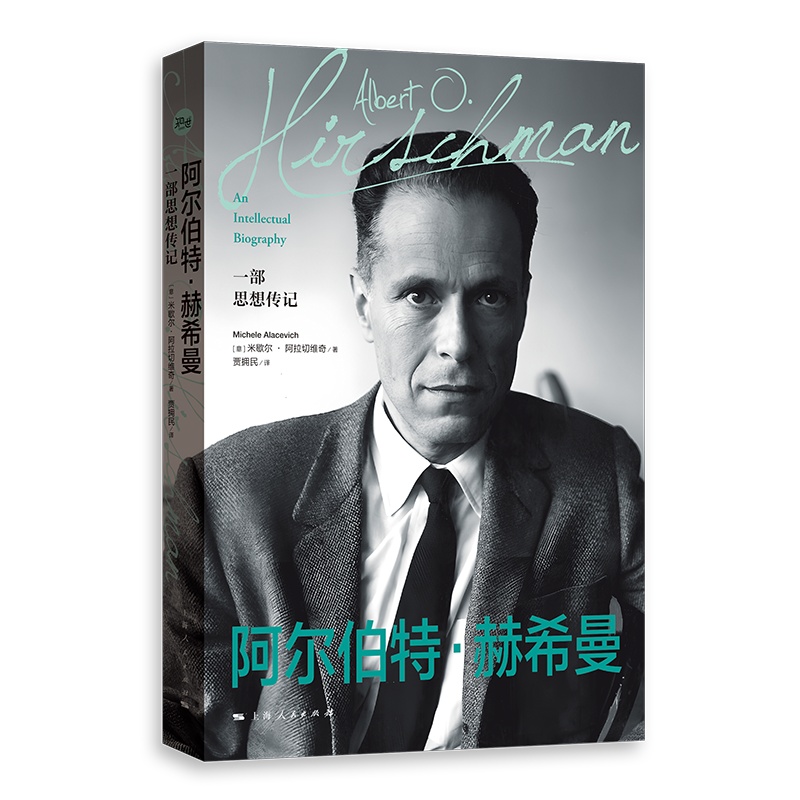

《阿尔伯特·赫希曼:一部思想传记》

[意]米歇尔·阿拉切维奇 著

贾拥民 译

上海人民出版社2023年出版

阿尔伯特·赫希曼是20世纪最具原创性的经济学家之一,他的生活异常戏剧化。在年轻时逃离纳粹德国后,他参加了西班牙内战,在意大利参加反法西斯活动,并在马赛参与组织了一系列地下救援行动,包括汉娜·阿伦特在内的2000多人在赫希曼等人的帮助下逃离了欧洲。赫希曼像在不同国家和语言之间移动一样自如地跨越话题、方法论和学科领域。他的作品的特点是对总体性理论深表怀疑,重视怀疑和对偶发事件和意外后果的敏感性。

在这本赫希曼思想传记中,经济史学家米歇尔·阿拉切维奇追溯了赫希曼思想来源的许多分支,以及这些分支在他多方面工作中的位置。阿拉切维奇将赫希曼的思想置于时代背景之中,关注他对他所处时代的主要知识和政治辩论的参与。本书还研究了赫希曼的主要著作,包括《退出、呼吁与忠诚》《欲望与利益》等书,以此考察了赫希曼在发展研究方面的开创性工作,以及他对社会变革、资本主义历史和民主运作的分析,同时还研究了他在战后欧洲重建和拉丁美洲经济发展方面的活动。本书是对一位深刻的、与众不同的思想家赫希曼令人信服的画像,同时也展现了赫希曼的遗产和持久影响。

资料:格致出版社

编辑:张芷萱

上观号作者:书香上海