6月10日是第十八个中国文化和自然遗产日,今年中国文化和自然遗产日的主题是“文物保护利用与文化自信自强”,由黄浦区文化和旅游局主办、黄浦区民族和宗教事务办公室协办的2023年中国文化和自然遗产日黄浦区主场活动:让文物“活起来”——考古黄浦年轮发布仪式举行,宣告开启了黄浦区推动“海派城市考古”的新篇章。

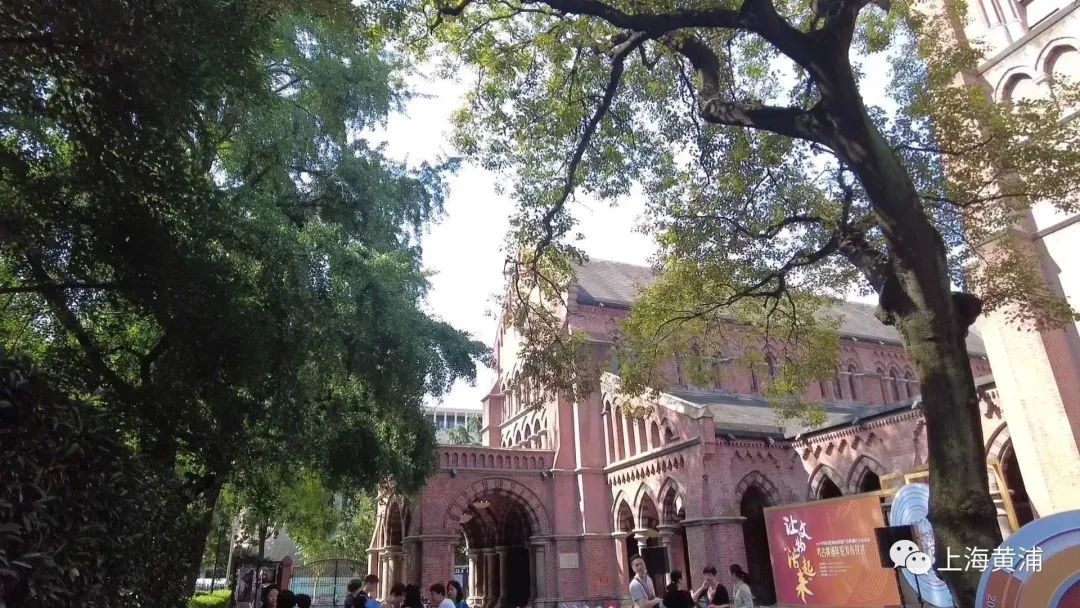

仪式在全国重点文物保护单位的“圣三一堂”举行。这座坐落在九江路上的老建筑是“活起来”的文物。150多年起落沉浮后,它正式惊艳回归到人们的视线。

点击观看视频↑

站在教堂外可以看到,它的整体为维多利亚哥特复兴式建筑,建筑平面为拉丁十字式,内外均为清水红砖墙面,因此圣三一堂又被称为“红礼拜堂”,曾有着“远东第一大座堂”的美名。

“早期出版的外国人著作里面,有这样的描写 :轮船驶进黄浦江,看到了大教堂的尖塔,上海到了……”

导游所介绍的进上海就看到的大教堂的尖塔 ,是1869年红礼拜堂主体建成后,在1893年加建的尖锥形钟塔。这比起外滩那钟楼的海关大楼,还要早了30多年。钟楼高逾48米,当时是外滩沿线的制高点。教堂建筑面积约2240㎡,当年修建耗费了白银7万两,据说光地基就打了8000多根木桩。参观市民很难不被它清水红砖的精美建筑外观吸引,纷纷打卡拍照。

这教堂经历了超一个半世纪的历史,是早期上海最大、也是上海现存最早的基督教堂。据了解,最早1.0版始建于1847年,先后还经历了2.0版,再到3.0版。

据华东建筑设计研究院有限公司历史建筑保护设计院副院长宿新宝介绍,现在看到的圣三一堂,其实是第三代的圣三一堂,因为早期有第一代,当时建造不够成熟,很快就倒掉,然后在第一代基础上改建了第二代,第二代时间也不长。后来侨民们下定决心, 做一个更加完整、更加辉煌的建筑,所以请了英国的斯科特来做设计,上海在地建筑师建造而成,形成现在的圣三一堂。

由于1966年教堂挪作他用后,这里就再也未曾对外开放,已经足足尘封了近60年。2007—2009年,教堂进行了一次较大的修复工程,拆除了后期增加的楼板,恢复了高敞的大空间,修复还原了钟楼塔尖,2017年上海基督教圣三一堂项目获得联合国教科文组织亚太文化遗产保护杰出奖;2019年,圣三一堂升级为全国重点文物保护单位。为了重新开放,在2021年到2022年,再次进行了保养维护工程 ,满足现在开放的需求。

走进教堂内部,有一个主堂和两个耳堂,罗马风教堂布局十分紧凑,整体给人的感觉圣洁庄严。左右两侧为一整排立柱尖券的长廊,后部的至圣所,则拥有高大的古安立甘式半穹顶。教堂中央花砖铺道、殿堂高敞开阔,拱形彩色花窗绮丽缤纷。宿新宝说:“一方面外立面,大家可感受哥特式建筑形象,包括清水红砖等等特点,进到里面可以感受,空间效果以及中心位置上两边耳房,主要功能空间,呈现出来的效果。”

具体预约等情况,市民可登录“圣三一堂”公众号查询。

记者 / 李德翔

编辑 / 孙超慧

图片 / 李德翔

视频 / 李德翔

上观号作者:上海黄浦