亘古凌家滩,入梦五千年。凌家滩遗址坐落于安徽江淮之间的巢湖流域,自1987年以来,30多年间,先后14次的考古发掘工作,逐渐揭开了这座史前遗址的神秘面纱,将凌家滩先民的生活图景与一段古老文化的生动面貌呈现在世人眼前。

5月28日上午,安徽省文物考古研究所考古一室主任,凌家滩遗址第三任考古领队张小雷先生做客“南博讲坛”,以《凌家滩与中华文明》为题,介绍了凌家滩遗址历次发掘的重要成果,讲述凌家滩文化如何在中华文明起源与形成过程中发挥标志性作用。

“玉成”五千年,见证中国玉文化发展一大高峰

重玉,是中国古代文明的一大特征,一件玉器的质地、工艺、形态可以反映拥有者的身份、地位及权力,是古老文明的一个重要体现。也因此,玉器被看作是中华文明最主要的指示物之一。

自1987年起,伴随着凌家滩遗址考古发掘工作的持续进行,大量珍贵文物得以面世。在出土的3000多件文物中,玉器占据了三分之一。不仅数量惊人,这些玉器在形制、种类及制作工艺上,都是中国新石器时代其他古文化遗址所无法比拟的。也因此,凌家滩的玉文化被看作是中国玉文化发展的一个高峰,与辽宁红山文化、浙江良渚文化,并称为“中国史前三大玉文化”。

讲座现场,张小雷回顾历次考古的发掘收获,介绍了多件极具特色的玉器。

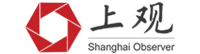

出土于4号墓的刻纹玉版和玉龟具有极高的学术研究价值,在相关考古资料发表后,很长一段时间内,都是学界研讨的热点。1987年,这组文物被考古人员一同发掘出来,与中国古老的神话传说“元龟衔符”相对应。玉版之上刻绘了复杂而精妙的纹饰:主体为两个同心圆,圆中心雕刻着一个十字形八角纹,大小圆之间刻绘八个“圭”形,大圆之外的玉版四角位置,又分别刻绘着一个“圭”形纹。“小圆及八角形纹是太阳闪光的图案,象征着一种太阳崇拜;圆及玉版的方形则寓意天圆地方。”那么,这组文物究竟作何用处?“目前,最具说服力的是占卜道具的说法,玉龟壳、玉签、玉版应是一组完备的占卜道具。”张小雷讲解道。

与玉版上类似的八角星纹也见于一出土玉鹰上。玉鹰造型奇异,充满古老而神秘的色彩。整体呈灰白色,周身泛着青绿点,表面抛光润亮。鹰圆眼、勾喙、阔翅、扇尾,做展翅飞翔状,看上去极具生气。两翅的端部各为一猪首形象,猪眼、拱部均有穿孔。鹰腹刻一圆圈纹,内刻八角星,八角星内再刻一圆圈纹,圆圈内有穿孔。

于1987年、1998年先后出土的两组浮雕玉人制作精良,生动逼真。有站姿也有坐姿,形象装扮上基本趋于一致。头戴“介字形”冠,腰间饰有斜纹腰带,耳有穿孔,双臂前屈至与肩持平,小臂上有数圈横纹代表玉镯。这些玉人都两臂弯曲,伸开五指置于胸前,作祈祷状。值得注意的是,在玉人的背后隧孔上还发现了超细的管钻。直径仅为0.15毫米,可以说是细如发丝,这种技艺即使是现代工艺也不易做到。

这些前所未见的精美玉器彰显着,在远古时期,凌家滩先民的制玉技术已经达到一个顶峰水平,并且代表着极强的艺术审美能力和创造能力。

大型红烧土遗迹,揭露史前公共建筑基址

紧随玉文化,在凌家滩遗址,一片总面积超3000平方米的红烧土的发现,再次聚焦世人目光,点燃了人们追逐史前文明的“火光”。

红烧土,可以理解为砖的雏形。在凌家滩岗地的东南角,有一片面积约3400平方米的大型红烧土遗迹,总体呈长方形分布,总面积3000多平方米,由厚达1.5米大小、形状不一的红烧土块分层铺就。

2020-2022年期间,考古团队对这块大型红烧土遗迹片区开展发掘。讲座中,张小雷就近几年的最新发掘成果与现场观众进行了分享。

寻觅红烧土,考古发现,红烧土西界外侧区域土质土色异常杂乱,为人工堆筑而成,多呈大块的青灰土和黄土铺垫,宽23米,南北长推测与红烧土范围一致,局部残存少量红烧土基槽、柱洞、红烧土坑等遗迹,少量红烧土坑包含碎骨屑。其顶部最高处高于东侧红烧土顶面1.6米。

“推测应为平行分布于红烧土西侧的大型建筑台基,其与红烧土遗迹共同组成一处超大型的公共建筑基址,总面积约5500平方米。”位于红烧土遗址片区的墓地、祭祀坑呈现出较为规整的体系,瞬间将人们拉回了距今约5500年—5350年的凌家滩文化最繁盛的时期。“以大型红烧土遗迹为代表的大型公共建筑的发现,深化了对凌家滩聚落布局的认识,证明凌家滩存在超大型的高等级公共礼仪建筑,并有明确的祭祀功能。同时,为大型墓葬、精美玉器的存在,寻找到了相匹配的高等级的生活遗存。”张小雷说道。

在墓葬西侧区域发掘地点,考古人员还发现了人工用石头铺筑的与祭祀有关的建筑遗存,在其上部还一处燎祭坑,里面出土了大量的玉石器和少量陶器。在外壕北段的发掘区域,发现有大量的凌家滩晚期陶片,这段外壕的南侧是人工铺垫而成凌家滩岗地。筑“城”修“路”、生产生活,远古的“建设者们”极致地发挥勇气与智慧,建造他们的理想家园。

并非无源之水,体现中华文明的多元一体性

中华文明源远流长,是唯一未曾中断、延续至今的古老文明,其起源、形成与发展的研究,在世界文明研究中占据重要的地位。作为长江下游巢湖流域迄今发现面积最大、保存最完整的新石器时代聚落遗址,凌家滩遗址是中华文明曙光阶段最具代表性的遗址之一,其地位可见一斑。

那么,凌家滩是个什么样的社会?凌家滩文化又在中华文明的发展进程中扮演着什么样的角色呢?

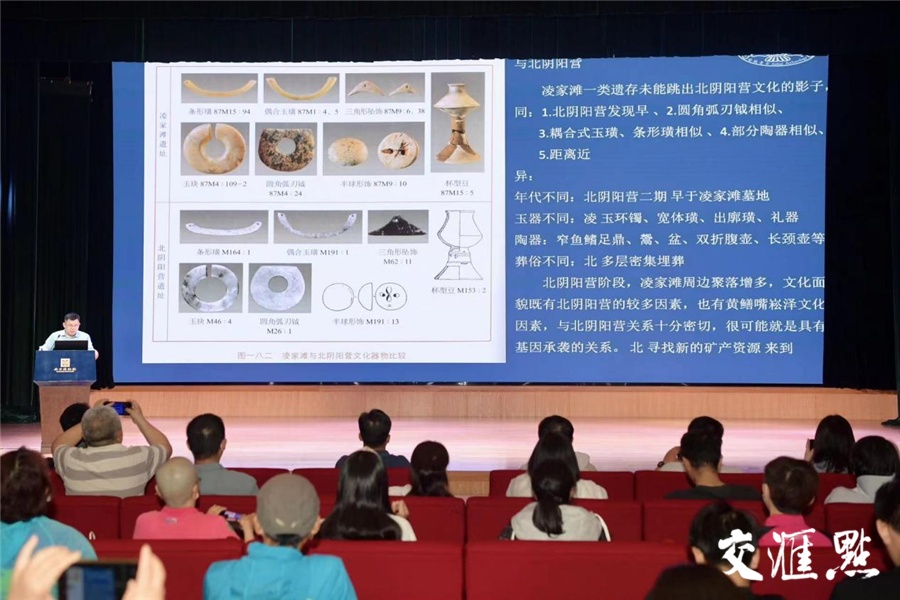

事实上,凌家滩文化并非无源之水,它与同处长三角地区的崧泽文化、北阴阳营文化、薛家岗文化一脉相承。以北阴阳营为例,张小雷细数了两地的异同,同时表示,凌家滩一类遗存并未能跳出北阴阳营文化的影子。“北阴阳营阶段,凌家滩周边聚落增多,文化面貌既有北阴阳营的较多因素,也有黄鳝嘴崧泽文化因素,与北阴阳营关系十分密切,很有可能就是具有基因承袭的关系。”这也充分体现了中华文明的多样性、复杂性和一体性,各文化彼此间的认同感和依赖性。

从文明发展的角度考察凌家滩遗址,张小雷表示,凌家滩具有进入文明社会的可能性。现场,张小雷列举了凌家滩的诸多特点:神权的出现和巩固促进了社会凝聚力的增强,并为其他社会权力的产生奠定了基础;发展至中晚期,凌家滩的社会分工和分层逐渐明显,等级差距加大,玉石资源凸显个人身份地位,个别特殊器掌握在极少数人手中,作为宗教信仰的法器和权力方面的象征,进而更加巩固了区域中心的地位;社会复杂化程度进一步提高,但尚未达到彻底割裂的程度。“凌家滩文化代表了长江下游一种新的,以区域为中心,以玉石制作为特点,以经济发展为目的的社会发展模式。这些特点表现出它已具有了中华早期文明的部分特质,这对长江下游文明的诞生起到了重要的作用。”张小雷说道。

新华日报·交汇点记者 张洁茹/文 虞越/摄

上观号作者:交汇点