在市文化旅游局推出2023“乐游上海·五一”文旅活动之际,上海博物馆结合中国历代书法馆、中国历代绘画馆常设展的“告别展”,在“五一”节假日期间,推出“社会大美育课堂”——“中国书法绘画艺术”大师讲座与展厅导赏,帮助听众朋友深度了解中国书画的发展史、洞悉中国书画内在的审美精神、真正读懂中国书画,感受中式美学的艺术魅力。

主讲人简介

凌利中,男,上海博物馆书画研究部主任、研究馆员,中国美术学院博士生导师、故宫研究院客座研究员。曾任波士顿美术馆(2006)、大英博物馆(2007)、佛利尔美术馆(2013)访问学者。多年来从事古代书画鉴定与研究,发表《从惠崇到赵大年:析“惠崇小景”暨〈江南春图〉卷考》《〈丹山纪行图〉卷作者考》《王渊〈水墨木芙蓉图〉真迹的发现》《〈畿甸观风图〉卷作者考》《文徵明家族的文脉及早期艺术活动》《董其昌〈各体古诗十九首〉卷辨伪及作者考》《文人画史新论》(与了庐合著)、《王原祁题画手稿笺释》等论著60余篇。主持“海上三部曲”——《万年长春:上海历代书画艺术特展》(2021)、《丹青宝筏:董其昌书画艺术大展》(2018)、《吴湖帆书画鉴藏特展》(2015)及其国际学术研讨会等。

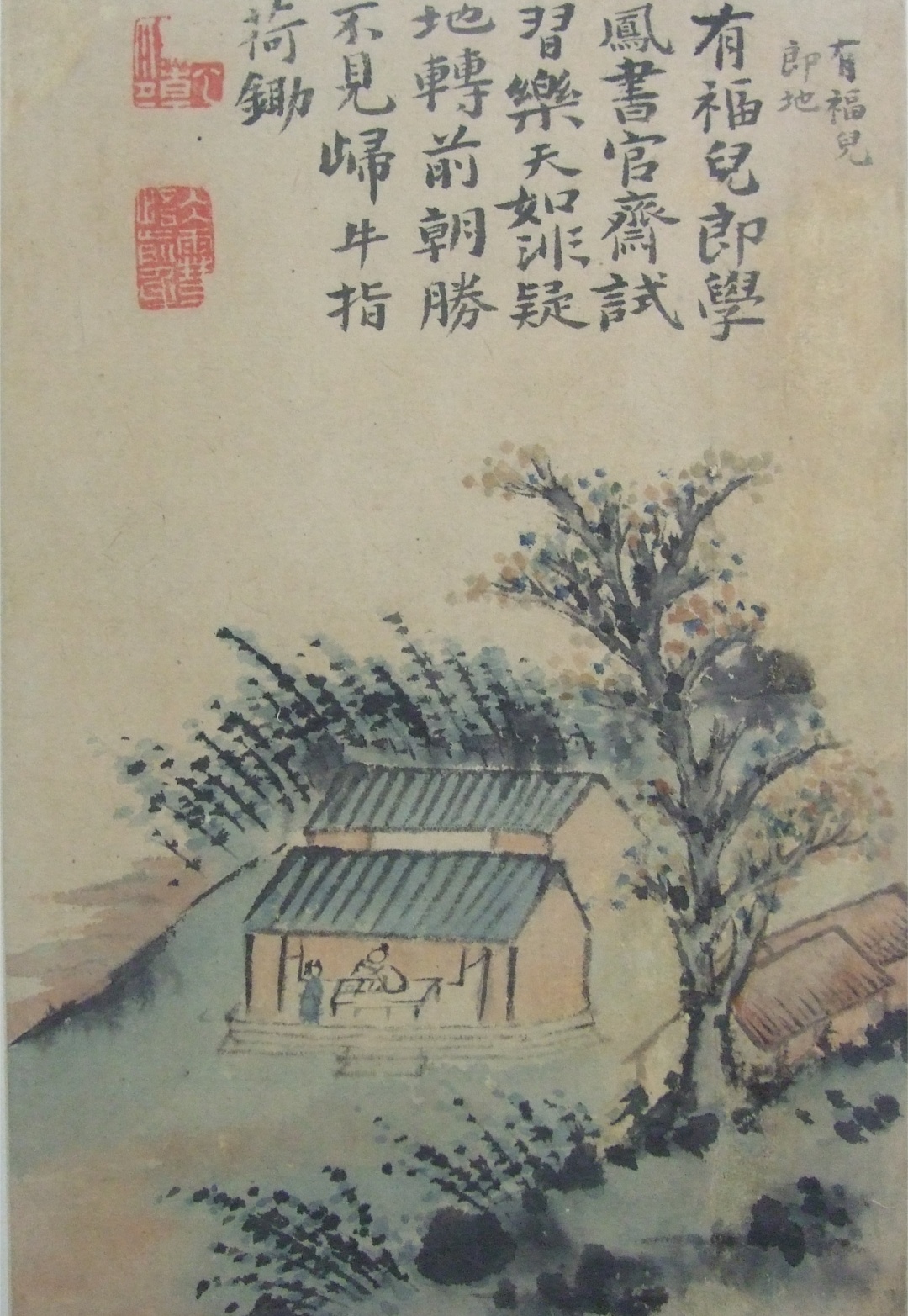

在5月1日下午的展厅导赏中,凌利中为观众介绍了中国历代书法馆、绘画馆“告别展”中的一些重要作品,引导观众欣赏与理解中国书法与绘画的精神所在。

点击边框调出视频工具条

大师讲座系列第一讲也于5月1日下午在上海博物馆举行,主讲人凌利中以“我用我法——石涛书画艺术的欣赏与鉴定”为主题,以下是本次讲座的主要内容。

点击边框调出视频工具条

讲稿原文如下

大家下午好!

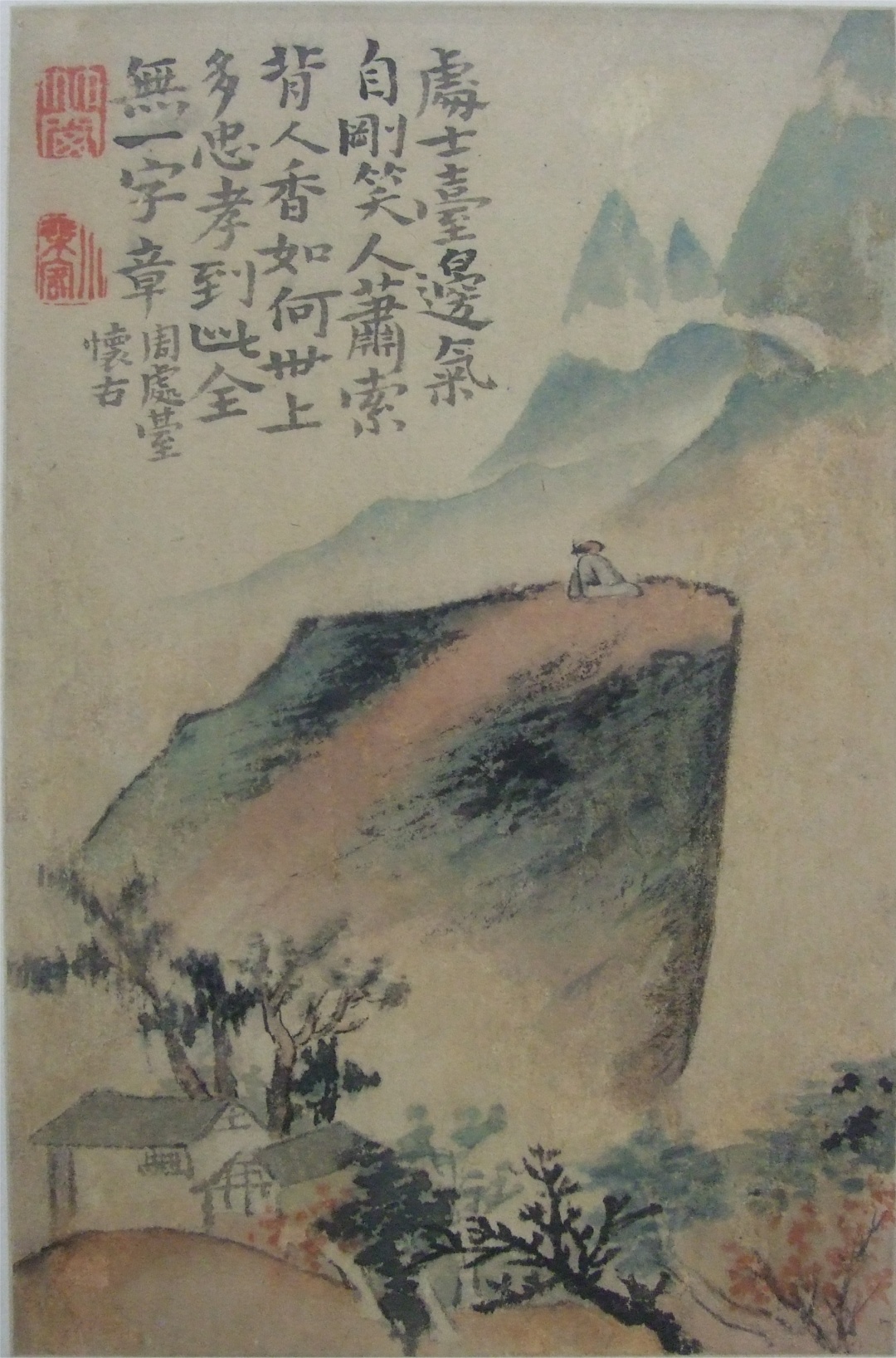

今天我给大家准备的题目关于石涛。我们本月开启了书画馆的最后一展,这次展览的展品中,我们挑选了很多新的作品,包括一件石涛的册页。

我今天的题目是《我用我法:石涛书画艺术的欣赏与鉴定》。“我用我法”是石涛非常有名的一句话,也是我近年来研究的一个体会。

关于石涛的研究比较热,在近三四十年来被不断推动。上博馆藏中,石涛的作品非常丰富,但是他的作品挺复杂,可以说到目前为止,关于他书画的风格、特点,尤其是真伪,某种程度上来说没有完全解决,留下了很大的问题。

我今天的讲座分为两部分,一是石涛的基本概要,第二部分是重点,关于石涛书画真伪研究的两个突破,我最近发表了一篇论文,这也是我十多年来研究的心得,和大家一起分享。

一、石涛生平介绍

要了解石涛,需要把他放在整个清初的背景中。清朝在绘画史中时间跨度非常长,是中国古代美术史上的最后一个高峰,呈现出以下几个特点:学古人而集大成、绘画有世俗化的倾向、受西洋美术的影响、金石碑学对绘画的影响。石涛是清初的一位重要画家。清初画派林立,成就斐然,基本都是在董其昌的影响之下。

石涛是“四高僧”之一。何谓“四高僧”?是指清代初期的四位高僧画家,他们是弘仁、髡残、八大山人和石涛,都是明末的遗民。四僧有一个通俗的说法叫“野逸派”,他们与当朝官方公开推崇的“正统派”的经历不同,都是出家人,其中两位是明代的宗室。明朝灭亡,他们逃向山林甚至是寺庙,他们的作品更注重生活的体验。

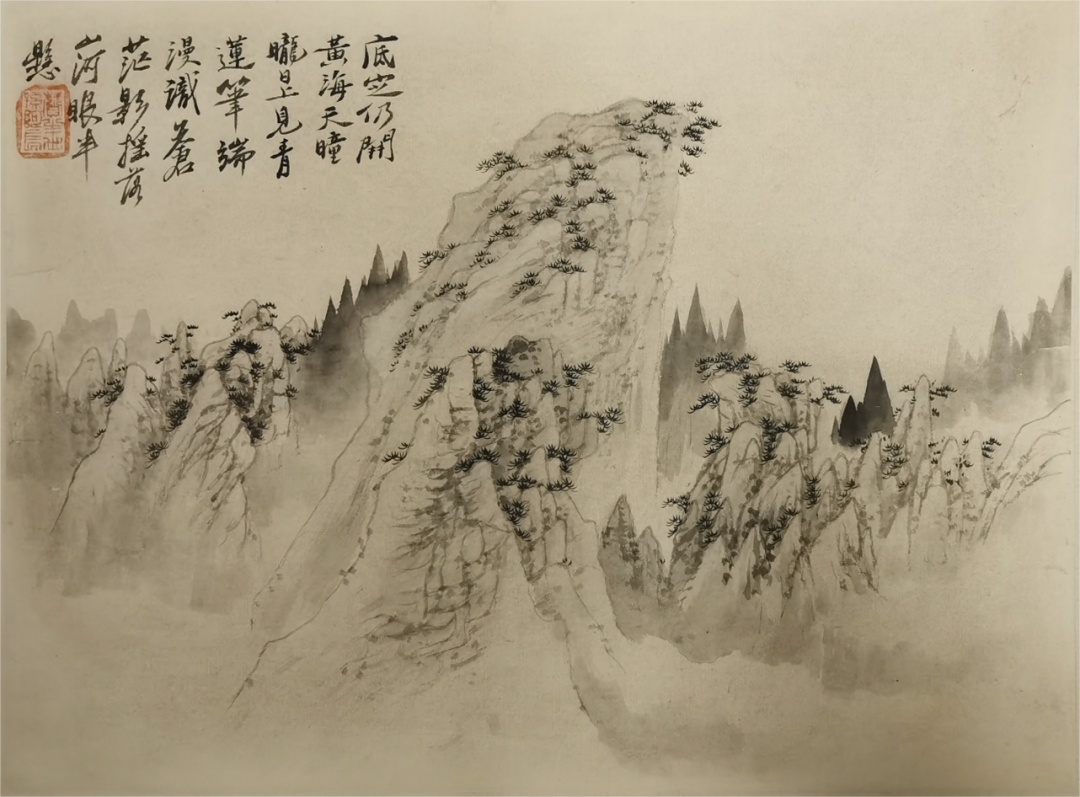

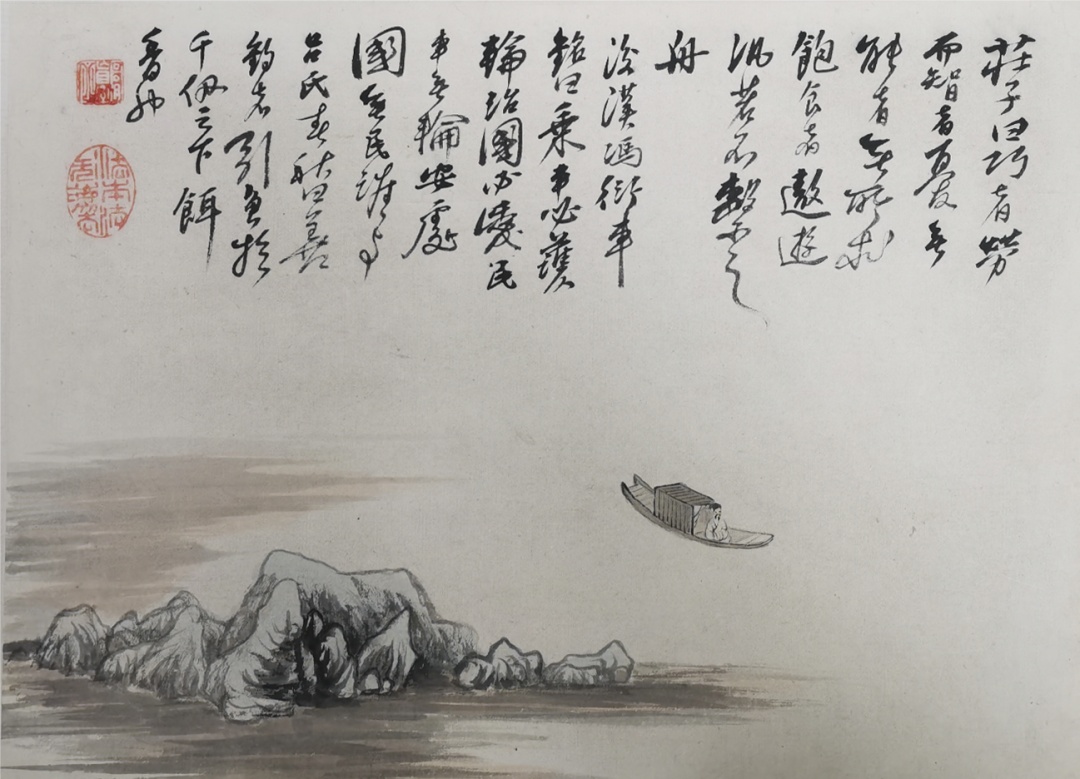

清 石涛 搜尽奇峰打草稿图卷 局部

北京故宫博物院收藏

我们今天的主角就在这个时代背景里,他个性非常鲜明,北京故宫收藏的《搜尽奇峰打草稿图卷》是他早期的作品,也是他的一幅代表作。石涛不仅是画家,也是理论家。近代画家张大千等都对他推崇备至。

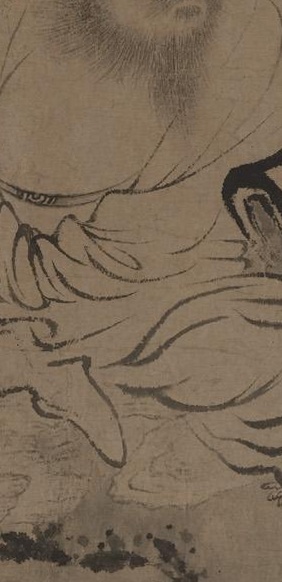

石涛何时始用“大涤子”号?

下面开始引入深入一点的话题:石涛何时始用“大涤子”号。这一话题是为了介绍他的经历,同时“大涤子”号的使用在第二部分石涛书画的真伪鉴定中也是一个标准。

我们知道古人,尤其是书画家,喜欢起很多字号,石涛也如此,其中最有名的号就叫“大涤子”。这个号也是我们鉴定他书画真伪的标杆之一,因为他取这个号有一个时间点。关于这个时间点,其实学术界在不断探索,我个人的观点是这个时间点为1694年。在我之前,学术界汪世清老先生也研究过,他认为是1696至1697年。

我先说一下这个号的背景,“大涤子”呈现了石涛心路历程的转变。“四高僧”很多都是被迫出家,石涛也同样如此,他1642年出生,为了逃命先到了黄山,十七八岁来到了上海松江,在上海出家。三四十岁时,他来到南京,当时康熙下江南,在文化上采取笼络的态度,石涛在南京获得了接驾的机会。他的心情非常激动,接驾完之后写了好多诗,觉得自己的机会来了,所以他转身就去了北京。他在北京两年半,现实和他以为的有点落差。年过半百,他猛然觉醒过来,安心卖画为生。他当时还刻了一方图章“头白依然不识字”,他不懂道理,他太天真了,所以他要经过一番心灵和精神上的洗涤,那时前后“大涤子”这个名号就出现了。

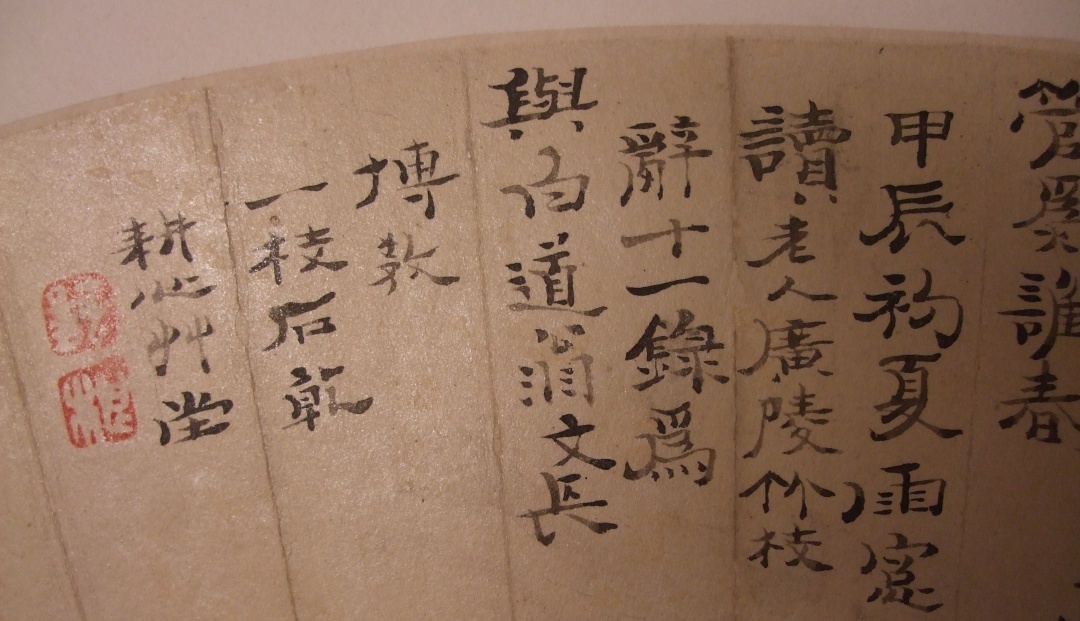

(左右滑动查看更多作品细节)

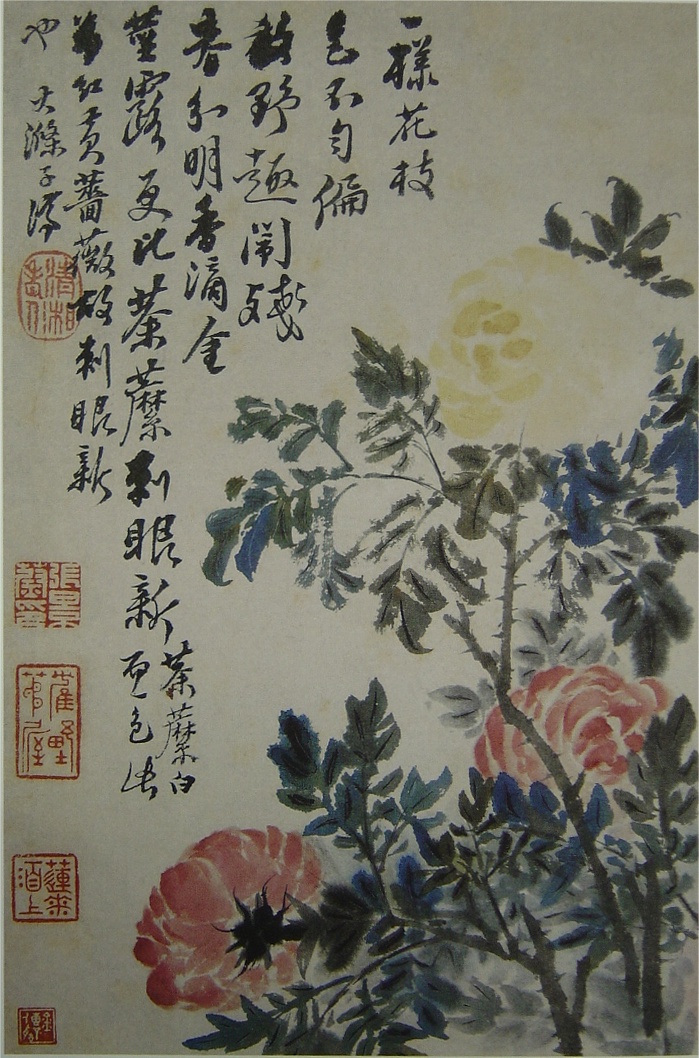

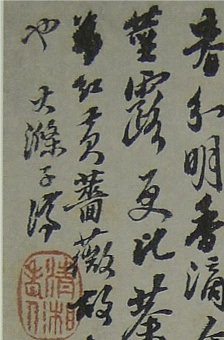

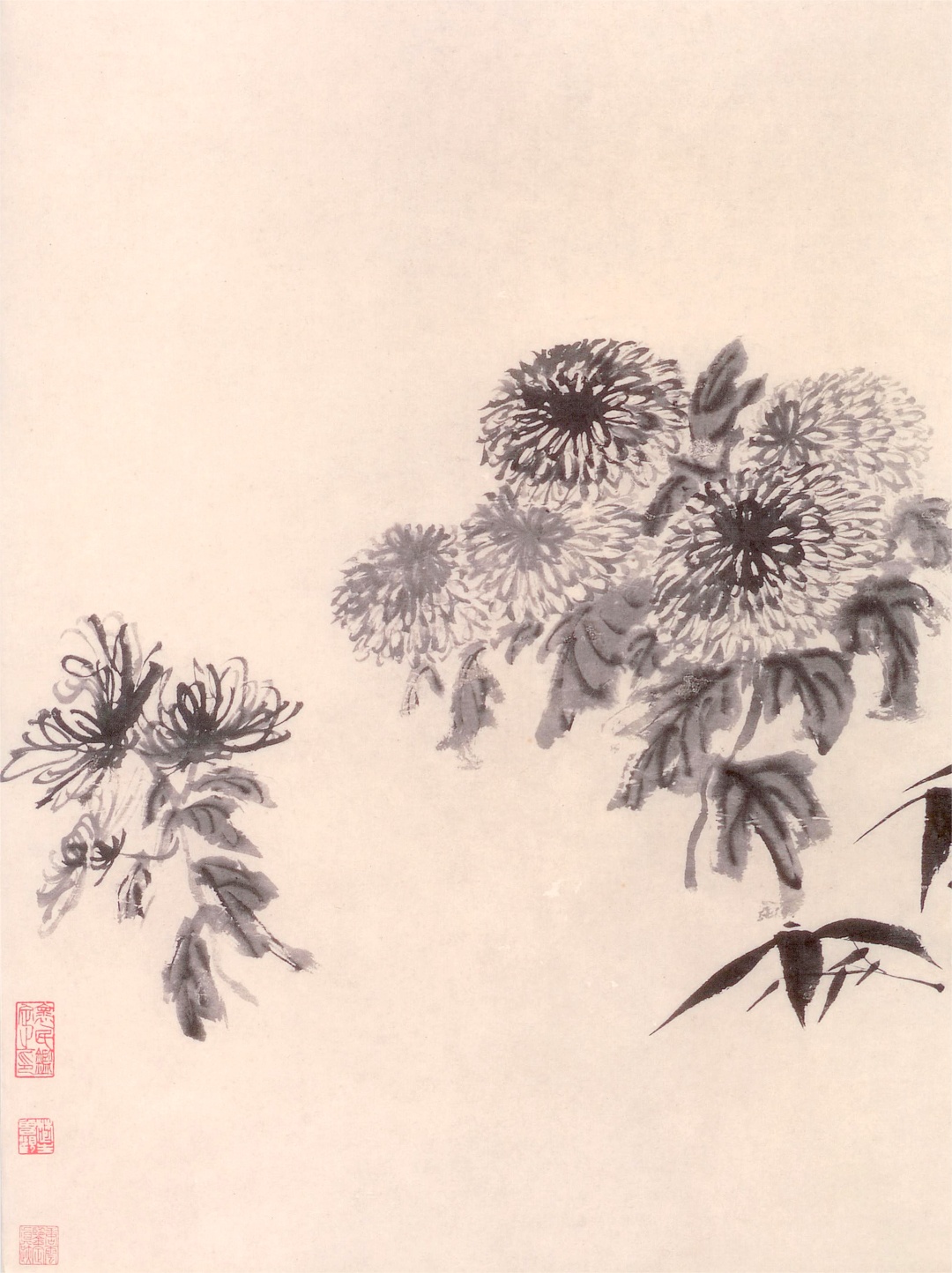

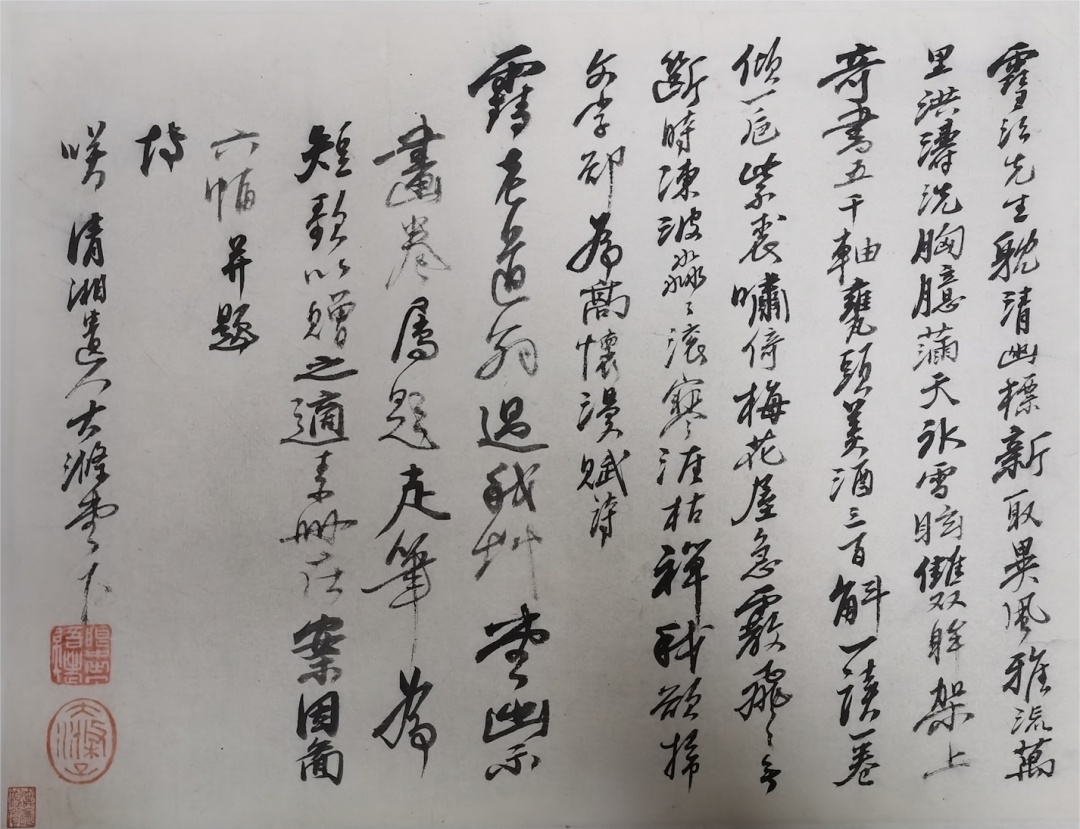

清 石涛 花卉册十二开 部分

上海博物馆藏

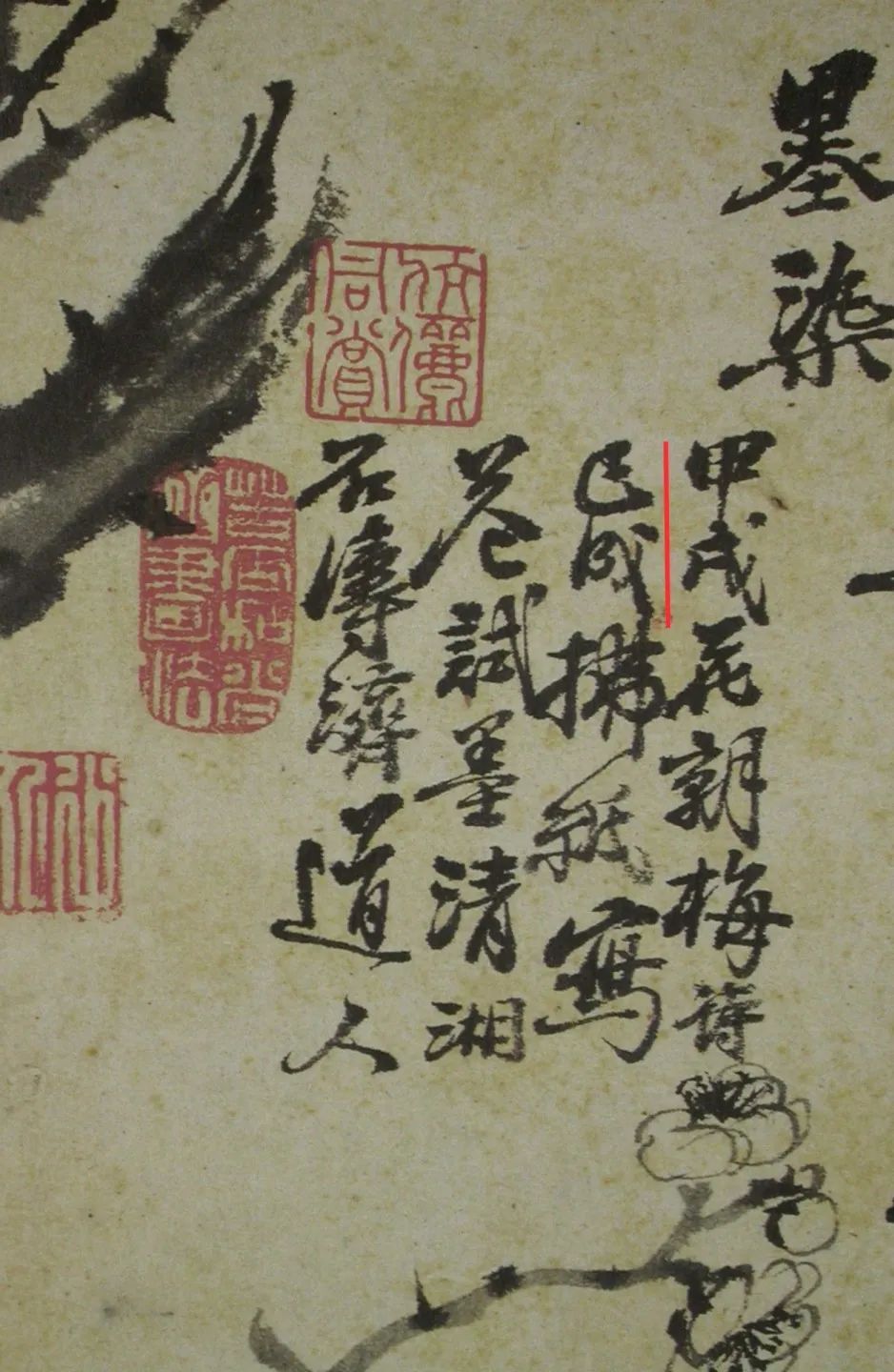

这件花卉册册页是上海博物馆馆藏,是现在发现的最早的有“大涤子”名号的作品。这本册页中有甲戌年(1694年)这个年份,这是我的一个依据。

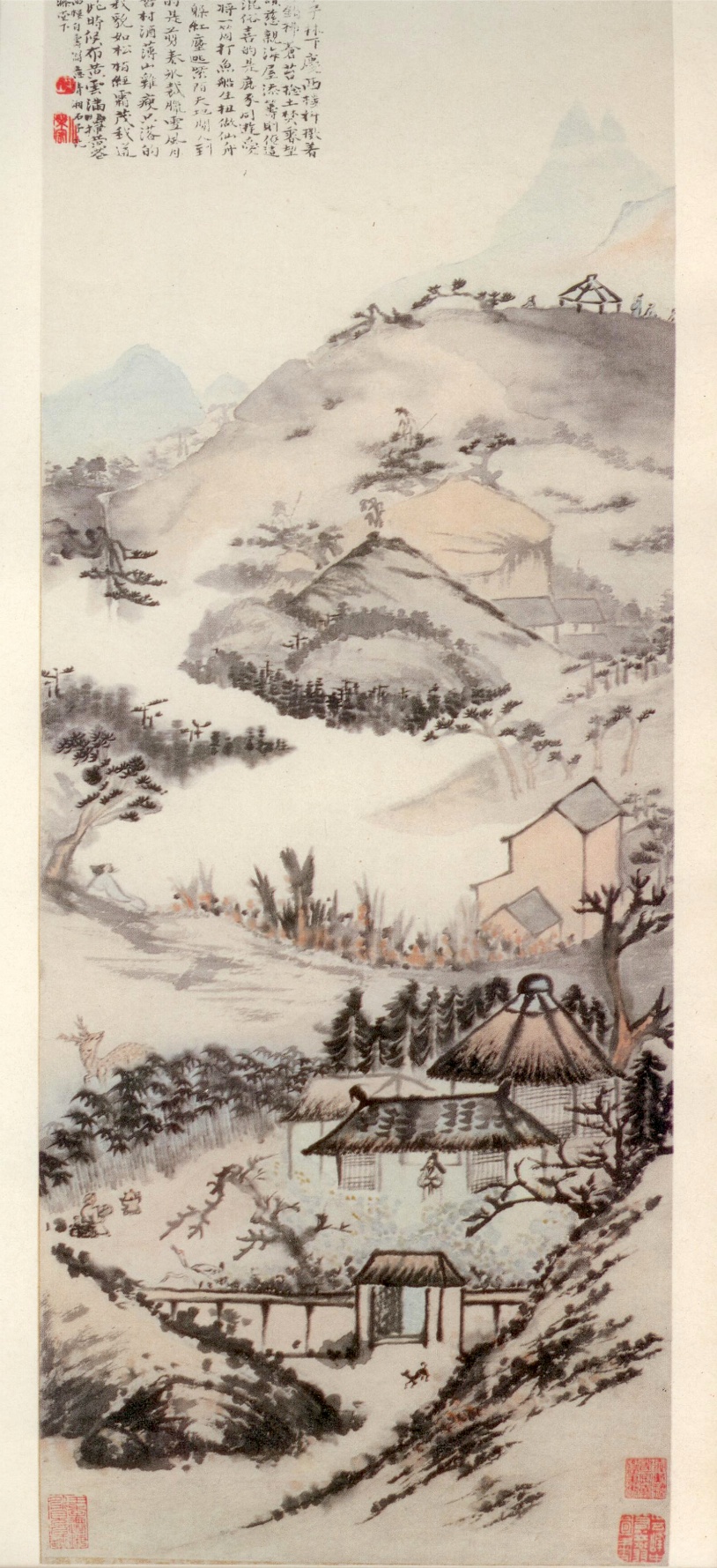

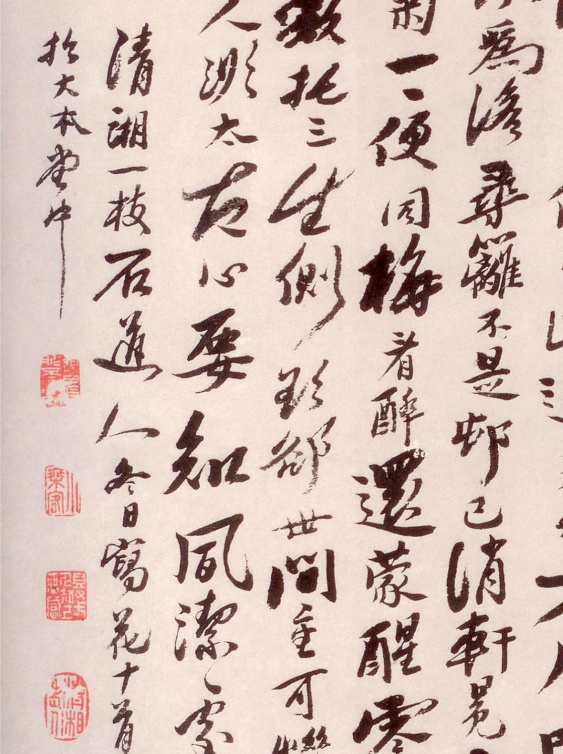

清 石涛 余杭看山图卷 局部

上海博物馆藏

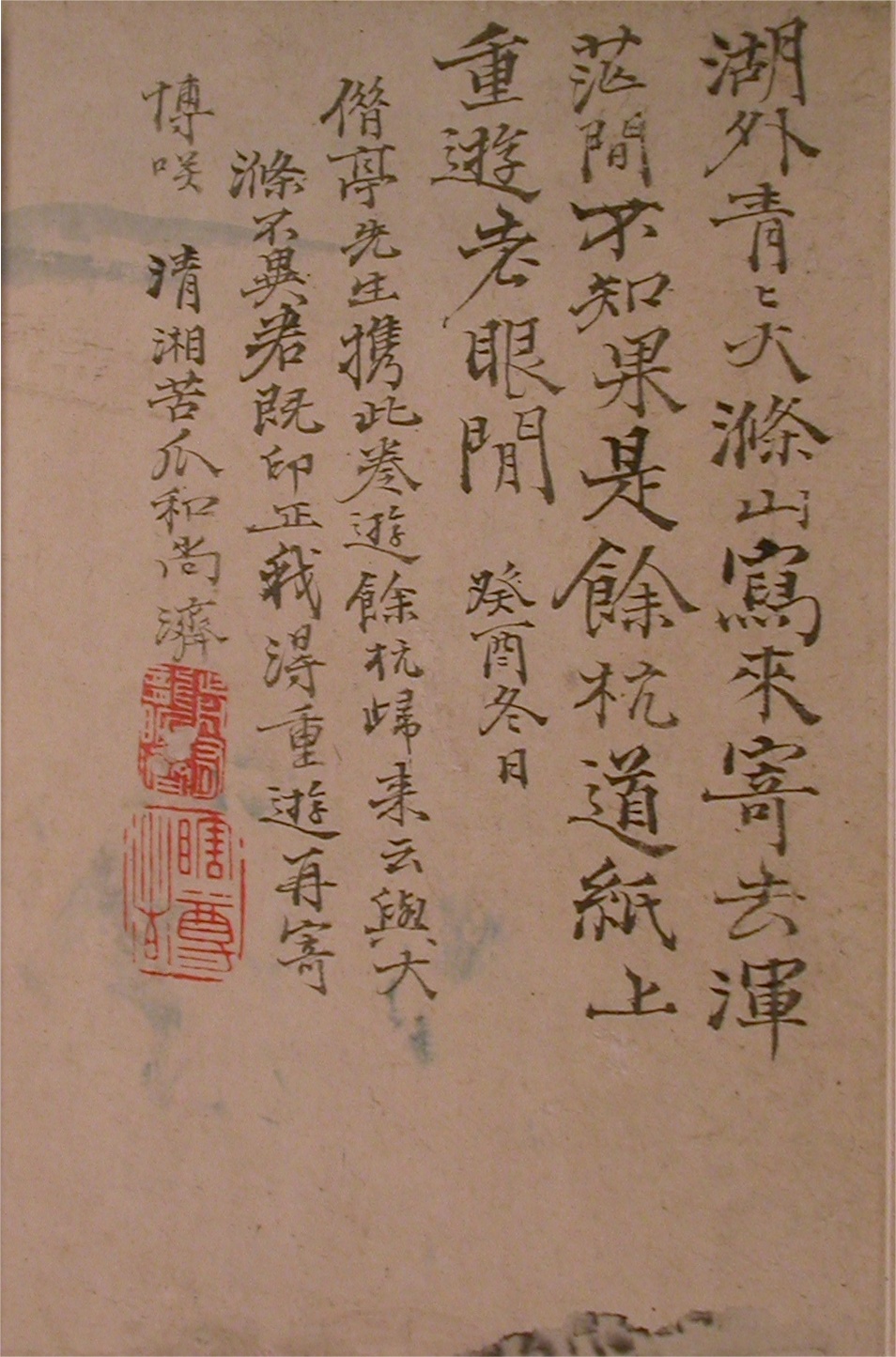

另一个依据,是石涛这两年的心路历程。这件《余杭看山图》也是上海博物馆馆藏,创作于1693年,画中是余杭的大涤山。这幅画里石涛作了两个题跋,其中一个题跋讲了“湖外青青大涤山”,他这一年刚刚从北京经过天津回来,在起“大涤子”这个号的时候,这是有迹可循的一个证明。大涤山是有典故的,历代的经学家、学问家在大涤山开堂讲课、收门徒,这样的例子很多。

第三,汪先生的依据是什么?他的依据是文献里记载石涛从北京回来以后在扬州造了大涤草堂,草堂真正落成是1696年。这涉及到另外一个问题,古人用的斋名是不是非得要等到草堂建成以后用?我觉得不一定。因为古人的书斋,像文徵明有很多书斋,我们细究一下,有的存在,有的根本没造。比如你个人有一个计划,新房子还没有拿到手,这个书斋名早就拟好了,准备以后挂一块匾,那么没有造好这个名号就不用吗?所以不尽然。汪先生当时是根据文献,认为是大涤草堂建好以后才开始使用。

二、石涛书画真伪研究二题

我们知道大概上世纪二三十年代,画坛刮起一股风,对画作进行作假,其中代表人物是张大千,作假对象也包括“四高僧”的作品。石涛的真伪问题,张大千当然是一个热点,我写这篇文章之前,学术界都以为张大千一个人干的。我这个研究发现不是,发现他有一个团伙。其实还有一个不热的地方,也就是近十多年逐渐发现石涛有一个弟子叫石乾,这个弟子比张大千作假作得还好,他的纸、墨、风骨等都和石涛相似。在我发表这篇论文前,被认为属于这个弟子的作品只有三件,也就是说他的面貌还不够丰富,风格特点比较模糊。就像我们只知道是一个长脸,五官长什么样子还不知道,我们要不断地把这个人像素描一样刻画出来,否则就像公安局抓人一样,我说是长脸,难道把长脸的人都抓起来吗,所以五官要越丰富越好。我的研究发现了一套规模巨大的他的学生的作品,大家看看,古人是怎么作假的。

《金陵怀古二十景》册的作者辨析

与石涛书画真伪研究

先讲第一件《金陵怀古二十景》,这是上博的一套册页。我们上博有一个“秘密库房”叫参考品库房,里面都是被认为不重要的或者假的藏品,没有正规藏品号。2008年,我们对参考品做了梳理,其中就发现了这一套,书画风格都是石涛的,图章也是石涛的。它画的是南京二十景,包括乌衣巷、木末亭、朝天宫等,在五六十年代进入上博以后,前辈们鉴定过了,鉴定非常精准,假石涛,因为水平和各方面还达不到。2008年看到了这个册页时,再往前推大概十来年左右,学术界已经发现了石乾。这本册页很重要,在我之前提到的三件石乾作品之外又多了二十多件作品,题跋的字数也很多,是目前为止规模最丰富的一套作品。

这本册页年代很久,风格确实是石涛的,绝大部分印章都是石涛本人的,只是画风和字的风格和石涛还是有点不一样。这个画家的字比较老实、古板,不像展厅里石涛真迹,比较灵动、变化、功力深厚。艺术需要灵动和变化,不能太老实。

(左右滑动查看更多作品细节)

金陵怀古二十景 部分

上海博物馆藏

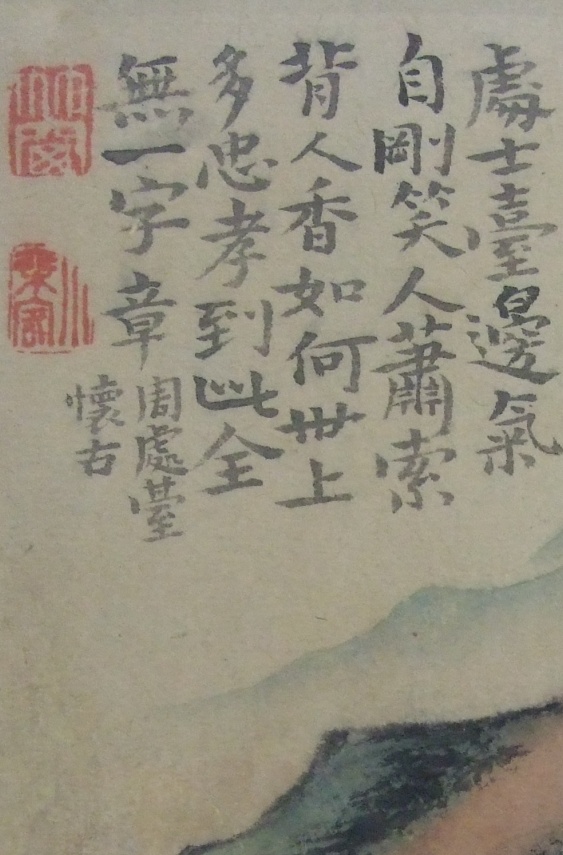

为什么说这本册页是他学生的?这里发现有几方图章不是石涛的。比如“乾”字图章有点不完整,其他很正常,这是一个蛛丝马迹。凡是石涛的印章,我归在这里(下图左),不是石涛的印章在这里(下图右),“竹窗”“乾”都不是,很令人想象到他的学生。

(左右滑动查看更多)

《金陵怀古二十景》册中石涛用印

《金陵怀古二十景》册石乾用印七处

2000年左右,刘九庵先生发表了一篇文章,根据北京故宫里一封石涛写的信,结合其他的信息知道他有一个学生叫石乾,号化九。有“乾”字的印章,被挖掉的那个字可能是石、化九,这就是他的学生的作品。石乾其实被冤枉了,这本册页不是学生故意作假,而是稍微有点混,老师的图章也用了,但是也有自己的名号在里面。后来的商人为了价格可以卖得贵一点,改头换面,混淆视听,把它“变成”石涛。这本册页的出现为我们研究石涛的真伪提供了更多依据。

(左右滑动查看更多作品细节)

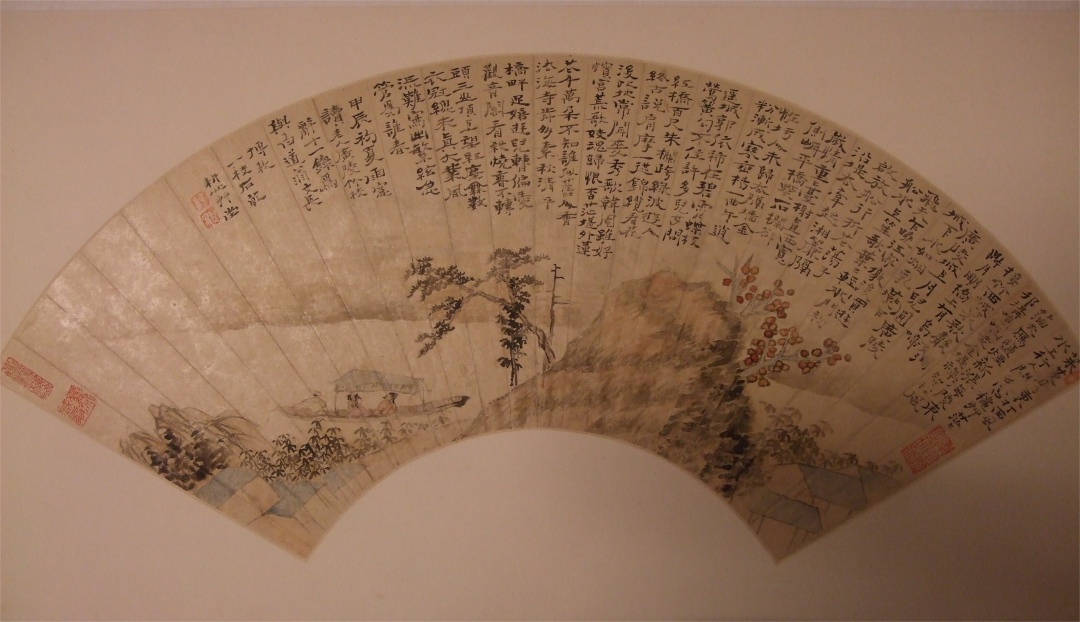

清 石乾 石涛扬州竹枝词意图扇

上海博物馆藏

我之前有好几位老先生提到过,认为明确是石乾作品的其中一幅就是《扬州竹枝词意图扇》,落款是石乾。以前不知道石乾,都认为是石涛自己的号,而且这两方小图章本身就是石涛的,斋名“一枝”也是石涛的。后来搞清楚是因为画上写有“甲辰年”。如果归在石涛名下,因为根据汪先生的考证,石涛是1707年去世的,所以这个甲辰年是1664年,那个时候根本没有“一枝”。也是在这个依据之下知道这个学生,所以甲辰年是1724年,这样就解释通了。

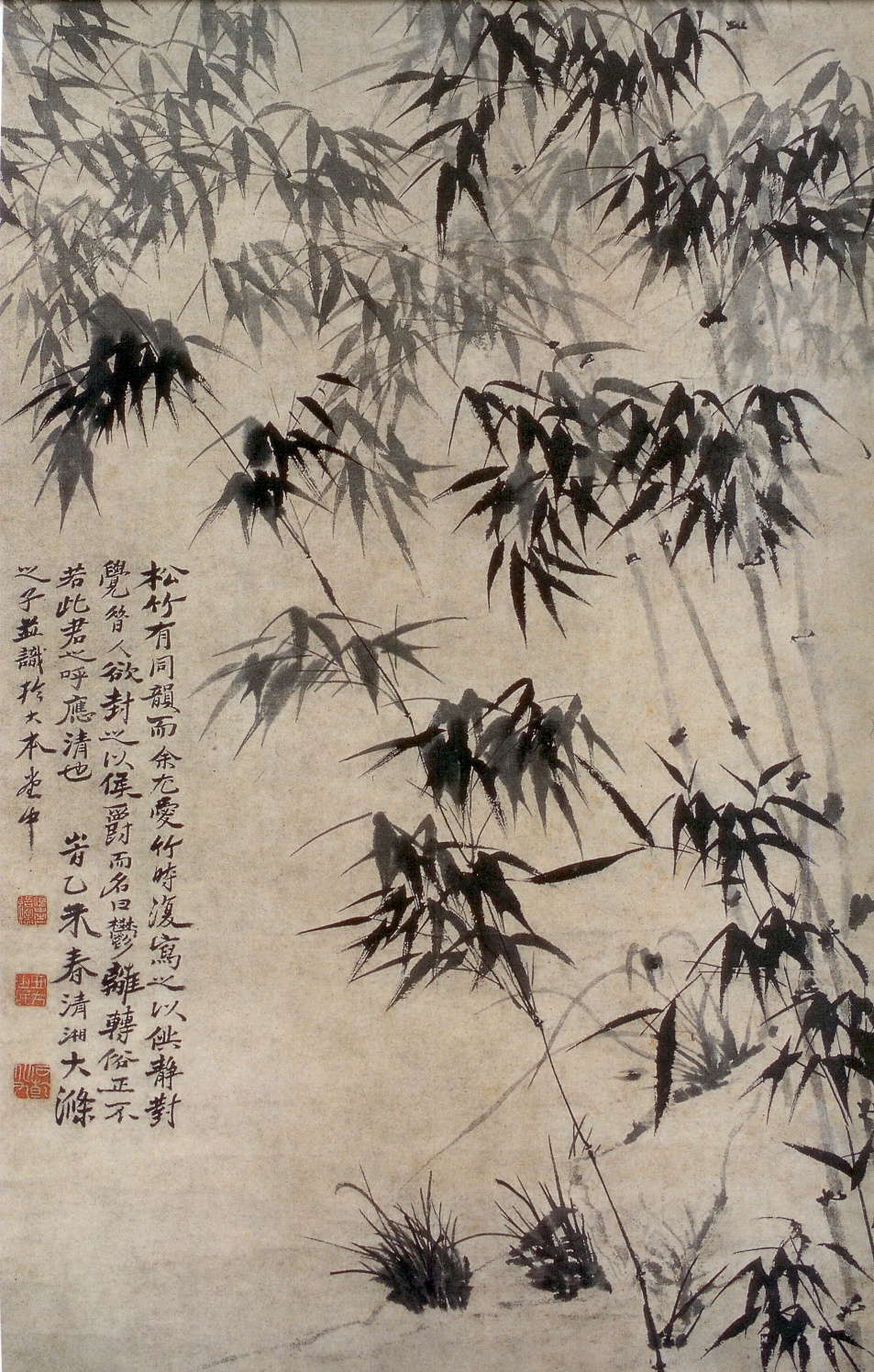

清 石乾 墨笔兰竹石图轴

1715年程十发捐赠

上海中国画院馆藏

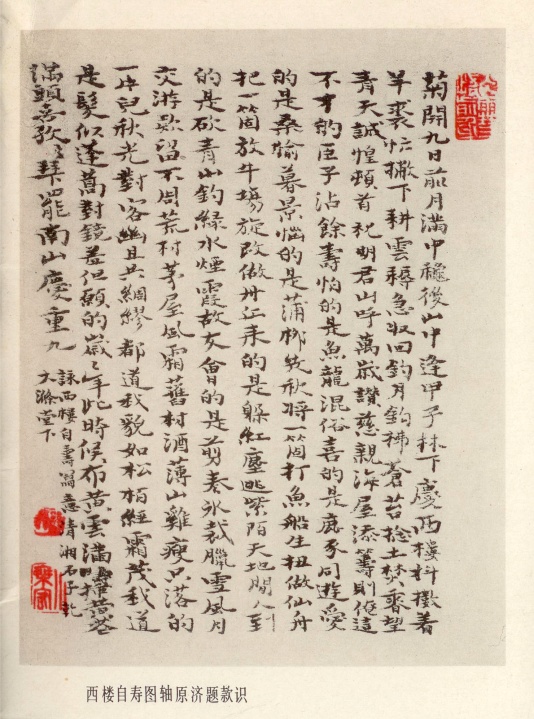

清 石乾 西楼自寿图轴 局部

美国王季迁藏

第二件是上海中国画院的《墨笔兰竹石图轴》,再早之前都认为是石涛,后来研究出来是石乾。第三件是美国王季迁的收藏《西楼自寿图轴》。这三件在我写这篇文章之前,学界学者就指出作者是石乾。《金陵怀古二十景》发现之后,就像我刚才说了,原来只知道是一个长脸,现在知道五官比例,接下来根据这个新的证据,我又挖了一些作品。这件《世掌丝纶图扇》原定是石涛的,但风格其实跟《金陵怀古二十景》那套册页一样,我认为也是石乾的。

清 石乾(原定石涛)世掌丝纶图扇

上海博物馆藏

(左右滑动查看更多作品细节)

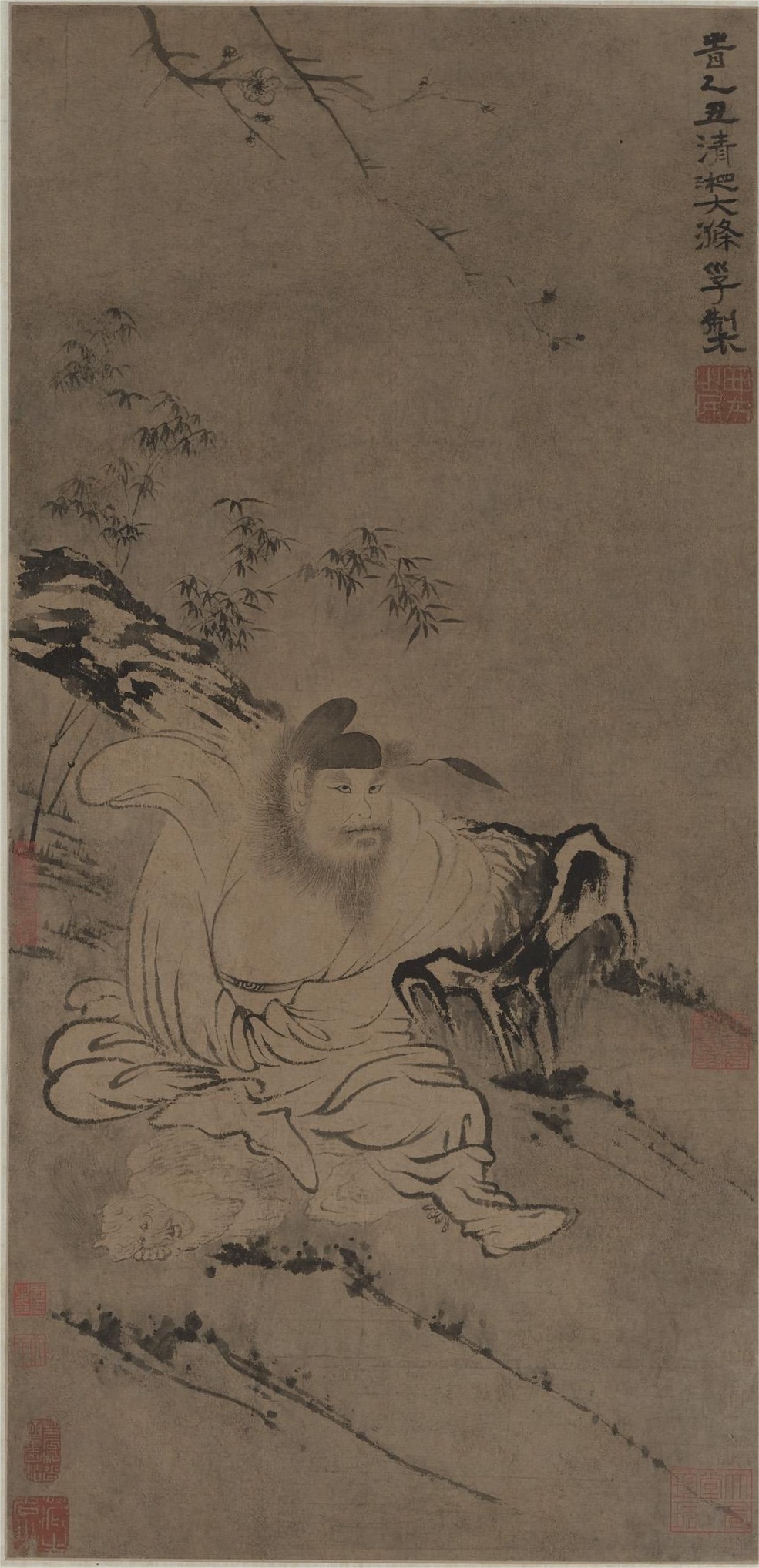

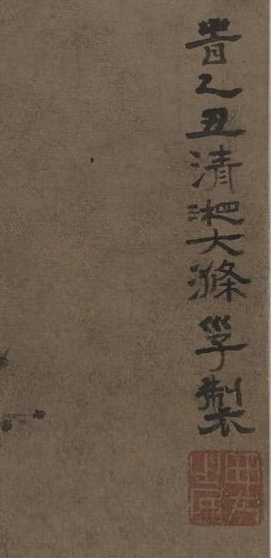

清 石乾(原定石涛)钟馗图轴 1685年

上海博物馆藏

还有一件作品,上海博物馆藏《钟馗图》,之前一直认为是石涛,但是这个落款“乙丑”和“大涤子”解释不通。石涛活了60多岁,他一辈子当中碰到一个乙丑,也就是1685年,但那会出现一个矛盾。我前面已经铺垫过了,汪先生说1696年才出现“大涤子”,我说1694年,那么这里出现1685年那更加解释不通了。

清 石乾 兰竹图轴(局部) 1715年

上海中国画院藏

从画风上来看,这张画的人物和石涛的画相比,水平相差很大。石涛是画人物的高手,但这幅画的线条很笨重,不灵活。《钟馗图》中的竹叶和石头,我们和石乾的相比,发现是吻合的。扇面上的书法,比起石涛来说有点飘忽,有点嫩,写体也比较呆板,但和石乾也是吻合的。其实这张画里还有一个更有说服力的证据,这里落款下有一方图章“西方之民”,这方图章其实石涛本人没有。但刚才被认定已经是石乾的画里,其中有一方图章就是这个,下面还有一方图章是“石乾化九”,这样的话《钟馗图》的年份就有落脚点,1685年加60,也就是1745年,这个学生活着,所以这幅作品也解决了。

(左右滑动查看更多作品细节)

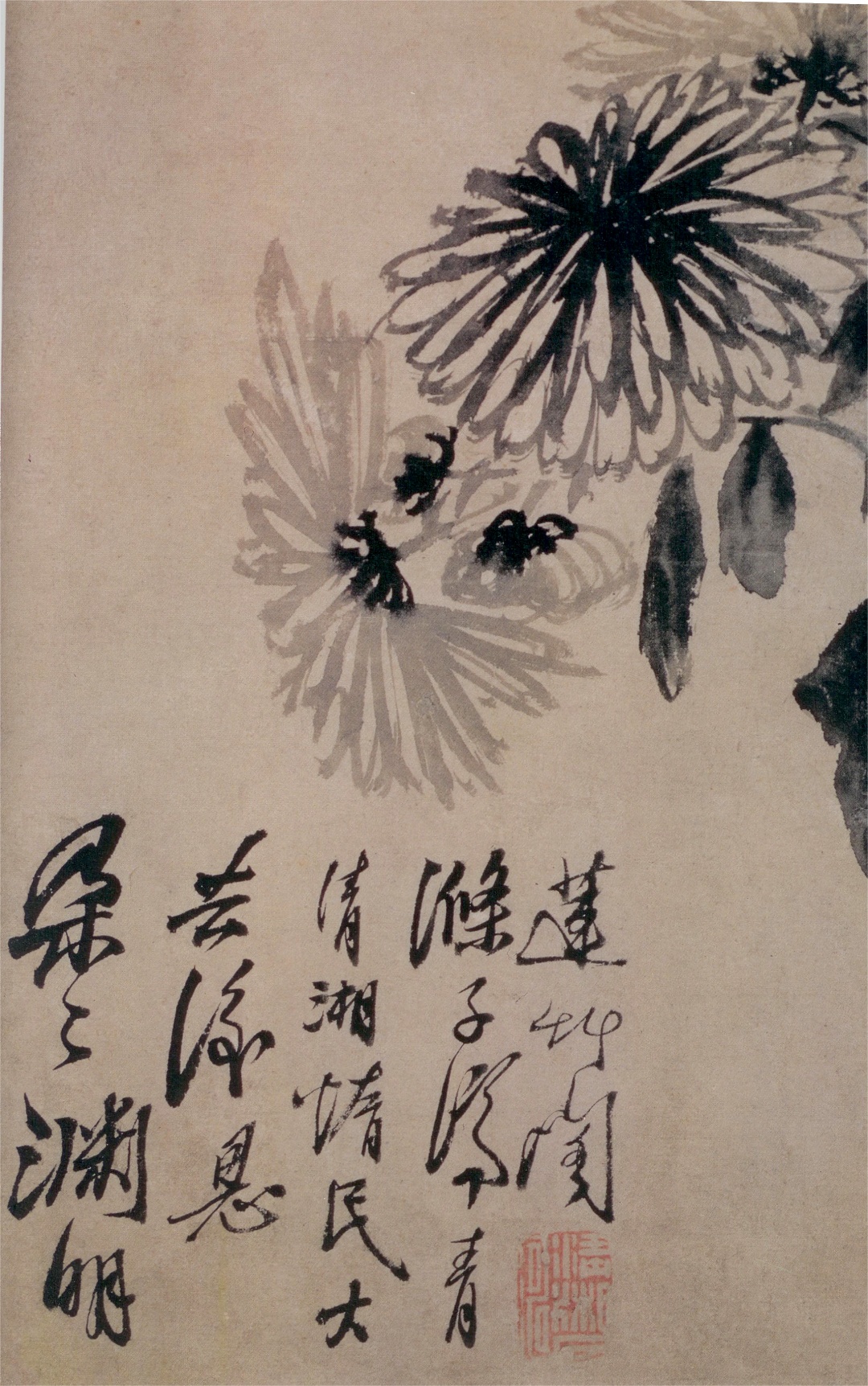

清 石乾(原定石涛)竹菊图轴 局部

保利拍卖公司

2009年秋拍第5163号

清 石涛 墨菊图页 局部

北京故宫博物院藏

第三件作品是外面市场上的《竹菊图》。这幅画从画风上来看,跟石涛的厚实感比对起来,菊花太稚嫩了。下边是石涛的,上边的线条太过于潇洒,不够沉稳,不够“石涛”。这里边也出现一个落款里的矛盾点。“清湘”是石涛的号,“一枝”专指在南京时候的“一枝阁”,他去北京就不会提这个号。“大本堂”就在扬州,这个“大本堂”又有一个时间点,是石涛晚年起的。所以“一枝”和“大本堂”是不能混用的,这里有点讲不通。“一枝石道人”也是没有的,让看的人云里雾里。回过头来我们今天前面分析的学生,就是怀疑对象。

墨菊图轴款署

墨竹石图轴款署 至乐楼藏

从认定是石乾的作品来看,会发现书法和落款的特点不同,如上图,石乾用笔都是侧锋为主,比较飘忽,而石涛是中锋厚实。原来三件石乾作品现在又加了四件作品,包括一套册页。

除了刚才的实物,很多文献中归入石涛的作品并不是石涛的。举个例子,《十百斋书画录》是1785年出版的,其中有一件作品提到了“口乾印”和落款中的“庚寅”“清湘石子乾”。关键是提到了落款中写有“庚寅年”,如果是1710年,石涛去世3年,不可以,如果是1650年,石涛8岁,也不行。虽然这张画我们没有看到,但就是他学生的。另外,我们在没有发现这件册页之前读这个文献会忽视“口乾印”,以为坏了、缺字或者是印刷问题,现在发现把这个图章改头换面,不是现在人做的,至少1785年就有人干这个事情了,把弟子的作品名字改掉,换成石涛。

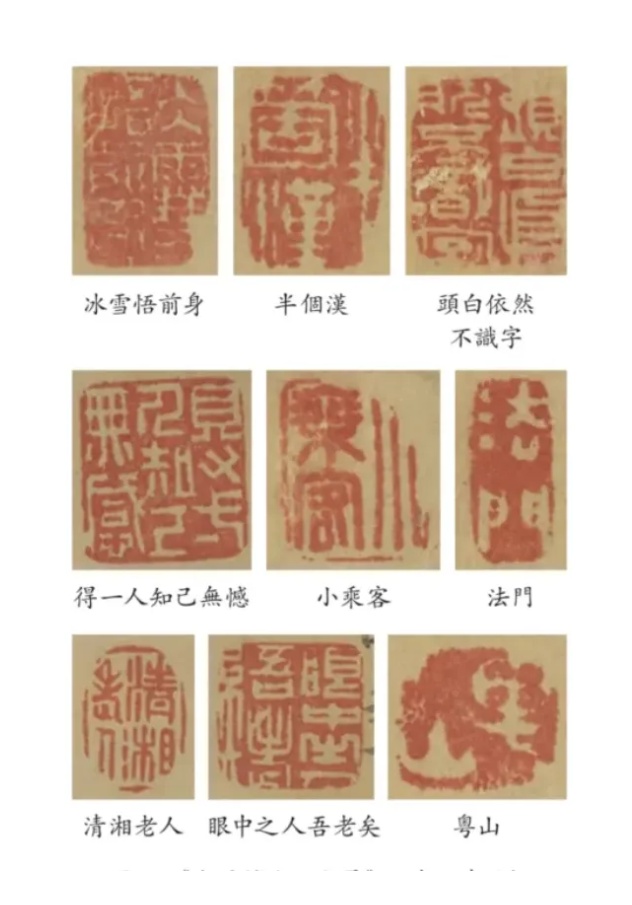

石乾有什么特点?

第一,他的名号很多都是用老师的,但是和老师有点不一样。一般我们流传过程中没法区别,所以容易使人混淆,虽然不是故意冒充。

第二,他是石涛的财产继承者,尤其是图章,全部交给他。在落款中,他用老师的名字,包括印章。

第三,石乾与他老师混淆的情形有几种。一种是改头换面,就像这本册页他不是故意造假。二是后世不察,比如拍卖行的那件作品,其实里面有很多矛盾的地方,“大本堂”和“一枝”混用。三是蓄意造伪,比如《钟馗图》,直接写了老师的名字。石乾山水、人物、花卉无所不擅。因此张大千之前做石涛伪作最骗人的就是石乾,比张大千还要更难分辨。

张大千作伪石涛书画合作者的发现

张大千 伪石涛《山水图册》

上海博物馆藏

关于张大千作假,一般他自己不承认,但是我们上博这本《山水图册》,他恰恰承认了。图册中落的都是石涛的款,这是20年以后他一个朋友拿来,他自己承认,说“少年狡狯,一何可笑”,但是他又自己表扬自己“然正足以知予少年时之苦也”。

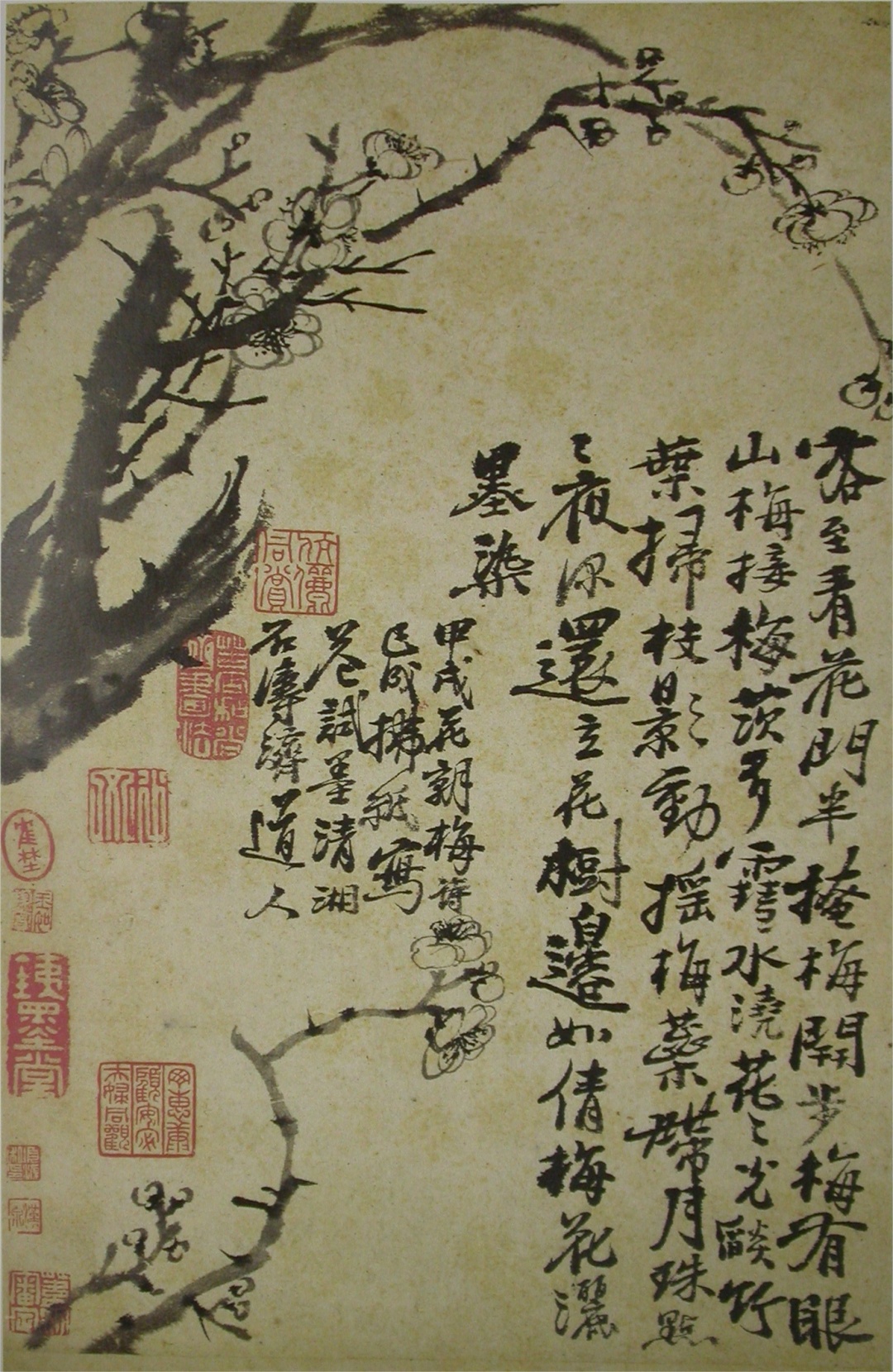

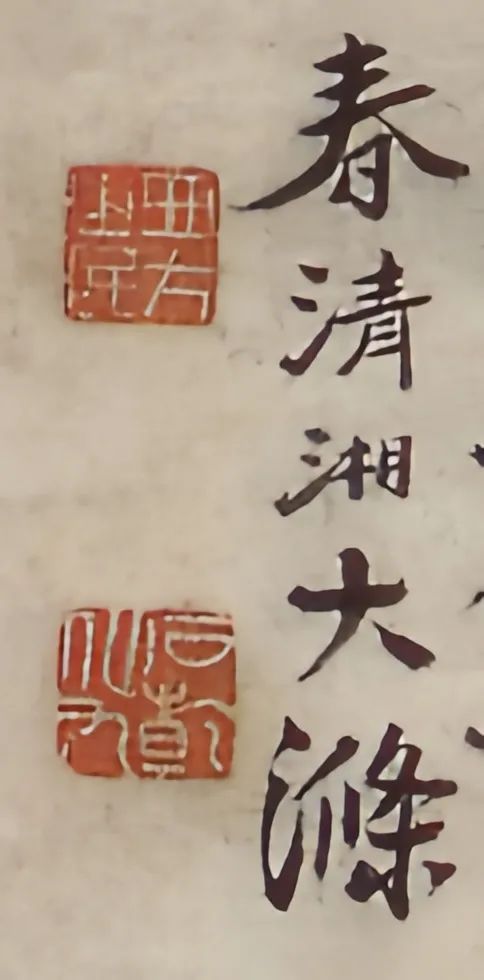

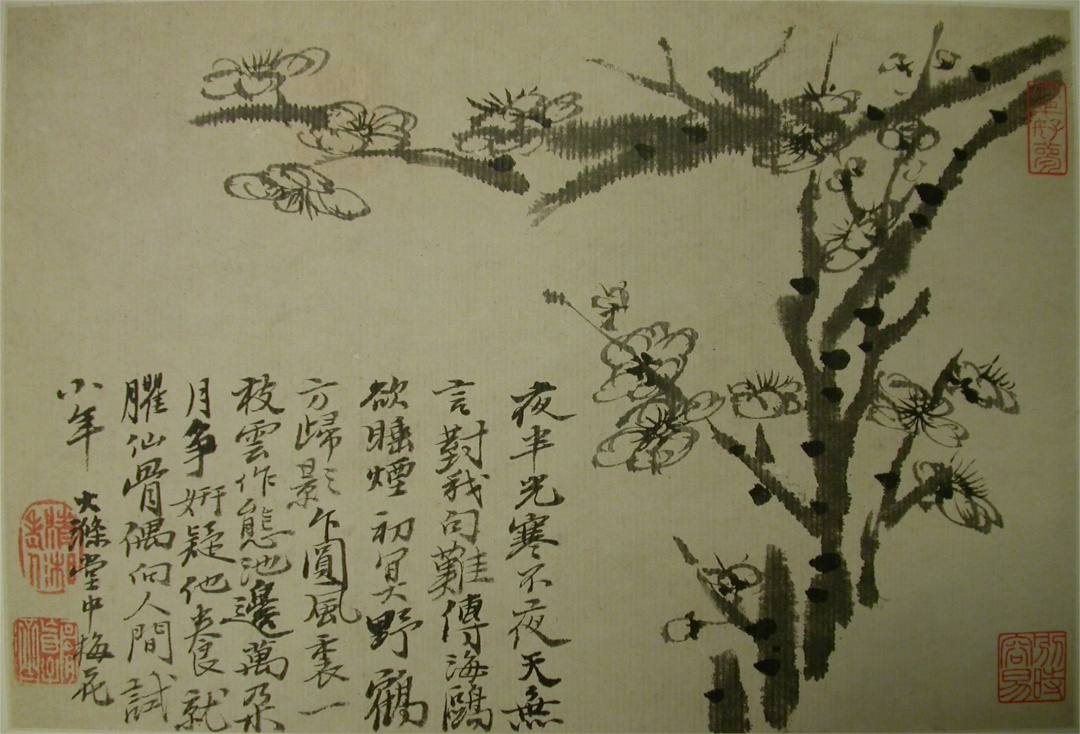

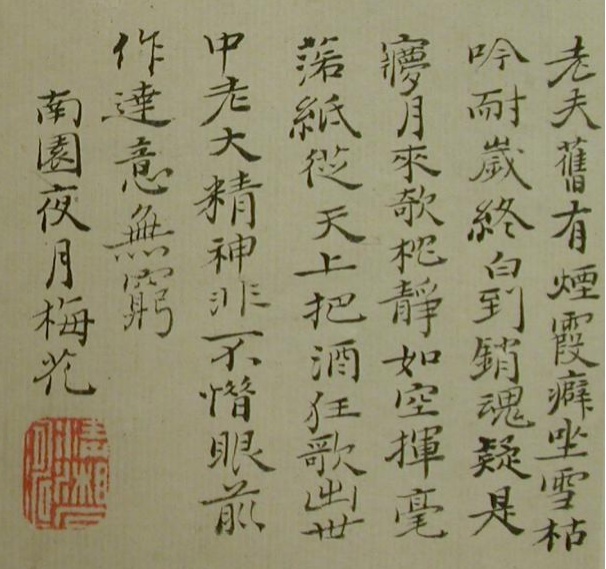

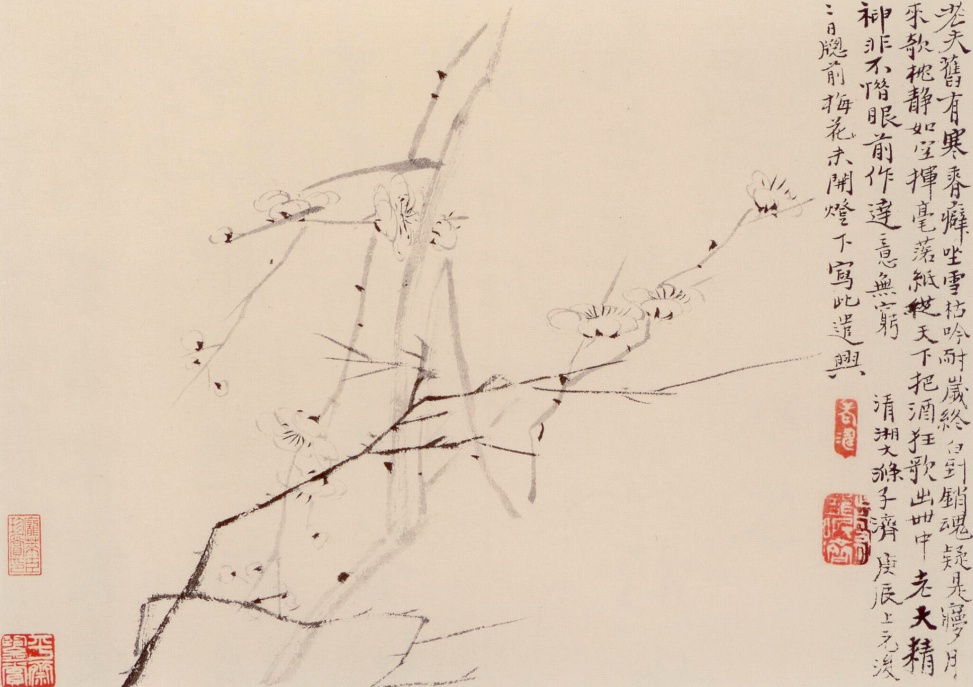

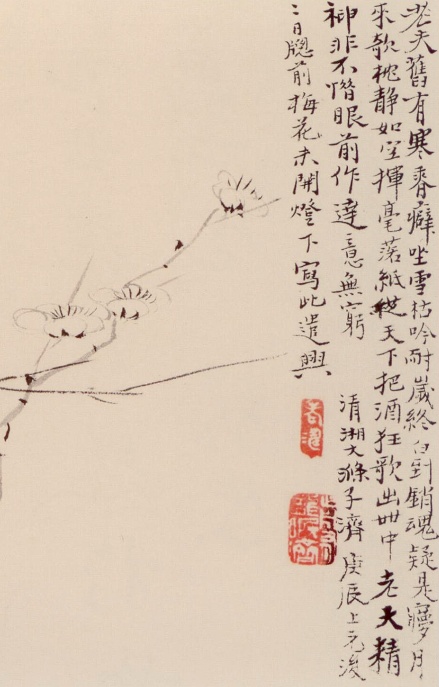

清 石涛 墨梅图册之六

普林斯顿大学藏

这本《墨梅图册》他没有承认作假,但是我认为是他的。我和老师一起去普林斯顿看的,当时看了这本册页之后,都认为不是石涛,而是张大千画的。回来以后我想稍微比比,结果比来比去信心没有那么足,为什么?画我认为是张大千画的没有问题,但是书法怎么对都对不上,与张大千作假石涛的性格和笔法是不一样的。那什么时候搞明白的?

2008年,突然一位一百多岁的老先生晏济元在某个杂志接受了采访,他说我和张大千小时候一起玩,他比我大一岁,是我亲戚。他家里很穷,他画的画,我写的字,骗过黄宾虹。他大概谈得开心,把自己作的假的石涛的字拿出来,言者无意,我发现这不就是我要找的东西吗?这是谁写的?这位老先生写的,他说辈分上张大千是他的表侄。这位老先生活跃在上个世纪三十年代,张大千在上海的几年,他们都住在一起,而且以仿石涛出名,还办过展览,就是“张大千、晏济元仿石涛展览”。后来这位老先生比较低调,直到2008年我才注意到。他先写了底稿,张大千画完画之后他影写,字距、行距都是一样的(见下图),这个临一遍是不行的,因为他作了不止一次假画。那么这个问题现在看来,张大千有一个团伙。

清 石涛 墨梅图册之一

普林斯顿大学藏

晏济元(1901-) 仿石涛书法之二

“大千伪画,济元伪书”的其他案例

(左右滑动查看更多作品细节)

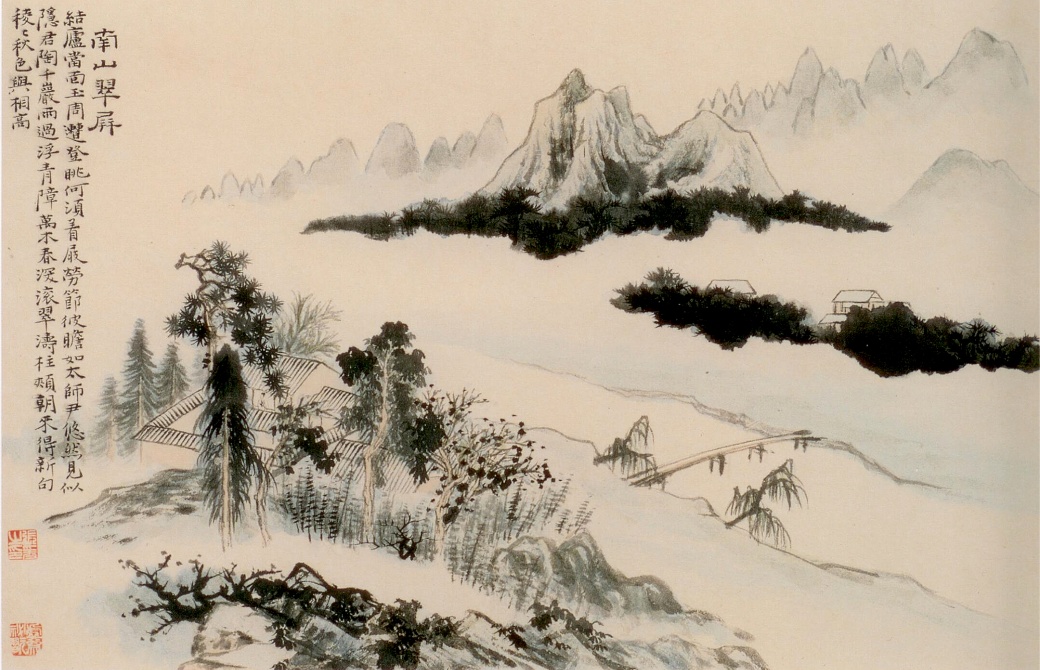

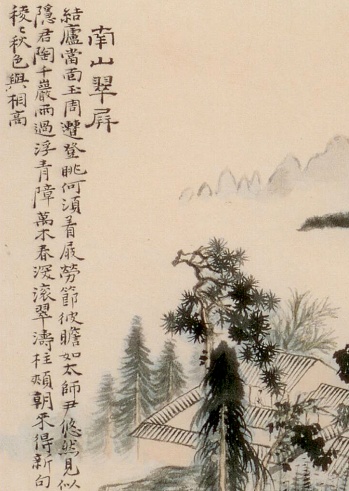

清 石涛 山水花卉图册 部分 北京故宫博物院藏

《至人无法》 下卷 《石涛》 107页 澳门艺术博物馆2004

张大千 补石涛溪南八景图册之一

上海博物馆藏

相关的其他案例,比如北京故宫的这本石涛《山水花卉图册》,当时也有学者提出来,认为这个不对,题的也是这首诗。这本册页大家也公认为是张大千画的,画得太新、太硬了,不可能是石涛的,这个字又像张大千又不像张大千。张大千仿的石涛字是这样的(上图),这是他自己承认的作品,这是张大千仿石涛的性格。但是故宫的和这件不一样,画是张大千的,字对不上去,就是刚才的那位老先生的,老先生的字比较柔和。

上博最近也征集了他的几幅画,他的画可能受张大千的影响。他自己画画也写诗,而且他的名号也是“济元”,而石涛僧名“元济”,和石涛也有缘分。这是我论文之外最近发现的一个,画是张大千的,字也是这位老先生的。

综上,刚才说的这两个问题,也就是资料越多越好,多一件也好,为将来辨析提供了依据。

时间关系,请大家多多批评指教。谢谢!

撰文丨凌利中

编辑丨杨佳怡

初审丨石维尘、冯羽

终审丨汤世芬

上观号作者:上海博物馆