《左传》记载:“国之大事,在祀与戎。”不计其数的战争和祭祀于古人是同等重要的大事。作为战争中的取胜利器,青铜兵器在先秦时期曾被大量铸造,虽经历消耗,仍是青铜器中不可忽视的大类。

这期我们一起来了解

常见的几种青铜兵器吧!

01 钺

钺是长柄弧刃的砍杀兵器,同时也是刑具。青铜铭文中有很多用钺砍头的象形字说明了这一功用。然而,也有一些钺,刃部平口无锋,没有实用痕迹,作为礼仪用器。这种钺一般都出土于随葬精美礼器的墓葬中,可知钺也是一种君权或军事权力的象征。

夏代晚期 镶嵌十字纹方钺

上海博物馆藏

通长35.6厘米,刃宽33.2厘米,重5160克

中心圆孔的周围环列两圈用绿松石嵌成的十字纹

镶嵌十字纹外又环列绿松石圈,精致秀美

刃部平口无锋,是一件礼仪用器

西周早期 象首兽纹钺

上海博物馆藏

这件钺整体呈象鼻兽造型,与商周常见的兽纹不同

透出几许肃杀之气,有推测其为刑神的形象

02 刀

在原始社会,先民们就已经用石头、兽骨等打制各种各样的的刀具。它们坚韧锋利是良好的切割砍劈工具。人们不仅用刀作为劳动工具,也是防卫战斗时的武器。刀作为短兵器,常见形状为短柄,翘首,刃部较长,随着时代的发展,逐渐成为主战兵器之一,用于砍杀和近战肉搏。在铁质兵器广泛使用后,铁刀的制作生产逐渐代替了青铜刀。

商代晚期 目雷纹刀

上海博物馆藏

此刀刃部呈曲线,一端可接木柄

镂雕形刀脊,下饰目雷纹

是青铜刀中时代较早且较成熟的形式

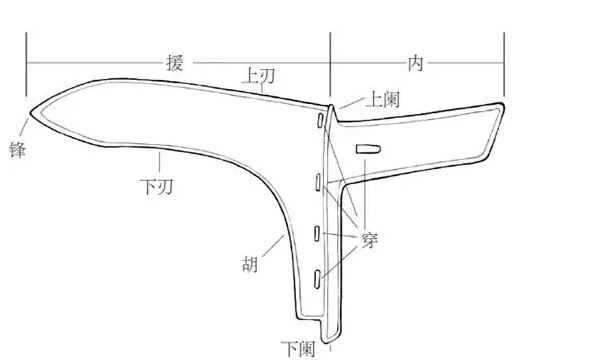

03 戈

戈,古称勾兵,是典型的近战攻击性兵器之一,主要用于钩杀和啄击,也是车兵作战时常用的兵器。成语中还常出现它的身影,如:“金戈铁马”“化干戈为玉帛”等。后随着铁器时期的到来,青铜戈也逐渐退出了历史舞台。

春秋晚期 吴王光戈

上海博物馆藏

狭援,援上出脊,锋呈三角形

中胡,内后端呈刀形,三面有刃

援和胡部铸铭三行八字

铭文中的“大王光”即夫差之父、吴王阖闾

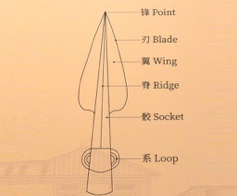

04 矛

矛是用于冲刺杀敌的兵器,由锋、刃、脊、骹和系等几个部分组成。在战车上也有大量使用来冲击破坏对方阵形。不仅在中国,世界各地都有类似的兵器造型。

战国早期 越王大子矛

上海博物馆藏

长叶圆锋,两翼作凹弧面形

中脊较宽,骹甚宽大,口呈凹弧形,正面有一小系

骹上部饰三角纹,内有相背双龙

骹下部饰龙纹,一倒一正

口沿饰卷龙纹一圈

此矛为即位不久的越王者旨於睗之太子所作

05 剑

剑为可砍可刺的兵器,古代贵族及士兵随身佩带用以防卫格斗,也是等级身份的象征。春秋战国时代是青铜剑制作使用的鼎盛时期,此时的青铜剑,剑身普遍长五六十厘米,主要由剑身、剑格和剑茎三部分组成,剑格上可增添装饰,以此彰显身份。

战国早期 越王者旨於睗剑

上海博物馆藏

此剑剑体宽阔,中脊起线

双刃呈弧形于近锋处收狭

圆盘形剑首,剑首呈同心圆

圆茎上有两凸箍,箍饰变形兽面纹

剑格两面铸双钩鸟虫书铭文

字口间镶嵌着薄如蝉翼的绿松石

06 铍

铍可装于长柄上,类似现代的刺刀。流行于战国初期,尤以赵、秦发现较多。在作战时主要用于直刺和砍杀。战国至汉初,战场上较普遍地使用铍。西汉还有“长铍都尉”一职。西汉中期后,铍逐渐从战场上消失。

战国 商鞅铍

上海博物馆藏

铍身中线起脊,茎作扁条状

刃部比较锋利

近茎处中脊两侧的从部刻有铭文

两行16字

“十六年大良造庶长

鞅之造毕湍侯之铸”

铭文中“十六年”为秦孝公十六年

“鞅”即商鞅

大良造、庶长皆为爵位

无论是作为实用还是礼仪象征用器,青铜兵器都在这千百年的历史舞台上展示着它们的灿烂风华,带来文化自信。它们在现代不同领域的制造工艺拓展中发挥着积极的影响,也还有着无数谜团等待人们探索。

✻ 温馨提示:上海博物馆实行实名制网络预约,您可通过上海博物馆官网、官方微信进入预约通道。

参考资料:

[1] 上海博物馆.琳琅:上海博物馆藏珍品导览[m].北京大学出版社,2015

[2] 上海博物馆.春风千里:江南文化艺术展特集[m].上海书画出版社,2020

[3] 上海博物馆.盛世芳华:上海博物馆受赠文物精粹[m].上海书画出版社,2022

[4] 上海博物馆.宅兹中国:河南夏商周三代文明[m].上海书画出版社,2022

• 上海博物馆 •

编辑丨梁闻悦

学术支持丨胡嘉麟

初审丨石维尘

终审丨汤世芬

上观号作者:上海博物馆