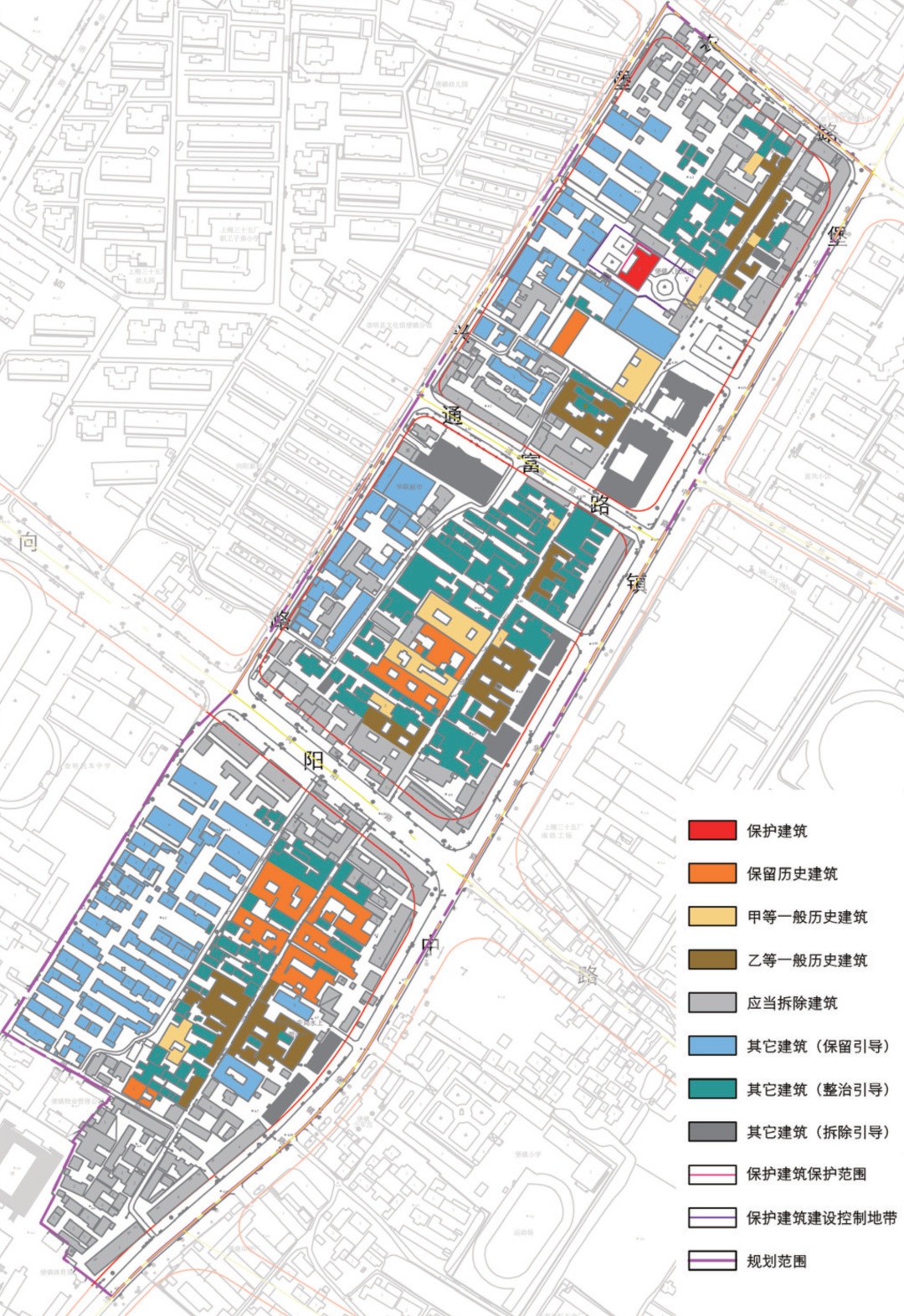

崇明光明街历史文化风貌区位于崇明区堡镇,风貌区范围为堡兴路以东,堡镇中路以西,工农路以南,堡镇体育场以北的区域内,总用地面积为16.41公顷。堡镇有300余年历史。相传清顺治十六年(1659年)倭寇入侵,堡镇人民在今民本中学一带筑起一个个土堡,抗御倭寇。从那时以后,“土堡”周围聚居的人日益增多,镇就逐渐形成,镇名亦由此而得。

风貌区范围

1920年代前后,堡镇有30余个行业,160多爿商店,市面十分热闹。经商者有本地人,也有客商。其中经营京货、南货、棉布等行业以本地商人居多;经营典当、衣庄的以安徽商人为多;经营旱烟业的则多半为宁绍商人。堡镇的基本风貌即形成于这一时期。

风貌区鸟瞰

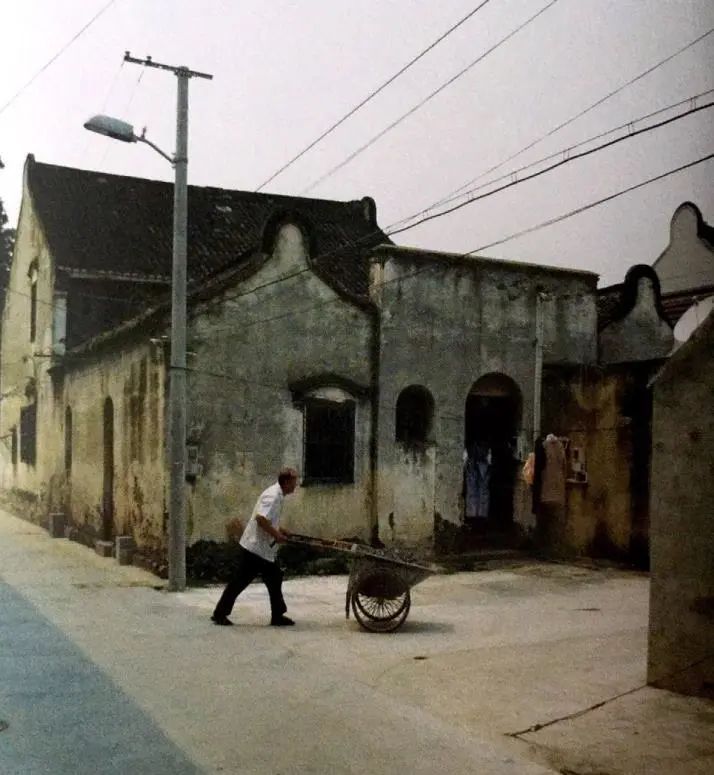

风貌区是由现存的清末民初崇明岛地方传统风貌为主的住宅街坊建筑群构成,保留了历史上形成的“街巷—穿堂—场心—门道—场心”的建筑肌理,是崇明岛上规模最大、历史建筑数量保存最多、蕴藏着崇明岛不同历史时期丰富物质、非物质历史遗存的历史文化风貌区,突出体现了崇明岛的传统文化和生活场景。

光明街73号天井内景

风貌区内历史建筑均分布在正大街和光明街两条传统街巷两侧,建筑连成一片,通过穿堂与街巷连通。典型民居类型主要有四厢屋宅、三进两场心宅、四进三场心宅等,并有少量西式风格近代建筑,建筑装饰风格特色鲜明。四面房中间即为场心。三进两场心宅在四厢屋宅外再建相对独立的东西厢房及外门道房,有两个场心。四进三场心有四排南向的房屋,有三个场心。

风貌区旧影

传统民居类型反映了传统的家族式居住模式,建筑内部的公共空间——场心独立封闭,一般为一层,材质以砖木为主,屋顶大多为硬山顶小青瓦屋面,红色调格子门窗,建筑屋脊线、山墙、檐口、门道牌楼等都有细部处理。

正大街建于清代的贞节牌坊

上观号作者:上海规划资源