在新石器时代就拥有原始住民的广富林是上海之根、海派之源,走过了六千年的历史长河,见证了上海的沧海桑田。

广富林文化遗址是目前上海发掘规模最大、出土文物最多、具有巨大考古价值的遗址。广富林考古遗址展示馆位于广富林文化遗址核心保护区的北边,展陈了广富林发掘出土的数万件文物中具有代表性的159组陶器、石器、玉器、骨器等各类文物。展示馆的设计灵感来自考古时发现的陶罐半埋在泥土中的样子,由三个“罐体”和五片“陶片”组成,内部设有正厅和“文明之源”“城市之光”“历史之脉”三个独立展厅。

风和日丽的日子里,不妨带着家人一起到广富林文化遗址走一走,一起来寻宝、寻根。

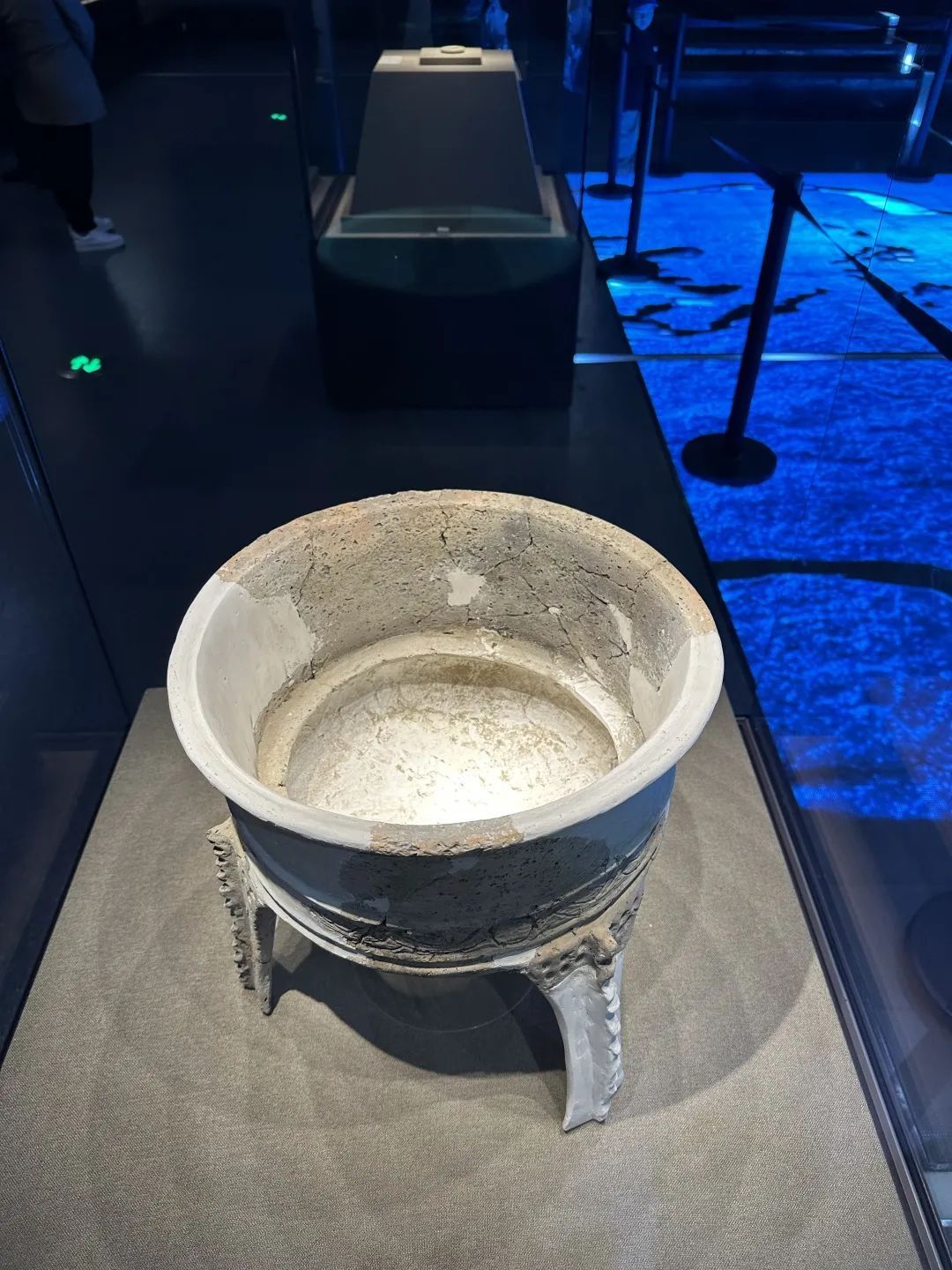

陶甗(yǎn)(崧泽文化)

陶甗是崧泽文化时期的文物,里面有一个凸起的地方,就是甗腰,在这一位置放上竹片,可用来蒸食。通过这个物件可以得知,从6000年前开始,南方地区就已经有蒸食的传统了。这个陶鼎的体形较大,是正常的生活用具。崧泽文化日用陶器以鼎、豆、壶、杯为主,造型夸张别致。

袋足陶鬶(guī)(广富林文化时期)

广富林文化时期的袋足陶鬶,是先民用来烧水和倒水的容器。它由三个萝卜状的袋足和粗短的颈部组成,三个袋足的设计大大增加了受热面积,加快了煮水的速度。这件陶鬶与山东龙山文化出土的陶鬶十分相似,而龙山文化的陶鬶有完整的演变过程,这也是广富林文化与龙山文化密切联系的实证。

青铜棘刺文尊(周代)

展厅中心的三件青铜尊具有明显的楚文化特征,为当时的贵族所使用。在广富林考古出土的周代青铜棘刺纹尊,腹部有徒手刺上去的细密的棘刺纹,中间的图案是神像兽面纹。此外,棘刺文尊中间有一条线叫做范线,通过范线可以看出,当时在浇铸青铜器时,是由两块石范,也就是两块制作青铜器的模具组合而成的。

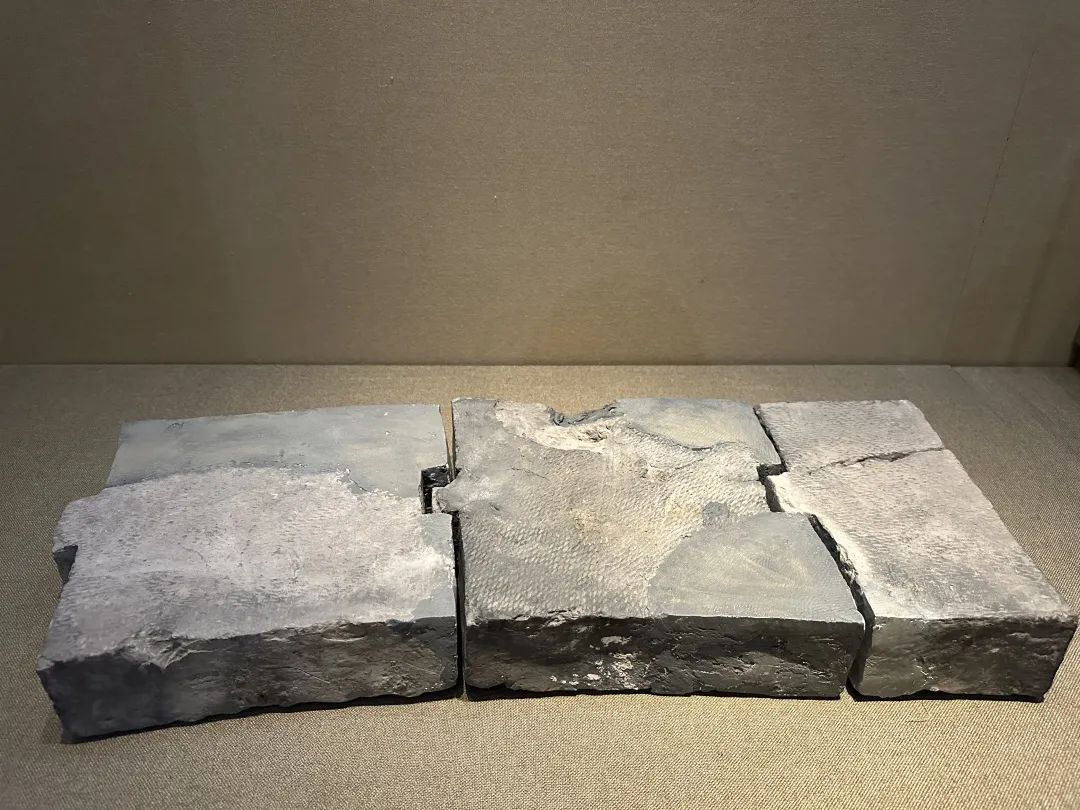

绳纹地砖(汉代)

汉代的绳纹地砖上面饰有错乱的粗绳纹,体现了古人已经不再是单纯地追求实用,更有对美、对艺术性的追求。此外,上面还有榫卯结构,榫是指凸出来的部分,卯是指凹进去的部分,利用凹凸相连接的方式,可以使地面更加坚固、平整。由其可见,汉代时广富林地区就存在过大型建筑。

第12号房屋遗迹

在广富林文化遗址发现的第12号房屋遗迹,可谓广富林考古遗址展示馆的“镇馆之宝”。这座房屋遗迹被发现于2012年,呈西北东南走向,东西长约13米,南北宽约4米。房屋墙体为木骨泥墙,中间有一道隔墙,将房屋分为东西两间,南面各有一处门道,西间内还有一处土灶。屋外地面铺有散水,推测房顶有屋檐结构。房屋内外还发现了大量日用陶器的碎片。第12号房屋遗迹是上海乃至江南地区罕见的史前建筑遗迹,体量较大,结构清晰,保存完整。为便于保护和展示,馆方采用全国首创的土体加固、分块切割、装箱吊运技术,将它整体搬迁至展厅内。

文字:杨舒涵

图片:杨舒涵 资料图

编辑:树征宇 许萍 柳清

上观号作者:上海松江