在口腔科室中,有一句出现频率极高的话:“医生,我只要能吃东西就好啦!”,仿佛能“咀嚼”这个诉求很简单,但其实拥有“咬物、咀嚼、发音”等多项功能的口腔颌面部结构复杂、设计精巧,一但出现咀嚼无力、关节疼痛、面颊塌陷、发音不清等问题的时候,可能口腔颌面部的固有平衡已经被打破,“只要能吃东西”这一听上去简单又合理的恢复口腔基本功能的诉求,其实需要付出比预想中更长的时间、更多的努力、医生和患者之间更多的交流与配合才能完成。

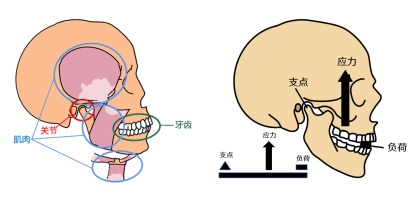

图1:a咬合协调需要关节-肌肉-牙齿的参与,b口腔行使咬合功能时类似杠杆的结构

与很多人设想的不同,实现“咀嚼”功能不仅仅需要的是牙齿,它还需要牙周支持组织、颞下颌关节、韧带、神经以及肌肉的参与。只有这些部件达到平衡状态,我们才能舒适且顺利的进行咬合和咀嚼,进而实现一整套复杂且高度协调的功能运动。

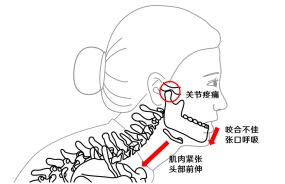

多数情况下,如果牙齿咬合这一环节出现了问题,例如牙周病或外伤导致的牙齿脱落,牙齿脱落后长时间不进行修复导致其他牙齿移位,喜食碳酸饮料或啃硬物导致的牙齿磨耗严重,又或是从小牙齿排列就很不整齐,随着年龄的增加、牙齿服役时间的延长,咬合关系出现异常,进而带来颞下颌关节和肌肉的不适症状,包括关节酸痛、张不开嘴、关节、颞区和头部疼痛,甚至有研究发现颞下颌关节的不良情况会伴随不良的颈椎位置,患者同时出现头部前伸、颈部疼痛的情况。

图2:咬合不佳导致的关节不适、不良姿势

那么,具体有哪些可能引起咬合关系紊乱的情况呢?

1. 牙齿硬组织大量磨耗:包括夜磨牙、紧咬牙、酸蚀症、牙齿发育异常等情况;

2. 牙齿个数缺失:包括外伤、根尖炎症或者牙周病导致的牙齿个数的缺失,而又不及时装“假牙”,导致周边及对合牙齿移位的情况,智齿的拔除不在此列;

3. 牙齿排列不齐:包括错合畸形(“地包天”、局部“锁合”、下巴后缩等),严重牙周疾病导致个别牙齿“浮出”,智齿的伸长等情况。

正如之前所说,关节、肌肉、牙齿环环相扣、紧密关联。如果出现了“咬合不舒服”绝非简单把牙齿恢复成原来的或是外表好看的样子,就能解决问题,因为原有的咬合可能就不正确,只是由于神经肌肉长期的代偿勉力维持咀嚼功能;而仅关注外表好看更不太靠谱,在任何情况下功能都应该放在美观的前面。当咬合关系出现问题需要的是进行“咬合重建”-用修复方法对咬合状态进行改造并重新确立正确的咬合位置,消除因咬合异常引起的关节肌肉的不适,使口颌系统恢复正常的生理功能。

“咬合重建”的关键是确定上下颌的位置关系。这个可以简单理解成当我们咬紧牙关牙关时下巴和上颌的位置关系,是一个在三维空间中的关系,进一步简化就是下巴和上颌的垂直、水平和前后位置关系:

1.过高的垂直关系会导致下巴被迫一直停留在一个偏下的位置,容易出现面部肌肉酸痛和关节疼痛;

2.过低的垂直关系会导致下巴要向上抬的距离增加才能让牙齿互相接触,会导致咀嚼效率下降、面下三分之一变短、瘪嘴等情况;

3.不当的水平位置关系会导致脸歪嘴斜,左右关节在运动过程中不对称。

4.不当的前后关系会导致下巴的过度前移或后移,连带颞下颌关节都会处于不合适的位置甚至伴随关节盘的移位。

“咬合重建”虽然不是简单排齐牙齿的过程,是一个复杂的涉及牙齿、关节和肌肉等的大工程,但也并不是无规律可循,按照以下步骤治疗,多与主诊医师沟通还是能获得不错的结果:

1.方案设计

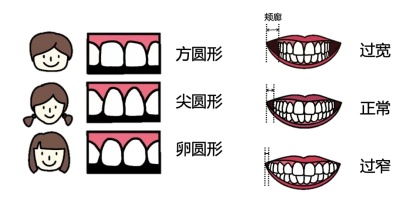

进行全面的病史采集、临床检查和影像检查,明确存在的咬合问题和需求,对于治疗计划的制定是必须的。一般还需要进行口腔准备,拔除无保留价值的牙、治疗口内有问题的余留牙、维持良好的牙周健康状况。建立稳定和平衡的咬合是治疗的目标,但除功能外,修复后的美学也不容忽视。牙齿的整体外形需要和面形匹配,方脸型适合方圆形的前牙,尖脸型则适合尖圆形的前牙。除了牙齿的外形以外,牙齿的整体排列对微笑影响也很大,在微笑时最靠边的牙齿和嘴角之间的黑色区域称为“颊廊”,又叫“齿颊间隙”,过宽的“颊廊” 会显得牙齿排列局促、笑容不够饱满,而过窄的“颊廊”则显得牙齿排列宽大、笑容满嘴都是牙。数字化技术可提取我们面部和牙齿的3d图像,在口腔软件的指导下进行设计,协调面部和牙齿的大小、形态和位置关系。

图3:牙冠形态和颊廊影响美学效果

图4:数字化技术在口腔美学中的应用示例

2.调整上下颌骨的相对位置

寻找并确定上文所述的上下颌位置关系是咬合重建的关键步骤。确定位置以后技师与医生要根据每个患者口腔、舌头以及发音的习惯精细调节上下颌牙列的位置,过窄的牙列形状可能会阻碍舌头的运动,影响患者发音;过短的前牙可能影响患者的发音,尤其是涉及“f”“s”的音节。在充分的医患沟通后会首先使用活动可摘取的咬合垫改变现有的咬合位置关系,等待适应3-6个月后再进行固定不可摘取的假牙修复。在现有技术下这个等待时间是不可缺少的,医生不推荐一次就诊直接完成“磨牙”操作和固定式“咬合重建”。

3.临时修复

3-6个月后,如果能完全适应新的位置关系,咬合关系稳定、关节舒适,则可转移此时的位置关系,进行临时修复体的阶段。一般临时性修复体使用树脂材料做成,在此阶段可以精细调整前牙的大小、形态和末端的位置,以适应患者的面形和发音习惯。

4.正式修复

在佩戴临时修复体的阶段,也需要进行不断地调改。达到稳定状态后,才会再一次地转移位置关系,开始正式修复体的制作。

5.随访观察

咬合重建的患者应格外注意定期复诊,密切关注牙周健康、咬合情况。对于原本有夜磨牙、紧咬牙等口腔不良功能的患者,应制作保护的颌垫来减少修复体的磨耗和损坏的可能。

“咬合重建”要求医生准确把握适应症、谨慎设计治疗方案,口腔是一套复杂又精准的系统,为了恢复基本功能,要进行反复细致的调整,整个治疗过程耗时长、费用高、不可逆,一旦失败或中止,对医患双方都会产生巨大的负面影响。但幸运的是,目前随着数字化技术的发展,咬合重建的流程已经得到了大量的优化,成功的治疗效果也是值得期待的。如果已经出现了咬合不适、关节疼痛又或者发音不清适,请及时至口腔科就诊,以保证尽早诊断、尽早治疗、尽早恢复。

(本图文受到上海科普教育发展基金会科普公益项目资助)

作者介绍

王洁

上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔修复科主治医师

金夏悦

上海交通大学口腔医学院2017级口腔医学八年制研究生

指导专家: 黄慧

上海交通大学医学院附属第九人民医院口腔修复科主任医师、中华口腔医学会口腔美学专业委员会常务委员

上观号作者:上海科协