翩翩双燕画堂开,送古迎今几万回。

长向春秋社前后,为谁归去为谁来。

唐代诗人欧阳澥在这首诗中写了燕子春来秋去的现象,但鸟类迁徙的原因和规律却不得而知。现在,鸟类环志是我们了解开鸟类迁徙的谜团的主要方法。

鸟类环志是根据标记个体研究鸟类运动、生活史和种群动态的一种研究方法,即在鸟类集中的地点(繁殖地、越冬地或迁徙中途停歇地)捕捉鸟类,为其套上标有唯一编码的脚环等标志物,测量登记后原地放飞,以便在其他地点再次捕捉或观察。

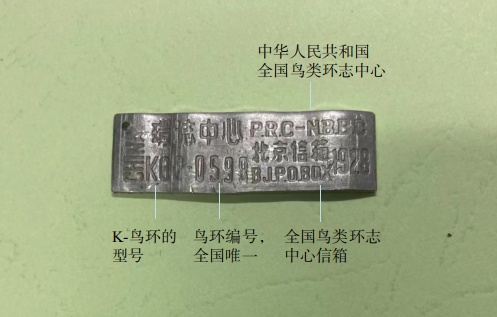

早期的环志使用的是刻有国家、机构、编号等记号的金属脚环,选择相应的型号固定在鸟的胫部或跗跖上。

金属环展开图

现在的环志不仅使用金属足环,还使用彩色并编码的颈环、鼻环、翅环、足旗等标志。

由于这些彩色或编码的标志可以在不捕捉鸟类的条件下被识别,因而极大地提高了环志的回收率。

鼻环(东滩管理中心供图)

翅环(图片来源于网络)

足旗(东滩管理中心供图)

颈环(图片来源于网络)

近年来,无线电跟踪、卫星跟踪等技术手段也被广泛应用于鸟类环志中,极大提高了鸟类追踪的效率和精确性。

为绿头鸭佩戴卫星跟踪器(东滩管理中心供图)

环志可以提供候鸟活动规律、群体互动以及个体身体状况等详细信息,有效帮助科学家深入研究鸟类的迁徙路线、停歇地点、迁徙时间与速度等迁徙过程与策略,了解鸟类寿命,监测种群变化趋势,通过取样研究鸟类的流行病等,对鸟类迁徙规律、物种生态学、气候环境变化和稀有物种保护研究等具有积极意义。

咽拭子采样研究鸟类的流行病(东滩管理中心供图)

环志的起源与现状

鸟类环志由来已久。相传在2000多年前,吴国宫女就曾以红线系在家燕跗跖部,观察其返巢的习性。

但科学性的使用环志,始于1899年丹麦教师马尔坦,为了观察鸟类的迁徙规律,为164只鸟佩带了环志。我国在1982年建立了全国鸟类环志中心,从此环志工作有了统一规范,1983年在青海湖正式进行了我国首次鸟类环志试验。

截至2021年,全国开展环志的单位有118个,分布在黑龙江、辽宁、天津、上海、福建、山东等省(区、市)。

由于多数鸟类是跨地区、跨国家迁徙,因此研究鸟类迁徙的活动规律,需要广泛开展国际合作。

目前环志研究已扩展到很多国家,除各国专业环志研究机构外,还组织了洲的或世界性研究网络,每年环志候鸟数百万只。

开展鸟类环志工作需要的条件

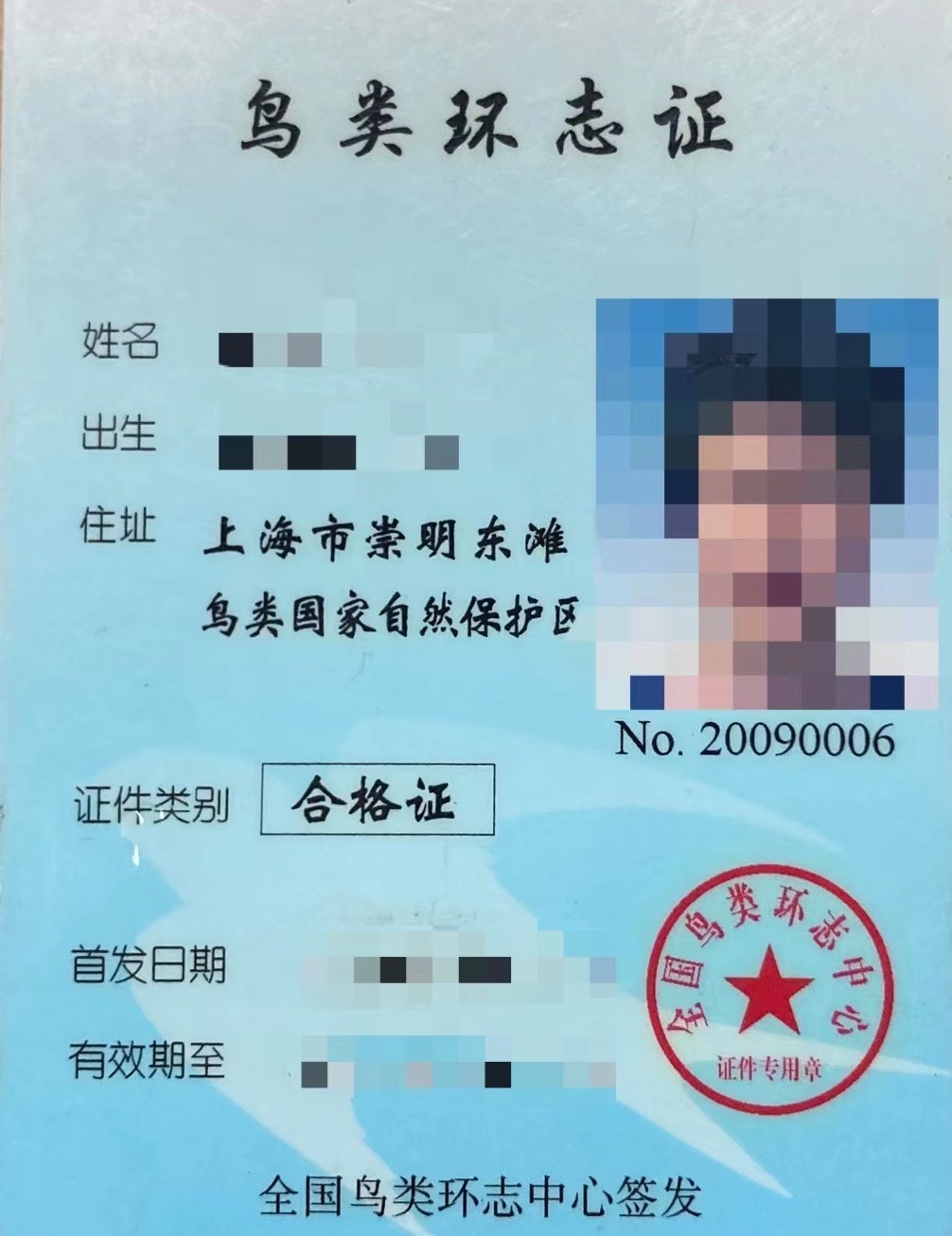

鸟类环志是关于鸟类的一项科学研究活动,必须经当地行政主管部门批准,报全国鸟类环志中心备案,并通过全国鸟类环志中心培训合格后方可在行政主管部门批准的地点开展鸟类环志。

对鸟类进行安全捕捉,佩戴标记,测量鸟的身体各个部位(头喙、喙、跗跖、翅、尾、体长、体重)并进行登记及数据上报。任何个人或组织未经批准,不得擅自开展鸟类环志活动。

环志证照片(东滩管理中心供图)

大家不能随意捕捉带有环志标志的鸟类

在候鸟迁徙的季节需做到文明观鸟

欣赏万鸟云集的壮观美景的同时

领略自然生命的美丽神奇

大家在发现带有环志的鸟类时

别忘了将环志信息及时上报全国鸟类环志中心哦~

素材来源:@崇明东滩保护区

上观号作者:绿色上海