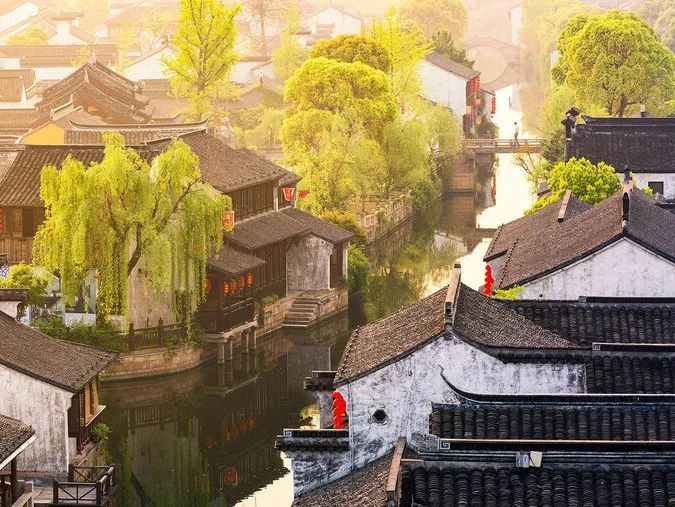

最江南

长三角乡村文化传承创新典型案例

江南文化是长三角地区共同的文化标识,是长三角一体化发展的文化基础。2022年,以“江南文化的传承与创新”为主题的第四届长三角江南文化论坛在安徽省芜湖市成功举办,会上发布了第二批“最江南”长三角乡村文化传承创新典型案例。即日起,我们推出专题系列,展示上海入选的15个乡村,探寻这些乡村的历史演变、发展现状与文化特征。本期带大家一起去看看青浦区朱家角镇张马村。

▼点击视频了解张马村▼

张马村坐落于上海西南,三泖汇合之地,是“江南古镇”朱家角的南大门。东南靠松江区的永丰村和泖口村,西邻上海太阳岛国际俱乐部,北与李庄村接壤,沈太路贯穿全村南北。近年,张马村在美丽乡村和乡村振兴建设中成绩斐然,先后收获了中国特色村、中国美丽乡村百佳范例、全国文明村、上海市五一劳动奖状、2018中国最美村镇产业兴旺奖、市卫生村、国家aaaa级旅游景区、上海市健康村(居)委试点单位、2019中国好玩乡村、全国乡村旅游重点村等奖项及荣誉。

生态旅游产业和农业经营产业作为村庄经济的支柱产业,增加村民收入。特色的“四园”建设已经初具规模,吸引了更多新型农业经营组织的加入:上海梦乐园农业科技有限公司投资兴建400亩以香草为主题的观光农业休闲园区;上海泖蓝果树种植专业合作社积极探索特色水果深加工业务,将特色水果开发成果酱、干果等产品,促进提高农产品的附加值。

乡村文化资源

泖塔。泖塔为三泖地区的古塔,位于泖河中的一个小洲上,地属张马村。古时,此处原为“断岸三百里”的泖湖中心。泖塔为砖木结构,五级四面,高29米,边长8.63米。平面方形,高五层,建筑手法工整简洁,具有唐塔特色和风格。当年湖面广阔,往返船只均以此塔作为航标,晚间悬灯于塔顶,更利于船只夜航。明、清之后,由于湖的演变,寺院建筑毁废,只有泖塔仍然矗立在水中,今人在塔的四周种植桃花,春日里红霞一片,别有一番田野情趣。此塔结构简洁,保持唐代风格,是上海地区现存建造年代保持原物最早之塔,现已被列为全国重点文物保护单位。

农产品、饮食等。农作物有水稻、油菜、棉花、茭白、水芹等数十种,蔬菜、瓜果、水产更是丰富多彩,其他有向日葵、芝麻、芦粟等。水产有青鱼、草鱼、鲢鱼、白丝鱼、黑鱼、鳗鱼、黄鳝等,贝壳类有田螺、螺丝、砚蚌等。特色食品有糯米糕,习俗是在每年农历十二月二十以后到除夕前家家户户都要制作。糯米圆团在八月中秋制作,同时也会制作糯米塌饼。端午节、重阳节则会包粽子等。

传统手工艺。在张马地区,草编技术是一种经过数代人传承的手艺活,通过利用各种柔韧的草本植物为原料加工成编制的工艺品,如拖鞋、蚂蚱等。

乡村文化振兴的体制机制改革与保障

一是坚定党员在乡村振兴中的带头作用。村党支部创设了“186”工作法。围绕一张网格知民情、八支队伍解民忧、“六员”作用暖民心,构建村党支部领导下的“村党支部-片区-党小组”三级网格架构。建立了一支有15人组成的老党员志愿者队伍。充分发挥老党员余热,通过老党员志愿者巡逻,密切了党群干群关系,推动了示范村“加速度”建设,同时也提高了基层党组织的先锋战斗堡垒作用,体现了党建引领乡村振兴的作用。

张马游客中心

二是村与镇实业公司联结协作、相互配合。张马村村委会与镇实业公司联结协作、相互配合,共同推动示范村创建与4a景区日常管理。景区范围内,将村与公司的管理边界与职能划清,对标景区管理标准强化疫情防控、环境卫生、生态管控、公共服务、旅游咨询等服务功能。在农业生产中,约1600亩水稻田由上海泖荡稻米专业合作社负责生产,村集体统一经营管理,镇实业公司宣传、推广、销售,形成张马鲜米产品“产、供、销”一体化模式。目前,张马“泖荡”品牌绿色大米在专业团队的打造下,已通过微信、电商等平台进行销售,得到市场认可。

供稿:市社联办公室

上观号作者:上海市社联