近日,电影《流浪地球2》热映,太空电梯、moss等概念带来视觉盛宴的同时,也让科幻爱好者们为之一振。

这些科幻概念距离现实究竟还有多远?科学家们如何看待科幻作品吗?在近日的《当科学遇上科幻——新年畅聊<流浪地球2>》的活动中,电影主创团队与科学大家齐聚一堂,共话科学与科幻的碰撞与融合。

01

科学家看科幻电影会挑刺吗?

“历史学家可能很少会去看历史剧,打过仗的老兵很难去看战争片,但我们却很爱看科幻片。”在活动现场,中国科学院国家天文台研究员、宇宙暗物质暗能量团组首席科学家陈学雷谈道,若是暂时忽略一些科学上的漏洞,就能发现科幻作品中展现出的科学精神与逻辑。

陈学雷谈道,科学与科幻并不完全相同,科幻作品会对现实进行戏剧化加工,例如流浪地球中太阳要变成红巨星,是几十亿年以后的事情,“现在不必着急。”

科学和科幻有很大的联系,许多科学家小的时候也受到了科学文化的浸润感知,从而形成对科学深入研究的兴趣。中国空间技术研究院总体部研究员月球及火星探测器副总设计师贾阳谈道,自己在童年时期,就摄入了包括《飞向人马座》《珊瑚岛上的死光》《小灵通漫游未来》等优秀科幻作品,是个十足的科幻迷。

尽管如此,但科学家们也坦言,看科幻作品时确实是会挑刺的,陈学雷笑着说道:“我记得很清楚,当初放《流浪地球1》的时候,我看完了以后出来,自己刚想到了里面的几个小毛病,结果打开朋友圈,因为我的朋友圈里都是天文学家、物理学家,一堆全都是挑毛病的,简直就是一种竞赛。”

另一方面,科幻也给予了科学家们一定压力。贾阳开玩笑道:“电影人给了我们很大的压力,他在那一描,然后在绿幕上这么一谈,我们可能忙活几百年都不一定能实现。”

对于这一点,陈学雷认为,科幻片往往呈现一种很宏大、很壮观的画面与叙事,但科学家的日常工作其实是一点一滴、一步一步实现的,例如天文界的国家大项目,从郭守敬望远镜,到中国天眼,从提出到真正建成,都花了许多年年,太空探测设备也同样如此。

02

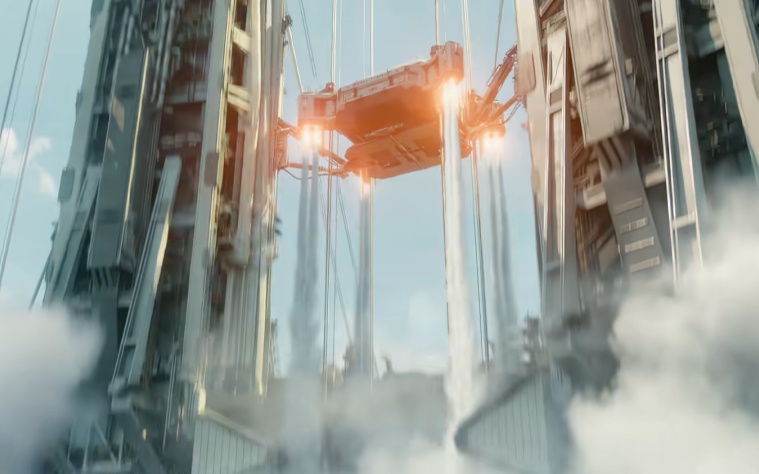

太空电梯真的有可能实现吗?

在100多年前,人们就已开始想象太空电梯。

“能不能在天上有一个太空站,底下有个基站,中间可以上下穿梭。”谈到对于太空电梯的想象,中国科学院物理研究所研究员梁文杰说,太空电梯如果能够走进现实,能很好地解决火箭重复性一般的问题——尽管目前全世界都在研发可重复的火箭,但依然无法做到像汽车、飞机一样的反复行驶或起落。

但这个梦想,为何诞生一百年来却一直没有实现?梁文杰认为,难点首先是同步轨道的问题,需要在36,000公里高空中与地球保持同步轨道旋转,更重要的是在以前都没有这样一个材料能够拉起一个36,000公里的钢缆,“最强劲的钢铁拉上去就断了,算都不用算,材料的强度要求是钢铁的60倍,没有这个材料。”

一直到上世纪90年代的时候,世界发明了一种人造材料——碳纳米管。这个材料可以达到钢铁强度的100倍到200倍,它的密度是钢铁的1/6,粗细是头发丝的1/100000,“但是实际上这里面有一个问题,它现在还不是特别长。”

“我们中国科学家在这20年当中,把这个东西从1微米长到了1毫米,然后又长到了1米,但是现在离我们36,000公里还是差好多,所以我们一直在努力。”梁文杰说道。

“太空电梯的设想在航天梦里一直没有排除,也希望在之后的科学发展中,不断地把梦想变成现实。”

03

moss有可能走进现实吗?

“在《流浪地球1》中,moss的设定给我印象非常深刻,它可以被定义为超级人工智能。那么在《流浪地球2》中怎么实现超级人工智能,才能使其可信呢?”《流浪地球2》科学顾问、中国科学院计算技术研究所研究员王元卓谈道,团队提出了基于“人在回路”的设想——如果有一个数字生命,像数字人一样在数字空间里帮助人工智能,也许这就能成为现实。

王元卓谈道,数字生命是一种拥有自我意识的智能体,可能是程序从无到有进化来的,也可能是通过对人脑信息采集生成的,其在一些科幻电影中已经出现过,近些年很火的元宇宙概念,其实就是在数字空间里由数字人进行交互。

目前,数字生命还存在着非常大的挑战——对大脑的认识、对大脑数据信息的采集、科技伦理的审查与监督……“尽管如此,但电影里的呈现还是很令人欣喜的。”王元卓说道。

“《流浪地球2》中的意识上传,其实是一个非常古老的问题。”《流浪地球2》科学顾问、中国计算机学会科普工作委员会主任助理崔原豪谈道,笛卡尔就曾提出二元论的观点——人的心智和身体是可以分离的。在20世纪初期,一些神经科学家就拿这个做了一个比喻——人的心智是一种软件,它运行在一种叫做大脑的硬件上,这个说法就是“意识上传”科幻概念的起源。

但现在的神经网络、神经科学的进展表示,可能人的意识诞生不只是源自于大脑结构,可能源自于大脑本身的一些神经元的连接,包括神经元的生灭。“所以在这种观点上来看的话,我们在电影中对‘意识上传’的设定,包括它的载体等做了一些调整。”崔原豪表示,期待观众在观影时能够捕捉到这些细节。

上观号作者:上海科技