东京临海副都心经过30多年的开发建设现已基本建成,其间历经全球城市竞争、经济泡沫破裂和诸多重大事件,对新城建设尤其是沿海超大、特大城市的港城开发建设具有经验价值。本文通过文献分析,从时代背景、规划决策和开发建设方面回顾、分析东京临海副都心的开发建设过程,明确其“联动东京”的发展战略经验、“紧凑复合”的空间组织经验,以及刚性和弹性相结合的规划编制经验。结合我国实际情况提出3条建议:(1)注重从空间结构、功能定位方面持续与所在城市、区域进行深化互动;(2)注重从相关制度、内部空间组织层面协同进行城市开发建设和城市运营管理;(3)精准辨识港城和新城在空间上的比较优势是理性营城的前提。

1

临海副都心的规划建设历程

本文从时代背景、规划决策和开发建设方面,将临海副都心的发展定位和开发进程分为4个主要阶段进行简要分析。

1.1 打造海上城市的准备阶段(1986年以前)

1950年代的东京开始从都市圈层面调整空间结构、建设副都心,并且推进填海造地支持临海工业和住宅建设。1961年的《东京港港湾规划修改》布局了横跨东京港的东京湾岸道路,协调港口功能和城市开发建设的关系。港湾局于1971年发表《海上公园规划》。

1970年代,东京港的土地经济价值得到释放,交通和环境条件也得到改善,城市开发有了实质性突破。一是东京都港湾审议会①于1971年提出按市场价格出售填海土地。二是东京湾岸道路在1976年连接了现“临海副都心”的填海土地。

1985年临海副都心相关填海土地建设情况示意图

来源:笔者根据相关资料绘制。

1.2 泡沫经济时期的激进阶段(1986—1995年)

《第二次东京都长期规划》(1986),东京都政府(以下简称“都政府”)提出建设“临海部副都心”,代表了日本当时城市建设的最高标准,其规划用地面积为448 hm²②。

都政府利用激进的融资方式,通过重大项目和国际事件拉动建设。首先,规划建设的东京电信中心、东京国际展示中心及东京港联络大桥具有形象鲜明、标志性强的特征。其次,策划了3 000万人次的世界城市博览会。最后,通过租售填海土地期权的方式利用开发主体的贷款资金,同时联合第三部门进行基础设施的建设、管理和运营。

日本经济泡沫破裂后,将开发商的土地收益用作基础设施建设资金的计划落空。东京港联络大桥延期1年完成,其他项目到1996年才集中完成,世界城市博览会也在市民反对下取消。

1996年临海副都心建设情况示意图

来源:笔者根据相关资料绘制。

1.3 强化主体互动的调整阶段(1996—2005年)

东京都知事设立了可供市民旁听的“临海副都心开发恳谈会”(以下简称“恳谈会”)咨询机构,在1997年发表《临海副都心城市营造③推进规划》(以下简称“《推进规划》”)。新拟定的基本方针略微调整了开发框架,延续了基础设施格局,但是突出了临海副都心对东京城市发展、城市形象的意义,特别是对东京市民的贡献,同时制定了公众参与制度。

都政府期望通过环境优化和产业发展来提升临海副都心的人气,准许出售填海土地,缩小建设项目最小用地规模到0.5hm²,并且进行1—10年的土地短期租赁。其间,台场地区基本建成商业、酒店、商务一体的旅游休闲地区,青海地区南侧集中导入教育科研机构,有明南地区形成以会展商贸为代表的项目群。

2006年临海副都心建设情况示意图

来源:笔者根据相关资料绘制。

1.4 提升国际竞争力的新阶段(2006年至今)

临海副都心作为东京的标杆项目,在2002年被划入特定城市更新紧急建设区域,土地转卖限制也在2006年解除,并且成为东京申办2016年夏季奥运会的侯选地。都政府以台场和有明南地区为基础,深化建设职、住、学、游平衡的复合型城市,特别站在观光、交流的角度营造青海地区和有明北地区。

2021年临海副都心建设情况示意图

来源:笔者根据相关资料绘制。

都政府进一步提出“东京湾esg”④项目,期待融合环境、生态、经济、技术、社会和治理的概念,直面全球的新冠病毒和气候变化议题,深化建设临海副都心。

2

发展战略经验

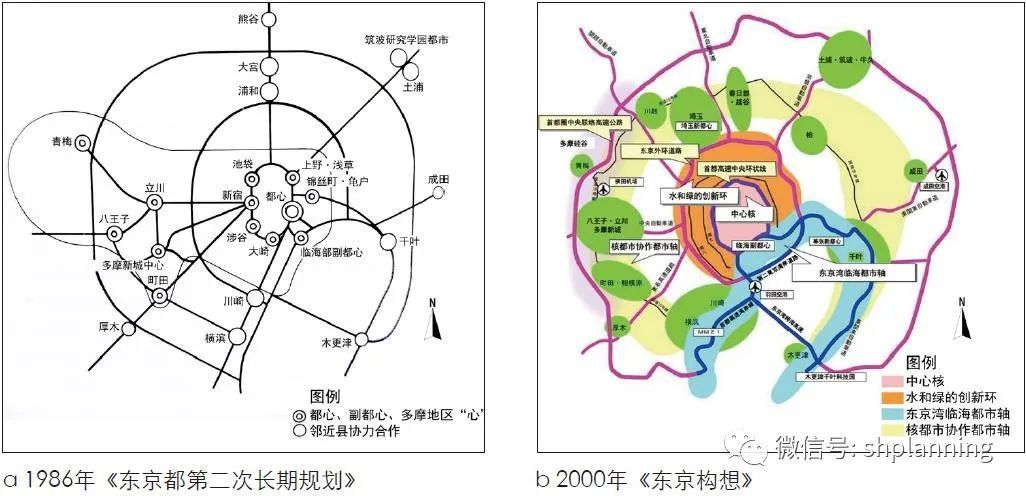

2.1 成为东京城市空间拓展的战略支点

1980年代“临海部副都心”作为东京第7个副都心,成为东京拓展中心城区功能、夺取信息相关产业优势和地位的空间增长点。都政府于2000年左右在都市圈层面将临海副都心提升为东京都心对接临空临海都市轴的战略节点,强化形成东京在产业、交通方面与东京湾区其他城市整合的空间载体,其在区域层面的重要意义已经明显高于其他6个副都心。

两个时期的东京圈结构

来源:笔者根据相关资料绘制。

都政府于2017年在东京圈范围提出“交流—合作—挑战”的城市结构,将临海副都心纳入核心据点共同支撑东京的核心功能,从空间上落实日本以观光为核心的国际化战略。在2020年东京奥运会的筹备过程中,临海副都心作为东京观光城市的重要据点,成为整合航空港和邮轮港的国际门户区域。更为重要的是,都政府在临海副都心集中布局了2020年东京奥运会的比赛场地、媒体中心及奥运圣火存放地,使其成为奥运会场的中心区域之一。

2.2 打造应对日本国内外挑战的先锋地区

都政府最初将临海副都心定位为国际化、信息化的副中心,为东京取得在日本范围内的信息通信业领先优势,稳固东京的全球城市地位。因此,都政府不仅在临海副都心规划建设了大量办公楼,而且在城市层面规划建设了新的交通网和信息网支撑其城市功能,策划世界城市博览会集中展现东京的激进姿态和城市面貌。

都政府在2000年后将临海副都心重新定位为“职、住、学、游”平衡的综合性城市,协同2001年开始展开的观光产业振兴战略,以及2002年开始的宿泊税政策,开展持续20年的、促进观光交流活动的产业发展和城市建设。

当前东京都主动应对气候变化威胁,积极探索运用前沿交通、通讯和能源技术,临海副都心将依托“东京湾esg”项目,落实5g通信、商用氢燃料汽车的实施和无人驾驶的试验工作,协同开发绿色金融项目,努力实现碳排放减半目标。

3

空间组织经验

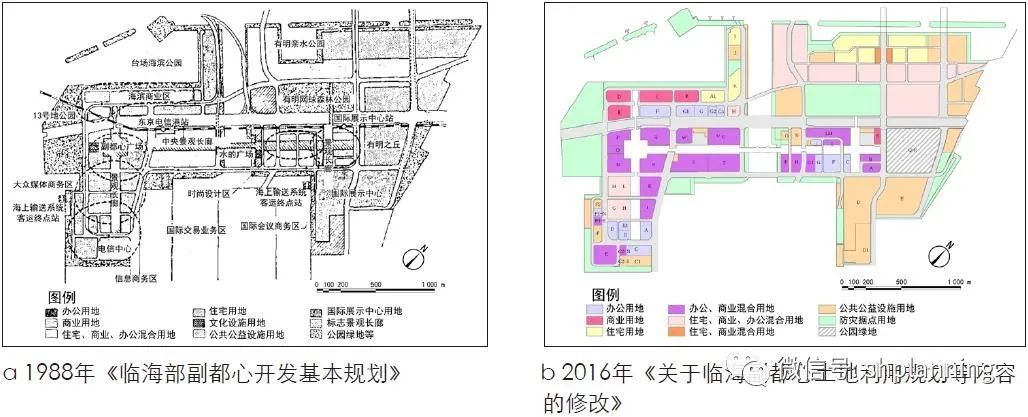

3.1 构建紧凑、稳定、略有弹性的空间框架

临海副都心虽然历经了泡沫破裂和2020年东京奥运会,但是整体空间框架得到贯彻,也为后续项目开发留下部分弹性。首先,1980年代的填海造地框定了临海副都心的整体形态,1990年代在都政府的坚强推动下完成的75%的综合管廊、70%的骨干路网、两条轨道交通线路及多处重点项目,为后续20年的开发提供了坚实的基础。其次,规划在用地处置、开发、性质和细分方面预留了调整空间,特别是在有明北地区和青海地区北部。

两个时期临海副都心的规划用地

来源:笔者根据相关资料绘制。

在基础设施层面,交通基础设施、市政基础设施和防波堤通过多层、立体化的布局方式整合。在公共空间层面,标志景观长廊位于建筑用地的核心,成为整个临海副都心的景观中轴和步行中轴,同时也是台场、青海、有明南地区的主轴线。

3.2 利用交通设施及公园引导城市建设

都政府持续强化其在综合交通和滨水环境方面的优势,通过交通基础设施和“海上公园”建设,既协同重点项目对开发进行引导,又将临海副都心联系成为一个整体,构建匹配东京全球城市地位的城市功能区。

区域性的高速道路、轨道交通设施和公园建设带动了临海副都心的开发呈现“台场、有明南、青海南部、有明北”的轮动过程。临海副都心内部的交通体系和公园体系联动大型重点项目,支撑举办国际重大事件,在整合临海副都心的功能后共同承担东京全球城市职能。

2020东京奥运会和残奥会中临海副都心地图

来源:笔者根据tokyo 2020 organising committee. tokyo 2020unveils "tokyo waterfront city" concepts绘制。

4

规划编制经验

4.1 联合多类主体共同进行规划决策

以日本经济泡沫破裂为区分,都政府从强势的把控姿态转变为协商姿态,规划的编制和实施也从“自上而下”转变为“自上而下”和“自下而上”相结合的过程。

都政府在1990年代的强势推进对临海副都心快速成型起到决定性的作用,但是对泡沫破裂的应对较为消极,导致频繁修改规划目标,从而引起市民质疑。1995—1996年的恳谈会是都政府转变姿态的标志,它是市民参与规划决策的平台。恳谈会充分收集了各类意见,从内容和民意上支持了临海副都心跨越挫折。

作为泡沫经济破裂后临海副都心的纲领性规划,《推进规划》(1997年)意在“应用一系列的本地培育计划,渐进地提升一个城镇、社区和街道”,更多体现公众参与、城市运营和渐进建设的理念。

临海副都心城市营造制度体系

来源:笔者根据相关资料绘制。

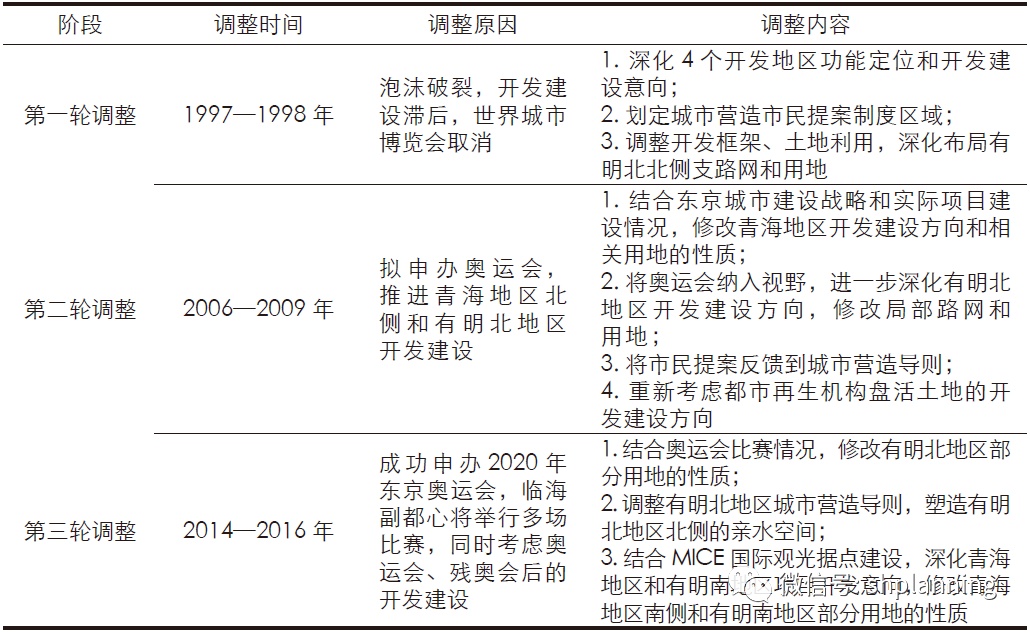

4.2 提升规划应对现实变化的弹性

《推进规划》及其后续的规划细分了开发地区,缩小了规划调整范围,明确具体问题,减小局部调整的影响;细化了4个地区的定位和功能布局,将开发较慢的青海地区划分成3个区域。自此,后续的第二轮和第三轮规划调整均基于《推进规划》中的地区划分和功能定位,从而对地区内部单个区域的次要道路布局、个别用地功能及用地细分进行详细讨论和修改。

恳谈会后临海副都心规划修改情况汇总表

来源:笔者根据相关资料绘制。

《推进规划》以10年为间隔分3个阶段按地区实施,同时采用土地暂定利用的方式,以10年期的租赁模式招商,待期满后收回土地,协调土地闲置和过早出售的矛盾。

规划实施过程中,港湾局预留了核心地段用地,将这些留白用地视为举办大型活动、吸引企业的宝贵空间资源。

5

总结

在城镇化率已经超过60%的背景下,我国各级城市的新城开发可能面临缺乏开发建设动力的问题。因此,依据日本临海副都心的开发建设经验,本文提出以下建议。

一是注重港城、新城自身建设的同时,注重谋划与周边城市、区域及更广大格局在空间、定位方面的联系。临海副都心体现了东京城市空间发展和东京圈空间结构完善的需求,是东京主动应对竞争、危机的战略空间。因此,港城和其他新城应直面所在城市的发展问题,进而落实到具体项目来为城市的发展拓展空间。特别是我国超特大城市的港城,应站在国家战略的角度,强化港城在都市区、城市群层面的战略意义。

二是协同城市开发建设与城市运营管理,既要采取强有力的措施跨越周期,又要注重采用渐进的方式培育港城和新城。首先,都政府所采取的强有力措施具有显著引领作用,促进了临海副都心的集中开发建设。因此,必须要有强有力的决心和定力主导港城和新城的开发建设,在前期做好充分的建设准备,在中期形成较为稳定的基础设施框架,持续整合资源,适时通过政策支持和事件举办推动跨越经济周期。其次,都政府在不确定性面前屡次遭遇冲击,但是持续的城市运营既平衡了大部分债务,又通过资产管理取得了持续收益。港城和新城政府在城市开发建设的同时应联合多个主体进行招商和运营工作,从规划蓝图出发构建相应的营造、运营制度体系,特别注重市民参与和支持,做好较长时间跨度下的资金平衡准备。最后,临海副都心基于稳定的空间框架进行渐进营造,在前期偏向预留城市基础设施、公园绿地和建设用地,进而逐步进行扩张、延伸和深化建设,最终建成紧凑、复合的城市结构。我国的港城和新城的建成空间要注重紧凑性和复合度,而空间框架则要以规划控制和建设预留为主。特别是公园、绿地、水域的结构性廊道,应在建设前期考虑建成后对居民日常活动、展示活动、体育活动及重大事件的作用。

三是港城和新城要精准辨识自身发展的空间优势,明确其区位优势和人口集聚优势,既要具备发展的能动作用,也要把握城市空间拓展的限制性因素。临海副都心依托强大的东京都心,逐渐明确其在区域综合交通和自然生态环境上的优势,从而得到国际观光、交流相关的发展资源。然而,我国超特大城市的港城普遍距离中心城区较远,需要强化区域交通基础设施的布局与整合弥补劣势,但也具备强大的港口运输功能、广阔的城市建设用地、不断优化的海滨亲水环境及持续集聚的先进制造产业优势。其他新城则需发掘其在区域范围的比较优势,谋求支撑城市跨越性发展的项目和活动落地,特别注重理性营城。

注释:

① 东京都港湾审议会是由东京都最高行政长官(东京都知事)组织召集的委员会,为港湾局附属机关,调查审议东京都港口开发、利用、安全及管理运营相关的重要事项,以及海上公园的法定事项。

② 1987年的《临海部副都心开发基本构想》及次年发布的《临海部副都心开发基本规划》作为1995年前指导临海副都心建设的总体规划,确定临海副都心的规划用地面积为448 hm²。1997年发布的《临海副都心城市营造推进规划》将临海副都心的用地面积下调到442 hm²。

③ 《临海副都心城市营造推进规划》的日文名为《臨海副都心まちづくり推進計画》,其中本文将“まちづくり”译为“城市营造”,主要考虑临海副都心的规划建设过程主要是商业、商务、会展为主的项目开发建设,以区别于环境改善为主的“社区营造”。

④ “东京湾esg”项目中的“esg”指的是在原有“esg”概念的基础上,以先进技术为关键,兼顾“可持续性”和“经济、金融”,突出涩泽荣一和后藤新平的城市建设理念和精神,其中“esg”为环境(environmental)、社会(social)和治理(governance)的首字母缩写。

详情请关注《上海城市规划》2022年第4期《东京临海副都心规划建设历程及经验解析》,作者:罗圣钊、栾峰(通信作者),同济大学建筑与城市规划学院。本文内容仅代表作者观点。

上观号作者:上海规划资源