为促进院内跨领域、多板块业务交流,进一步提升全院创新课题研究与规划项目工作的综合能力,2022年11月4日下午,市规划院举办主题为“生态修复规划探索与创新”的学术交流分享活动。活动分为主题分享、沙龙对话和院领导总结发言3个环节。市规划院副院长金忠民出席,院乡村规划设计分院院长陈琳主持。

01

主题分享

市规划院总规分院、乡村分院和市政分院的4位规划师作了精彩、深入的主题分享。

上海市国土空间生态修复专项规划编制探索与思考

市规划院总规分院 王彬

践行山水林田湖草沙生命共同体理念,探索超大城市国土空间生态修复规划的技术思路与编制方法。作为新领域、新类型规划,尝试从“破题—立题—解题—答题”的思路去探索解析。首先,从概念辨析与认知转变入手,剖析开展国土空间生态修复规划的背景与动因,从理论认知进行思辨破题。随后,结合上海世界级河口海岸城市和高密度人居环境两大特征,围绕上海空间规划特点,确立规划的总定位、总思路、总框架,并通过“目标导向—风险叠加—问题识别—空间响应—任务传导—示范指引”的逻辑链条解答这一新的规划课题。最后,面向未来,将持续关注并跟踪规划的传导落实、机制创新、动态调整等重要议题。

生态问题识别与格局构建技术方法探索

市规划院乡村分院 苏日

秉持“问题导向、因地制宜”的指导原则,形成“问题诊断—分区落位—策略对应”的方法链条,充分体现国土空间生态修复规划的系统性、科学性与在地性。构建基于“要素—结构—功能”3个维度的上海全市生态问题的识别框架。要素维度上,分析评价水、林、田、岸及生物等各要素条线的现状生态问题,为生态修复策略提供支撑。结构维度上,通过区域源地识别,栅格模型、最小累计成本模型及电路模型等多种生态分析技术方法进行探索,并在生态空间结构基础上,进一步完善全域生态网络格局,明确生态修复的结构性关键空间。功能维度上,基于上海市高密度人居环境特征,综合评估上海市域生态系统服务供需关系,探索上海市域生态价值的评估与提升路径。

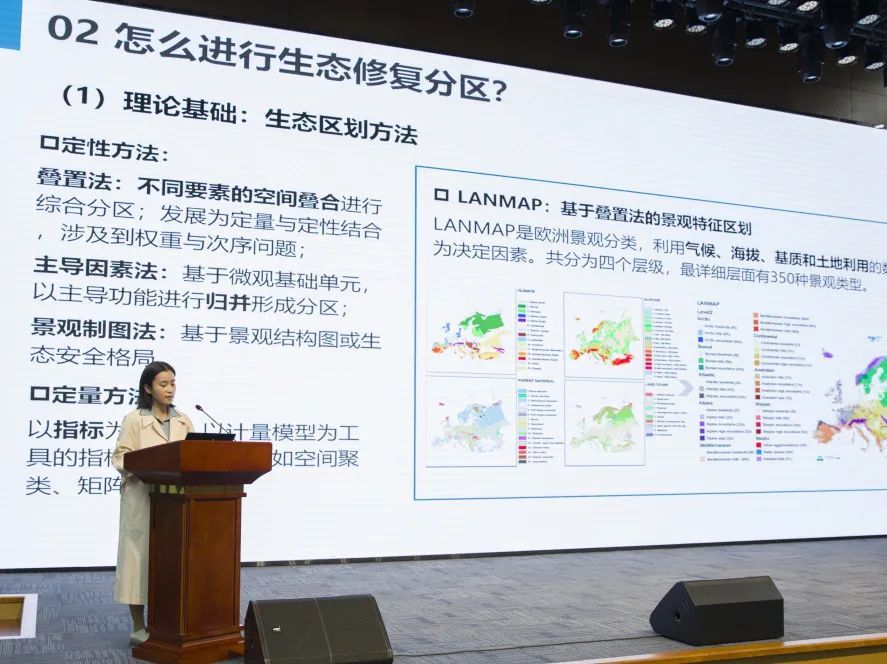

生态修复分区划定的技术方法探索

市规划院乡村分院 侯晓晖

围绕“为什么、怎么做、怎么用”3个问题,进行生态修复分区技术方法探索。落实生态修复分区锚固格局、上下传导、系统综合、全域覆盖的要求,结合生态区划相关理论研究与各省市生态修复专项规划实践经验借鉴,探索适用于上海超大城市、战略指引与实施传导并重、目标与问题双重导向下的生态修复分区划定技术方法,构建“格局—分区—任务—行动—项目”的传导路径,确保生态修复分区发挥规划引领、纵向传导、横向统筹的作用。

从“改造自然”到“基于自然”——以水生态修复规划为例

市规划院市政分院 杨柳

从上海特大型河口城市的生态环境安全出发,围绕本市在水安全、水生态发展中面临的各种问题和新的挑战(如气候变化、生态系统退化等),提出新的解决路径,即遵循人与自然和谐发展的理念,从“改造自然”到“基于自然”。探索基于自然的解决方案、技术方法,在应对本市水安全、水生态等挑战的同时,为上海提升城市韧性、人居环境品质、生态供给能力、生态系统复原力和生物多样性等提供支撑。

02

沙龙对话

沙龙对话现场

在生态文明背景下,生态资源的价值挖潜、自然资源的保护与利用与城市建设息息相关,涉及多个业务部门。来自市规划院国土分院、市规划院发展研究中心、编辑部,以及上规公司的规划师,与4位分享者进行交流讨论。

国土分院副院长殷玮从宏观、中观、微观不同的视角进行解读。她在关注生态修复具体实施操作的同时,重点交流了中观层面生态修复如何与用地规划衔接,提出要注重原真性和可实施性,要找到区域的生态特征和最重要的问题,抓住核心矛盾去解决,并倡导因势利导,用好本底的生态元素来编制用地规划。

国土分院副院长朱莉萍从国家政策导向出发,强调开展生态修复工作要坚持底线思维与系统思维:一是要协调好生态修复与耕地保护底线约束的关系,充分关注农田的生态修复;二是要统筹好保护与发展的关系,需要在规划过程中更多地发掘生态修复与城市发展之间的正相关关系,关注生态价值实现的体制机制研究。

上规公司规划四所所长沈璐从白洋淀、生态堤等实践项目出发,就修复的空间载体、生态美学及修复的不确定性进行讨论。提出生态是依托不同空间载体的一种高度耦合系统,需要与动植物、水务、历史保护等多个部门协同创作,同时也需要意识到修复工程的不确定性,平视自然,以平等的视角接受自然的惊喜。

发展研究中心、编辑部张翀结合自身工作,基于应对气候变化和生物多样性保护的背景,提出生态修复在不同语境下的肌理与逻辑,结合国际案例,探讨在城市中对生物多样性保护的精细化管控引导方法,并从城镇空间内的生态修复方法、生态修复工作的成本效益评估等方面与项目组进行交流。

发展研究中心、编辑部陈洋从全球城市跟踪视角,为大家带来生态修复的国际资讯,分享了联合国提出的“生态系统思维”、巴黎提出的城镇“再自然化”、东京提出的 “与自然相连的城市”及新加坡实施的“环野工程”,将自然的概念与城市紧密相连。

主持人陈琳在交流中谈到,国土空间生态修复是一项系统性工作,需要全域、全要素统筹考虑以优化国土空间格局,并探寻适应人与自然共同发展的方式和路径。这是新时代国土空间规划思维方式、价值理念的一个重大转变。在遵守底线的同时,要追求价值质量的高线,既要守住耕地红线和生态底线,也要促进人类发展。要探索生态产品价值的实现路径,坚持“绿水青山就是金山银山”的理念,在保护“绿水青山”的同时,着力发掘生态价值、美学价值,进而转换成为社会经济发展的优势。

项目组成员与主持人、沙龙嘉宾还进行了互动交流,苏日从城镇空间生态修复探索及行动指引等方面进行讨论,王彬就跨界地区的生态协同互动及生态修复方式进行了回应。

03

总结发言

市规划院副院长金忠民

金忠民副院长充分肯定了主题分享的成果创新与学术深度,提出国土空间生态修复规划是一个综合性很强的专项规划,生态修复也是一个涉及生态、环境、空间、经济、社会等多维度的复杂巨系统,具有渐进性、长期性、系统性。他重点提出了3点思考:

一是加强对生态问题的科学识别。生态问题识别是规划的关键环节,生态问题的产生是综合性的,可结合国土空间的动态变化趋势分析,形成全域动态更新的 “问题清单”;同时要注重生态恢复潜力的评估,从恢复潜力、修复标准出发,确定规划的目标和指标;基于问题导向以及生态系统完整性、连通性进行生态分区,形成一体化修复策略思路下的重点修复区域格局。

二是注重对生态质量的持续提升。除了实现生态修复目标,可围绕生态廊道管控、动物栖息地保护、水生态系统修复、绿地系统质量提升等方向,进一步开展生态质量提升规划技术方法研究。尤其要注意重要生态空间保护、水生态系统及岸线生态修复,以及城市建成区内公园绿地系统的质量提升。

三是重视对相关规划的传导机制。要积极思考国土空间生态修复规划如何与现有的控规、郊野单元规划等法定规划进行衔接,在生态修复实施的管控单元中,如何将生态修复指标、项目、措施及要点落实在法定规划中,使生态修复的管控要素能被传导、落实,这是能否发挥生态修复规划作用的关键之一。

本次活动由市规划院总师室、乡村分院、总规分院、市政分院联合主办,采用线上、线下相结合的形式,全院部门领导、首席规划师和业务骨干参加了会议。

会议现场

(供稿:市规划院 乡村分院 苏日 侯晓晖 各演讲人)

上观号作者:上海规划资源