身为国家级非遗项目“当阳峪绞胎瓷烧制技艺”代表性传承人的柴战柱让绞胎瓷重获新生,并将自己的得意之作捐赠给技博馆。

全世界陶瓷品种繁多,但只有一种陶瓷是运用胎内纹饰对瓷器进行装饰的,这种技法独特的绞胎瓷,如今也加入了世界技能博物馆的展品大家庭。

捐赠这件绞胎瓷展品的是国家级非遗项目“当阳峪绞胎瓷烧制技艺”代表性传承人柴战柱。他也是享受国务院政府特殊津贴专家、中国轻工大国工匠、正高级工艺美术师。

技博馆征集到的这件名为《孔雀开屏》的绞胎瓷花瓶,是柴战柱的得意之作之一。2014年,《孔雀开屏》曾在中国(杭州)工艺美术精品博览会上获金奖。

柴战柱作品《孔雀开屏》

若对陶瓷不甚了了,可能看不出《孔雀开屏》的特别之处。绞胎瓷到底特别在哪里?且听绞胎瓷技艺大师柴战柱一一道来。

首先,绞胎瓷是一种表里如一的陶瓷。大部分陶瓷都是表面装饰,外面能看到的花纹、图案,里面是没有的。但绞胎瓷的花纹制胎时就已形成,胎中自带花纹。像这件《孔雀开屏》,里面看起来和外面是一模一样的。因为表里如一,所以,绞胎瓷又被称为“君子瓷”。

——柴战柱

何以能“表里如一”?这与绞胎瓷用到的独特技法有关。

“绞胎瓷也被称为‘编出来的瓷器’,因为它是用两种以上不同颜色的瓷泥,以绞胎手工技法,揉合制胎成形,有点像编织。像这件《孔雀开屏》就是用当阳峪北山黑白两种瓷泥,用上千条泥条纯手工编花而成的。”

编花(右一为柴战柱)

使用的技法不同,形成的花纹迥然。

据介绍,绞胎瓷的纹路分自然纹与规整纹两类。自然纹如行云流水,大漠孤烟,极富中国画写意的韵致;规整纹如羽毛,如草编,如花卉,如麦穗,如漩涡,神秘而典雅。

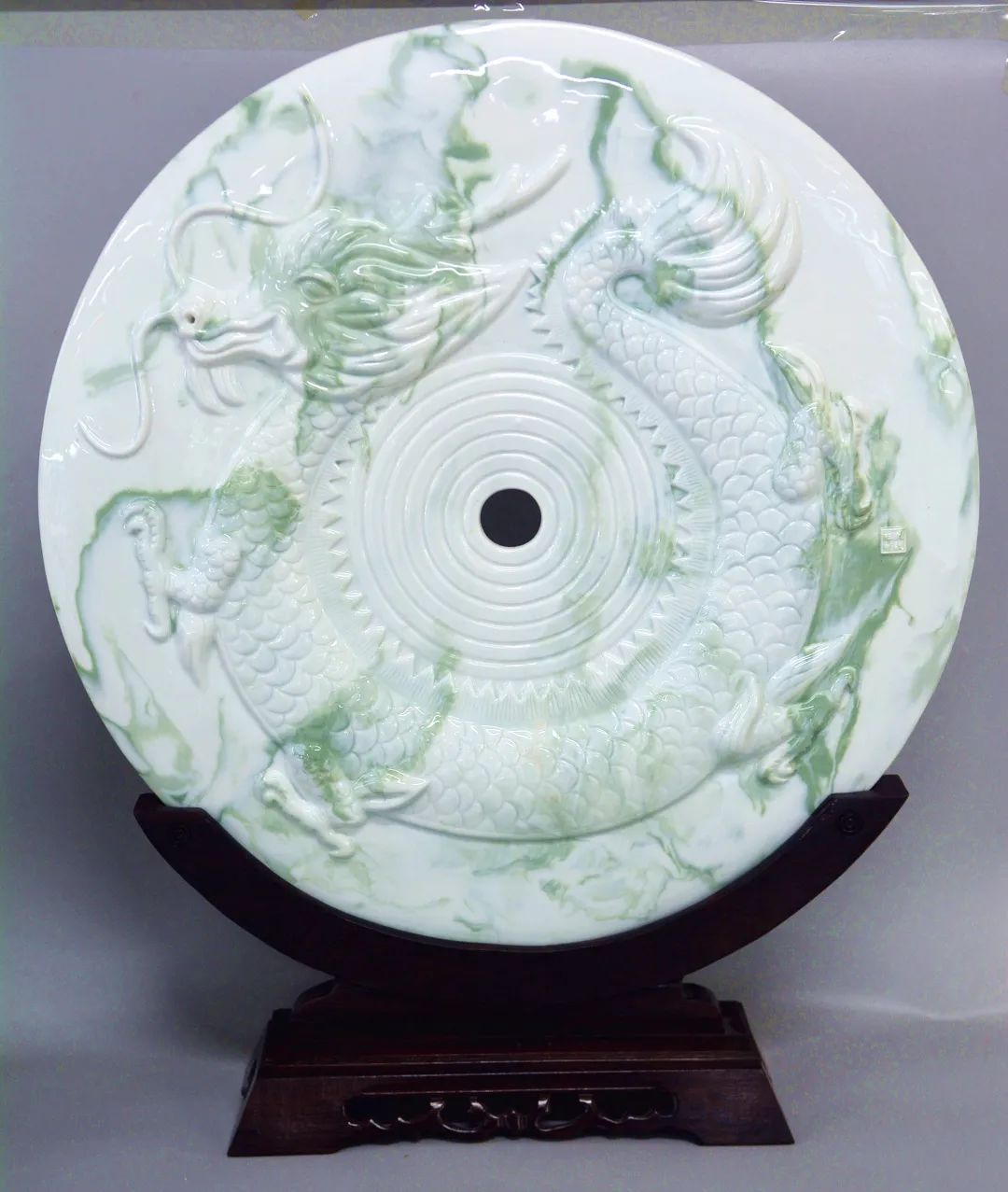

柴战柱作品《龙腾盛世》

“像《孔雀开屏》用到的就是规整纹里的羽毛纹。羽毛纹深入胎质,黑白或褐白两色纹路相间,纹饰相互交错,如孔雀开屏,靓丽多姿。”据柴战柱介绍,羽毛纹技法十分复杂,该纹饰是宋代绞胎瓷最常用的纹饰之一,“可以说,这件《孔雀开屏》完美复原了宋代绞胎瓷的原始容貌,展现了中国绞胎瓷的传统工艺。”

绞胎瓷的第二个特点是“一胎一面、不可复制”,像君子那样“和而不同”。

柴战柱作品《孔雀壶》

“像《孔雀开屏》这款花瓶,虽然每一次制作用到的技法相同,但最后做出来的纹路不会完全相同。因为有上千条泥条,还是纯手工编成,不可能完全一样。”

第三个特点,则是制作绞胎瓷的整个近100道工序全为纯手工,“因为绞胎瓷制作技法复杂,很难用机器代替。”柴战柱笑称,“绞胎瓷应该是所有陶瓷中成本最高,成品率最低的陶瓷了。”

也是因为成本高、成品率低,曾经名噪一时的绞胎瓷,差点濒临失传,所幸柴战柱让其“重获新生”。

修胎

因为花纹由胎而生,釉色透明,花色斑驳,犹如浑然天成,绞胎瓷在北宋时已享有盛誉,重要窑址在河南省焦作市修武县当阳峪。

焦作北依太行,南临黄河,丰富的自然矿藏资源,为当地陶瓷产业的发展提供了得天独厚的土壤。

柴战柱就是焦作人,但在他年轻那会儿,当地已经没有厂家生产绞胎瓷了,他也只是从制陶的老师傅那里听到过一些制作绞胎瓷的基本技艺。

1982年,因为一场疾病,正值高中毕业的柴战柱与高考失之交臂。18岁的他进入一家碳素厂当起了窑炉工。4年后,因为工厂经济效益不景气,濒临倒闭,22岁的柴战柱离开了工厂。

那时,焦作虽无厂家生产绞胎瓷,但因为丰富的制陶资源,陶瓷生产依然是当地最重要的产业。离开窑炉工岗位,柴战柱决定以后就从事陶瓷这一行。他的想法是学点制作陶瓷的技艺,去陶瓷工厂当个技术工。

为此,柴战柱专门跑到“瓷都”景德镇学习制陶技艺。

“外行人可能不知道绞胎瓷,但圈内人都知道,知道我是焦作来的,都会问我,现在那里还做绞胎瓷吗?”

从景德镇回来,柴战柱坚定了在陶瓷业扎根的想法,并且有了更明确的目标:让已不再生产的绞胎瓷重回市面。

“想起来容易,做起来难。”这是柴战柱最大的体会。

“像《孔雀开屏》用到的羽毛纹,光这个纹饰技法,就花了我差不多3年时间才试验成功。”在琢磨羽毛纹技法的那3年时间里,柴战柱经常忙到深夜,“到了半夜,我还在用橡皮泥试验,琢磨怎么个绞揉,怎么个拼接,怎么个贴合。”

柴战柱作品《中华龙》

完成一件绞胎瓷,主要分为两大部分:制作以及烧制。对于柴战柱来说,制作虽难,但还是难不过烧制。

绞胎瓷是用两种或两种以上瓷泥糅合制胎成形,不同的瓷泥,膨胀系数、收缩率也不同,所以烧制时极易造成开裂。

到2000年,柴战柱和徒弟们烧了差不多百来窑,都烧坏了。一窑的成本要好几万元,可想而知,损失有多惨重。

“家里的积蓄都被我用完了,拿家里唯一一套房子抵押贷款还是不够,问亲戚借,亲戚都被我借怕了,老婆也差点跟我离婚。”如今,柴战柱能笑着回忆当初的艰辛,但他坦言,有时想想也后怕,“万一一直没成功,怎么办?!”

柴战柱作品《望春》

一次意外,让柴战柱终于烧成了绞胎瓷。

那天差不多已是凌晨2点了,柴战柱和徒弟们还在试验烧制绞胎瓷。对于他们而言,一干干到半夜,已是家常便饭。

忽然,柴战柱发现,一罐液化气看上去快没气了。他一下子吓出了一身冷汗,“这一窑可不要又报废了!”

柴战柱作品《丝绸之路》

柴战柱让徒弟马上找来热水,将液化气罐泡在热水里,自己则到就近的农户家里找液化气罐。“半夜两点啊,农家都睡了,好说歹说,要到了一罐人家本来要烧饭做菜的液化气,连忙背着这罐液化气赶回去。”

等到把借到的液化气罐换上去,时间过去了差不多35分钟。这35分钟的耽搁,会不会坏了这一窑?烧制一结束,柴战柱马上开窑检查,看到窑内的成品时,顿时热泪盈眶:终于成了!

柴战柱作品《峪中藏宝》

这个意外,也让柴战柱掌握了烧制绞胎瓷的温度曲线。

“借煤气罐的那35分钟,窑内的温度一直保持在1000摄氏度左右,没有升上去,也没有降下来。以前就缺了这个保温的时间段。”

柴战柱烧制成的绞胎瓷也获得了业内和政府部门的认可。2002年5月6曰,中央电视台一套早8点的早间新闻节目还作了题为《焦作绞胎瓷重获新生》的专题报道。

让绞胎瓷重获新生后,柴战柱并没有停下脚步。

柴战柱作品《大团结》

在发掘、恢复绞胎瓷自然纹、羽毛纹、菊花纹等16种基本纹饰后,经过数十年的努力,柴战柱与徒弟们一起将绞胎瓷的纹饰技法发展到上百种,色泥也由原来单一的黑白两泥丰富到赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫等多种颜色,获得国家专利150多项,省科技成果2项。四件作品三次入编九年义务教育美术教材,三十多件作品被国内外各大博物馆珍藏,多件作品入编《中国地理标志保护产品大典》。

柴战柱作品《硕果》

陶瓷界中的一道奇观——绞胎瓷,借由柴战柱之手得到了传承与发展。现在,柴战柱将自己的精品之作——《孔雀开屏》捐赠给世界技能博物馆,希望将绞胎瓷独特的技艺进一步发扬光大。

展品提供人寄语

基于什么缘由/契机,您为世界技能博物馆提供这件展品?

作为国家级(柴战柱)技能大师工作室领头人,作为中国轻工大国工匠,我有责任,也有义务向世界展示中华陶瓷技能。

——柴战柱

如果您提供的展品在博物馆展出,期望给青少年带去怎样的启发?

绞胎瓷又名“君子瓷”。孟子曰:君子本色,表里如一,绞胎瓷表里如一的品质是中华优秀传统文化的体现。讲文明,讲诚信,我们要世世代代把祖先留下的文明传承下去。

——柴战柱

您能为世界技能博物馆说几句寄语和祝福语吗?

希望世界技能博物馆能充分展示各种优秀技能,大力弘扬工匠精神,鼓励人们用诚实的劳动,创造美好未来!

——柴战柱

编辑:思文

来源:世界技能博物馆

上观号作者:上海人力资源和社会保障